最新記事公開時にプッシュ通知します

ヒトはAIを恐れるのに、なぜその進化を止められないのか。テクノロジーが倫理を置き去りにした日

2025年9月9日

![]()

Technel合同会社代表

山梨県立大学特任教授

七沢智樹 (ななさわ・ともき)

Technel合同会社代表。山梨県立大学特任教授。SPT2023(国際技術哲学会2023)運営委員。企業での技術開発の経験を生かし技術哲学を研究している。日本の技術哲学者が集う「技哲研」や、亜熱帯原生ジャングルで厳選されたツールとともにサバイバル的滞在を実践する「Iriomote JUNGLE CLUB」を運営。共訳書に『技術哲学講義』(マーク・クーケルバーク著)。WIRED Japanにて「技術哲学入門」の連載中。

人工知能は飛躍的な進化を遂げ、次々と生成AIを活用したサービスが誕生しています。

それらは私たちの生活を便利にし、仕事の効率を高めてくれる一方で、中には「社会に悪影響を及ぼすのではないか」と指摘を受けるようなサービスも存在します。AIがもたらす未来の行く末を悲観したり、警鐘を鳴らしたりする識者も少なくありません。

なぜ私たちは、AIの発展をしばしば恐れるのでしょうか。そもそも、人類はなぜ自らが恐怖するような存在を生み出し、しかもその開発の手を止める気配がないのでしょうか。

「そもそも、ある時からテクノロジーは、『倫理』を置き去りにしたように思います」――。こう話すのは、技術哲学の研究者で、山梨県立大学特任教授の七沢智樹さんです。

一体、どういうことなのでしょうか。「人間とテクノロジーの関係」に関する歴史を振り返りつつ、この先AIを「社会に壊滅的なダメージを与える存在」にしないために、私たちが育むべき倫理とは何か、話を聞きました。

人は、いかにテクノロジーと向き合ってきたのか

——生成AIが目覚ましい進化を遂げる中、AIに対して忌避感や恐怖心を抱く人は少なくありません。一方で、AIを生み出したのは人類自身であり、現在も開発競争は加熱する一方です。矛盾するようにも感じられるこの状況の背景は、いったい何なのでしょうか。

七沢:難しい問題ですよね。それを理解するために、私たち人間がいかにテクノロジーと向き合ってきたのか、言い換えれば、私たちの「テクノロジー観」を整理することで、紐解く鍵が見えてくるかと思います。

——テクノロジー観、ですか。

七沢:はい。まず「テクノロジー」という言葉について整理しておきましょう。

テクノロジーとは一般に科学を応用した技術の体系を指します。技術は、例えば動物たちも様々な狩りの技術を発揮するように、人類の誕生以前からあるものといえますが、テクノロジーは技術が理性と結びつくことで誕生した技術のひとつの形態だといえます。そのテクノロジーと呼ばれる概念が最初に誕生したのはいつなのかについては諸説ありますが、私は古代メソポタミアにその理念的な起源を見出せると考えています。人間とテクノロジーの問題は、約5,000年前にさかのぼると。

やがて、テクノロジーは科学の発展と産業革命をきっかけにひとつの技術のあり方として顕在化し、大きく発展を遂げました。そしてそれ以降、人間社会に膨大な恩恵をもたらしました。農業技術は飢餓を減らし、医療技術は人を簡単には死ななくさせ、人口は爆発的に増えました。ゆえに、人々は「テクノロジーを発展させることで社会は豊かになり、多くの人が幸福になれる」と考えるようになりました。

しかし、だんだんと、そうとは限らないこともわかってきた。その契機はいくつもありますが、特に大きかったのは2つの世界大戦です。テクノロジーは人間に幸福だけではなく、死、さらには滅亡をもたらし得ると人類は気がついたわけですね。すると「テクノロジーの発展は、社会をより良くする」という考えに対する、懐疑的な見方も広がることになります。

——産業革命以降、テクノロジーは人々から大きな期待を寄せられたが、次第に悲観論も生じたのですね。

七沢:はい。テクノロジーを「社会をより良くするもの」と捉える楽観論に対し、「社会に害をなすもの」と捉える悲観論が勃興していきました。

しかし結局のところ、現代に生きる私たちの多くは、基本的には変わらずテクノロジーの未来を楽観視しているといえます。

私たちの生活そのものが、さまざまなテクノロジーに支えられて成り立っていますし、多少の不都合があったとしても、「人類にとって『総じてプラス』であることは間違いなく、その未来も輝かしいものになる」と信じる人が多いわけですね。そもそも、医療や農業技術を背景とした人口爆発により、私たちの多くは「テクノロジーがなければあり得なかった生」を生きているわけですから。

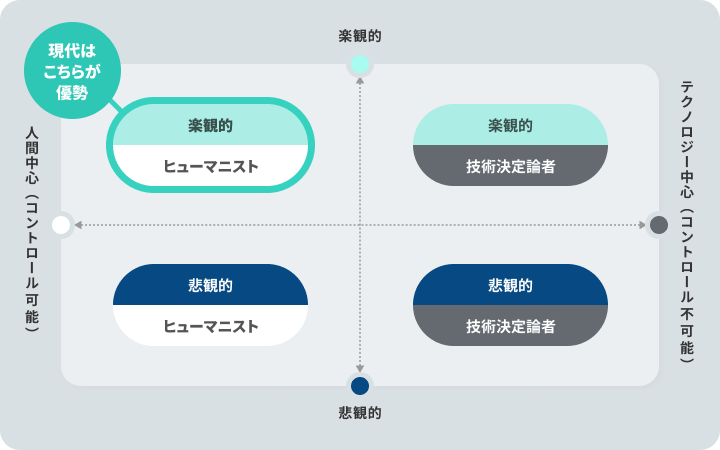

さらにもうひとつ、このテクノロジーの発展を引き起こすのは「人間」だと考えるか、あるいは「テクノロジーそのもの」だと考えるか、というテクノロジー観の軸もあります。

——テクノロジー観には2つの軸があるわけですね。ひとつは「楽観/悲観」。もうひとつは、テクノロジーの進化を引き起こすのは「人間/テクノロジーそのもの」。しかし、後者はどういった意味なのでしょうか……? 詳しく教えてください。

七沢:「テクノロジーの発展を担う主体を、何と捉えるか」という軸です。

まず「テクノロジーの発展を引き起こすのは、人間である」とする考え方について触れましょう。この軸においては、こちらが現代のスタンダードなテクノロジー観といえます。

簡単にいってしまえば「テクノロジーは単なる『道具』なのだから、人間次第でコントロールできる」という見方ですね。

この考え方の源流ともいえるのが、14世紀から16世紀のルネサンス時代に生じた「人間中心主義」です。ルネサンス時代に至るまで、西洋では世界の中心は「神」だと考えられていました。しかし、ルネサンス期に封建的身分制度や、ローマ・カトリック教会の権威から、人々が解放され始め、「神中心から人間中心へ」というバラダイムシフトが生じたわけです。

そして、人間中心主義は、17世紀末から18世紀にかけてヨーロッパで誕生した啓蒙思想(理性や科学的思考によって、世界を把握しようとする思想)と産業革命と結びつき、「テクノロジーも、人間の理性によってコントロールできる」という考え方が定着しました。現在でも、洋の東西を問わずこのテクノロジー観が主流だと私はみています。

このような人間中心主義的な考え方を「ヒューマニズム」、そういった考え方を持つ人を「ヒューマニスト」と、私は分類しています。

——テクノロジーの発展は人の手によってコントロールできるとする考え方があり、それがヒューマニズムだ、と。

七沢:はい。なお、同じような言葉がいくつかあります。中でも「anthropocentrism」という単語は意味合いが近いです。これは、自然環境は人間が利用するための存在であるとの考え方を指し、「人間中心主義」と訳されます。ここでいうヒューマニズムも、「anthropocentrism」も、他の生物やテクノロジーなどの人間以外のアクターを無視したり、影響を軽視したりする(つまりテクノロジーはコントローラブルと安易に考える)ことへの批判的なニュアンスが込められています。

一方で、UXデザインという言葉の生みの親、ドナルド・ノーマン氏が広めた「人間中心デザイン(human-centered design)」における「人間中心」は意味合いが異なるので注意が必要です。これは、ユーザーのことを無視したようなデザインへの反省から生まれたデザイン論だからです。人間以外の存在を無視したデザインという意味に直ちになるわけではありません。

——では、もう片方。「テクノロジーの発展を引き起こすのは、テクノロジーそのものである」というのは、どのような考え方なのでしょうか。

七沢:お察しかもしれませんが「テクノロジーの進化は、人の手ではコントロールできない」とするテクノロジー観です。この見方を、「技術決定論」と呼びます。

――技術決定論、ですか。

七沢:はい。なお「技術決定論」は広く知られている言葉で、一般的には、「テクノロジーが、人間や社会のあり方を決定している」との意味合いで理解されています。

しかし、技術哲学者のアンドリュー・フィーンバーグ氏らがいうように、この立場をとる人はしばしば「テクノロジーは特定の法則に則って自律的に発展しており、人間はその発展をコントロールできない」という「自律説」も前提に考える傾向があります。

私も、技術決定論の本質は、そのように「テクノロジーをアンコントローラブルなものとみなす」点にあると考えており、この自律説を含む形でこの言葉を用いています。

——そのような考え方は、どのようにして生まれていったのでしょうか。

七沢:そこには、近代科学とその進歩が密接に関わっています。背景として大きいのは、「テクノロジーの発展とは、世界の理(ことわり)が明らかになるプロセスである」という進歩の信念です。

その歴史は17世紀にさかのぼります。近代哲学の祖としても知られるデカルトは、人間の精神以外のすべてのものは、特定の法則に則って動く「機械」だと捉えました。そして、ニュートンが万有引力を発見したことで、「機械論的自然観」が強固に育まれていきます。当時は時計が、今のAIのような最先端技術でしたので、「世界は時計仕掛けの機械である」という考え(「時計仕掛けの宇宙論」、「盲目の時計職人」説など)が広がっていきました。

この世界観が根付くと、テクノロジーの発展も「この世界の背後にある、神がつくりしメカニズムが明らかになっていく過程」だ、ということになります。同時に、「科学は直線的に進歩していく」という信念も育まれていったため、「テクノロジーの自動的進歩」もある意味で当然視されていきます。そして、「人はテクノロジーの発展をコントロールできない」という立場を取る「技術決定論者」が現れたわけです。

この「テクノロジーは自動的に進歩する」という信念を決定的にしたのは、1965年、インテルの共同創業者であるゴードン・ムーア氏が発表した「ムーアの法則」だと捉えていますが、最近も象徴的な出来事がありました。

その出来事とは、2024年にAI研究がノーベル物理学賞を受賞したことです。ジョン・ホップフィールド氏やジェフリー・ヒントン氏の仕事は、AIの演算の仕組みを「物理学的エネルギー最小化」という普遍的法則に基づいて理解できることを示しました。この事実は「テクノロジーの発展=世界の理が明らかになる過程」という技術決定論的な視点を、AIが強化したことを意味するのではと、私は考えています。

——つまり、技術決定論は、「テクノロジーは何らかの法則に則って自律的に発展しているがゆえに、人間はその方向性やスピードをコントロールできない上に、そのテクノロジーが社会のありようを決定する」という考えを意味するということでしょうか。

七沢:はい。そうなります。ただ、繰り返しになりますが、この考え方の本質は、人間が生み出したはずのものなのに「テクノロジーは特定の法則に則って自律的に発展しており、人間はその発展をコントロールできない」と捉えている部分にあります。

ここまでの話を簡単にまとめると、テクノロジーに対するスタンスには、「楽観/悲観」「人間中心/テクノロジー中心」という2つの軸があります。後者は「(テクノロジーの発展は)コントロール可能/コントロール不可能」とも言い換えられます。

そして、現代では「楽観×コントロール可能」という立場を取る人が多い、ということになります。

AIがもたらす、「人間中心主義」の終焉

——では改めてお聞きしたいのですが、人はなぜしばしばAIを恐れるのでしょうか。

七沢:根底にあるのは、「人間という存在が、その存在意義を失ってしまうことに対する恐怖」だと思います。

先ほど言った、西洋で誕生した人間中心主義や、啓蒙主義の近代思想と、科学やテクノロジーが世界に広まることで、「人間は『知性』をもって、この世界を管理する役割を果たす」という考え方も広がっていきました。つまり、「人間の存在意義は、『知性』にある」とされ、その知性によってさまざまな事物をコントロールできると考えられるようになったのです

——そうして、ヒューマニズムがテクノロジー観の主流になった、というお話でしたね。

七沢:しかし、AIが人間の知性を超えるなら、その登場と進化によって「人間の存在意義は『知性』にあり、その知性によってあらゆる事物をコントロールできる」という前提が崩れてしまいます。人間は「この世界で最も知性的な存在」という地位を明け渡さなければならなくなるのです。

つまり、AIはヒューマニズムの根底にある近代的人間観、言い換えれば「西洋的な人間観の終わり」を告げているわけです。その終わりこそが、恐怖につながっているのではないかと。私たち日本人も大いに西洋化されているので、このことと全くの無縁ではありません。

近年はさまざまな文脈から「脱人間中心主義」が叫ばれていますが、AIは良くも悪くも、その決定打を打ったという見方もできるかもしれません。

もちろん、これはあくまで、西洋的価値観における一般論です。個人的には「人間が『最も知性的な存在』ではなくなることがそんなに問題なのだろうか?」と思っていますし、AIの発展それ自体が問題だとは思えません。しかし、多くの弊害が起こりうることも確かであり、それに警鐘を鳴らす人々が多いのも当然のことだと感じています。

——人間中心主義など近代の前提の多くが“幻想”だったと露見しつつあり、現代の主流派であるヒューマニストたちは、そのことに恐怖を覚えることになる、と。ということは、これからは軸の反対側「テクノロジーの発展はコントロール不可能である」という、技術決定論的な考えが広がっていくのでしょうか。

七沢:はい、そう考えています。技術決定論的な見方は、これまで以上にますます広がっていくでしょう。

ただし、その理由は単に「AIが人間の知能を超えていくから」というだけではありません。

――どういうことでしょうか?

七沢:AIが、「人の理解を超えた存在」になりつつあるというのも大きなポイントだと考えています。

AIはさまざまな課題に対して非常に高度なアウトプットを出せるようになりましたが、すでに開発者自身が「なぜそのようなアウトプットが生成されたのか」についてわからないことがあります。AI分野を牽引する研究者ですら、生成AI以後、膨大なパラメータ全体がどのように相互作用し、AIがどのようにして特定の結論や創造的なアウトプットに至るのか、その具体的な因果関係を完全に解明するには至っていません。

AIをつくったのは人間ですが、すでに「AIがどのような進化を遂げるか」は予想できなくなり、もはや人間の知性が及ばないブラックボックスになりつつあるわけです。「従来的なヒューマニズムの枠組みでは、テクノロジーを捉えられなくなる」という状況が、決定的なものとなりつつあるのです。

——つまり、従来の考え方ではAIという存在を捉えきれず、もはや「どのように理解すべきかがわからない」。そうした状況が、「AIが社会に害をなすようなサービスを生み出すのではないか」という悲観的な技術決定論にもつながっているのでしょうか?

七沢:おっしゃる通りです。

実際、近代兵器の登場もそうでしたが、テクノロジーとはそもそも正しい使い方をされるとは限らないし、そもそも正しい使い方が何なのかよくわからないことの方が多いものでした。

たとえば、スマホは現代社会においてなくてはならないものですが、いまだに全く「正しい」使い方が浸透しているとはいえません。いつの間にか社会に浸透し、いつの間にかスマホ中毒という深刻な問題をも引き起こしているわけですよね。

時計も、ある意味ではそうです。機械式の時計が西洋で使用されるようになったのは14世紀頃、修道士たちが祈祷の時間を正確に計り、定められた時間通りに鐘を鳴らすためだったとされていますが、時計が普及した結果「労働管理」や「遅刻」という概念も生まれました。結果、世界中の人々が時間に縛られて生きることになりました。時計という技術がとんでもない変化を引き起こしているのです。最新のテクノロジーは、いつの時代も思わぬ結果を生み出してきたわけです。

——AIに限らず、人の思い通りにはいかないことがしばしばあった、と。

七沢:ただ、これまでのテクノロジーは、発展のスピードが比較的ゆるやかでしたし、今ほどアンコントローラブルではありませんでした。何らかの思わぬ結果が生じたとしても、その都度議論をし、修正を加えながら、徐々に人間社会に適応させることもできたわけです。

しかし、猛烈なスピードで進化するAIはその限りではありません。今後、さまざまな分野でAI活用が想像もつかない速さで進むのは間違いないでしょう。その結果、ビジネスだけではなく、政治や経済などの領域においても私たちは「なぜこうなったのかはわからないが、気付けばこうなってしまっていた」という状態をますます経験することになります。

しかも、人間の理解を超えて発展したAIが明らかにしていく「世界の背後にあるメカニズム」が、あまりに複雑で人間にはよく分からない、ということすら起きるでしょう。すると、そのAIがつくる新たなパラダイムに人間は「気がついたら従っていた」ということになります。

同時に、AIは私たちをとりまくあらゆる環境に埋め込まれていくことでしょう。車にスマホ、インフラ、政治や教育、すべてがAIに依存して機能するようになっていくはずです。

すると、「AIのメカニズムは人間にはわからないけれども、人間はそれに従っている状態」になってしまう。これは、技術決定論的状況に他なりません。こうした状態になってしまえば、それはすなわち「ディストピア」だと、悲観的技術決定論者(図の右下)の立場をとる人たちはこれまで批判を行ってきました。私自身も、ずっとこの問題をテーマに研究をしています。

西洋的パラダイムを脱し、倫理を磨く

——そのような未曾有の状況下において、AIに関わる開発者は、いかにして技術者倫理をアップデートすればよいのでしょうか。

七沢:結論から言えば、もはや「これさえ守っていれば大丈夫」という画一的な技術者倫理を規定することは難しいと思います。

そもそも、一口に倫理といっても「功利主義」「徳倫理」「義務論」という3つのタイプがあるとされますが、同じ問題に対しても、どのタイプの規範を適応するかによって答えは変化します。つまり、どのような問題であっても、唯一無二の「倫理的な正しさ」が存在するわけではありません。

だからといって「何でもいい」わけではない。唯一無二の答えがないからこそ向き合い、問い続けなければならないのが倫理です。

これまではいい意味でも悪い意味でも、大多数の人が「なんとなくこれはよくないよね」と、空気のように倫理を共有し、それを元に行動を自制していた面がありましたが、情報化社会の時代に入り、徐々に事情は変わっていったといえるでしょう。

――どういうことでしょうか。

七沢:例えば自動車や原子力発電所など、「実体」を持つテクノロジーはその全容が目に見えやすい分、「こういった使い方をすると、大きなリスクが生じる」ということが比較的わかりやすいですよね。なので、危険な使い方ができないように設計することが技術者にとっての倫理であり、その倫理はマニュアルやガイドラインに反映させやすい。

しかし、ソフトウェアサービスはその限りではありません。情報という抽象的な世界のなかにある製品は直感的に捉えづらく、どのような影響を実世界にもたらすか推測するのは容易ではないからです。

そうした背景もあってか、ITの普及以後、ソフトウェアによって提供されるサービスにおいて、「倫理」はしばしば後付けされるようになっていきました。「まずリリースしてから、人々にどのような行動変容をもたらすかを分析し、その上で倫理面について考える」ということが珍しくなくなったのです。

もちろんだからといって、「どうせ後から考えるしかないので、ソフトウェアサービスを設計する上で、倫理的な視点は必要ない」などと開き直るような姿勢は許容されるべきではありません。

――ソフトウェアによる行動変容や、倫理の後付けに関して具体例を教えてください。

七沢:わかりやすい例でいくと、スマホならびにスマホアプリが深刻な依存症を引き起こすことが明らかになったのは、スマホそのものが広く普及してからです。

その後、元Googleのデザイン倫理担当者のトリスタン・ハリス氏がスマホ依存を撲滅するための運動を始めたこともあってか、iOSには「スクリーンタイム」、Androidには「デジタル・ウェルビーイング」と、デバイスの利用時間が一目でわかる機能が標準搭載されるなど、スマホやアプリ開発者には徐々に高い倫理観が求められるようになりました。

しかし、スマホ依存をめぐる状況は大きくは変わらなかったため、今度は少なくとも未成年のスマホ利用を制限する動きが、オーストラリアをはじめ世界的に広がりつつあります。もはや「自制」をもとめるのではなく「禁止」を訴える向きもあるのです。

技術哲学分野でも、ポスト現象学(現象学をベースに、技術が人間の経験や知覚に与える影響を考察する哲学領域)の登場以降、人間とテクノロジーの複雑な相互作用を前提にした技術者倫理を確立しようという動きも起きていますが、肝心の規範に関して明確なものを打ち出すことは全くできていません。

——ソフトウェアの時代は、そうした悪影響の予想も規制も難しくなったのですね。

七沢:そして進化した生成AIを活用したサービスが次々と生み出されていくと、画一的な技術者倫理を規定することはますます難しくなるでしょう。

これまでお話したように、AIがどのような結果を生み出すかは誰にも正確には予測できないわけですから、そもそも何を防ぐべきなのか、何をNGラインにすべきなのかといった、倫理的な判断基準がさらに定めづらくなった。

本気で「社会に害をなすAIサービスを生み出さないこと」を考えるのであれば、現時点での選択肢は「AIの使用をやめる」くらいしかないと思っています。

でも、そのような選択は現実的ではありません。

――そこなのですが、そもそもなぜ人類はAIをここまで進化させてしまったのでしょうか?しかも、その進化について恐怖を訴える声も噴出するなか、なぜ今もなお開発を止められないのでしょうか。

七沢:いくつかの理由があります。

そのひとつは「楽観的技術決定論」(図の右上)の存在です。「人間のコントロールを超えて発展するテクノロジーが社会をよりよくする」という発想ですね。

楽観的技術決定論に立脚する人たちは、AIによる監視社会化や雇用の喪失などのような問題も、「避けがたい代償」とし、「技術が進化すればいずれ解決される」と考える傾向があります。そして「AI開発を止めてはならない」「進歩に抗うべきではない」と主張することもあるのです。こうした立場をとる人が、研究者のなかにも、技術者のなかにも少なくない。そして、彼らの存在が、AIの発展をここまで押し進めてきた側面があります。

そして、最大の理由は「私たちが資本主義社会に生きていること」です。資本主義社会においては「儲かること」が“正しい”とされがちで、激しい競争原理が働いています。

その状況下において、AIやAIサービスを開発する企業は「AIが進化し、AIサービスが普及すれば、社会はよくなるはずだ」という言説を半ば免罪符のようにしつつ、利益をあげるために開発を続けるしかないのです。自分たちが倫理的な観点から開発をストップさせようにも、他の企業が開発を続ければ競争に敗れてしまう。つまり、企業にとっての「死」を意味するだけですから。

——倫理基準は規定できず、「開発をやめる」という選択肢も取りにくいのであれば、社会に害をなすAIサービスの出現を抑止する手段は存在しないでしょうか。

七沢:あるとすれば、法律でしょうね。国が動かなければ状況は変わらないと思います。ただし、国としてAIを規制する力学は働きにくい。なぜならば、国としても法人に稼いでもらい、なるべくたくさんの法人税を納めてもらわなければならないから。

そういった意味で、資本主義が駆動し続ける限り、社会に害をなすAIサービスの出現を抑止することは難しいと思っています。人類はずっと、この問題と戦い続けることになるでしょう。

——仕組みや規制による解決は難しい、ということでしょうか……?

七沢:そうですね。だからこそ、いまエンジニアのみなさんに求められるのは一人ひとりが、徹底的に倫理観を磨くことだと思っています。答えがないからこそ、サービスを出す立場の人間一人ひとりがそれまでの人生の中で形づくられてきた自らの信念や倫理観に基づいて「こういったサービスは世に送り出すべきではない」「せめてここはこうデザインすべきだ」と判断を下すしかないんです。

私は、自らの倫理観を磨くためには指針となるものが必要だと考えています。私自身の場合「自然」がそれにあたります。

もはや「支配・管理の及ばない対象としてAIに恐怖するのではなく、より大きな「自然」の一部として捉え直し、共生していく道を探るべきだ」との考えを提唱する人は少なくありません。私も、人類がAIと健全に共生していくには、基本的にはその方向しかないだろうと考えています。そしてこれは、すでに限界を迎えつつある「西洋世界が構築したパラダイム」から脱却することにもつながり得ます。

——どういうことでしょうか。

七沢:先ほど技術決定論と、それにつながる「機械論的自然観」のお話をしましたよね。これらが広まる契機となったのも、西洋世界です。西洋文明は、ざっくりいえばその大きな潮流として、自然支配の原則の下、自然と人間社会の「切り離し」を行い、人工的な秩序を高度化させることで、文明を発展させてきました。

いま必要なのは、この「切り離し」を棄却し、「切り離されていない状態」を回復することだと考えています。

西洋文明のさらに元をたどっていくと、メソポタミア文明にまでさかのぼりますが、メソポタミアの為政者たちは、乾燥地帯であることと、部族間の争いが多くあったことから、自然を改変し、灌漑し、さらに自然や他の部族といった外界の脅威から自分たちを守るべく、防護壁の中に都市をつくりました。そしてその都市の秩序を維持し、より高度にするために文字や法律を制定し、農業や兵器製造の技術を高めました。そして、より高度な秩序を持つ都市が基本的には生き残ることになったわけですが、このことが後に発展する西洋文明に決定的な影響を与えます。

ものすごく単純化すると、西洋において「文明を発展させること」とは、「外界の自然を支配し搾取し、自然とは切り離された人工的な都市の中で、人工的な秩序を形成し、それを高め続けること」です。そして秩序を保つためには「言語」が欠かせません。法律を定めるにせよ、何かしらの技術を伝えるにせよ、人間社会の秩序を保ち、高めていくためには言語が必要です。

そして、AIとは究極の「言語マシン」ともいえる。「人工的な世界の中で、人工的な秩序を高め続けること」こそが、西洋文明の歴史であり宿命ですが、その究極形がAIなのです。機械学習にせよ、ディープラーニングにせよ、AIは大量のデータを学習することで精度を上げるわけですが、そのデータの多くは人間が何らかの形で残した「言語」です。

――西洋世界を形づくってきた「人工的な秩序」の象徴が言語であり、その集大成がAIである、ということでしょうか。

七沢:そうですね。そして繰り返しお話したように「秩序とは人間がつくり、管理するものだ」というパラダイムのもとで文明を発展させていった結果、この大前提はAI自身の進化によって根底から覆されつつある。これが、恐怖の背景にあるわけです。人間を「支配者」とみなし、AIを「支配されるべき道具」と捉える二元論に固執する限り、私たちはこの恐怖から逃れられず、AIとどう向き合うかという現実的な問いにも向き合えなくなるでしょう。

他方、非西洋圏の国々にはまた違う風土があり、異なる形で文明、そして技術を築いてきました。たとえば、日本には西洋のような城郭都市はなく、縄文の時代から豊かな自然の恵みをいただくことで生活してきました。自然と人工の世界を切り離すことなく、自然と共に生き、「自然が生み出す秩序と混沌」に従い文明をつくってきたわけです。

そんな日本も明治期以降は「人間中心主義」をはじめとする近代西洋の価値観を取り入れてきましたが、こうした近代以前の「東洋的」な価値観に、AIと共生していくためのヒントが隠されているのではないかと思うのです。

たとえば、人間とテクノロジー、人工と自然の関係を二項対立的に捉えず、「人間自身も、AIという人工物も、あくまで、自然の一部として捉える」というような考え方です。

AIの予測不可能性も問題とみなすのではなく、「AIが持つ性質」として受け入れる。日本文化の伝統は、もちろん例外はあるものの、基本的には自然を「完全に制御する」のではなく、自然と「共に生きる」ためのさまざまな知恵を持っていました。内と外が曖昧な「縁側」を持つ文化ですし、國分功一郎さんが『原子力時代の哲学』で取り上げている「吉野川第十堰」のような治水の技術、あるいは日本庭園に代表されるように、自然の地形や植生を生かし、人工的な要素をなるべく排除した形で美を創造したりと、自然と「うまく付き合っていく」ことを志向していたわけです。

いま私たちに求められているのは、そういった「コントロールする」のではなく、自然のように「わかり得なさ」を持つものと、「うまく付き合っていく」ための社会システムやルール、そして技術とはどういうものなのかを探求することなのだと思います。

だから、まずは自らも大きな自然の一部だと実感してもらうためにも、エンジニアのみなさんには「一緒に森に行って、火でも起こしてみませんか」と提案したいですね(笑)。

取材・執筆:鷲尾 諒太郎

編集:田村 今人

撮影:赤松 洋太

関連記事

生成AIは「意識」を持てる?「意識の秘密」に挑戦する科学者がヒトの脳と“機械の脳”を合体させたい理由

生成AIは「意味」を理解しているのか?「ノリ」で喋れるLLMに、決定的に欠けているものとは

生成AIは私たちの「つくる」をいかに変えるのか——AIを活用する小説家・葦沢かもめが考える、「創造」の未来

人気記事