最新記事公開時にプッシュ通知します

なぜ、金子一馬はAIに自分を学習させたのか?“AIカネコ”が示した「ユーザーと創るゲーム体験」という新たな可能性【神魔狩りのツクヨミ】

2025年8月18日

コロプラ

齋藤ケビン雄輔

『神魔狩りのツクヨミ』開発プロデューサー。企画の立ち上げからゲームデザイン、「AIカネコ」の着想に至るまで、制作の中核を担う。

コロプラ

金子一馬

『神魔狩りのツクヨミ』コンセプトプランナー。コロプラ入社以前の代表作として、世界観・キャラクターデザインなどを手掛けた『真・女神転生』『ペルソナ』シリーズがある。

2025年5月、コロプラから一風変わったデッキ構築ローグライク(※1)『神魔狩りのツクヨミ』がリリースされました。本作最大の特徴は、ゲームメカニクスの心臓部に生成AIを活用していることです。

しかも、生成AIが学習したのは、かつて『真・女神転生』シリーズなどで悪魔絵師として名を馳せた金子一馬氏(2023年コロプラ入社)の絵柄でした。「AIカネコ」と名付けられたこのAIは、プレイヤーのゲーム攻略ログをプロンプトとして、唯一無二のカードイラストをリアルタイムで生成します。

生成AIのクリエイティブ活用を巡る倫理的な議論が続くいま、なぜコロプラはこの“禁断の果実”ともいえる技術に手を伸ばしたのか? 予測不能なAIを、いかにしてコアゲーマー向けの緻密なゲームバランスに落とし込んだのか? そして、クリエイター本人は、自らを模倣するAIに何を感じるのか?

『神魔狩りのツクヨミ』コンセプトプランナーである金子一馬氏と、開発プロデューサーの齋藤ケビン雄輔氏に取材しました。

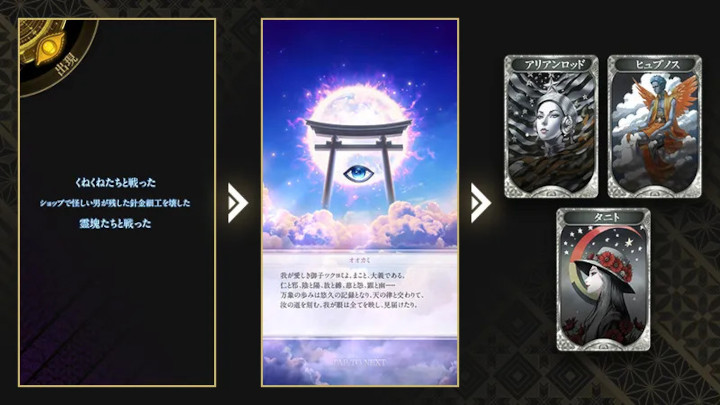

▲『神魔狩りのツクヨミ』:コロプラが2025年5月にリリースしたデッキ構築ローグライクゲーム(iOS / Android / Steam)。現在はコロプラの社員であり、かつて『真・女神転生』『ペルソナ』シリーズに深く関わった金子一馬氏がコンセプトプランナーを務めている。金子氏のイラストを学習した「AIカネコ」が、プレイヤーの行動略ログから唯一無二のカードを生み出す「創成札システム」が最大の特徴。

※1 デッキ構築ローグライクカードゲーム:ランダムに入手できるカードでデッキを強化し、敵を倒しながらダンジョンを攻略していく、カードゲームとRPGが融合したようなゲームジャンル。

- AIカネコは僕の「邪心」を学習できない

- 生成AIの「不完全さ」も包み隠さずゲームに盛り込む

- ローグライクの「自分だけの物語」を生成AIが拡張する

- 生成AIは「モバイルゲーム界の既存構造」を解消するかもしれない

AIカネコは僕の「邪心」を学習できない

――金子さんは「AIカネコ」にイラストを学習させることに抵抗はありませんでしたか?

金子:いや、むしろワクワクしましたね。ちょうど世間的にも画像生成AIが流行り始めた時期で、クリエイターとして「生成AIと共存して何ができるか?」を考えていたタイミングでもあったので、ぜひぜひという感じでした。

というわけで、僕はもともと乗り気だったんですけど、開発チーム、つまりケビンさん達がなかなか決心してくれなかったんですよね。

ケビン:いやいや!普通はお願いしにくいですよ!

金子:これがフリーランスの立場だったら、権利関係などが複雑で断っていたと思いますが、コロプラの社員として内部で密に連携しながら進められる安心感は大きかったです。

――金子さんは膨大なインプットから唯一無二のアートを生み出すクリエイターという印象があります。人間が人生をかけて自分なりの作風をつくり上げていくのに対して、AIの学習は一瞬で終わりますよね。ご自身の絵柄が模倣される事に対して、何か思うところはなかったのでしょうか?

金子:うーん……たとえるならロボットアニメの主人公になったみたいな気持ちでした。僕の戦闘データを学習した後継機が開発されていて、話の展開次第で敵にも味方にもなり得る状態と言いますか。

もしAIカネコが敵になったとしても、主人公は僕なので負けることはないと思っていました。というのも、AIは僕のイラストは学習できても、そのイラストの裏側にある僕自身の「体験」までは学習できませんから。

――と、いいますと?

金子:悪魔というのは人間の負の感情を司っていることが多いでしょう。だから、貧しい暮らしで経験した嫌な記憶とか、「自分はどういう時に腹が立つんだろう?」という内省が、自然とキャラクターの表情やモチーフに反映されたりするんです。こうした体験に紐づいた生々しい感情をAIに表現するのはまだ難しいですよね。

これはネガティブな体験に限った話ではなく、例えば「セクシーな悪魔を描こう」となった時も、AIは“露出”や“肉付き”のような記号的なセクシーさしか表現できない。でも人間って、日常生活の何気ない仕草にすごく惹かれることがあるじゃないですか。そういう原体験が滲み出たフェチズムのようなものは、AIからは生まれてこないと感じています。

金子:それに何よりも、僕と違ってAIには“邪心”が無いですから。

――邪心ですか?

金子:「ファンをあっと言わせたい」とか「世間に評価されたい」とか、そういうやらしい気持ちです(笑)。邪心があるからこそ「天使に現代の服を着せてみたらどうだろう?」とか「社会問題を皮肉ってやろう」とか、他人と違うことをする工夫につながるんだと思います。

ケビン:AIカネコが出力する神や悪魔も現代風の服を着ていることがよくあるのですが、これは金子さんのセンスを表層的に模倣しているだけで、残念ながらそこにクリエイターとしての意思はないんですよね。

――AIカネコはどのようにして金子さんの絵柄を学習したのでしょうか。

ケビン:まず、金子さんがコロプラに入社してから描き下ろした数十点のイラストを学習させ、それを元に生成と選定、そして再学習を繰り返しました。最終的には数十万枚単位でイラストを生成し、チューニングを重ねています。

――どのタイミングで「これはいける」と手応えを感じましたか?

金子:最初に生成された絵を見た段階で「いける!」と思っていました。良い意味でも悪い意味でも、僕の絵の癖がちゃんと出ていましたから。

――「悪い意味」とは一体どういう……?

金子:僕の描くキャラクターって、骨格がかなりリアルなんです。構図やファッションでスラっと見せているだけで、実際の頭身は現実にいる人間に近い。初期のAIは、その頭身だけを中途半端に真似してしまったので、なんとも言えない、絶妙に格好悪いイラストを生成してきたんですね。

ケビン:こうした金子さんのフィードバックを受けながら、「金子一馬らしさ」とは何かを定義し、よりそれらしい画像を人力で選んでAIカネコに学習させていくというサイクルを回していきました。

金子:本当に手がかかるやつでした。

ケビン:人型のキャラクターは早い段階で形になったのですが、現実に存在しないクリーチャーは金子さんらしさを出すのに苦労しました。

金子:ダゴンとかね。

――ダゴンというと、クトゥルフ神話に登場する海の邪神ですよね。

金子:僕自身は魚の顔が生理的に苦手で、絶対に描かないデザインなんです。さっきAIには意思がないという話がありましたけど、たまに怖くなるくらい魚だらけのイラストが生成されることがあって、そういう時はAIに意思のようなものを感じて「君、人間に反旗を翻したりしないよね?」って、ちょっと不安になりますね。

生成AIの「不完全さ」も包み隠さずゲームに盛り込む

――商業作品にAIを使用することに対しては、ネガティブな意見も一定数存在します。金子さん自身が協力的だったとはいえ、一人のクリエイターの画風をAIに学習させるというのは、コロプラにとっても挑戦だったのではないですか?

ケビン:そうですね。実際に『神魔狩りのツクヨミ』をリリースするまでは、常に「炎上」の二文字が頭にありました。特に、プロジェクトが立ち上がった当初は今よりも生成AIのユーザーが少なかったですし、経営陣ともかなり議論を重ねました。

もちろん、無策で突き進んだわけではなく、クリエイターの権利を守るためのAI活用ガイドラインも厳格に定めました。

――そうまでして、なぜ挑戦に踏み切ったのでしょうか?

ケビン:私個人としては「せっかく金子さんの力を借りられて、技術の力で新しい体験を提供できるチャンスがあるのに、リスクを過剰に恐れて尻込みするのはもったいない」というある種のエゴが根底にありました。せっかく面白いゲームのアイデアを思いついたんだから、形にできないのは悔しいじゃないですか。

金子:私はまだコロプラに入社して1年ほどですが、ケビンさんたち先輩社員の皆さんと働いていて感じるのは、どなたも「世の中にない新しいもので世間を驚かせたい」という気持ちが強いということですね。

僕が突飛なアイデアを出しても、それを実現するための技術的なチャレンジを面白がってくれる土壌がある。この規模の会社だったら、普通は「社員を生成AIに学習させてゲームに組み込みます!」なんて、なかなか怖くてできないと思うんですよ。新しい体験を提供することに対して、すごく真摯な会社だと感じます。

――つまり、コロプラには先ほど金子さんがおっしゃっていたような“邪心”がある?

金子:ああ、そうですね(笑)。だから僕も肌に合うんだと思います。

――リリース前は炎上も懸念されていたとのことですが、そうならなかった要因はどこにあるとお考えですか?

ケビン:大前提として、プロジェクトが始まった当時と今では生成AIの浸透具合が急激に変わったという点があります。その上で、AIの良い面だけを全肯定するのではなく、その危うさや不完全さも包み隠さずゲームに盛り込んだことも大きいかもしれません。

金子:AIカネコは「オオカミ」という神様のキャラクターとしてゲームに実装しているのですが、彼は「自分が創造神だと勘違いしている偽神」であって、本物の神は別にいる、という世界観になっています。これはもう完全に生成AIへの皮肉ですね。お前はクリエイターじゃなくてクリエイターのマネをしてるだけなんだからな、という。

ケビン:AIカネコがつくるイラストは決して本物の金子さんには敵いません。ファンにとっての神はあくまで金子さん本人であり、AIは神につくられた道具でしかない。その目線をコロプラもちゃんと持っていることを、ストーリーを通じてユーザーさんにお伝えしたかったんです。

金子:実際にユーザーさんもAIカネコをおもちゃにして楽しんでくれている空気がありますね。たまに変な画像が生成されるところも含めて、AIカネコに対する「凄いけど不完全」「不完全だけど凄い」という感覚をユーザーさんと我々の間で共有できたように感じます。

――「偽神」というグノーシス主義的な設定は、いかにも金子さんらしいなと感じました。

金子:いや、実はそれを思いついたのは私ではなく、社内で出てきたアイデアなんです。「偽の神にしたらどうか」と。そこから私が設定を膨らませていった形ですね。

ケビン:社内にも金子さんが携わってきたゲームのファンは多いですから。「こうしたら金子さんが出るんじゃないか」という方向でアイデアが出てきたりしますね。

金子:本来はそこもAIカネコに期待したい役割ではありますよね。私の思考パターンまで学習してもらって、分業制のアシスタントみたいな感じでクリエイティブな提案をしてほしい。でも、今の感じだと先は長そうです。

ケビン:AIカネコと深くかかわる中で、やはりAIは道具にすぎず、人間がうまく使ってやらなければ価値を発揮できないのだと強く感じるようになりました。AIは60点程度のものを大量に生成するのは得意ですが、その中から良いものを選んだり、最初から高得点をたたき出したりするのは苦手です。ハルシネーションを根本的に防ぐことも現状は難しいですし、使い手側も審美眼をアップデートしていかなければならないですよね。

――その意味では、AIカネコを『神魔狩りのツクヨミ』に実装するうえでも、許容できないほどのハルシネーションが発生するリスクがあったのではないですか。

ケビン:そうですね。AIカネコの生成プロセスでは、人間の手によるフィルターを何重にもかけることで、生成される内容をかなり厳密にコントロールしています。

たとえるなら、こちらで安全な遊び場を用意してあげるようなイメージですね。AIには、その中で我々が許可したモチーフやフレーバーだけを使って遊んでもらう。そうやって枠組みを設けることで、プレイヤーごとの「余白」は残しながらも、許容できないアウトプットが生まれるリスクを最小限に抑えています。

もちろんそれでも「万が一」は起こりうるので、インシデントに真摯に対応できるようなフォロー体制も構築しました。言うまでもないことではあるのですが、AIのアウトプットに対する最終的な責任は我々人間が負わなければならない、という考え方で臨んでいます。

ローグライクの「自分だけの物語」を生成AIが拡張する

――『神魔狩りのツクヨミ』のゲーム部分についてもお聞かせください。なぜジャンルにデッキ構築ローグライク」を選択したのですか?

ケビン:デッキ構築に限らず、ローグライクというジャンルの本質は、ランダムに生成されるダンジョンを攻略する過程で「プレイヤーごとに異なる物語が生まれること」だと考えています。これが生成AIのランダム性と非常に相性が良いと思ったことが出発点でした。

ただ、すぐに大きな壁にぶつかりました。ローグライクゲームも実際は完全にランダムなわけではなく、プランナーが意図した面白さの範囲内に収まるよう巧妙に制御されています。なんでもかんでも生成AIにしてしまうと、人間のコントロールが効かなくなり、攻略しがいのあるゲームではなくなってしまう。

――なるほど。生成AIが持つ「予測不能な偶発性」と、ローグライクが持つ「巧妙に制御されたランダム性」は、似て非なる物だというわけですね。そのジレンマはどう乗り越えたのでしょうか?

ケビン:そこでプランナーと話し合い、生成AIを導入する箇所を「ゲーム体験に大きく影響を与える箇所」に限定することにしたんです。

――それが「カードイラスト」だったと。

ケビン:はい。多くのローグライクゲームでは、ダンジョン攻略の過程でプレイヤーが倒した敵、入手したアイテム、遭遇したイベントといった記録を最後に見返すことができますよね。この行動ログをプロンプトにカードイラストを生成することで、ローグライクの醍醐味である「プレイヤーごとに異なる物語」にさらなる付加価値を与えられるのではないかと考えたんです。

さらに、そうして生まれたカードを使ってプレイヤーがまた新しい冒険に挑むこと「プレイヤーの物語がカードになり、そのカードがまた新たな物語を生む」という理想的なサイクルが生まれると考えました。

――ゲームバランスに関する設計思想も教えてください。私も実際に遊んでみたのですが、かなり思い切った難易度設定だと感じました。基本無料のゲームなのに、プレイフィールは買い切り型のインディー系ローグライクに近いですよね。初見殺しなボスのギミックに苦戦させられつつも、要点を掴んで対策すれば無課金でもあっさりクリアできました。

ケビン:ゲームバランスで意識したのは、「Pay to Winにはしない」ということでした。私もデッキ構築ローグライクは大好きですが、“課金しないとクリアできない『Slay the Spire』”なんて遊びたくないじゃないですか。

――そうですね。ちょっと遠慮したいです。

ケビン:ですので、まずは1本のデッキ構築ローグライクとして完成されたゲームをつくり、ゲームバランスの外側にある「生成AIを通じた体験」だけで収益モデルを成立させることを目標にしました。

本作では、主にカードを生成するためのゲーム内通貨を販売していますが、これは攻略のためというよりも、どちらかというと「たくさんカードを集めたい」というコレクション欲を満たしていただくための課金要素です。

もちろん、課金によってカードの入手枚数が増えるほど攻略は有利になりますし、エンドコンテンツはある程度のカード資産が必要なバランスになっています。ですが、無課金の状態でも一般的なデッキ構築ローグライクで新カードが解禁されるくらいの間隔でカードを生成できるように設計しているため、このジャンルに慣れている方であれば買い切り型ゲームのような感覚でエンディングまで遊んでいただけるように調整しました。

――そもそも、本作はプレイヤーの行動ログをプロンプトにする都合で「ダンジョン攻略中しかカードを生成できない」という仕様ですよね。つまり、課金したからといって、いつでも好きなだけカードを生成できるわけではない。

ケビン:はい。我々が最も避けたかったのは、体験の主目的が「カードを入手すること」に集約され、ゲームプレイが手段になってしまうことでした。本作の価値は、あくまで攻略と生成が折り重なることで生まれる「プレイヤーごとの物語」にあります。そのサイクルを実現するために、両者が等しく主役であり続けるUXを目指した結果、そのような仕様になりました。

ちなみに、ローグライクでおなじみの“永続強化“も課金で購入いただけますが、こちらもPlay to Winではなく「時短」としてご用意しました。時間をかけて遊んでいただければ、いずれは全ての強化を解放できるようになっています。

――ゲームシステムも単なる『Slay the Spire』フォロワーで終わらず、独自の遊びごたえになっていますよね。「敵の攻撃を防ぐためにカードを壁にする」という要素は、神魔を召喚して戦うサマナーらしい戦い方で面白いと思いました。

ケビン:AIカネコが生み出すカードは「生成AIを通じた体験」の肝ですから、単なる“カード”ではなく、一緒に戦う“仲間”と感じていただけるようにバトルのシステムで工夫しています。また、生成されるカードの能力はあらかじめ用意したプールの中から選ばれるのですが、過度に強い効果・弱い効果はつくらず、いわゆる「ハズレ」のようなカードが生まれないようにしました。

これはもともとゲームバランスを保つための仕様でしたが、結果的に「どの仲間が生まれても、きっと面白い使い道がある」という期待感と、一枚一枚への愛着を育むことにも繋がったと考えています。ランダムにアイテムが手に入るという点で表層的にはガチャに近いんですけど、「ガチャとはなんか違うな」と感じていただけるような要素になったと思います。

――「Pay to Win」ではなく「カードイラストをたくさん生成したいなら課金」というのは、一般的な画像生成AIサービスのビジネスモデルに似ていますね。それをキャラクターの外見だけを変える「スキン」のシステムと融合させたようなイメージでしょうか。

ケビン:まさにおっしゃる通りです。どのような形で価値を提供できるのか、様々なAIサービスを研究しました。単に生成AIを活用し、流行のゲームシステムとそのまま組み合わせるだけでは、既存の作品の亜種が生まれるだけです。本当に新しい体験と呼べるゲームを生み出すためには、ゲームそのものを一つの「生成AIサービス」として再解釈するくらいの覚悟が必要でした。

例えば、生成されたカードをユーザー同士で評価し合う「投票機能」は、既存の画像生成サービスのコミュニティから着想を得た仕組みですね。票を集めたカードはホログラム加工が施されて見た目が豪華になります。

また、特に得票数が高かったカードのうち1枚は金子さん自身がリファインしてゲーム内に実装します。金子さんのファンにとって最も特別な価値のある体験といったら、やはり自分のためにイラストを描いてもらえることでしょうから。

金子:投票機能は、AIサービスだけじゃなくて、マッチングアプリのUIも参考にしたんですよね。二つのイラストが同時に表示されるから「好きな方の神魔を第一印象でささっと選んでくださいね」という。

ケビン:本作は「“AI×ゲーム”の掛け合わせで新しい収益モデルを生み出す」という実験的な側面もありました。これ単体で大きな収益を上げるというよりは、ノウハウ蓄積のための試金石を少人数で素早く開発するという方針だったんです。そのためメンバー一人ひとりが「これは面白い」と信じるものをそのままゲームへ反映できるような雰囲気だったと思います。

生成AIは「モバイルゲーム界の既存構造」を解消するかもしれない

――もともと、新たな収益モデルをつくろうという狙いもあったわけですか?

ケビン:そうですね。開発チームが「AIでどんな面白いゲームをつくれるだろう?」と模索する一方で、経営層は「生成AIで、ガチャに代わる新しいビジネスは成立するのか?」という点にも、当初から注目していました。

CPOの坂本が以前からイベントなどで言及しているのですが、特に大きかったのは「生成AIの活用によってモバイルゲームの“ガチャ中心の構造”を解消できないか」という期待です。

ガチャ課金のシステムは、モバイルゲームの黎明期において市場を急成長させました。その収益モデルが主流になってから10年以上が経ち、ユーザーも、そして開発側も、すでに旧態依然としたガチャ中心のUXに疲れてしまっている。

そうした状況に対して、生成AIという技術の力で「新しい成功例」を生み出し、市場に新しい風を吹き込む。それが、本作の開発にあたり経営層が構想していたミッションの一つでもあったようです。

――個人的な感想としては、そんなプレッシャーの中から「金子一馬ファン向けデッキ構築型ローグライク」という硬派な組み合わせのゲームが誕生したというのは「胆力がすごいな」と感じます。なんというか、実験作だとしても少々ニッチといいますか……。

金子:もう、刺さる人に刺さってくれ!という感じはありますよね(笑)。

ケビン:それでもこの企画が実現できたのは、当社の社風のおかげかもしれません。

そもそも「生成AI」や「金子一馬」という要素を抜きにしても、デッキ構築ローグライクというジャンル自体が、コロプラにとって初めての挑戦でした。ですが、その点に懸念を示す社員は、おそらくほとんどいなかったと思います。

というのも、コロプラは「これまでリリースしたゲームと同じジャンルの新作を出す」ということを、ほとんどやってこなかった会社なんです。

我々はどちらかというと、ゲームの内容で勝ちパターンをつくるよりも、様々なゲームに横展開できる技術や構造のノウハウを蓄積することに価値を置いています。だからこそ、ジャンルに固執せず、「商業的な成功」よりも「自分たちが本気で“面白い”と信じるもの」へ、思い切って舵を切れる。そういう文化が根付いているのだと、個人的には考えています。

金子:ツクヨミの続編やスピンオフをつくるとしたら全く別のゲームになるかもしれないですよね。それこそAIキャラクターとマッチングアプリで恋愛するゲームとか。

ケビン:それは……。「もうちょっとジャンルの知見を生かせよ」と言われてもさすがに言い返せないですね(笑)

――すでに続編の構想もあるのですか?

金子:まだ具体的に続編を考えているわけではありません。ただ、そもそも『神魔狩りのツクヨミ』の物語自体が、僕の頭の中にあるもっと大きな世界観の一部を切り取ったものなんですよ。

だから、本作の舞台であるタワーマンションの外にも、世界は延々と広がっていて。その設定は、もう既に色々と考えてあります。いつか何らかの形でお披露目できたら嬉しいですね。

ちなみに、この「タワーマンションで悪魔と戦う」という舞台設定の元ネタは『デモンズ2』というホラー映画なんです。身の回りにあるもので工夫して戦う、というシチュエーションが昔から好きでして。

……そういえば、インタビュアーさんは変わった指輪をしてますね。

金子:それを見て思い出したんですが、無印の『デモンズ』もすごーく昔にゲームの元ネタにしました。まあ、元ネタというかインスピレーションですね。モトクロスバイクのプロテクターをつけて、銃とか刀で悪魔と戦うシーンがあるんですけど、そういう変なゲームがあってもいいんじゃないかなーと。これ、インタビューで初めて話した気がします。

取材・執筆:戸部マミヤ

編集:戸部マミヤ、光松瞳

撮影:曽川拓哉

関連記事

初代プレステで「神」になろうとした男。機械学習で生命創造を試みた『がんばれ森川君2号』『アストロノーカ』開発者の苦悩と野望【フォーカス】

生成AIは「意味」を理解しているのか?「ノリ」で喋れるLLMに、決定的に欠けているものとは

![「誤判定」は避けられないのか[レバテックLAB]](https://levtech.jp/media/wp-content/uploads/2025/06/250604_LTlab_eyecatch_oversea_295_B.jpg)

「自分で書いた」と証明するために論文を“最適化”する学生たち。AI検出ツールをめぐる混乱

人気記事