最新記事公開時にプッシュ通知します

ゲーム起動時によく見る「CRIWARE」って何? “ハード戦争”や“和ゲー vs 洋ゲー”の裏で暗躍したミドルウェア商人の歴史

2025年7月22日

株式会社CRI・ミドルウェア 代表取締役社長

押見 正雄

1987年にCRI・ミドルウェアの前身であるCSK総合研究所にAI技術者として入社。当時グループ会社だったセガで「セガサターン」「ドリームキャスト」の開発に深く関わった後、2001年にCRI・ミドルウェアの設立に携わる。2013年に代表取締役社長就任。

株式会社CRI・ミドルウェア 開発本部 第1開発部長

家室 証

2013年入社。UnityやUnreal Engineといった汎用ゲームエンジン向けの製品開発をリードし、現代のゲーム開発を支える。

ゲームをプレイしていると、起動画面で「CRIWARE」のロゴマークを目にすることがあります。

「目にする」どころか「親の顔より見た」というゲーマーも少なくないであろう青いロゴ。しかし、それが何かまで把握している方はそう多くないのではないでしょうか。

「CRIWAREって一体何なんですか?」

そんな素直な疑問をCRI・ミドルウェア社にぶつけてみたところ、ミドルウェアの役割について聞いていたはずが、気付けば話題は「日本のゲーム業界が歩んできた生々しい歴史」にまで及んでいました。

平成初期、「ゲームハード戦争」の果てに敗れたセガハードの遺伝子がCRIWAREを通じて人知れず生き続けている事実。平成中期に国産コンシューマーゲームが勢いを失った理由と、平成後期の復活に至るまでのターニングポイント――。

20年以上にわたって業界を横断的に見つめてきた同社だから語れる、今日までの「ミドルウェアとゲーム開発の歩み」を取材しました。

- CRIWAREを通じて受け継がれる、セガハードの遺伝子

- 2010年、なぜ日本のゲームは“終わった”と言われたのか

- 抽象レイヤーとして開発の「めんどくささ」を吸収する

- AIと共に「原点回帰」するCRIの未来

CRIWAREを通じて受け継がれる、セガハードの遺伝子

――まずはゲーム開発における「ミドルウェア」の役割を教えてください。

押見:ミドルウェアにも様々な種類がありますが、あえてまとめるならば、クリエイターがそれぞれの専門性を最大限に発揮するための仕組みと言えるかもしれません。

企業におけるゲーム開発は大規模な“分業”が前提ですが、弊社のミドルウェアはプログラミング不要で使える制作ツールとして、その分業を円滑にする役割を担っています。

家室:例えば、音の専門家であるサウンドデザイナーが、プログラマーの手を借りずに音の演出を実装できるわけです。また、一つのゲームを複数のハードにマルチプラットフォーム展開する際も、ゲーム機の性能や仕様の違いを気にすることなくクリエイティブな作業に集中できます。

押見:とはいえ、2001年の創業当時からこのような思想で開発していたわけではありません。会社を設立した当初の製品は、もっとシンプルに「音や映像によるリッチな演出を可能にするツール」であり、現在のような非プログラマーでも簡単に使えるUIではありませんでした。

――そもそもCRI・ミドルウェアという会社はどのような経緯で生まれたのでしょうか?

押見:実は、我々のルーツはセガにあるんです。

始まりは1992年。私を含む創業メンバーが、セガサターンの開発を手伝うためにセガへ出向したことでした。

当時の私は、CSK総合研究所という会社でCD-ROMに関する研究開発をしていましてね。同じくCSKグループだったセガが最新ハードでCD-ROMを使用することになり、会社から「お前ちょっとゲーム機をつくってこい」と言われたんです。

――当時のセガハードは常に新しい表現に挑戦していましたよね。「尖ったゲーム機」という印象を持っている人も多いと思います。

押見:尖ってましたねえ。我々もまた、そうしたセガの姿勢に応える形で、セガサターンの二つの挑戦を技術で支えることになりました。

一つは「音の挑戦」です。それまでのゲーム機は、本体にあらかじめ内蔵されている電子音を組み合わせることで曲や効果音を鳴らしていました。ですが、セガからは「せっかくメディアがCD-ROMになるのだから、ゲームソフト側に録音した本物の演奏やボイスを流したい」というオーダーがあったんです。

簡単なように聞こえますが、当時はかなりの無茶ぶりでした。というのも、CD-ROMドライブは同時に一つの処理しかできません。BGMやボイスのようなデータ量の大きい音声を読み込み始めると、その間はゲームデータをロードできず、キャラクターの動きが止まってしまうんですね。

そこで我々が考えたのが「音声データを圧縮することで、読み込み時間を極限まで短縮する」というある種の力技でした。CD-ROMドライブが同時に一つの処理しかできないなら、“ゲームが止まった”と気付けないくらい一瞬で読み込みを終わらせてしまえばいい。この仕組みをミドルウェアとしてソフトメーカーに提供することで、音楽を流しながらでもゲームが止まらない状況を実現したんです。

また、音声データとゲームデータを並行して処理できるようになったことで、「ゲーム中の状況に応じてインタラクティブに音を鳴らす」ことも可能になりました。現代のゲームでは、プレイヤーがピンチになると緊迫したBGMが流れるような演出が当たり前になっていますが、当時はリアルタイムにBGMが切り替わるだけでも画期的だったんですよ。

――「二つの挑戦」の残る片方についても教えてください。

押見:もう一つは「映像の挑戦」ですね。こちらの課題も大枠は音声と同じでした。

当時、アニメなどのIPを活かした「メディアミックス戦略」が注目され始め、ゲーム内で美麗なムービーを再生したいという需要が高まっていました。そこで動画データを軽量化し、ゲーム本体の処理を邪魔することなく低負荷で再生するミドルウェアを開発したというわけです。

これらの技術が、現在CRIで提供している音声ミドルウェアと映像ミドルウェアの原型になりました。

――セガサターンの表現力の裏には、押見さんたちの暗躍があったわけですか。

押見:いやあ、どうでしょうか。というのも、我々が開発したこれらのツールは、セガサターン本体の発売には間に合わなかったんです。つまり、セガがゲーム会社へ配布する標準開発ツールには含まれていなかった。完成はしたものの、社外の誰もその存在を知らない状態だったんですよ。

――なんというか……非常にセガハードらしいエピソードですね!

押見:エンジニア自らゲーム会社を一軒一軒回って「こんなものができたんですけど」と行商人みたいに売り歩いていました。というわけで“暗躍”というには日の光を浴びすぎましたね。

ただ、地道な営業の甲斐あって、多くの開発者の方々に知っていただくことができました。その結果、次世代機であるドリームキャストでは、我々のミドルウェアが標準開発ツールとして採用されることになったんです。

――しかし、ドリームキャストは……。

押見:それはもう、大苦戦でした(笑)。というわけで、我々のミドルウェアも、セガハードと共に一度死にかけたんです。

――そこから、どうやって復活したんですか?

押見: 転機となったのは、とある大手ゲーム会社さんからの相談です。「ドリキャスで出したソフトをPS2に移植したいから、PS2でもミドルウェアを使えるようにしてくれないか」という内容でした。その時に初めて「そうか!この技術はミドルウェア単体でもビジネスになるんだ!」と気付いたんです。

そして、セガがドリームキャストの生産を終了した2001年に、我々はCRI・ミドルウェアとして独立しました。

――セガハードの遺伝子はCRIWAREという形で、今もあらゆるハードの中に生き続けているんですね。

押見:そうですね。セガ時代には多くの事を学びましたが、中でも「遊ぶ人を待たせない」という哲学は今なおCRI製品の根底に息づいています。

当時のセガはアーケードゲームが主力でしたから、いかにお客さんを待たせず、短い時間で収益を上げるかという「回転率」を重視していました。

この思想があったからこそ、先述したようにCD-ROMの課題も「データを圧縮して読み込み時間そのものを短縮すればいいんじゃない?」という考え方で何とかしちゃったわけです。

――アーケードで生まれたその哲学は、現代の開発現場でも活かされているのでしょうか。

家室:むしろ今の時代にこそ、より重要になっていると感じます。スマホ一台で様々な娯楽が楽しめる現代は、まさに「可処分時間」の奪い合いです。プレイヤーは少しでも待たされたり、ストレスを感じたりすれば、すぐに別のアプリに移ってしまう。ちょっとした隙間時間で遊ぶことが多いスマホゲームにとっては、ほんの一瞬のロード時間が死活問題なんです。

私がCRIに入社した2013年頃は、ちょうどスマホゲーム市場が爆発的に盛り上がり始めた時期でした。当時、市場には従来のゲームメーカーとは文化の違うIT企業も多く参入していましたが、「遊ぶ人を待たせたくない」という思想は彼らにとっても同様です。この価値観を共有できたからこそ、我々の圧縮技術が持つ価値をスムーズにご理解いただけた側面もあったと思います。

2010年、なぜ日本のゲームは“終わった”と言われたのか

――スマホゲームが盛り上がっていた一方で、2010年頃の国産コンシューマーゲームは海外のAAA(トリプルエー)タイトル、いわゆる“洋ゲー”に押されていた印象があります。「JRPG」という言葉が、日本のゲームを揶揄するような意味合いで使われていましたよね。

押見:そうですね。当時、日本のコンシューマーゲーム業界は少し元気がありませんでした。ハードの進化に伴う開発規模の拡大に、日本のゲームのつくり方が対応しきれなくなっていたからです。

それまで日本のゲームは、少人数のクリエイターのこだわりが隅々まで行き届いた「箱庭」のようなものでした。一方で、海外では大規模な組織的分業がスタンダードになっており、属人性よりも物量が売りのオープンワールドゲームが人気を博していた。

私も仕事で海外の開発スタジオに行く機会がありましたが、衝撃を受けましたよ。体育館みたいなだだっ広いオフィスに何百人もスタッフがいて、皆が黙々と作業している。ある人はひたすら木の3Dモデルをつくり、ある人は岩をつくる……といった具合に細分化されているんです。個性を出すことよりも、与えられた役割をスケジュール通りに実行する力が求められる世界でした。

――なるほど。海外と日本では、開発スタイルが根本から違ったわけですね。

押見:ええ。そして日本企業は海外の開発スタイルを中途半端に模倣してしまったんです。

多くの開発現場で分業体制が取り入れられましたが、クリエイターたちの「細部にまでこだわりたい」という気持ちまでは簡単に変えることはできません。

そのような状況でボトルネックになるのはプログラマーの工数です。

木や岩の1つ1つにまで細分化したクリエイターの「こだわり」を実現していたら、開発全体が滞ってしまいます。結果として、クリエイターとプログラマーが互いに疲弊していく負のサイクルが生まれていました。

――それは苦しい状況ですね。

押見:そこで、我々が出した答えは、プログラマーにしかできなかった実装作業を、クリエイター自身の手に委ねることでした。こうして2010年に誕生したのが、現在もアップデートを続けている音声ミドルウェア『CRI ADX2』と、映像ミドルウェア『CRI Sofdec2』です(※)。

そこからは、単に音声や映像を実装するだけの再生ライブラリではなく、その前段階である演出の設計から実装までを一貫して手がけられるオーサリングツールとして、機能やUIに変更を加えていきました。

※2021年に行われたブランドリニューアルでナンバリングが廃止され、現在の製品名は『CRI ADX』『CRI Sofdec』に変更されている。

――冒頭にあった「クリエイターがそれぞれの専門性を最大限に発揮できるミドルウェア」という設計思想に変わったわけですね。具体的に、クリエイターのどんな“こだわり”を実現できるのでしょうか?

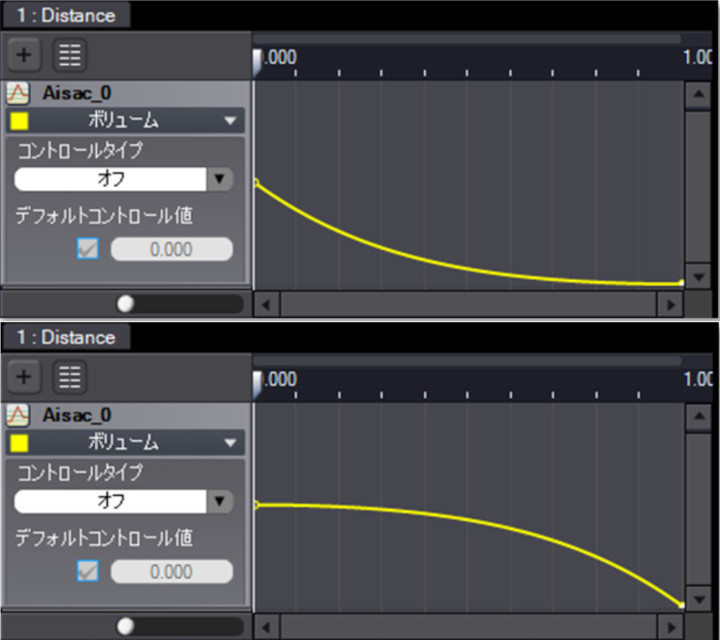

家室:例えば「音と距離の演出」ですね。近年のゲームサウンドにおいては、「遠くの音」と「近くの音」の聞こえ方の違いが没入感を左右する非常に重要な要素になっています。

ポイントは、必ずしも現実の音をそのまま再現することが、ゲームの面白さに繋がるわけではない、ということです。

――リアルなだけではダメなんですか?

家室:FPSの効果音を想像してみてください。FPSにおける「足音」や「発砲音」は、敵の位置を知るための重要な情報ですよね。でも実は、現実世界の物理法則をそのままゲームに持ち込むと、こうした効果音は攻略要素として全く機能しなくなるんです。

現実の「足音」は少し離れただけでほとんど聞こえなくなりますが、ゲームでは遠くの敵も索敵できるよう、実際よりもはるかに遠くまで聞こえるように調整する必要があります。

逆に「発砲音」は、現実ではかなり遠くまで大きく響きますが、それではゲームの邪魔になってしまう。そのため、近くの音は迫力満点に、しかし少し離れると急激に小さくなるような、ゲームならではの音響設計が求められるのです。

昔は、こうした調整をプログラマーに数値で細かく指示していました。ですが今は、サウンドデザイナーがGUIで直感的にパラメータを調整できます。

――なるほど。「物理的な正しさ」と「ゲーム的な面白さ」のバランスを取る、絶妙なさじ加減こそがサウンドデザイナーの「こだわり」というわけですね。

家室:私たちがゲームをプレイして「この音、リアルだな」と感じている音ほど、実はクリエイターの感性によってつくり出されたファンタジーだったりするんですよ。

抽象レイヤーとして開発の「めんどくささ」を吸収する

――PlayStation 4やNintendo Switchの時代になると、日本のコンシューマーゲームは再び元気を取り戻した印象があります。海外のオープンワールドを参考にしつつもトゥーンレンダリングを採用した『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』など、どこか「日本らしさ」を感じさせるタイトルが増えましたよね。

押見:そうですね。海外のAAAタイトルに追従するのではなく、独自路線に舵を切ったタイトルがたくさん生まれ、国内外で高く評価されるようになりました。

もちろん開発規模は以前より拡大しているのですが、そのリソースでクリエイターのこだわりを実現できるような分業体制を各社が最適化できたのだと考えています。

「JRPG」という言葉も、いつしか「アニメや漫画的な演出・キャラクター表現を取り入れたゲーム」といったポジティブなニュアンスで使われるようになりました。

――その裏で、CRI製品はどのように活躍したのでしょうか。

家室:大したことはできていないんですよ。ゲーム開発者の皆さんの努力の賜物です。

ただ、あえて例を挙げるとすれば、我々もその「日本らしい表現」を生み出すお手伝いをしたいと考え、ここ数年はリップシンクのミドルウェアを強化しています。「AAAタイトルほどの予算はないけれど、キャラクターには妥協せず命を吹き込みたい」という需要に応えたかったんです。

特に大きい進化はディープラーニングによる音声解析です。より自然な口の動きを自動生成できるようになり、多言語対応もしやすくなりました。

押見:ちなみに、リップシンクの原型もセガサターン時代につくった技術なんですよ。名前は伏せますが、当時メディアミックスを連発していた人気恋愛ゲームがありまして。その開発チームがリップシンクのクオリティに非常にこだわっていたんです。

で、最初は皆さん手作業で口パクを合わせていたんですけど、数人がかりで数ヶ月間かかるようなセリフ量ですから、とにかくしんどいと。なんとか自動化できないかということで、口の動きを自動生成するツールを開発しました。

――率直な疑問ですが、ハードでもソフトでもなく「ミドルウェア」という領域でゲーム開発を支えるCRIの皆さんは、どのような動機でこの仕事を選んでいるのでしょうか?

家室:私の場合は、「面白いゲームをつくる人を支えたい」という想いが強かったんです。

学生時代にVR向けの触覚フィードバックデバイスを研究していたのですが、画期的なハードをつくっても、そのハードで動かすコンテンツ、つまりソフトがなければ誰も見向きもしてくれない、と痛感しまして。その経験から、コンテンツをつくるクリエイターの方々を技術で支える側に回りたい、と考えるようになりました。

押見:私はもっと単純ですよ。「ハリウッド映画のような壮大な音楽の中でゲームをプレイしたいな」とか、「ゲームから可愛い女の子の声が聞こえてこないかな」とか。 ある意味で、消費者に近い目線から開発をサポートできる、おいしい立場なんですよね(笑)。

――背景はさまざまですが「面白いゲームをつくる人を外から支えたい」という気持ちは共通しているわけですね。

家室:そうだと思います。そして、この「外から支える」という役割は今後ますます重要になると考えているんです。

かつて、多くのゲーム会社は「自社エンジン」を持っていました。それが会社の技術力の象徴であり、心臓だった。しかし近年、Unreal EngineやUnityのような「汎用エンジン」に軸足を移す動きが加速しています。

大きな理由の一つが、複数のハードで同じソフトを展開する「マルチプラットフォーム開発」が当たり前になったことです。PS、Switch、Xbox、PC、スマホ……多様化する全てのハードに自社エンジンを対応させる作業は、コスト的にも技術的にも大きな負担になります。

その点、汎用エンジンはもとから主要ハードに対応していますし、スキルセットが共通なので採用や外部委託がしやすい利点もある。結果的に、自社でエンジンを抱え込む理由が薄れてきたわけです。

押見:ただ、汎用エンジンを使っただけでマルチプラットフォーム開発の面倒ごとが全て解決するかというと、実はそうでもない。

ハードの性能に深く関わる要素が絡むと、エンジンだけでは吸収しきれない細かな問題が顔を出してきます。特に音や映像はゲーム機ごとの仕様の差が大きく、そもそも扱えるファイル形式といった根本的な部分から異なっているんです。

そこで、我々のミドルウェアが「抽象レイヤー」としてハードごとの違いを吸収し、開発者がプラットフォームを意識せず、面白いゲームづくりに専念できる環境を提供する。これ自体は創業当時から存在していた役割ですが、ゲーム開発のトレンドの移り変わりに伴い、我々のような外部の専門集団に寄せられる期待はより大きくなっていると感じます。

AIと共に「原点回帰」するCRIの未来

――CRIはこれまで、ゲーム業界が直面する様々な課題を解決し続けてきたわけですが、今後はどのようなことに取り組んでいくのでしょうか?

押見: まずは、ゲームで培った知見を他分野で活用していくことですね。特に注力しているのが自動車業界です。実は車とゲームは親和性が高いんです。例えば、状況に応じてインタラクティブに音を鳴らす、という点ではゲームも車も同じですよね。

より未来に目を向けると、我々の技術はSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)の課題解決にも貢献できると考えています。SDVとは、車を「ソフトウェアが動くハード」と再定義する、自動車業界で今まさに注目されている構想です。この流れが本格化すれば、ソフトウェアメーカーの間で「一つのアプリケーションを、メーカーや仕様の違う多数の車種で動かしたい」というニーズが生まれるのではないかと。

――ゲームのマルチプラットフォーム開発を支援してきたノウハウがそこで生きるわけですね。既存のゲーム開発ミドルウェアの展望はいかがでしょう?

家室:機能開発ではなくサポート体制の話になるのですが、業界で進むAI駆動開発の流れに対応していくことが大きなテーマです。率直に言うと、LLMに我々の製品の具体的な使い方やエラーの解決策を聞いても、現状は有用な回答があまり得られません。ネット上に公開されている情報が少なく、AIが学習する材料がないからです。ですから、今は技術記事を書いてくれるアンバサダーの方を探したり、誰でも議論ができるオープンなフォーラムを開設したりと、皆さんが情報発信しやすい環境づくりに注力しています。

押見:もちろん、自社製品にAIを取り入れることも進めています。先ほどもお話したように、リップシンク技術も信号処理からAI解析へと進化しました。そして、この流れは、CRIにとってある種の「原点回帰」とも言えるんですよ。

――原点回帰、ですか?

押見: ええ。もともと、CRIの前身であるCSK総合研究所は、AIの研究所でもありました。私もかつてはAI技術者だったんです。AIの研究から始まり、ゲームハード開発、ミドルウェア事業と渡り歩き、30年以上の時を経て再びAIと向き合うことになった。人生、何が起こるかわかりませんね。

AIがゲームにもたらす可能性は、今注目されているような分野だけではないと思っています。30年前には、スマホのような小さい板でゲームを遊ぶ未来がやってくるなんて誰も想像できなかったでしょう。それと同じで、AIにも全く新しい遊びを生み出す可能性を感じています。そうした未知の可能性をクリエイターが形にできるよう、これからも技術で支えていきたいですね。

取材・執筆・編集:戸部 マミヤ

撮影:赤松 洋太

関連記事

初代プレステで「神」になろうとした男。機械学習で生命創造を試みた『がんばれ森川君2号』『アストロノーカ』開発者の苦悩と野望【フォーカス】

人生を“脱出ゲームアプリ”に託した理由。群馬の幼馴染コンビ・Jammsworksのシンプルな「バイブル」【フォーカス】

『メタルギア』『ZOE』の開発者がレトロゲームエンジン「Pyxel」を作った理由【フォーカス】

人気記事