最新記事公開時にプッシュ通知します

「部分最適」から「全体最適」へ。プロダクトと経営戦略を密結合させる方法|タイミー新旧CPO対談

2025年5月12日

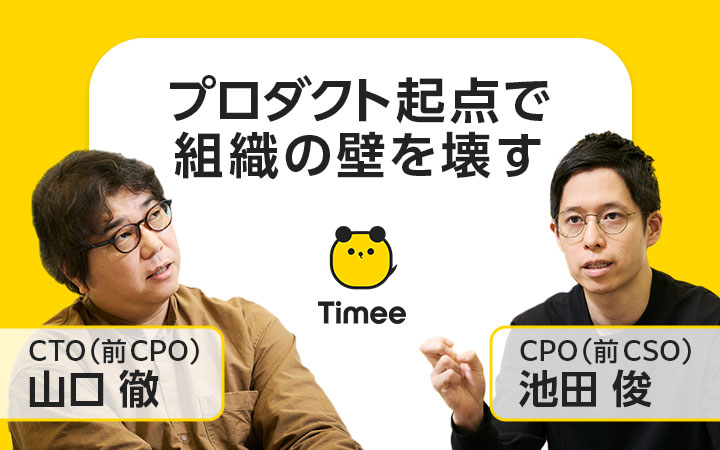

株式会社タイミー 取締役 CPO

池田 俊

2012年にグーグル日本法人に入社、 2015年に同社米国マウンテンビュー本社に転籍。Google 検索や YouTube をはじめとする主要製品や欧米で展開する新規事業等のグロースマーケティング・事業戦略推進を幅広く担当。タイミーでは2020年1月より顧問として組織の成長を支援したのち、2024年6月より執行役員CSO、同年10月より執行役員CPO、そして2025年1月より取締役CPOに就任。

株式会社タイミー 執行役員 CTO

山口 徹

東京工業大学中退後、2003年にWeb制作会社にエンジニアとして入社。2005年にガイアックスに入社し、リードエンジニア、マネージャーを務める。2007年にサイボウズ・ラボでR&Dエンジニアとして研究に従事。2009年にディー・エヌ・エーに入社し、Mobageやスマートフォンアプリの開発を推進。2015年に事業副本部長、2016年にシステムアーキテクト分野の専門役員、2018年にスポーツ事業本部システム部部長に就任。2020年にベルフェイス入社、CTOとCPOを兼務し、2021年に取締役執行役員就任。2023年5月、執行役員VPoTとしてタイミーに入社。2023年8月に執行役員CPOに、2024年10月に執行役員CTOに就任。

事業や市場の変化スピードが加速する中で、「部分最適」の動きがプロダクト開発の足かせとなり、変化への適応を難しくしているケースは少なくありません。例えば、プロダクト戦略が全社戦略とズレていたり、部署間の壁によって連携がうまくいかなかったりといった状況です。

急成長を遂げたタイミーもその裏側で、「部分最適」という壁にぶつかっていたといいます。

組織横断の連携が苦手だった組織が、いかにしてその壁を壊し、プロダクト戦略と経営戦略を「密結合」させていったのか? 本記事では、タイミーの前CPOである山口徹さん(現CTO)と、2024年10月に就任した現CPOの池田俊さんが、それぞれの視点からこれまでの道のりを語ります。2人が起こしてきた変革の裏側から「変化に強い組織づくり」のヒントが見えました。

- 「横断型の取り組み」が苦手な組織だった

- 全社戦略とプロダクト戦略の連携は「組織構造」がカギ

- 方向性の一致と自律性を両立する、「ガードレール」の設け方

- コア価値を洗練しつつ、市場の「縦と横」に価値を広げる

「横断型の取り組み」が苦手な組織だった

——山口さんは2023年8月にCPOに就任されました。当時はどのような状況でしたか?

山口:いやもう、大変でしたよ(笑)。僕がCPOとして勤め始めた頃は、ものすごい速度でグロースする事業についていくのに必死でした。戦略らしい戦略はほとんどなく、マネジメントラインも機能していない。プロダクトの価値を拡張するための開発に割くリソースがないから、プロダクト上での体験も創業期からほとんど変わっていない。まさにスタートアップによくある状況でしたね。

池田:私は2020年1月からタイミーの顧問として関わっているのですが、山口さんが入社した2023年5月ごろは組織横断的な動きが少なく、各部署が独自の基準で最適と思われる選択をしていました。当時は、どの業界にどれくらいのリソースをはって、どう展開していくかを定めた会社全体の戦略もなかったに等しい状況でしたから、無理もありません。

例を挙げるなら、営業組織が特定の業界にリソースを割いている中で、その業界を選んだ観点(エリア、業界特性、企業規模など)は統一されていませんでした。マーケティング側との連携もうまくできておらず、その業界にターゲットを絞り切ることができていなかった。プロダクトも同様です。プロダクトマネージャーと営業チームが個別に連携はしていたものの、本部間での強い連携は不足していました。こうした小さなズレの積み重ねで、効率があまり良くない状態でした。

山口:そうですね。全社戦略が定まっていなかったことによって、個々の取り組みがどれも「部分最適」に偏ってしまっていました。

2023年8月のCPO就任後に最初にやったことは、組織を体系化し、各々のミッションに応じた責務を果たせるようにするという基本的な体制構築でした。それができた2024年の前半頃にようやく、体系立てたプロダクト戦略をつくれるようになりました。

当時はいくつかの方向性で戦略を組み立てました。

1つはプロダクト価値の拡大です。プロダクト上での体験を、より価値が出るような形に変えていく方向性。例えば、タイミーを使って働くという基本的な体験の中で、これまでプロダクト外で運用されていたプロセスをプロダクトに組み込んだり、いわゆる「103万円の壁」や「106万円の壁」(※1)という課題への対応を検討したりしました。それ以外の方向性としては、新たな顧客層にアプローチするための市場拡大や、既存事業の継続的なグロースの強化、そして将来のイノベーションに向けた準備なども進めていました。

その後、競合が出てきてタイミーが市場を牽引する立場にあることが明確になった頃に、プロダクト開発組織としてはようやくスタートラインに立った、という感覚でした。

CPOを池田さんに交代したのは、その戦略を立てて半年ほど運用した2024年10月です。その後、自分はCTOとしてエンジニアリング部門全体の強化を担うことになりました。といっても元々はエンジニアリング側を強化するという想定で入社していたので、CTOになって「あるべきところに落ち着いた」といえますね。

池田:山口さんがプロダクト戦略のフレームワークを整えてくれたおかげで、ようやく腰を据えて全社的な戦略を展開できるようになったと感じています。現在は彼が築いた基盤の上で、プロダクトを全社戦略へ接続するなどして、各部門が中長期的な経営戦略にアラインしていける体制の整備に取り組めています。

(※1)103万円の壁、106万円の壁:パート・アルバイト等が収入を増やす際に意識する「年収の壁」。「103万円の壁」は所得税の発生や配偶者控除が外れる基準、「106万円の壁」は本人が勤務先の社会保険に加入し扶養から外れる基準。どちらも超過すると手取り収入が減る可能性があるため、『働き控え』の一因とされている。

——長年課題だった『部分最適』からの脱却に、このタイミングで本格的に取り組むことになった背景には、どのような変化があったのでしょうか?

池田:タイミーを取り巻く環境と、組織の成熟度が変化したからです。

それまでは各部署が目先の課題を優先していても、また組織体制や戦略が明確になっていなくても、スキマバイトという「事業そのものの強さ」によってハイパーグロースしていたんです。こうした状況では横断的な取り組みの必要性自体は顕在化していなかったと認識しています。

ところが今は、以前と違って市場が成熟し競合が出てきました。また当社も組織が成長し、中長期的な戦略を考えられる土台が整いました。市場や組織のフェーズが変わったことによって、今まで横断的な取り組みができていなかったことによる非効率さが目立ってきたのです。全社の方向性を一致させる取り組みをするなら、まさに今このタイミングであると考えました。

山口:池田さんの体制になってからの特に顕著な変化は、会社全体の「重点項目」がより明確に定義され、組織横断型のプロジェクトとして進める動きが生まれたことです。また、そうしたプロジェクトを円滑に進めるための「事務局機能」もつくられました。事務局がハブとなって部署間の調整や情報共有、進捗管理などを担うことで、責任を持って横断プロジェクトを推進する体制ができつつあります。もちろんまだ人員も限られていて完璧ではないですが、物事が格段に進めやすくなりました。本当に待ち望んでいた機能で、「やっと端緒に就いたな」という感じです。

全社戦略とプロダクト戦略の連携は「組織構造」がカギ

——池田さんは2024年10月のCPO就任後、具体的にどのような取り組みをしたのですか。

池田:山口さんがプロダクト戦略の基盤をつくってくれている中、私は2024年6月からCSO(Chief Strategy Officer/最高戦略責任者)として、中長期的な経営計画を作成していました。同年11月にCPOになってからは、その経営計画とプロダクト戦略を密結合させ、全社の各ファンクションの方向性を合わせるために、大きく2つの組織変更を行いました。

1つ目は、戦略策定機能をCPO室の配下にしたこと。いわゆる経営企画室を、そのままプロダクト部門に移動させたとイメージすればわかりやすいでしょう。こうした組織体制は日本ではまだ珍しいかもしれませんが、GAFAなど欧米ではよく見られます。当然ながら、プロダクト戦略は全社戦略という土台の上にあるものなので、その両方を理解している人がプロダクト戦略を担えば、方針が定まりやすくなります。これにより私は、プロダクトと全社戦略の両方を見る立場になりました。

2つ目は、もともとマーケティング組織内にあったプロダクトマーケティング(PMM)の機能もプロダクト配下に移管したことです。プロダクトマーケティングは、顧客課題の一次情報を持っている組織です。プロダクトマーケティングとプロダクト開発の関係性が強化されることで、開発の初期段階から「このプロダクトは市場でどう受け入れられるか?」「どうすればビジネスとして成功するか?」という視点を、開発計画に織り込めるようになる。また、完成したプロダクトを市場に届けて価値を伝えビジネスとして成功させること、すなわちGTM(市場投入戦略)も、よりスムーズに行えるようになりました。

こうして、全社戦略とプロダクト戦略の密結合を組織構造からつくり出し、戦術レベルでも「市場」「事業部」「プロダクト」の連携を強化することで、「全体最適」の施策を各部署が推進していける体制をつくっていきました。

なお、プロダクト戦略そのものについては、山口さんが設計したものを強化する形で、全社戦略への接続のため再度ゼロベースで言語化し直しています。

方向性の一致と自律性を両立する、「ガードレール」の設け方

——全社戦略とプロダクト戦略の結合は、想定通りに進みましたか? ハレーションなどは起きなかったのでしょうか。

池田:一定のハレーションは許容するつもりでしたが、実際はほとんど見られなかったと思っています。それはおそらく、開発チームに一定の「余白」を残したことが影響しているのではないかと思います。

今回我々は、全社戦略やプロダクト戦略については明確に言語化しましたが、それを具体的にどのようにプロダクトに落とし込むのかについては、意図的に介入しませんでした。我々マネジメントレイヤーは「イシュー(問題)の定義の支援」にとどめ、「それをどう定義し、どう解くか」はPMや現場のエンジニアにほぼ一任する。こうした役割分担は、普段から徹底しています。

プロダクト開発チームがイシューを解くうえでは、大上段の方針、つまり逸脱しないでほしい「ガードレール」だけ決めています。そのため、各チームの裁量に任せても方向性が大きくブレることはありません。

「このガードレールの内側でどうぞご自由に、思う存分暴れまわってください」という方針のもと、現場には引き続き柔軟な運用が確保されていたため、特に反発はなかったのだと思います。

山口:そのガードレールの幅をどう設定するかが重要ですよね。幅が狭すぎては開発の自由度が失われ、メンバーのモチベーションが下がったり、価値提供の速度が落ちてしまったりするでしょう。しかし広すぎては、短期的な数値目標を達成するために、長期的にはユーザー体験を損ねたり、プロダクトの本質的な価値を毀損したりするような開発が行われる恐れがあります。

タイミーではプロダクトイニシアチブごとに、定性的なゴールとそれを定量化したターゲットコンディション、さらに「これを下回ってはいけない」という制約条件(ガードレール)や指標(サバイバル指標)を設定しています。ゴールと最低値の両方に定性と定量の指標を設けてサンドイッチする形で、ゴールの解釈のブレをなくし、チームが自律的に動きながらも本質からずれずに済むようにしています。

池田:加えて、ウィークリーのプロダクトマネジメントレビュー(PMR)という場で、全PMとハイレベルな方針について常に議論し、品質や方針の確からしさを担保する仕組みもあります。自由度を保ちつつ、レビュープロセスで方向性を確認し、バランスを取っている感じですね。

——刻々と変わり続ける外部環境に、プロダクト戦略や組織を対応させ続けるために大切なことは何でしょうか?

池田:柔軟性とスピード感を持ち、プロダクト戦略を見直し続けることに尽きると思います。経営戦略とプロダクトが密結合しているこの体制なら、半年も経てばプロダクト戦略は今とは全く違うものになっている可能性は十分にあると思います。こうしたスピード感を失わなければ、何が起きても対応できると確信しています。

山口:戦略だけが柔軟性を持っていても、組織運営がそれを吸収できなければ意味がありません。「いかに環境変化に対応できる組織にするか」が大切だと思います。そのためには、チーム編成を柔軟に変えやすくなるように組織設計をしたり、個人が持つスキルの汎用性を高める必要があります。

重要なのは、なるべくサイロ化させないこと。チーム編成がすぐに変えられるように、チーム組成の基本的なユニットはできる限り少なくしておく。また個々人の役割も、専門性を深掘りするというよりは、ある程度オーバーラップできるようなスタイルの方が、変化に対応しやすいと考えています。ナレッジについても、最小のユニットに特定のナレッジを溜めるより、チームの垣根を越えて、例えば複数のチームが集まる部全体や特定の技術領域に関わるメンバー全体といった広い範囲で、共通のナレッジを保持することによって、組織としての柔軟性を持つことができると思います。

コア価値を洗練しつつ、市場の「縦と横」に価値を広げる

——競合が増え、市場環境が創業時とは大きく変わりつつある中で、今後のプロダクト戦略についてはどのようにお考えですか。

池田:タイミーが提供しているスキマバイトの本質的な価値を、愚直に磨き続けることが最重要だと考えています。

タイミーはワーカー側に対しては「いつでもどこでも働ける」という体験を、企業側には「求める人材が必要な時にすぐに集まる」という体験を提供しています。我々は業界を先導する立場として、これらの基本的な体験の洗練を、最重要課題として取り組むべきです。

その上で、「横に広げる」、つまり今までスキマバイトを利用してこなかった新しい業界やクライアントセグメントのお客様にもタイミーを使っていただけるように、導入しやすい仕組みづくりに注力しています。

同時に「縦に広げる」動きにも力を入れていきます。我々がクライアントの現場に入り込み、業務オペレーションを見直し、タイミーワーカー(※2)に活躍いただけるプロセスを切り出すことで効率化や品質向上を実現します。また、事業者に対する審査の厳格化はもちろんのこと、掲載されている求人が常に審査されている状態を保つ仕組みの構築にも、市場の牽引者として責任を持って取り組んでいきます。

(※2)タイミーワーカー:タイミーのアプリを通じてマッチングされた働き手

——お二人はプロダクトを通じて、どんなことを実現したいと思っていますか。

池田:「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」というミッションにまっすぐに向き合い、より良い体験をつくっていきたいです。

どうすれば「人生の可能性を広げる」ことができるのか。それは、ワーカーの皆さんに新しい仕事の機会を提供することに加えて、勤務実績や熟練度に応じてより難しい仕事にも挑戦できるようにしたりして、成長の「階段」をつくっていくことだと考えています。タイミーを通じて新しい働き方を提示し、今までなかった「人生のパス」を用意する役割を果たすことで、多様化する働き方の「ハブ」のような存在になれればと思っています。

山口:働き方の柔軟性を追求していきたいのは前提として、個人的には「学び」の体験とタイミーを接続できたらいいなと思っています。「ワーカーが何かの知識を習得したら、それが必要な職場で働く機会が得られる」というように、働く体験と学ぶ体験の延長線上に、何らかの機会やインセンティブが得られる仕組みにできたら面白いですよね。

その上で店舗や事業者にもメリットがあるような、Win-Winな「タイミー経済圏」のようなものが形成される可能性は大いにあるんじゃないかなと思います。将来的には、タイミーユーザーのコミュニティもつくれるかもしれません。プロダクトやサービスを通じて、そういった世界を実現できたら最高ですね。

取材:石川 香苗子

執筆:一本 麻衣

編集:光松 瞳

関連記事

ロードマップは決めきるべきじゃない。「売れない」から脱出するために、PdMがやるべきこと【エムスリー山崎聡】

「いらない機能はさっさと消したい」負債解消の初手「消す」を組織全員で実践する方法【Sansan西場正浩】

うまくいっていても、組織にはスクラップアンドビルドが必要。タイミーが「短期的な非合理」を選び続ける理由【kameike×赤澤】

人気記事