最新記事公開時にプッシュ通知します

「故人再現AI」は“死者蘇生”ではない。似ていないことに価値がある、弔いとテクノロジーの奇妙な融合

2025年4月24日

東京科学大学 環境・社会理工学院 社会・人間科学系 博士課程在籍

高木 良子

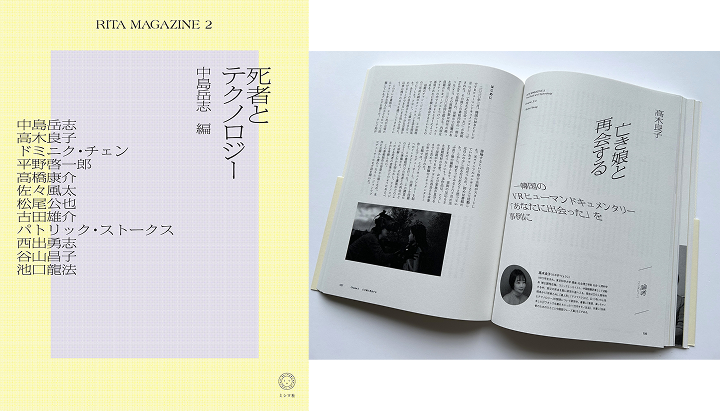

1975年生まれ。コミックエッセイスト、中国語翻訳者として活動する中、実父の死去を期に研究の道へ入る。現在は文化人類学的視角から「死者とAI」、「遺人形Ⓡ」、「デスマスク」など、広く「弔いの心性とテクノロジー」の関係について研究中。著作に、論集『死者とテクノロジー』(ミシマ社,2025)他、コミックエッセイ、中国語テキストなどの著書がある。

あらゆる領域に大きな影響を与えているAIの進化。その影響は、「死」あるいは「弔い」にも及んでいます。

「弔い」という営みとテクノロジーには深い関係があります。たとえば、遺影は写真というテクノロジーそのものであり、明治以降から現在に至るまで、故人に思いを馳せるために不可欠な存在であり続けています。また、2015年には「遺人形Ⓡ」という故人の姿を模した 3D プリントフィギュアが誕生し、最近では画像や映像データをAIに学習させて故人を再現する「AI故人」も登場しました。

「AI故人サービス」は特に中国、韓国、アメリカなどで活況で、日本でも2024年に複数のサービスがローンチされています。

故人そっくりのアバターを生成し、遺族とのコミュニケーションをも可能にする「AI故人」。「似ている」「話せる」からこそ、故人に強く思いを馳せられるのでは?と感じますが、実態はその「逆」。「似ていない方がいいし、話せること自体には価値がない」のだとか。そう語るのは、利用者となった遺族に直接話を聞いてきた、東京科学大学 環境・社会理工学院の高木良子さんです。

「似ていない方が、その人の存在を強く感じられる」。そんな“矛盾”から見えるのは、「弔い」とテクノロジーの不思議な関係です。AI故人サービスの「今」と、実際の課題とともに、お話を聞きました。

- 「弔い」がテクノロジーを必要とする理由

- 「似ていない」という余白に、故人の存在が宿る

- 「もう会うことができない他者」が宿るのは、生者の「視覚」だけではない

- いくら故人に似ていても、いつかは飽きる

- AI故人マーケットの発展と倫理

- 日本の新自由主義化は「弔い」にも染み出す

「弔い」がテクノロジーを必要とする理由

——「死」あるいは「弔い」とテクノロジーは、どのような関係にあるのでしょうか。

高木:「死者を弔う」という行為は、常にテクノロジーを求めてきたといってもいいでしょう。たとえば、古くはエジプトの王やピラミッドには、当時最先端の防腐技術、建築技術が投入されています。そもそも為政者や時の権力者は、テクノロジーを「自身の権威を表すもの」として弔いに利用してきた歴史がありました。

それに加え、「弔う」という営み自体が、死者や死後の世界といった、少なくとも物理的にはその存在が証明できない、想像上の存在にアクセスしようとする実はとてもバーチャルな行為なんです。ですから、弔うということ自体が、実はオンラインゲームをプレイするようなことと極めて近いものなのだと思います。

——死者、あるいは死後の世界は「存在しない」からこそ、それらにつながるためには、それらを象徴する媒体が必要であり、テクノロジーがその媒体となっていたと。

高木:はい。位牌や墓石に始まり、遺影、故人の姿を模した遺人形Ⓡ、最新ではAIを利用するなど、死者と私たちをつなぐ媒体は、テクノロジーの進化とともに多様化しています。

とはいえ、ハイテクノロジーであれ、ローテクノロジーであれ、私たちはテクノロジーを用いて死者を象徴するものを生み出し、それを媒体として死者、ないしは死後の世界というバーチャルな存在とつながろうとしている、という構図は太古の時代から変化していないのだろうと思います。

「似ていない」という余白に、故人の存在が宿る

——最近登場した「AI故人」サービスは「生前の故人の姿も声も、しゃべり方も再現する」という点で、今までになかったものだと思います。これは、生者と故人をつなぐ媒体になり得るのでしょうか。

高木:なり得ると思います。ただし、AI故人の最大の特徴である「故人にそっくりであること」は、必ずしも遺族にとっての価値になるわけではないんです。

一つ、事例を紹介します。この動画は韓国のテレビ局が制作した番組の一部で、娘さんを亡くしたお母さんが、VRを活用して再現された娘さんに“再会”したときの様子を捉えています。VRゴーグルのディスプレイに娘さんのアバターが映し出された瞬間、お母さんが泣き出し、涙を流しながらアバターに声を掛けている様子が見て取れます。

高木:その様子を見た世界中の人たちが、「こんなに娘さんに似たアバターに“会う”のは酷だ」「見ていられない」など、さまざまなコメントを残しています。

私は研究の一環として、このお母さんにインタビューをさせてもらったんです。実際に、アバターを見たとき、どう感じたのかを聞いてみると「実はあのアバターを見た瞬間、まったく似ていなくて『うわ、どうしよう』と思ったんですよ」と。でも、涙を流していたのは演技ではないわけです。

——「似ていない」けれど、そこに娘さんの存在を感じていた?

高木:そういうことです。これは私の研究結果でもあるのですが、第三者からすればとてもよく似ていると感じる遺人形ⓇやAI故人でも、遺族は必ず「余白」、わかりやすく言えば「似ていないところ」を見出すんです。そして、その余白に自らの頭の中にある故人との思い出や記憶を投影し、そこから故人の存在にアクセスしていると考えられます。

つまり、遺人形ⓇやAI故人といったものは、必ずしも故人にそっくりである必要はないんです。むしろたくさんの余白があった方が、生者一人ひとりの中にある「オリジナルの故人像」を投影しやすくなるので、「自分だけの故人の存在」を感じやすくなる。

実際、遺人形Ⓡをつくった経験をお持ちのみなさんに「AI故人サービスを使ってみたいか」と尋ねたところ、全員が「使いたくない」と答えました。その理由は、「遺人形Ⓡには余白があるけれど、AI故人には余白がない気がするから」というものだった。私は本当にそうなのか知りたくて、遺人形Ⓡの次にAI故人を調査し始めたのです。

「もう会うことができない他者」が宿るのは、生者の「視覚」だけではない

——「似ていないこと」が、むしろ故人を想起させるための要素になる。

高木:そうですね。あとは、視覚以外の感覚に対するアプローチも、生者と死者をつなぐためには重要な要素になると考えています。

先ほど挙げた韓国のテレビ番組のお母さんは、アバターの見た目は生前の娘に全然似ていないのに涙を流していた。その裏側を捉えたドキュメンタリーの中で、「なぜ、涙ながらにアバターに対して声を掛けたのか」と問われたお母さんが、こんなことを言っていたんです。「生前、娘がよく口ずさんでいた歌をアバターが歌い出したとき、すごく没入する感覚があった」と。

このことからわかるのは、故人の存在をリアルに感じてもらうためには、視覚的な情報だけに頼るのではなく、故人の声や、よく歌っていた歌などによって、聴覚にもアプローチすることが重要だということです。

——AI故人はしゃべり方なども再現できるそうですが、そういった聴覚にアプローチする要素が「見た目」以上に重要だと。

高木:そう思います。

「会話」に限れば、「その人」を感じる要素として特に重要なのは「間合い」だと思っています。

AI故人との会話の質、つまり遺族にとっての「会話の再現度」は、遺族から提供される学習元データの量と質に大きく左右されます。一方、第三者にとって魅力的な、すなわち故人に思いを馳せられるコンテンツとして成り立つには、「間合い」を表現できてるかどうかの方が大きい。

私も一度、実際のAI故人を見せてもらったことがあります。動きの全体的な自然さはあまり高くなく、発話内容も遺族が用意した原稿通りだったようですが、まったく故人のことを知らない私にとっては、引き込まれるものがあったんですよね。

その理由は、映像にぎこちなさは残しつつも、しゃべり方の「間」や、映像の最後に「これが、私が最後にみんなに伝えたかったことです」とメッセージを言う際、首をぐっと動かしたその仕草に、なんとなく「その人」を感じたから。そういった些細な仕草は、まだエンジニアの手で微妙な調整を加えているようでした。間の取り方や仕草から、一貫性を持った「その人らしさ」が再現されている様子を見て、「この人はどんな人なんだろう」と、その人自体に興味が湧くような、とても魅力的なコンテンツになっていると思ったんです。

もちろん先ほどの韓国のテレビ番組の例のように、遺族の方々からすればそのAI故人も「似ていない」と感じるものだったのかもしれません。しかし第三者目線で言えば、すでにAI故人サービスは心が動くコンテンツになっていると感じました。

生前の故人をよく知っている遺族と、そうではない第三者のAI故人に対する目線は当然異なります。ですから、「誰のために、どのような目的でつくるのか」によって、同じ人物を再現するにしても、AI故人サービスとして提供すべき「質」が変わるのかもしれません。

いくら故人に似ていても、いつかは飽きる

——技術の発展とともに、AI故人サービスの質が上がっていくと、やがてAI故人を「故人そのもの」だと感じる人が出てきてしまうような気がします。

高木:私は、その心配はないと思っています。

先ほどの事例に登場した韓国のお母さんにインタビューさせてもらったとき、「AI故人と生前の娘さんを混同する恐れはないか」と問いかけたところ、お母さんは「人間はそこまでバカじゃない」と言っていました。詳しく話を聞いてみると、彼女は涙ながらにアバターに話しかけるほど、アバターを通して故人の存在を感じ取っていたとはいえ、そのアバターと故人を同一視していたわけではなかった。明らかにそのアバターは故人と異なる存在であることを認識しながら、お母さんが自ら積極的にその「異なる存在」に故人の姿を投影していたわけですね。

お母さんはこうも言っていました。「死後の世界にアクセスするためのものとして、意識的にテクノロジーを使っている以上、そこに現れたものが『娘そのもの』だと感じたわけではない。ただ、さまざまなテクノロジーのおかげで娘にまた“会う”ことができ、伝えたかったことが伝えられたので、自分の気持ちを整理することができた。そういった意味でとてもいい体験になった」と。

さらに、「今回話したバーチャルな娘さんと日常を共にしたいと思うか」と聞くと「いや、それはあまり意味がないと思う」と言っていたんです。このお母さんの回答は感覚的なものだとは思いますが、実際に調査を進める中で、多くの遺族がAI故人に「飽きる」ことがわかっています。

——飽きる?

高木:中国のAI故人マーケットの事例をお話します。

中国ではAI故人がかなり流行っていて、さまざまなプレイヤーが参入しているんです。そんな中国のAI故人マーケットを生み出し、数千ものAI故人を制作した方にインタビューをしたときのこと。彼が「制作したAI故人をご遺族の方にお渡しすると、はじめのうちはかなり頻繁にコミュニケーションを取っているようだが、次第にコミュニケーションを取らないようになる。やがてほとんどサービスに触れなくなり、法事などで親戚が集まったときのみサービスにアクセスして、AI故人も交えて会話をするといった使い方になる」と教えてくれました。つまり、飽きてしまうわけですね。

AI故人は遺族との会話を通して学習を進めていくので、ずっと同じことしかしゃべらないわけではないのですが、それでも遺族からすれば飽きがきてしまう。もちろん、生きている人間同士でも関係がマンネリ化してしまうことはありますが、現段階ではAI故人が遺族にとって、長い時間飽きずに1対1で楽しめる存在であり続けるのは難しいようです。

高木:加えて、このままAIの性能が上がって「再現度」が増していっても、AI故人が故人と遺族の関係性を深め、継続させるためのサービスにはなりづらいのではないかと思っています。というのも、これは遺人形Ⓡに関する研究から判明したことですが、遺族が何かを媒体にして故人に思いを馳せるとき、その媒体に「触れられること」はかなり重要な要素のようなんです。

つまり、故人を強く想起してもらうためには、触覚にもアプローチする必要がある。実際、あまり姿形が似ていない遺人形Ⓡに故人の存在を強く感じている方々がいるのは、「触れられる」という要素が寄与している可能性があります。AI故人には現段階では触れることができませんが、今後この点が変わってくると没入度はやや上がるかもしれません。いずれにせよ、聴覚、触覚、あるいは嗅覚など、視覚以外の感覚器官にも複合的にアプローチしなければ、故人を想起するための「余白」は生まれにくいと考えています。

AI故人マーケットの発展と倫理

——AI故人にのめり込みすぎる懸念は意外と小さいのですね。

高木:ただし、「残された側が病的な状態にあるとき、AI故人に触れるとどうなるのか」という問題はあると思っています。先ほど挙げた中国のAI故人クリエイターは「制作の依頼を受けた際、必ずフィルタリングするようにしている」と言っていました。つまり、「この人にAI故人を提供していいのか」を制作者が判断しているわけです。

大切な存在を突然亡くした人が病的な悲嘆状態に陥ってしまうことはありますし、そういった状態にある方に生前と同じように語りかけてくるAI故人を提供すると、深刻な混乱と状態の悪化を招くこともあり得る。そのためしっかりとフィルタリングをする必要があるという話をしていました。

——現状ではそうしたフィルタリングは、制作者の判断や良心に委ねられているのでしょうか。

高木:死に関連するサービスの利用については、どの国でも法律で厳しく縛ってはいません。「遺族がOKと言うかどうか」が判断基準になっていることが多いです。そもそも「遺族は故人の完全な代弁者なのか」という問いもありますし、さらに言えば、故人が生前にサービス利用を承諾していれば何でもありなのかと言えば、そこにも議論の余地はあると思っています。

AI故人のようなサービスに「どのような規制を設けるべきなのか」、あるいは「そもそも、規制を設けるべきなのか」といった問いに答えを出すのは非常に難しい。ただ少なくとも、サービスを開始してみなければ、どんな問題が生じるかすらわかりませんよね。AI故人が普及しているアメリカ、中国、韓国のサービス提供者は、かなり単純化して言ってしまえば「倫理的なものも含め、どのような問題が生じるかはやってみないとわからない」「致命的な問題が生じたら、方向性を変える」というスタンスでサービスを開発し、運営しています。

もちろん、倫理的な問題には十分配慮する必要があります。しかし、かつてないサービスである以上、そのサービスの成熟度を上げるためには、試行錯誤を繰り返しながらさまざまな問題をクリアするしていくしかないと私は思っています。

——日本におけるAI故人マーケットはどのような状況ですか。

高木:日本はそれらの国々よりも、特に倫理面で非常に慎重です。他国ではさまざまなITベンチャーがAI故人マーケットを生み出し、その規模を徐々に拡大させていますが、日本においてはマーケットの草創期から葬儀業界内の大企業が参入しており、その影響が大きいのではないでしょうか。

2024年頃からいくつかのITベンチャーがAI故人サービスのリリースを予告しましたが、そのほとんどが現在に至るまでプロダクトを発表できていません。そんな中、2024年12月に『Revibot』というAI故人サービスをリリースしたのは、60年以上の歴史を持つ葬儀会社である「アルファクラブ武蔵野」でした。

同社は倫理的な問題をクリアにするために、外部から有識者を招聘し、ディスカッションを重ねたそうです。その結果、現段階ではAI故人を制作する上で、素材とするのは「遺族から提供された映像のみ」。制作されたAI故人の発話内容も「遺族が提供した文章のみ」とし、新たな語彙は生成しないようにしています。さらに、AI故人に“会える”場所を、同社が展開するメタバース霊園である『風の霊』内か、同社が運営する葬儀場や納骨堂に設置されているサイネージに限定しています。

新たな言葉を生成しないことで、AI故人を“一人歩き”させず、故人の尊厳を守ると共に、“会える”場所を限定することで、先ほど言及した「日常的にAI故人と会話を重ねることで、遺族がAI故人を『故人そのもの』と誤認してしまう可能性」を徹底的に排除していると考えられます。

AI故人マーケットにおいて、アーリーアダプターがこんなに倫理面を気にする企業だったのは日本くらいのはずです。でもアルファクラブ武蔵野と同時期に、AIが新たな言葉を生成する仕様のAI故人をローンチした企業もある。どちらのサービスがどのような形で消費者に受け入れられるのか、これからが楽しみですね。

日本の新自由主義化は「弔い」にも染み出す

——AI故人のようなサービスが普及すると、「弔う」という営みにも変化が訪れるのかもしれませんね。

高木:元来日本では、生者と死者との間で継続的な関係を維持することが一般的な死者との向き合い方でした。たとえば、欧米の人は日本人が仏壇に手を合わせながら声を掛けている姿を見ると、非常に驚くそうです。「一体、誰に話しかけているんだ」と。死からどれだけ時間が経ったとしても、故人の存在を忘れず、絆を保ち続けることは日本人にとっては当たり前の感覚でした。

しかしここ20年ほどで、日本における死者との向き合い方が大きく変わってきているように感じているんです。死別によって悲しみを抱く方々が集まるオンライン自助グループで交わされる会話を見ていると、当事者に対して他のメンバーが「いつまでも忘れられないのは、前に進もうとしていないからだ」と、忘れられないことを責めるような言葉をぶつける場面を目にすることが増えました。また、遺人形ⓇやAI故人の制作を検討している方の中にも「自分は、亡くなった人に依存しているのではないか」と思っている方がいます。

——死者との関係を保つことに対して、ネガティブな感情を抱く人が増えているのでしょうか。

高木:日本における死者との向き合い方に変化が生じたのは、アメリカに端を発する、新自由主義的な「個人」や合理性を重視する考え方、あるいは自己責任論の影響なのではないかと考えています。

アメリカのグリーフケア(大切な人との死別などによって悲嘆〔グリーフ〕を抱えた人々に寄り添い、援助する行為)の歴史に目を向けてみましょう。市場に対する国家の介入を最低限に抑え、市場原理に基づいた自由な競争を促すべきだとする新自由主義が根付いた90年代までは「大切な人の死からある程度の期間が過ぎたら、その人との関係に区切りをつけて、前に進むことが重要だ」という考え方が一般的でした。この考え方は、かのジークムント・フロイトが提唱したものだと言われています。

そんなフロイトの意見に異を唱えたのが、アメリカの宗教心理学者であるデニス・クラスです。クラスは1996年に発表した論文の中で、「故人との関係を断ち切るのではなく、むしろ故人との関係を再構築することこそが重要だ」とし、この考え方を「継続する絆」と呼びました。当時のアメリカは、新自由主義的な思想が社会全体を覆っていましたが、徐々にその弊害も現れ始め、新自由主義に対する疑問の声が挙がり始めた。

そして2020年代に入ってから、アメリカ政府はかなり積極的に市場への介入を進めており、その様子は新自由主義を捨てようとしているのではないかと思えるほどです。そんな流れと歩調を合わせるように、アメリカにおけるグリーフケアの定説も変化し、現在ではクラスの考え方を基礎とした「継続する絆」が主流になっています。

——つまり、社会、あるいは経済の潮流と「死」や「弔い」に対する向き合い方が連動している?

高木:学術的な調査をしたわけではないので、断定的なことは言えませんが、私にはそう見えています。

日本に目を向けてみると、先ほど言ったように、かつてはクラス的な考え方が一般的でした。大切な人の死を一人で受け止めるのではなく、周囲の人たちと共に受け入れ、故人との絆を継続させながら、ゆっくりと死者とともに生きていく。それが、かつての日本における「死」との向き合い方だったように思います。

しかし、先ほど言ったように現在は「死者との関係を断ち切り、前に進むことが大事」とする考え方が広がり、「死の悲しみを乗り越えられないのは自己責任である」という言説も見られるようになっている。これは、アメリカから数十年遅れて日本に新自由主義的な考え方が根付くにつれて、人々のメンタルモデルがかつてのアメリカのそれに似てきたからなのではないかと。

「死」との向き合い方、あるいは「弔い」という行為は、テクノロジー、経済、社会など、さまざまなものの影響を受けながら変わり続けていくのだろうと思います。生成AIサービスやAIエージェントが急速に進化する昨今、このテクノロジーが根付く中で人々の「弔い」にも、今までにない変化が起こるはず。その変化をこれからも追いかけていきたいです。

取材・執筆:鷲尾 諒太郎

編集:光松 瞳

撮影:赤松 洋太

関連記事

生成AIは「意味」を理解しているのか?「ノリ」で喋れるLLMに、決定的に欠けているものとは

生成AIは「意識」を持てる?「意識の秘密」に挑戦する科学者がヒトの脳と“機械の脳”を合体させたい理由

AIがマイクラ上に“暮らす”「Project Sid」を解剖し、 ハルシネーション抑制のカギを探る

人気記事