最新記事公開時にプッシュ通知します

生成AIは「意識」を持てる?「意識の秘密」に挑戦する科学者がヒトの脳と“機械の脳”を合体させたい理由

2025年2月7日

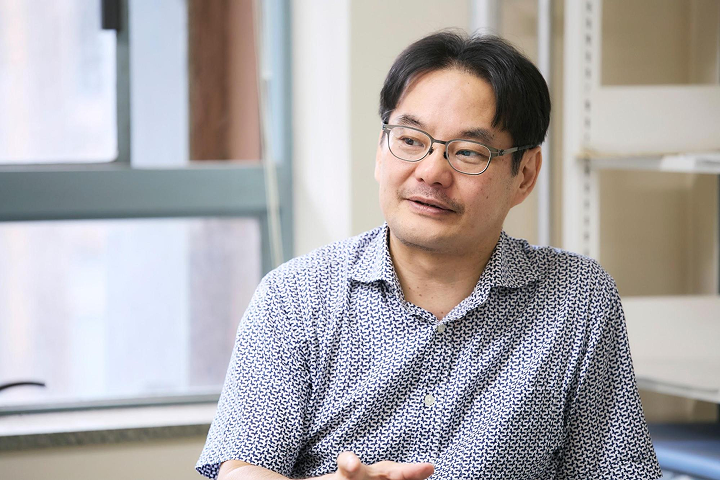

東京大学大学院工学系研究科准教授

渡邉 正峰

1970年、千葉県生まれ。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。専門は神経科学。著書に”From Biological to Artificial Consciousness” (Springer)、『脳の意識 機械の意識』(中央公論新社,2017)、『理工学系からの脳科学入門』(共著、東京大学出版会, 2008)など。近著は『意識の脳科学 「デジタル不老不死」の扉を開く』(講談社,2024)、『意識はどこからやってくるのか』(共著、早川書房, 2025)。

自らの「意識」の存在を疑ったことがある、という人はそう多くないでしょう。また、自らの意識の存在に疑問を差し挟む余地がないように、仕事や生活を共にする「他者」にも意識があるということは自明です。

昨今、「限りなく人間に近い機械」のように感じられる生成AIがどんどん身近なものになっていく中で、「人間だけが持つとされているもの」への疑問を持つ人が増えています。「意識」もそのひとつではないでしょうか。

そもそも「意識」とは何なのか。意識はいかにして生み出されているのか。そして、それは機械にも宿るのか。

本記事では意識の謎を紐解きながら、「AIに意識は宿るのか」という問いに迫っていきたいと思います。お話を伺ったのは、東京大学大学院工学系研究科准教授で、神経科学を専門にする渡邉正峰さんです。

渡邉さんのお話を通して見えてきたのは、「現代科学における最後のフロンティア」とも言われる深淵な意識の世界と、その秘密を解き明かすための試み、そして、意識の仕組みを解明した先にある「不老不死」の可能性でした。

- 私たちは、なぜ「見えている」のか

- 意識の謎を紐解くヒントは「夢」にある

- 「哲学的ゾンビ」が示す、意識の存在を確かめることの困難さ

- 「機械に意識は宿るのか」という問いに答えるための、唯一の方法

- 意識の謎を解明した先には、「不老不死」が待っている

私たちは、なぜ「見えている」のか

——いきなり本題からで恐縮なのですが、ずばりAIは「意識」を持っているのでしょうか。

渡邉:「AIが意識を持っている可能性はあるけれど、その存在を確かめようがない」というのが、現段階での答えです。

なぜ、このような答えになるのかについてしっかりと理解していただくためには、まず「意識とは何か」から説明しなければなりません。意識の定義をしっかりと理解しなければ、その有無を判定することはできませんからね。

「意識って何ですか?」と聞かれたら、どう答えますか?

——そう聞かれると難しいですね……。

渡邉:パッと出てくるものではないですよね。「意識」は「現代科学における最後のフロンティア」だと言われるくらい、科学者にとってもわからないことだらけなんです。神経科学者の中には「意識は定義すらされていない」と言う人もいますが、実は明確な定義があります。

哲学者であるトマス・ネーゲルによれば、意識とは“What it’s like”だと。私はこれを「そのものになってこそ味わえる感覚」と訳しています。

ごくごく単純化して言えば、意識とは「『見える』あるいは『聞こえる』という感覚」のことです。

たとえば、いまあなたには私の顔が「見えて」いますよね。その仕組みをシンプルに言えば、光が水晶体を通って進んで網膜の上で像をつくって、それが電気信号に変換されることで脳に伝わり、私の顔が「見える」。ただし、これは目と脳が持つ機能の客観的な説明に過ぎません。主観的な「見える」という感覚、つまり「意識」が生じる説明にはなっていないわけですね。

もう少し説明を加えます。カメラについて考えてみましょう。最近のスマートフォンなどに内蔵されているカメラは、誰かに向けると自動で顔を検出してくれますよね。細かな仕組みはさておき、スマートフォンの内部では何らかのアルゴリズムが働き、さまざまなものが存在する「景色」の中から人の顔を同定するための要素を見つけ出し、「ここに顔がある」と認識している。

「壁のシミが人の顔のように見える」といったことがあるように、処理の仕方は異なるでしょうが、私たちの脳にも似たような機能が備わっているわけですね。つまり、スマートフォンには私たちの脳と同じような「人の顔を検出する」という機能が備わっているわけですが、果たしてスマートフォンには私たちの顔が「見えている」のでしょうか。

「スマートフォンくらい高性能な機械であれば、『見えている』のではないか」と思う方もいるかもしれないので、もう一つ例を挙げましょう。旧式のラジオを開くと、中にはコンデンサやトランジスタなどが詰まっていることがわかります。簡単に言えばアンテナで電波を受け、信号を電気回路で処理し、スピーカーから音声を出力している。このとき、ラジオは自らが出力した音を「聞いている」でしょうか。

——ラジオが音を「聞いている」とは思えないですね。

渡邉:そうですよね。しかし客観的に見れば、私たちの脳とスマートフォンやラジオの間に決定的な差はありません。脳を頭から取り出して、薄くスライスして顕微鏡で見てみると、少しばかり複雑な電気回路に過ぎないんです。

渡邉:これが「意識」にまつわる最大のポイントであり、謎です。客観的に見れば、脳に意識が宿る理由なんて何一つ見当たりません。だけど、主観的には間違いなく意識が宿っている。私もあなたも、「見えている」し「聞こえている」し「考えている」のは間違いないはずですから。

「なぜ『少しばかり複雑な電気回路』に『意識』が宿るのか」。この主観と客観の大いなる矛盾こそが、意識が「現代科学における最後のフロンティア」たる所以です。そして、この問いを解きほぐしていけば、自然と「AIが意識を持っている可能性はあるけれど、その存在を確かめようがない」という言葉の意味が理解できると思います。ただし、AIに言及する前に、脳が意識を生み出す仕組みについて触れておかなければなりません。

意識の謎を紐解くヒントは「夢」にある

——私たちの脳に意識が宿る仕組みは、どの程度解明されているのでしょうか。

渡邉:現時点ではその謎はほとんど解明されていませんが、私は「神経アルゴリズム」、言い換えれば「脳のプログラム」が意識を生み出しているのではないかという仮説を立てています。

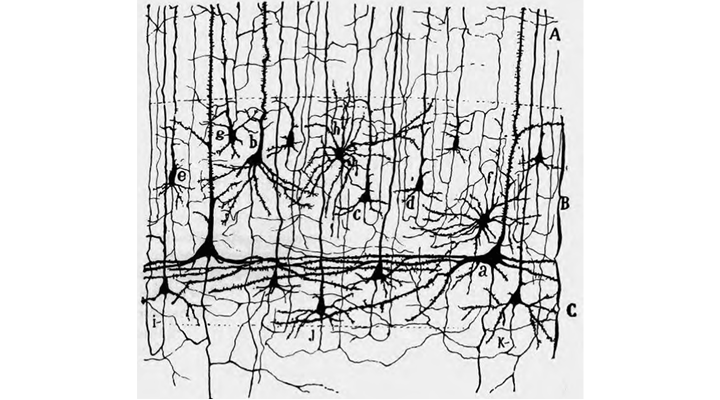

コンピュータを例に説明すると、コンピュータが処理する情報は、音声だろうが映像だろうが、メモリ上の0と1によって表されます。これは、脳にも同じことが言えます。意識が宿る場所は、大脳皮質(大脳の表面を覆う層)だということは多くの専門家の見解が一致しているわけですが、大脳皮質の情報表現形式は、どのような感覚モダリティ、すなわち各感覚器を通して脳に伝わり、特定の感覚を呼び起こす情報であっても一定です。つまり、大脳皮質が処理している情報は「0か1」でしかない。

ですが当然、私たちはさまざまな音を「聞き」、さまざまな形や色のものを「見ている」わけですね。では、大脳皮質は「0か1」しかない情報をいかにして処理することでさまざまな感覚を表現しているのか。答えは「場所」なんです。

大脳皮質には、さまざまな感覚に関する情報を処理する部分があります。視覚であれば「視覚野」ですし、聴覚であれば「聴覚野」ですね。視覚であれば、視界に入ったものの位置やその形状の違いは、視覚野のどの「場所」にある、どのニューロンを活動させるかによって表現されています。触覚や聴覚についても、基本的に仕組みは同じです。

——情報を「0か1」で表現するという脳の機能において、大脳皮質は「メモリ」だということですね。

渡邉:そう言えるでしょう。

一方、コンピュータにおいてそれらの情報を処理するプログラム(アプリケーション)は、音楽用のものと映像用のものではその目的から成り立ちまで、あらゆる面で異なります。脳においてこのプログラム(アプリケーション)に相当するのが、神経アルゴリズムです。

たとえば、視覚情報を処理する神経アルゴリズムは、網膜からの情報を読み込み、対象物を識別することが目的となります。もちろん、聴覚情報を処理する神経アルゴリズム、触覚情報を処理する神経アルゴリズムが存在し、それぞれ異なる目的と仕組みを持っているわけです。

このように、脳にはさまざまな神経アルゴリズムが存在するわけですが、そのうちの一つである「生成モデル」というものが、意識を生み出す源泉になっているのではないかと考えています。

——「生成モデル」とはどのようなものなのでしょうか。

渡邉:寝ているときに見る「夢」の世界を思い浮かべてください。そこは、脳がつくり出した仮想現実と呼べる世界で、私たちはその中を歩き回ったり、誰かと話したりできますよね。このような、現実と区別がつかなくなるほどの仮想世界をつくり出すためには、高度な神経アルゴリズムが必要となるはずです。

フィンランドの神経科学者であるアンティ・レボンスオは、「夢を生み出している神経アルゴリズムは、夢を生み出すためだけに発達したわけではない」と仮説を立てました。レボンスオいわく「私たちは、目を覚ましている間も脳の仮想現実を用いて世界を認識している」。つまり、「現実の夢を見ている」というわけです。これを、「意識の仮想現実メタファー」と言います。

そして、この脳の仮想現実を生み出している神経アルゴリズムこそが、「生成モデル」です。これは90年代前半に、川人と乾、また、Mumfordらによって提案された脳のモデルで、現在の生成AIの原型にもなっています。生成モデルが仮想現実を生成する方法の詳細はここでは省きますが、その生成プロセスはCGのレンダリング過程にたとえられることが多いですね。

「生成モデルの生成プロセスが働くと、意識が生じる」。それが、私が立てた仮説です。

——なぜ、生成プロセスが働くと意識が生じるのでしょう。

渡邉:それはもう「そうなっている」としか言いようがない。

科学はさまざまな自然則の上に成り立っています。たとえば、光速度不変の原理。「さまざまなものの速度は観測者の動きの速さに応じて変化するが、止まっている人から見ても、光速に近い速さで移動している人から見ても、光の速さは常に等しい」とする原理ですね。これはアインシュタインの特殊相対性理論がその礎とする自然則であり、後にイギリスの天文学者であるアーサー・エディントンによって証明されました。意識が神経活動に宿ってしまうのも相当変態的ですが、光の速さで進むと傍から見たときに時間が止まってしまうという光速度不変の原理も相当に変態的です。

ポイントは、自然則が証明された後に「なぜそうなっているのか」を問うても意味がないということ。後の物理学者たちは「この宇宙では、光の速さは一定である」という自然則を受け入れ、学問を発達させてきました。もちろん、この他にもさまざまな自然則が存在していて、それらはいずれも「そうなっている」としか言いようがないものなんです。

逆に言えば、ある事象を科学の対象として取り扱うためには、自然則が必要です。これまで、意識を取り扱う科学者たちは自然則を導入することなしに、意識の秘密を解明しようとしてきました。しかしだからこそ、これまで意識の謎を解明できなかった。

意識に関しても自然則の必要性を認め、これを導入することで初めて、意識を一般的な科学の枠組みに収めることができる。そして私は、「生成モデルの生成プロセスが働くと、意識が生じる」ことこそが、意識の自然則なのではないかと考えているわけです。

「哲学的ゾンビ」が示す、意識の存在を確かめることの困難さ

——意識の自然則の正しさを証明することで、意識の科学は前に進み始めるということですね。

渡邉:そういうことです。しかし、意識の自然則を証明するには多くの困難を伴います。

まず、生体脳、すなわち実際の脳に意識が宿ることは間違いないのですが、生体脳をつかって自然則を証明することはほぼ不可能です。自然則を証明するためにはさまざまな実験をしなければなりませんが、端的に言ってしまえば、生体脳をつかった実験では脳の機能全体を止めてしまう危険性がある。

ですから、人工物を使うしかないわけですが、現段階では確実に意識を持つといえる人工物は存在しません。であれば「人工的に意識を発生させる試み」を通して、意識の自然則を見極めるしかない。

ここで問題になるのは、「人工物に意識が宿ったことをどう確かめるか」です。

無論、簡単なことではありません。人工的な意識を確かめることが難しい理由は、「哲学的ゾンビ」の存在可能性です。哲学的ゾンビとは「見かけ上は私たちとまったく区別がつかないが、意識だけを持たない存在」のことを言います。

たとえば、ある科学者が「“意識が宿るロボット”を開発した」と言い出したとしましょう。そのロボットは、人間の言葉を交わしながら、日常生活を送っています。ホラー映画を見ると、心拍数が上がり、震え、じんわりと汗をかくといったように、まったく人間と同じ反応をする。しかし、意識を持つかどうかは確かめようがありません。このロボットに「あなたに意識はありますか?」と聞いて「はい」と答えたからといって、意識の存在を確認できたことにはなりませんから。

外形的には意識を持つ人間のような振る舞いができたとしても、哲学的ゾンビである可能性は否定できないんです。つまり、人工物の外部から客観的にそれを観察する方法では、意識の有無を確かめることはできません。

さらに言えば、このロボットの「内部」をどれだけ細かく調べたとしても、意識の存在は証明できません。これは、先ほど説明した「脳を頭から取り出して、薄くスライスして顕微鏡で見てみると、少しばかり複雑な電気回路に過ぎない」という話を思い出していただけると、理解しやすいかもしれません。同じように、「意識を持つ機械」の仕組みをどれだけ詳細に調べたところで、意識の有無を客観的に判断することはできないわけです。

では、どうしたらいいのか。「自分の意識をつかって、人工物に宿ったかもしれない意識を確認するしかない」というのが現時点での答えです。

「機械に意識は宿るのか」という問いに答えるための、唯一の方法

——意識を宿しているかもしれない機械と、人間の脳をつなぐということでしょうか。

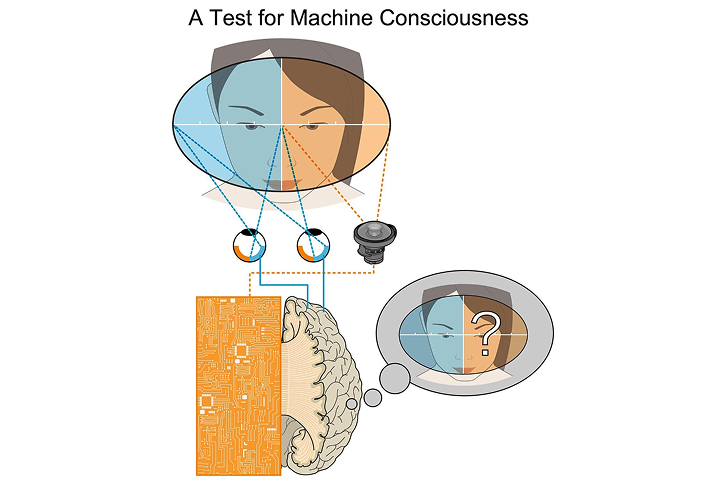

渡邉:そういうことになります。そこで、私が考案したのが「生体脳半球と機械脳半球の接続による『人工意識の主観テスト』」です。簡単に言ってしまえば、BMI(Brain Machine Interface)を介して生体脳と機械脳をつないだとき、その機械脳をとおして感覚意識体験が生じるかを確かめることで、機械脳に意識が宿ったかをテストすることになります。

渡邉:なぜ、このテストによって人工意識の有無を検証できるのか。ヒントは「分離脳」にあります。左脳と右脳は神経の束によってつながれていて、この束を切断して左脳と右脳を切り離すと、2つの意識が出現することがわかっています。こういった状態にある脳を「分離脳」と言います。

また、左脳と右脳がつながっている健常な脳でも、視覚に関しては左右の脳にそれぞれの意識が存在することが知られています。右脳が左視野の、左脳が右視野の情報を処理して「見ている」わけですね。しかし左脳と右脳が問題なく接続されている脳においては、二つの意識は存在しません。つまり、左脳の意識と右脳の意識は統合され、一つの「見える」という感覚、つまりは意識を生み出している。

もし、人間の右脳と人間の脳を模してつくった機械の左脳を接続し、機械脳が情報処理をしている側の視野、つまり右視野も「見えて」しまったとしたら、どんなことが言えると思いますか?

——機械脳の側にも意識が宿り、それが実際の脳である右脳の意識と統合されている、ということになる?

渡邉:その通りです。このテストは、多くの科学者や哲学者から「現時点では、人工物に宿る意識を確認する方法はこれしかない」と言われている方法です。さらに言えば、生体脳の機能を止めることなく、機械の意識を確かめられるはず。

これを実現することができれば、意識の自然則を確認するためのプラットフォームが完成したことになります。すなわち、意識が科学の俎上に乗り、意識を生じさせる仕組みの特定に大きく近づくことになるのです。

——現段階では、まだ実現できていないのでしょうか。

渡邉:残念ながら。このテストを実現するためには、BMIと機械脳を開発しなければならず、そのためにはざっと300億円ほどの資金が必要です。300億円ほどの資金があれば、10年後にはこのテストを実現できると見積もっています。

逆に言えば、資金さえあれば、有史以来さまざまな哲学者や科学者たちが頭を悩ませ、探求してきた意識の秘密を解き明かせるところまで来ているのです。

——人工物に宿る意識の有無を確かめる唯一の方法を実現する道筋は立っているけれど、まだ実現できていない。だからこそ、「(AIが)意識を持っている可能性はあるけれど、その存在を確かめようがない」のですね。

渡邉:はい。「生成モデルの生成プロセスが、意識の源泉である」という私の仮説が正しければ、まさに生成モデルを参考につくられたAIに意識が宿り、生成した画像や映像を「見ている」可能性はあると思っています。ただし、それを確かめる方法がないのが現状です。

さらに言えば、BMIが完成し、機械脳をつなぐようにAIと生体脳をつなげるようになったとしても、おそらく現状のAI(人工神経回路網)の意識の有無は確かめられないと思います。というのも、現在一般的に流通しているAIの多くは、実際の脳が持つ神経回路網とその仕組みが大きく異なります。

現在主流の人工神経回路網は「離散時間-連続出力」なんです。簡単に言うと、人工神経回路網のすべてのニューロンが同じタイミングで、異なる強度、たとえば0.1とか2.5とか5といった異なる出力値の電気スパイクを発しています。一方、生体脳の神経回路網は「連続時間-離散出力」です。つまり、電気スパイクの出力値は「0か1」しかないけれど、各ニューロンが任意のタイミングで出力しています。

仕組みが異なる以上、現状のAIと脳をつないだとしても、AIの意識の有無は確認できないのではないかと思っています。

——では、生体脳と同じ仕組みを持つAIであれば、意識の有無を確認できるのでしょうか。

渡邉:そうですね。脳と同じ仕組みで動くスパイキングニューラルネットワークの研究は進んでいますが、従来型の人工神経回路網に比べると非常に扱いづらいので、なかなか性能が上がっていないのが現状です。

意識の謎を解明した先には、「不老不死」が待っている

——やがて意識の仕組みが解明され、意図的にAIに意識を組み込めるようになったとき、どのようなことが起こるのでしょうか。

渡邉:何も起こらないというか、少なくともAIの性能には影響がないと思っています。中には「AIが意識を持ったとき、性能が飛躍的に向上する」と言う人もいますが、その人は「意識」をまるで理解していないか、ここまで私たちが話してきた「意識」とは異なる定義をしている可能性が高い。

というのも、「グローバル・ワークスペース理論」と呼ばれる、意識のもう一つの定義があります。この理論では、人の脳は視覚や聴覚など、特定の機能に特化したいくつものモジュールから構成されており、意識とは「さまざまなモジュール間で情報を橋渡しする機能を担っているもの」と定義されています。

この定義を採用して、意識を研究している人もいますし、AIにこの意味での「意識」を実装するための取り組みを進めている人もいます。これは定義の問題なので、グローバル・ワークスペース理論が間違っているわけではありません。AIに「さまざまなモジュール間で情報を橋渡しする機能」を持たせれば、性能は向上すると思いますし、それは十分可能でしょう。

ですが、AIに「そのものになってこそ味わえる感覚」としての意識を実装できたとしても、性能自体は変わらないはずです。もし、「AIに『そのものになってこそ味わえる感覚』を実装できれば、飛躍的に性能が向上するのは間違いない」と言っている人がいれば、疑った方がいいかもしれませんね。もちろん、あくまでも仮説の域を出ませんが「(「そのものになってこそ味わえる感覚」という意味での)意識に機能はない」というのが私の立場です。

——では、渡邉さんが「意識」の謎の解明に挑む理由は何なのでしょうか。

渡邉:第一の理由は、科学者として純粋に、そして素朴に、人類の難問に答えたいということ。

副次的にあげられるのは「不老不死」の実現です。先ほど、生体脳と機械脳をつなぐ仕組みの説明をしました。この仕組みの目的は、「機械に意識が宿っているかどうか」を確かめるためですが、それを確認するためには、機械に宿っていると考えられる意識が人の意識と統合される必要があります。

逆に言うと、この仕組みが完成すれば、人間の意識を機械脳にアップロードすることも可能になるわけです。ここまで来れば、不老不死までもう少し。あとは記憶さえ機械に転送することができれば、デジタルな不老不死が実現できます。

私の左脳と機械でできた右脳をつないで意識を一体化し、記憶も共有することができれば、いつか私の脳が死を迎えたとしても、私の意識と記憶はシームレスに機械脳へと移行し、私は私のまま生き続けることができるわけです。

——先ほど、資金さえあれば10年後には機械脳とBMIを完成させられるというお話がありました。理論的には近い将来、私たちがデジタルの世界で生き続ける未来が実現できるということでしょうか。

渡邉:そういうことです。もしこの領域に興味がある方がおられたら、2018年に私が創業し、現在も技術顧問を務めるスタートアップ・株式会社MinD in a Deviceにも注目いただければ嬉しいですね。この会社では、さまざまな顧客の業務効率化や自動化を実現するAIなどの開発を手掛けながら、将来的には意識のアップロードに挑みたいと思っています。

そもそも、この研究を始めた動機自体が「死にたくないから」でした。まだまだ先は長いですが、私の目の黒いうちに意識の謎を解き明かし、この肉体を離れても生き続けたいと思っています。

取材・執筆:鷲尾諒太郎

編集:光松瞳

撮影:赤松洋太

関連記事

生成AIは「意味」を理解しているのか?「ノリ」で喋れるLLMに、決定的に欠けているものとは

生成AIは私たちの「つくる」をいかに変えるのか——AIを活用する小説家・葦沢かもめが考える、「創造」の未来

人間の脳細胞を電極の上に置いてつくった人工知能。日本語の音声認識を実現【研究紹介】

人気記事