最新記事公開時にプッシュ通知します

アジャイルの基本「動くものを速く届ける」を愚直に守る。それを実現するための開発プロセスの工夫とは【UPSIDER VPoP 森大祐】

2024年11月6日

法人向けクレジットカード「UPSIDER」をはじめとする金融サービスを提供する、株式会社UPSIDER。メインプロダクト「UPSIDERカード」と、AIが稟議や重要書類の回収をサポートする「UPSIDER Coworker」を、約80人のエンジニア、デザイナー、プロダクトマネージャー、等の職種の混成チームでプロダクト開発と運営をしています。

プロダクト開発組織内には、カスタマーサポートやBPO部隊も含まれていて、サービス提供も含めた包括的な取り組みができるようになっているそう。そしてこの組織では、最低でも月に2回以上、新機能や新規プロダクトをリリースしています。

同社のプロダクト開発を牽引するのは、VPoPの森大祐さん。2つの開発チームのPdMも兼務しています。PdMとしての森さんは、アジャイルの基本である「短期間で、動くものを出すこと」に忠実であり続けるために、開発チームが自分たちで意思決定し、自走しやすい環境をつくることに注力しているとのこと。

「短時間で動くものを出し、顧客を驚かせること」を追求するために、できるだけ開発チームが自分たちで意思決定し、自走しやすく、顧客への価値提供が最速化される環境となるように工夫していった様子を、詳しく伺いました。

- スピードを重視する機能と、そうでない機能を切り分ける

- 短期間で動くものを出すには「開発チームの自走」が不可欠

- プロダクトアウトの姿勢を貫くことが、競争優位性に直結する

- トレンドには乗っても、流行に振り回されない。「今一番驚かれる体験」を目指す

スピードを重視する機能と、そうでない機能を切り分ける

――今日はよろしくお願いします。森さんのnoteには「プロダクトアウトで、新しい価値を高速で届け続ける」とありました。新機能の開発は、具体的にどのような組織で、どのように進めているんですか?

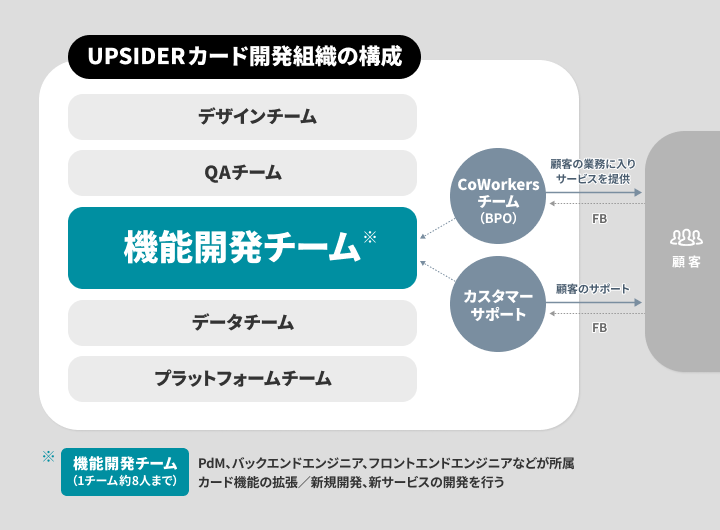

森:まずメインプロダクトとなる「UPSIDERカード」関連の開発組織は、プロダクトの機能をざっくり6つに分け、それに応じてチームも分けていて、1チームには8人までを目安に組成しています。それに加えて、デザインチームやQAチーム等の組織横断のチームがある構成の組織となっています。

組織として特徴的なのは、プロダクト組織の中に、カスタマーサポートとCoworkersというBPOのチームが所属していることです。自分たちで開発したプロダクトをCoworkersが直接顧客の業務に入り込んで提供し、そのサポートも自分たちの組織内で行っています。BtoBのプロダクトではありますが、顧客の課題を常に見通せる状態をキープしつつ、プロダクトの改善サイクルを組織内でドッグフーディング的に回すことが可能になっています。

森:私はVPoPとして、この「UPSIDERカード」と、AIで現場と管理部門の業務を支援する「UPSIDER Coworker」という、合計2つのプロダクトの責任者を務めています。また、6つの機能開発チームのうち、UPSIDERカードの決済部分以外を担う2チームについては、私がPdMを務めています。

基本的には各プロダクト開発チームのPdMにロードマップの策定や開発項目に関する意思決定は任せつつ、確認事項がある場合は私から相談するようにしています。また大きめの新機能をつくる場合は私が発案者となることが多いです。

新機能開発が始まる際、まずは「今つくりたいこの機能はリリースまでのスピードを重視してつくるべきものか、そうでないか」を見極めます。スピードを重視した新機能開発の場合、たとえば機能全体を完成させるのに3カ月かかる場合でも、2週間ごとに顧客に使ってもらえる形でリリースができるように工夫をして機能の開発優先度を細かく分解しています。この2週間でどこまでつくれるのか、その結果、どんな顧客体験を届けられそうかは、毎朝のデイリーミーティングで開発チームとすり合わせています。

――「スピードを重視してつくるべき機能か、そうでないか」は、どのように見極めているのですか?

森:「スピード重視でつくる」と決めているのは、顧客に新しい価値や体験を届けることを目的とした機能です。例えば、「UPSIDER Coworker」のような、AIなど新しい技術を駆使して顧客をサポートすることをコンセプトとしたプロダクトにおいては、プロダクトアウトで他にない課題解決の方法を顧客に提案できる機能を、どこよりも早く出すことが、競争優位性に直結します。

逆に、「UPSIDERカード」の開発では、顧客の大切な資産を扱うプロダクトであるため、高い安全性が求められます。この場合は、何よりもセキュアなシステムで、顧客の大切な資産を守れることを優先しています。

短期間で動くものを出すには「開発チームの自走」が不可欠

――森さんがPdMとして、スピード重視で新機能を開発する際、どのように進めているのでしょうか?

森:たとえば、開発に3カ月程度かかる新機能をつくる場合は、まずは私が「この3カ月をかけてどういう顧客体験を実現したいか(ユーザーストーリーや機能イメージのモックアップ)」「将来的な展望」「今回はやらないこと」などをドキュメントにまとめて開発チームに共有します。

このドキュメントには、具体的にどのような技術を使って、どんなUIでつくるのかといった詳細な要件は含まれていません。これらは私が中心となって決めるのではなく、各開発チームのリーダーを中心に、エンジニアやデザイナーが相談しながら、時には私ともすり合わせながら形にしていきます。

――UIなど「どのようにつくるのか」について、森さんから依頼するのではなく、チームで決めてもらうようにしているのはなぜでしょうか?

森:チームメンバーを信頼しているから、というのもありますが、動くものを速く出し、アウトカムにつなげるために、私のレビューや意思決定がボトルネックとなってしまうようなプロセスにしたくないからです。

私の役割は、プロダクト全体のビジョンや顧客の課題、プロダクトとして顧客に提供したい価値を示して、各チームに理解してもらうところまで。機能の要件定義から、開発ロードマップの作成や更新、実際の開発まで完全に各チームに任せています。

リリース時のアウトプットのブレを極力減らすために、ユーザーストーリーから機能としてどう具体化するかは、モックアップなどを見ながら私と開発チームで議論してから、開発を開始しています。

そして、開発の過程で、PdMである私が行うチェックは、最低限にとどめています。例えば、こっそり開発環境で開発中の機能をチェックしたり、開発イテレーションの終わりに開発チームの成果物をデモとして見させてもらって機能確認をするなど。私がきっちりレビューして合格をもらわなければリリースしてはいけないというようなルールにはしていません。

致命的な課題が発生していない限りは、各チームでコードレビューや品質保証のプロセスが完了したらリリースできるようなルールで開発を行なっています。

――どうしてそのようなやり方で、速度を重視してリリースしているのですか?

森:もし自分のレビューの目的が、30点のものを80点にするためのものなら、する必要はあります。でも、「できあがった機能のレビュー」って、80点を95点にするためのレビューになってしまいがちだと思うんです。

そのまま出してもある程度は顧客の役に立ったはずの機能にレビューを課した結果、さらにもう1つ機能を開発することになったり、ともすればつくり直しになったりする場合もある。そうして必要以上に時間をかけた結果、顧客が「その機能はもう欲しくない」「こちらでなんとかオペレーションを構築できたので、もう困っていない」とニーズがなくなってしまう、といった結果になりかねない。これでは、顧客の業務を圧倒的に便利にする、びっくりするようなアウトカムを生み出すことなど到底できません。

どうしても80点→95点のレビューにこだわってしまうという場合は、プロダクトマネージャーが慎重になりすぎていないかと思い返してもらえると良いかもしれません。そもそも私自身も、顧客にとっての「100点」を定義できる人間ではないと思っていますし、そんなことは世の中の誰もができるわけがないはず。

だったらできるだけ早くリリースして、次につなげるためのフィードバックを得たほうが、より早く80点を100点に近づけていけるでしょう。

――森さんはプロダクトの責任者として、不安になったりしませんか?

森:いえ、ならないですね。開発を2週間ごとに短く区切った上で、毎朝ミーティングで進捗を確認しているから、私の想定と、開発チームのアウトプットが大きくずれることはほぼないです。

2週間で完了できる小さな単位に区切っているからこそ、開発チームが迷ってしまう箇所は多くなりにくい。それでも迷う箇所、相談したい箇所があれば、毎朝のミーティングで確認し、すり合わせられます。こまめにリリースする前提で、毎朝コミュニケーションを取っているからこそ、リリースのたびにむしろ開発チームと目線が合いやすくなって、不安は減っているように感じます。

機能の開発に時間がかかるほど、コストをかけたぶんだけ失敗が怖くなり、「あれ、どうなってるかな」と聞きたくなったり、細かいことに口出ししたくなったりします。しかしリリースの速度を重視することで、そういった気持ちにもなりにくくなっているように思います。

――こうして各チームが自走していくとなると、開発チームのリーダーのスキルの高さも求められそうです。

森:そうですね。UPSIDERの開発チームリーダーは幅広い視野のもと、自分たちのやるべきことを理解していますし、わからないことは素直に質問してくれて、自主性高く開発を進めてくれています。

だからこそ、更なるスケールのための「リーダーの育成」が課題の1つです。今は組織が急拡大している状況なので、現リーダー陣のような視座やマインド、スキルを、どうすれば次世代が身につけていけるのか、試行錯誤しながら取り組んでいるところです。

プロダクトアウトの姿勢を貫くことが、競争優位性に直結する

――森さんが「動くものを速く届けること」に強くこだわっているのは、なぜでしょうか?

森:私がVPoPとして、またPdMとして最も大切にしている「プロダクトアウトにこだわり続けること」「トレンドに乗ること」の2つを両立するためです。

まず、前者の「プロダクトアウト」について。これは、プロダクトの最終責任者として絶対に忘れてはならない姿勢の1つだと考えています。なぜなら、プロダクトマネージャーなどの責任者がこの姿勢を失ってしまうと、開発が「一手遅れてしまう」からです。

私は、プロダクトアウトを「顧客から明確に言及される前に、顧客が本当に求めているものを提供すること」だと定義しています。普段寄せられる顧客の声から「本当に必要なのはこういう機能なのではないか」と推測し、仮説を立て、それをもとに機能を開発するので、顧客自身が気づいていない「こういうのが欲しかった!」をいち早く掴むことができます。これが競争優位性となり、プロダクトが事業成長を牽引する形になります。

それが顧客から「これが欲しい」と言われたとおりに機能開発をする場合、顧客の要望を詳細までヒアリングするところから始まるので、最終的なリリースまでにはかなりの時間を要します。この「一手」のビハインドは、「1ヶ月」や「半年」など、競争優位性を確保し維持するためにクリティカルな遅れにつながる可能性があります。

仮に、プロダクトアウトで仮説を立てて新しい機能を開発しても、そう毎回確実に当たるわけではありません。常に仮説を立て、開発し、マーケットのフィードバックをもらうというサイクルを高速で回して、仮説が当たる確率を高めなくてはなりません。

だから、プロダクトアウトで価値を届けるために、「動くものを速く届けること」が必要不可欠なのです。

――一方で、顧客の要望を反映することが必要な場面もあると思います。その中でプロダクトアウトの姿勢を維持するのはかなり難しそうですが…。

森:どちらのアプローチを重視するかは、プロダクトのフェーズによって変わります。一般的に初期フェーズであればあるほど、こちらの仮説をもとに顧客に提案し続けなければ本当のニーズが見えてこないので、プロダクトアウトの姿勢が重要です。

当社が展開している「UPSIDERカード」と「UPSIDER Coworker」という2つのプロダクトを例にすると、前者の「UPSIDERカード」はある程度グロースしているので、顧客の要望をもとにした機能改善にも注力しています。

一方「UPSIDER Coworker」は、顧客数は増えているものの、まだまだ機能が少ない状況です。より広くユーザーに価値を感じてもらえるプロダクトにしていくために、いまはプロダクトアウトで仮説検証しながら拡張していくフェーズだと捉えています。

――高速にリリースし続けることと、セキュリティとの両立はどのように考えていますか?

森:当たり前ですが、安全なサービスの提供は、これからも当社の最優先事項であり続けます。高い安全性の担保とセキュリティへの対策は「徹底的にやる」と決めています。

例えばセキュリティ対策のために、リリースまでのフローが増えることもあります。社員に一定のストレスをかける部分もありますが、それでも必要な措置であれば安全性を優先します。

セキュアな状態をつくったのちに、開発プロセスにおいて担保するべきものとそれに対応する手段を明確にしていく。その後、効率化できる部分を効率化していけば、高いセキュリティを保ちつつも開発スピードを上げることができると思います。

トレンドには乗っても、流行に振り回されない。「今一番驚かれる体験」を目指す

――プロダクト開発においてもう1つ大切にしているという「トレンドに乗ること」について、詳しく教えてください。

森:トレンドに乗る、と言うと軽薄に聞こえるかもしれませんが、私が大切にしているのは「注目を集めるために流行り廃りをひたすら追いかけること」ではありません。

トレンドとはつまり「今の世の中の関心ごと」。これを参考にすることで「今まさに、最も便利で驚くべき体験」を届けるヒントを得られる、と考えています。

例えば、現場と管理部門の業務をAIがサポートするというコンセプトの「UPSIDER Coworker」には、SlackでUPSIDERにメンションして領収書の画像を送ると、OCRで読み込み、以降全ての後処理をしてくれる機能があります。

森:UPSIDERのWebアプリにログインせずとも、Slackで完結できる仕様にしたのは、まさにトレンドを意識したためです。アフターコロナではチャットアプリ上で仕事をするのが当たり前になったので、Slackだけで全ての作業が完結するのが最高の顧客体験だと考えました。

これがもし、Web専用画面にデータをアップロードするようなやり方で実現された場合、同じ機能を提供していたとしても、市場や顧客に与えるインパクトはかなり異なったと思います。

――世の中のトレンドを反映することは、プロダクトにとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

森:こうして世の中の関心ごとに合わせた機能を素早くリリースできれば、多くの人を驚かせ、興味や関心を集めることができます。注目が集まるとはつまり、知られる・使ってみたいと思われるためのチャンスを得られる、ということです。そして実際に体験してもらい、びっくりしてもらえたら、使い続けたいな、今後楽しみだなといった期待感を抱いていただけるはず。より多くの方に、より長くプロダクトを使ってもらえるようになるために、トレンドに乗った機能を素早く届けることは非常に重要なのです。

「UPSIDER Coworker」で新しい価値や驚きを届けることが、メインプロダクトである「UPSIDERカード」に興味を持ってもらうきっかけになる。我々がつくる体験を、もっと多くの方々に届けていきたいですね。

取材:石川 香苗子

執筆:一本 麻衣

編集:光松 瞳、王 雨舟

撮影:赤松 洋太

関連記事

「いらない機能はさっさと消したい」負債解消の初手「消す」を組織全員で実践する方法【Sansan西場正浩】

実は相性が悪い「開発生産性」と「アジャイル」。うまくいかない開発を好転させるためにPMがやるべきこととは【ryuzee|吉羽龍太郎】

そのコードはユーザーに価値を届けているか?少数精鋭で生産性の高い開発組織を目指す10Xの挑戦

人気記事