最新記事公開時にプッシュ通知します

エンジニアとデザイナーは、分かり合えないのか?——技術と創造性が出会い、イノベーションを生み出すために

2024年8月7日

東京工業大学 環境・社会理工学院 テックリプログラムプロジェクトマネージャー

井上 あきの

東京工業大学理工学研究科情報科学専攻修了。パナソニックでエンジニアとしてさまざまなオープンイノベーションプロジェクトに携わった後、Panasonic R&D Center Singapore社長、Panasonic Laboratory Tokyo所長などを歴任。その後、共創ラボにて約4年間、多様性チームでデザイン思考、未来洞察、システム思考などのクリエイティブな手法を取り込んだイノベーションプロセスモデルの研究と実践に取り組んだ。現在は、東京工業大学、一橋大学、多摩美術大学が展開する「Technology Creatives Program」のプロジェクトマネージャーを務める。

社会を変えるイノベーションを生み出す要素として、「技術(テクノロジー)」と「創造性(クリエイティビティ)」は欠かせないものでしょう。

しかし、この両者の間に「壁」を感じている方も多いのではないでしょうか。こと大企業においてはテクノロジーの開発・応用を担うエンジニア組織と、クリエイティブの力で事業に貢献するデザイナー組織は分断され、相互的な不理解がシナジーの創出を阻んでいる場面は少なくありません。

本記事でお話をうかがった井上あきのさんは、パナソニックの開発現場でエンジニア、開発組織マネージャー、研究開発責任者を歴任し、現在は東京工業大学、一橋大学、多摩美術大学が展開する「Technology Creatives Program(以下、テックリ)」のプロジェクトマネージャーを務めています。

そんな井上さんは、開発現場でともに働くデザイナーの「0から1」を生み出す力に触発され、パナソニック退職後は大学のデザインコースに通い直したと話してくれました。彼女といっしょに、エンジニア組織とデザイナー組織の間にある壁を乗り越える方法を考えます。

- 原点にあるのは、「デザイナーとわかり合えなかった経験」

- 日本の大企業に「デザイン思考」が根付きにくいのは、「しっかりしている」から?

- 身をもって感じた、「エンジニアがデザインを学ぶ意味」

- いつの間にかはまってしまった「『枠』を外すこと」が、イノベーションにつながる

- 「心地よさを捨てること」から、創造が生まれる

原点にあるのは、「デザイナーとわかり合えなかった経験」

——テックリは“テクノロジー使い(エンジニア)とクリエイター(デザイナー)が出会い、化学反応を起こすこと”を掲げています。井上さんは立ち上げ時からこのプログラムに参加されているとうかがっていますが、参画の背景にはどのようなご経験があるのでしょうか。

井上:私は東京工業大学の大学院を出たあと、松下電器産業(現パナソニック)に入社しました。エンジニアとして働き始め、その後プレイングマネージャー、そしてマネージャーと役割が変わっていったのですが、エンジニアとしての経験の半分は携帯電話の開発プロジェクトに携わってきました。

当時はいわゆるガラケーの時代。当初はさまざまな機能で他社製品との差別化ができていたのですが、次第にさまざまな機能がコモディティ化し、色や形、あるいは触り心地、操作性が差別化するための重要なポイントになっていきました。そのため、商品企画のフェーズからデザイナーに入ってもらうことが多くなっていったんです。

——当時からエンジニアとして、デザイナーと協働することが多かったわけですね。

井上:はい。ただし「協働」とは言っても、当時デザイナーは「エンジニアのアシスタント」のような立ち位置でした。開発した技術をベースに「どういったものをつくるか」を考えるのはエンジニアで、デザイナーはエンジニアが思い描く製品を絵に描いたり、形にしたり。当時はそのような役割分担にあまり疑問を持っていませんでした。

——「そういうものだ」と。

井上:ええ。ただ、デザイナーが持つ「アイデアを形にする」スキルが大変印象的だったんですよね。私たちが考えた製品のアイデアが気付けば形になっていることに、とても驚いた覚えがあります。

とはいえ、うまく協働できていたかというと、そうではなかったと思います。やはり噛み合わないところはありましたし、半分喧嘩をしながら納期には何とか間に合わせる、といった感じでした。「お互いにリスペクトし合って仕事を進める」という状態ではなく、それぞれが「こっちにはこっちの事情があるんだ」と主張し合い、コミュニケーションが円滑にできなくてもとにかく結果を出す。そんな状態でした。

エンジニアもデザイナーも、大事にしていることや譲れないものはあって当然ですし、それが対立する場合もあると思うんです。しかし、今振り返ってみると、当時は相手が「なぜそれを大事にしているのか」を知ろうとしていなかったようにも思います。とにかくアウトプットをするのが優先で、対話する時間を設けられていなかった。間を取り持つファシリテーターのような存在もいなかったので、なかなか難しい状況でした。

日本の大企業に「デザイン思考」が根付きにくいのは、「しっかりしている」から?

——なかなか「デザイン」と「エンジニアリング」のシナジーを生み出せていなかったわけですね。

井上:そうですね。組織が大きくなると、「○○部」といったように専門組織が形成されます。特定の職能を持った集団の中では独自の価値観ができ、時として部門内で使われる「言葉」も変わってくる。その結果として、部門を超えた協働が難しくなってしまうんです。

そのなかでも、とくにデザイナーが持つ価値観や言葉は、なかなか理解してもらいづらい状況があると思っています。一般的な事業会社の場合、組織全体に占めるデザイナーの割合はかなり低いですからね。会社全体にクリエイティブの価値が浸透し、各プロジェクトを率いる立場にある人が、デザイナーが持つ力を深く理解した上でそれを生かせる人であれば、状況は変わるかもしれませんが、まだまだそういった組織は多くないと思っています。

——今も、井上さんが現場にいた頃から状況はあまり変わっていないのでしょうか?

井上:もちろん、当時と比べると世の中全体としてクリエイティブが持つ力は認知されるようになったと思いますし、その力を事業推進にうまく生かしている会社も増えてきました。しかし、日本企業全体としては、あまり大きく変わっていない気がしています。

欧米、特にシリコンバレーを中心としたアメリカの企業に目を向けると、1990年代頃からデザイナーやクリエイターがその業務の中で用いる認知・思考のプロセスをさまざまな課題解決に活用する「デザイン思考」が注目されるようになりました。2000年代にはデザイン思考を経営・事業推進に生かす企業が増加し、少し遅れて日本のビジネス界でもその活用が試みられるようになりましたが、まだまだ浸透していないように感じます。

——浸透しづらい理由はなんでしょうか?

井上:さまざまな理由があると思いますが、日本の大企業が誇る「強み」が、とくに影響していると思います。かつて、日本企業は生み出すプロダクトの「正確性」や「精巧さ」、あるいは生産プロセスの「安定性」によって、大きな成功を収めました。簡単に言うと、すべてにおいて「しっかりしていること」が強みになっていたわけですね。

「しっかりと計画を立て、その計画に則って、設計通りのしっかりとした製品をつくる」。もちろんそれはそれで素晴らしいことではあるのですが、そういったプロセスの中には「創造力」はなかなか入り込めない。

やはり、創造力は「余白」の中でこそ生きるものだと思うんです。失敗やイレギュラーが許容される環境でなければ、クリエイティビティは発揮されづらい。日本企業には正確性や計画性、あるいは「しっかりやること」が重視される風土が根付いているからこそ、デザイン思考のようなクリエイティブな思考プロセスが浸透しづらいのではないでしょうか。

ちなみに、テックリの参加者のほとんどは、いわゆる日本の大企業に務めている方々です。そんなみなさんに最初に伝えているのは「『落とし所』なんて考えなくてもいい」ということなんです。日本企業で育ったみなさんは、どうしても「いついつまでにアウトプットには、こういったマイルストーンを設けて、最終的にはこういった落とし所になるだろうな」と考えてしまう。もちろんそれはそれで大事なことなのですが、そういった計画や逆算は、ときにクリエイティビティの発揮を阻害してしまうことになってしまいますからね。

身をもって感じた、「エンジニアがデザインを学ぶ意味」

——エンジニアとして働いていた井上さん自身、デザインそのものやデザイン思考の重要性を感じる局面があったのでしょうか?

井上:自分のなかで最も強く意識したのは、2016年に「Panasonic Laboratory Tokyo(PLT)」を立ち上げたときでした。PLTは社内外の知見を取り込みながら研究開発を進めるオープン型のR&D拠点で、施設を立ち上げる際、プロジェクトチームに社内外のデザイナーを招き、ワークプレイスのデザインから活動内容まですべてゼロから設計しました。その際、デザイナーが持つ「『無』から『有』を生み出す力」の重要性を改めて実感したんです。

私たちエンジニアは、基本的に「積み上げ」でモノをつくっていきます。ロジカルに物事を捉え、1を10に、10を100にしていくことが求められるわけですね。少なくとも私の場合、「0」から「1」を生み出すことを求められる局面はほとんどなく、そのやり方も知らなかった。そこで、プロジェクトを共にしたデザイナーが、次々と「1」を生み出すのを目の当たりにして、すごく興味を持ったんですよね。

デザイナーがどのようなトレーニングを受けてその力をつけているのかが気になって、パナソニックでの仕事が一段落した後、京都芸術大学のデザインコースに編入学し、通信制の3年生としてグラフィックデザインを学ぶことにしました。

井上:先ほども触れたように、私はかつて東工大の理工学研究科で学んでいたのですが、そのときとは求められることがまったく違ったんですよね。理工学研究科で学んでいた情報科学は、ロジックの世界だったのですが、デザインを学ぶ中で求められたのは、やや抽象的な言い方にはなりますが「いかに視点を尖らせるか」ということでした。

そのとき、なんと言うんでしょうね……脳の中のこれまで使っていなかった部分が刺激され、その部分がむくむくと起き上がるような感覚があったんです。自分のOSがアップデートされたような、そんな感覚がありました。

エンジニアがエンジニアリングを学ぶことはもちろん重要なのですが、デザインを学ぶことによって、物事を違う角度から捉えられることを実感しました。そして、デザイナーとの協働がうまくいかなかった経験を思い返して、エンジニアがデザインを、デザイナーがエンジニアリングを学ぶことが、よりよい協働につながるのではないかと思ったんです。

そして、それが大きなイノベーションを生み出す一つのきっかけになるのではないかと。

いつの間にかはまってしまった「『枠』を外すこと」が、イノベーションにつながる

——その思いが、テックリに参画につながっているのでしょうか?

井上:はい。テックリのベースには、東工大が実施していた「エンジニアリングデザインプロジェクト(EDP)」があります。東工大と美大の学生たち、そして社会人が混成チームをつくり、パートナー企業から提供されたテーマに挑むのですが、私はパナソニック時代、テーマを提供する立場としてこのプロジェクトに参加したことがあったんです。

ですから、「EDPをベースとして、東工大、一橋大学、多摩美術大学が新たなプロジェクトを立ち上げるので、力を貸してくれないか」と打診されたとき、デザインを学んだ経験も相まって、とても意義深いプロジェクトになると思いました。

——現在はどのような役割を務めているのでしょうか?

井上:プロジェクトマネージャーを担当しています。テックリは東工大のEDPだけではなく、多摩美大、一橋大がそれぞれに推進していた取り組みを組み合わせてカリキュラムをつくっているので、参加者のみなさんによりよい体験を提供するために、各大学の先生方の意向もお聞きしながら、プログラム全体を設計しているんです。

あとは、コミュニティを盛り上げることも私の役割の一つですね。プログラムは約8ヶ月間にわたって開催されますが、その間に参加者同士のつながりをつくり、修了後、それぞれが働く企業に戻った後も、一つのコミュニティとして活用してもらいたいと思っています。

——どのような方々が参加しているのでしょうか?

井上:参加者の6〜7割が、企業に務めている若手エンジニアです。3〜4割がデザイナーということになりますが、企業にお勤めの方もいれば、中にはフリーランスとして活躍している方もいますね。

——カリキュラムの特徴を教えてください。

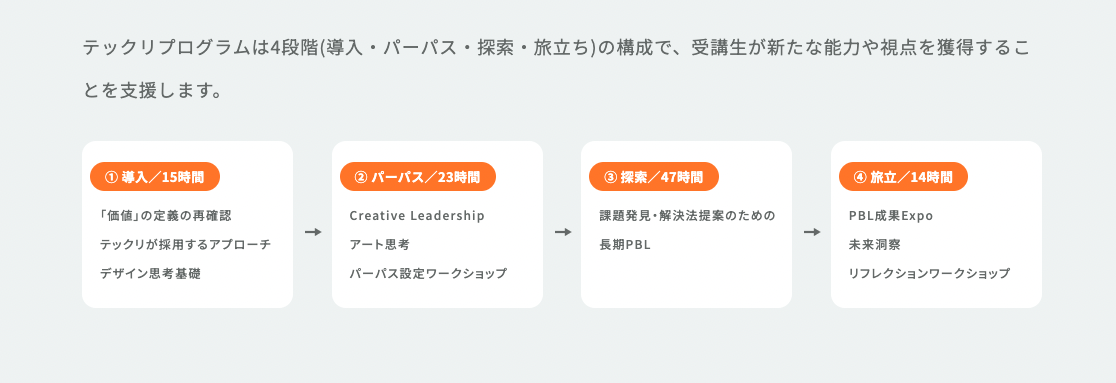

井上:テックリのカリキュラムは、「導入」「パーパス」「探求」「旅立ち」の4段階に分かれています。デザイン思考やアート思考を学んだ後、プロジェクト・ベースド・ラーニングを通じて、社会的な課題とその解決法を探求していただきます。

井上:中でも特徴的なのは、「パーパス」のフェーズですね。一般的に、デザイン思考などを活用して課題解決に挑む場合、まずは課題を抱えていると想定される方々に会いに行き、その声を聞くことからスタートします。しかし、テックリでは「自らに向き合ってもらうこと」から始めます。

私たちは組織の一員として働くうち、知らず知らずのうちに「組織の論理」や「会社や所属部署の価値観」に染まってしまっていることが少なくありません。まずは、そのことを自覚し、その上で「個人」としてさまざまな課題に向き合ってもらいたいと思っているんです。それぞれの軸、言い換えると「そもそも、自分は何を成し遂げるためにエンジニア(デザイナー)をやっているのか」を引き出すのが「パーパス」というフェーズで、そこに向き合ってもらってから実践に挑んでいただいています。

みなさんの様子を見ていて感じるのは、「どうせ受け入れてもらえないから」と、会社では自らの思いを口にしてこなかった人が多いということ。「テックリでその思いを口にしてみると、たくさん人から賛同を得たり、応援してもらえたりして驚いたという人は少なくないんです。大きな課題を解決するためのアクションは、そういった経験をきっかけに始まるのではないでしょうか。

「心地よさを捨てること」から、創造が生まれる

——「やりたいと思っていることはあるけれど、アクションができていない」、あるいは「0→1にチャレンジしたいが、なかなか機会がない」と悩んでいる方に対して、アドバイスがあればお聞かせください。

井上:テックリの修了生たちを送り出すとき、先生方はいつも「会社内に仲間を見つけ、小さくてもいいから『場所』をつくってください」と伝えています。既存の組織の中で新たなチャレンジができないのであれば、まずは少人数でもいいので仲間を募り、さまざまなことを試してみる「場所」をつくる。

そこで仲間といろんなチャレンジをしているうちに、きっと同じような思いを持つ仲間がさらに集まってくるはずです。すると、次第に大きなチャレンジができるようになると思います。あとは、「そのチャレンジをやめないこと」が重要ですね。

——とはいえ、かつての井上さんご自身がそうであったように「0→1」にチャレンジしたいとは思いつつ、その方法がわからないという方も少なくないと思います。自らの創造性を発揮し、0から1にジャンプする力を身につけるためには、どんなことから始めたらよいと思いますか?

井上:「エンジニア組織の外に飛び出してみること」ですかね。これはエンジニアに限った話ではありませんが、同じ職能を持つ集団って心地いいんですよね。エンジニア同士でしかできない議論もあれば、共有できない悩みもありますからね。

だけど、心地よい場所にいるだけでは、手に入れられない視点や知見もあると思います。まったく異なるバックグラウンド、あるいは職能を持った方々を話してみることが、自らの創造性を刺激することになると思うんです。会社の中でもいいでしょうし、趣味やボランティアを通じてなど、出会い方は何でもいい。とにかくさまざまな人と出会い、話してみることが、自らの創造性を呼び起こすのではないでしょうか。

——テクノロジーとクリエイティブ、言い換えればエンジニアとデザイナーがシナジーを生み出すために、各企業はどのようなことに取り組むべきなのでしょうか?

井上:エンジニアとデザイナーの間を取り持つ、「ファシリテーター型リーダー」の育成が急務だと思っています。それぞれの価値観を理解し、それぞれが使う言葉を共通言語に変換した上で「共に取り組むべき理由」を伝えられるリーダーが求められていると思います。テックリを通して、そんなリーダーを一人でも多く輩出したいですね。

企画・取材・執筆:鷲尾 諒太郎

編集:王 雨舟

写真:赤松 洋太

人気記事