「エンジニア500人じゃ全然足りない」拡大と意思決定速度を両立する「自走する開発組織」とは【Sansan VPoE大西×VPoP西場】

2024年5月27日

Sansan株式会社 VPoE

大西 真央

SEとしてエンジニアのキャリアをスタートさせ、2012年以降はアジャイルやDDDなどの開発スタイルを経験。2016年にSansanに入社し、営業DXサービス「Sansan」の大阪開発拠点立ち上げやインボイス管理サービス「Bill One」の立ち上げにプロダクト開発責任者として携わる。2024年4月より現職。

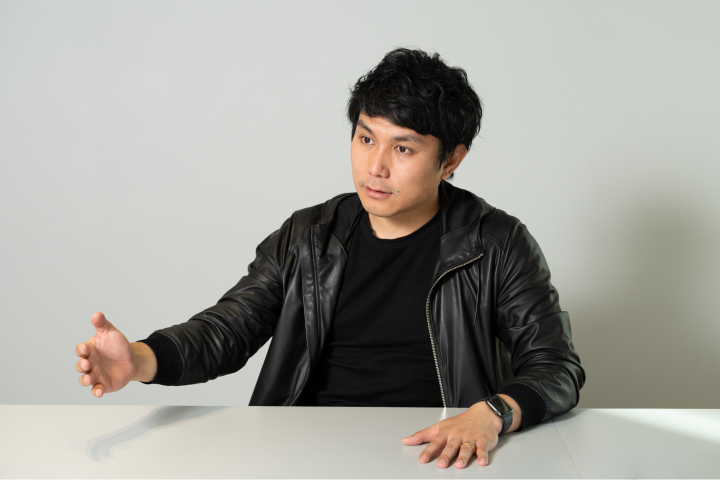

Sansan株式会社 執行役員/VPoP

西場 正浩

大学院で数理ファイナンスの博士号を取得後、大手銀行で数理モデルの開発に従事。その後医療系IT企業でエンジニアやプロダクトマネジャー、事業責任者、採用人事などを幅広く務める。2021年にSansan株式会社へ入社。技術本部研究開発部でマネジメント業務にあたり、2022年からはVPoEとしてエンジニア組織の整備と強化を、さらにVPoPとして「Sansan」のグロースを担う。2024年4月より現職。

2024年4月1日、Sansanに新たなVPoEが誕生しました。営業DXサービス「Sansan」の関西拠点立ち上げやインボイス管理サービス「Bill One」のグロースに貢献した実績を持つ大西真央さんがVPoEに就任。これまで同職とVPoPを兼任してきた西場正浩さんはVPoPに専念します。

今回の配置変更は、Sansanが今後、GAFAなどのように自社プロダクトが世界中で使われる「グローバルテックカンパニー」を目指すうえで、現在約500名が所属するエンジニアリング組織をさらに拡大させるフェーズに入ったことに伴うものです。

「グローバルで戦うにはエンジニアは少なくとも5000人必要。まだ全然足りない」と話す西場さんと、「組織をさらに拡大しても意思決定速度は落としたくない、そのために“自走する組織”をつくりたい」と語る大西さん。

Sansanがこれから目指す姿を実現している日本発の企業はそう多くなく、決して簡単な道のりではありません。この目標にどのように辿り着くのか。「自走する組織」とはどんな姿で、組織の拡大過程で発生しがちな課題をどう乗り越えていくのか。新旧VPoEへのインタビューから、Sansanが「グローバルテックカンパニー」となるための戦略と展望に迫ります。

拡大の土台を西場氏がつくり、スケールが得意な大西氏にバトンタッチ

――大西さんは今年4月にVPoEに就任されました。まずはこれまでのキャリアを教えてください。

大西:私は2016年にSansanに入社し、営業DXサービス「Sansan」のWebエンジニア、関西開発拠点の立ち上げなどを経て、2020年からは当時新規事業だったインボイス管理サービス「Bill One」の立ち上げに開発責任者として携わりました。

「Bill One」の開発組織は、リリース当時エンジニア5名の小さなチームでしたが、1年後には30名、2年半で約50名へと拡大し、事業もローンチから1年後には年間40億円を売り上げる規模へグロースしました。そんな中、VPoEへの就任を打診され、オファーを受けることを決めました。

これからSansanは、つくったプロダクトが世界中で使われるようなテックカンパニーを目指し、今まで築いてきた組織をさらにスケールさせるフェーズに入ります。Bill Oneで組織や事業をスケールさせた経験を、今度はVPoEとして、全社の開発組織に活かしたいと考えています。

――西場さんは2022年からVPoEとVPoPを兼務していましたが、今回のタイミングで大西さんへVPoEを引き継いだ理由をお聞かせください。

西場:私がVPoEになったのは、組織拡大の下準備として、Sansanが組織体制をマトリクス組織に転換した直後でした。それまでは事業部ごとにエンジニアを配置していましたが、このときに開発機能と人材を「技術本部」に集約し、技術本部所属のエンジニアがそれぞれの事業部を支援するといった動き方に変えたのです。

当時、VPoEとしての私の役割は、組織の整備と体制強化を牽引することでした。組織改革には混乱が伴います。移行期は制度や仕組みも整っていないし、新しい体制を運営するための知識や経験も不足している。こうした課題を解決するために、今までの2年間で、評価制度や人材を育成・採用する仕組み、生産性を向上するための環境づくりなどを進め、組織としての基盤を整えてきました。

これからは組織をさらに強化し、もう一段上の成長を目指すフェーズに入ります。強くなった組織をさらにスケールさせるのは、私よりも大西さんの方が得意です。そのため、このタイミングでVPoEをバトンタッチしようと決めました。

拡大期にありがちな意思決定速度の低下を防ぐ「自走する組織」

――大西さんは新VPoEとして、どのようなエンジニア組織をつくっていこうと考えていますか。

大西:ひと言で表すなら「自走する組織」です。プロダクトとしての価値提供や事業成長において、役職や年齢に関わらず全員が、課題解決に主体的に取り組みながら自走できる開発チームを擁する組織を目指します。

組織拡大に伴い、最もよく発生する課題のひとつが、意思決定速度の低下です。意思決定のプロセスが複雑化したり、組織の規模に対して意思決定者の数が足りなくなったりすると、意思決定速度が低下し、プロダクトの成長も鈍化します。

意思決定プロセスの複雑化を防ぐためには、プロセスの整備以前に、メンバー1人ひとりが価値貢献に向けて主体的に動けることが重要です。実際、Bill Oneチームが急拡大したときも、メンバー全員が自分の判断で的確に動けていたからこそ、意思決定に遅れが生じなかったんです。

また、意思決定者の数の不足を防ぐには、権限移譲を積極的に進める必要があります。上下のレイヤーのみで権限を分けるのではなく、技術的な意思決定を素早く的確に行うためには、局所で高い技術力を持つ人にその分野の意思決定を一任するといった、スペシャリストへの技術的な権限移譲が効果的です。Bill Oneの拡大期にも、テクニカルリードやプロダクトリードなど要所を握る役割としてスペシャリストを増やし、ハイレベルな意思決定を任せていました。

――「権限移譲」といっても、高速な意思決定のためにある程度の自由度を保ちつつ、方向性がぶれないようにする塩梅が難しそうです。

大西:方向性がぶれないよう、プロダクトが達成したいゴールは必ず守ってもらいながら、自由度を保つために「どうやってゴールへ到達するか」のHowの部分には口出ししないと決めています。このやり方で組織の拡大期でも意思決定の速度と質を高めることができたので、技術本部を統括する立場になっても同じ方針でやっていくつもりです。

ゴールが明確になっていれば、たとえ経験が浅い新人や若手でも、そのゴールに辿り着くために自分で判断して主体的に行動することができますから。

――若手メンバーが主体性を発揮しやすくするために、マネジメントで心掛けていることはありますか。

大西:シンプルな回答になりますが、「肩書きに関係なく主体的に動いてほしい」というメッセージを出し続けるしかないと思っています。

自分で判断して主体的に動ける人が少ないと、特定のメンバーに仕事が集中して負荷がかかり、そこがボトルネックになってチーム全体のスピードや生産性も低下してしまう。だからマネジメント層が粘り強くメッセージを発信し、手が挙がったら任せてみる。それを繰り返して、「主体的に動くことが当たり前」というマインドやカルチャーを醸成していくことが重要だと感じています。

西場:「メッセージを出し続けるしかない」という意見には私も同感です。「こうすればメンバーが主体的に動いてくれる」という方法論はありませんから。

ただし誤解してほしくないのは、個人プレーをしてほしいわけではないこと。主体的に行動するといっても、その目的はあくまで組織の課題を解決に導くことであり、周囲と協調しながらチームとしてどう成果を出すかを考えなければいけない。

だから私はVPoE時代に「『なぜそれをやる意義があるのか』を合理的に説明できるならやっていい」と繰り返し伝えてきました。例えばあるメンバーが「課題解決のために新しいソフトウェアを導入したい」と考えたとします。でもチームの予算は限られるし、導入後の運用にもリソースを取られるかもしれない。提案した本人は課題解決につながると考えたとしても、むやみに導入すればかえって組織の負担が増す可能性もあります。チーム全体に与える影響をきちんと整理した上で、「組織としてこんなメリットがあるからやります」と根拠を持って説明できるならどんどん提案してほしい。そう言い続けてきたので、主体性を発揮しやすい組織にするための土台はつくれたかなと思っています。

――「メンバー1人ひとりの主体性」以外にも、意思決定速度に影響しているファクターはありますか?

西場:今のSansanが、企業規模の割に意思決定のスピードが速く保てている要因のひとつに、「社内ネットワーキングの活発さ」が挙げられます。Sansanでは、社内ネットワークを強化するための投資を積極的に行っていて、他部門のメンバーとのランチや飲み会などの支援を、単なる福利厚生としてではなく、成長戦略として意図的に促進しているのです。

ある組織戦略の論文によると、組織が拡大しても、縦割り化や階層化など官僚組織的なデメリットが生じにくい企業の特徴として、社内ネットワークの強さが挙げられています。普段は接点が少ない部署同士でも、実はお互いのキーパーソンが友達だったりすると、ランチや飲み会の場で「一緒にこんなプロジェクトをやろうよ」と話が生まれる。だから意思決定が速いし、新しいビジネスや取り組みがどんどん生まれます。

大西:現在は半年に一度、経営チームと若手メンバーがつながる場も設けています。組織が大きくなると現場と経営陣の距離が遠くなりがちですが、定期的に対話する機会をつくれば、経営チームの中で誰がどの責務を担っているのかを理解できるようになります。すると、若手が判断に迷ったとき、誰に何を相談すればいいかがクリアになるのです。こうした取り組みは単発では効果が期待できないので、これからも継続していきます。

グローバルで戦う組織には「技術力の高いマネージャー」が不可欠

――Sansanがこれから開発組織を拡大していく上でのキーポイントは何ですか。

西場:グローバルテックカンパニーになるために開発組織がやるべきことはただ一つ、開発速度を上げることです。

グローバルで戦うには、今後も新しい市場を切り拓くようなプロダクトを生み出し続けなくてはなりません。ただ、一般的に新規事業の成功確率はおよそ10%と、決して高くない。当たりを出すには、できるだけ多くの試行錯誤を速いサイクルで繰り返す必要がある。本気でチャレンジした結果として当然起こる「失敗」を、できるだけ多く許容するために、開発速度・開発力を育てて、これを会社のエンジンのひとつにしたいのです。

――試行錯誤のサイクルを高速に回せる開発組織をつくるために、重要なことは何でしょうか。

大西:まずは開発組織に属する全員の技術力向上が不可欠です。これは現場のエンジニアだけでなく、マネージャーも同様です。

そもそも高い技術力を持っていないと、開発組織のマネジメントは難しいと思っています。マネージャーになるには、エンジニアとして社内の上位30%に入るくらいの技術力が必要であるというのが私の考えです。

――組織の拡大期にはマネージャーの数も増やす必要がありますが、ピープルマネジメントのスキルも高い技術力も求められるとなると、条件に合う人材が限られてマネージャーが増えないというジレンマに陥りそうです。

大西:たしかにそうです。でも、技術がわからないマネージャーの頭数が増えたところで、開発速度が上がるわけでも、優れたプロダクトを生み出せるわけでもありません。

西場:「自走する組織」をつくれればピープルマネジメントは省力化されるので、組織が向き合う課題の大半は技術に関するものになります。技術課題を解決する際には、マネージャーがいかに高い技術力を持っているかが重要なファクターとなります。一般的に、マネージャーの役割としてピープルマネジメントが重要と思われがちですが、実は高い技術力があればカバーできるんですよ。

――グローバルテックカンパニーという目標の達成に向けて、どのような道筋を描いているかお聞かせください。

大西:採用を強化して技術力の高い人材を増やすと共に、仲間になってくれた人たちの力を引き上げて、非連続な成長を可能にする仕組みづくりにもさらに力を入れていきます。

特に新卒の育成においては、社内ネットワークのさらなる活性化のために、自部門でのメンター制度に加え、新たに別部門の社員がメンターにつく取り組みもやってみたいと考えています。部署やチームが変われば仕事の進め方や考え方も変わるので、自部門以外の人とコミュニケーションすることで価値観や視野を広げてもらったり、ボトムアップで新たなアイデアが生まれる機会をつくったりするのが狙いです。

私が目指すのは、メンバーの能力を最大限に引き出してチームの成果を最大化する「増幅型リーダー」です。VPoEとして一緒に働く仲間たちをエンパワーメントできるよう、これからさまざまな取り組みにチャレンジしていくつもりです。

西場:現在の技術本部は約500人が所属していますが、これを少なくとも10倍規模に拡大するのが当面の目標です。そう話すと「今でも十分大きい組織じゃないですか」と言われるのですが、とんでもない。

例えばLinkedinはエンジニアだけで5000人います。同じくビジネスパーソン向けSNSを手がける競合として、今のSansanはまだまだ小さすぎてグローバルでは存在感がありません。グローバルテックカンパニーを名乗りたいなら、私たちもまずは同規模まで成長することが必須条件です。

開発組織を5000人規模へ拡大するのは、これまで以上にチャレンジングなフェーズになるでしょう。参考にできる前例も多くありません。だからこそ私たちは一緒に挑戦してくれる仲間を求めているし、今よりもっと主体的に動ける強いチームをつくっていきたい。それが私たちの描くSansanの未来像です。

取材・執筆:塚田有香

編集:光松瞳・王雨舟

大西氏撮影:赤松洋太

西場氏撮影:曽川拓哉

関連記事

「いらない機能はさっさと消したい」負債解消の初手「消す」を組織全員で実践する方法【Sansan西場正浩】

うまくいっていても、組織にはスクラップアンドビルドが必要。タイミーが「短期的な非合理」を選び続ける理由【kameike×赤澤】

【CADDi小橋×藤倉】組織の痛みを「成長痛」で終わらせない。元SansanCTO藤倉成太が今のCADDiに必要な理由

人気記事