最新記事公開時にプッシュ通知します

『Ozawa-Ken』『釣りスタ』を手がけたヒットメーカーが“タイピングゲーム”に戻ってくるまで【フォーカス】

2026年1月29日

![]()

ゲームクリエイター/プログラマー

比護 賢之(ひご・よしゆき)

大学在学中の1999年にタイピング格闘ゲーム『Ozawa-Ken』を開発・公開し、一世を風靡する。SIer、Web制作会社を経て、2006年にグリー株式会社に入社。ソーシャルゲーム『釣り★スタ』や『探検ドリランド』の立ち上げ・開発を主導した。2016年には株式会社LITALICOに参画し、ゲーミフィケーションアプリ開発などを経て、2022年よりパラレル株式会社。2021年に個人開発した『Typing Land』は、GIGAスクール構想下の教育現場でも広く採用されている。「ド・ド・ドリランド♪」のCMのフレーズを提案した。

X:@higopage

個人サイト:higopage

ソーシャルゲーム黎明期の礎を築いた開発者は、なぜ「タイピング」に回帰したのか?

1999年、『Ozawa-Ken』というフリーソフトがインターネット上の話題をさらいました。格闘ゲーム風の演出とタイピング練習を融合させたこの作品は、ソフトウェア配信サービス「Vector」上の「学習&教育」カテゴリーで今なお週間の人気ランキング1位に名前を刻むことがあり、多くの人々のタッチタイピングの習得に一役を買ってきました。

開発者・比護賢之さんは、その後の2000年代後半、グリー社にて『釣り★スタ』(2007年)や『探検ドリランド』(初代は2008年)といった大ヒットタイトルの開発を手がけ、モバイル向けソーシャルゲームという巨大市場の誕生に関わっていきました。

さらに時は流れ、2010年代後半。比護さんはゲーム業界の第一線から距離を置き、教育・福祉の分野へ転身。『はみがき勇者』(2018年)などの、知育アプリ開発に携わります。

そして2021年には、スマートフォン・タブレット・PC向けタイピングアプリ『Typing Land』を個人でリリース。「GIGAスクール構想」下の教育現場でも採用されています。

一見すると脈絡のない、流転のキャリア。数々のヒット作を生み出したクリエイターは、なぜキャリアの絶頂期にソーシャルゲームを離れ、再び「タイピング」という原点に回帰したのか? その真意と、波乱の半生について取材しました。

「安らぎ」が、欲しかった

――比護さんは、ある時は『釣り★スタ』などのヒット作を、またある時は子ども向けタイピングゲームを手がけるなど、ゲームと教育の間を行き来しているように見えます。ご自身の中では、このキャリアにどのような意図があるのでしょうか。

比護:率直にいうと、偶然の連続です。その時々で、縁があった場所で求められるものをつくってきたら結果的にこうなっていた、というのが実感です。

ただグリーの後、教育関連の仕事をした時には、はっきりとした思いがありました。

言葉を選ばずにいえば、ある種の「安らぎ」を求めていたのですね。

――安らぎ、ですか?

比護:はい。当時は、エンターテインメント的な盛り上がりよりも、誰かの生活における困りごとの「直接的な解決」に貢献したい心境だったのです。

――とても気になります。では、比護さんの原点である『Ozawa-Ken』もタイピングスキルの習得を目的としたゲームでしたが、これも「世の中の役に立ちたい」という動機があった?

比護:いいえ。あれは単純にゲームをつくってみたかったのと、僕の「逃げ」の気持ちが重なって生まれたものです。

物理学からの「逃走」は後のクリエイターを生んだ

――「逃げ」とは、どういうことでしょうか。

比護:当時、僕が所属していた大学の研究室(情報工学科)は、流体力学やそのシミュレーションをテーマにしていました。しかし僕にとってはそれがあまりに難解で、卒業研究の題材をどうするか悩んでいたんです。

もともと入学時から漠然と「ゲームをつくってみたい」という思いがあったので、その方向性でどうにかできないかと考えました。そこで「タイピングを効率良く習得するためのソフトウェアを開発し、その学習効果を測定する」という企画を「あくまで研究です」という体裁で教授に提案しました。

――教授の反応はいかがでしたか?

比護:苦笑いしていましたね。「まあ、しょうがないな」という感じで、なんとか許可をいただくことはできました。

大手を振ってゲームづくりができるようになったので、当時流行っていた『特打』というタイピングソフトに、格闘ゲーム『ストリートファイター』シリーズの要素を掛け合わせたようなものをつくろうと、開発を始めました。そうして生まれたのが、『Ozawa-Ken』です。

――実際にプレイしてみると、キーを叩く指のリズムと、画面内の演出や打撃音がなんだか心地よくシンクロしていて、打鍵で相手に「バシッ」とダメージを与える時の快感が印象的です。

比護:ありがとうございます。ただゲームとして冷静に考えると、あれは破綻しているんです。格闘ゲームは、相手との読み合いや駆け引きも醍醐味ですよね。しかし『Ozawa-Ken』にはそれがない。プレイヤーが正確にタイピングし続ける限り、敵はずっと殴られ続けるだけ。一方的に攻撃側が有利です。

ただ、結果としてその「一方的にボコボコにする感覚」や、打撃音とエフェクトがズレなく同期する気持ちよさなどが、世に受け入れられたようでした。

当時はゲームデザインの理論など何も知らず、ただ自分が「触っていて気持ちいい」と感じるように効果音や演出のタイミングの調整を施しただけだったのですが、研究室の仲間にプレーさせてみると、頼んでもいないのにずっと遊び続けてくれていた。

――ゲームにおける「手触り」の気持ちよさを生み出す感覚は、生来のものということでしょうか?

比護:そこで「もしかして、自分にはセンスがあるのかもしれない」と、大きな勘違いをしたのが全ての始まりでした。

――というと?

比護:就職活動ではそのまま名だたる大手ゲーム会社を受けたのですが、結果は「全落ち」だったんです。

当時は初代PlayStationが全盛期で、ゲーム業界はどちらかといえば3Dグラフィックス技術を持った人を求めていました。僕のように、2Dの、しかも自己流で作ったフリーソフトの実績しかない学生は、箸にも棒にも掛からなかったんです。

最終的には就職氷河期という時代背景もあってゲームづくりを諦め、僕はSIerに入社しました。その後、「Webの時代がくるかも」と感じてWeb制作会社に転職し、Flashを使ったバナー広告の制作などを行っていました。

――一度はゲームの道を諦め、Webの世界へ進んだ?

比護:その流れで2006年にグリーに入社し、PC向けのブラウザのインターフェースやSNS機能を手がけていくことになりました。

転機となったのは、社内で「モバイル向けの釣りゲームをつくろう」という話が持ち上がったことです。今でいう、ソーシャルゲームの走りですね。そのアクションパートの実装を、僕が担当することになりました。

――やはり「ようやくゲームに関わるチャンスがきた!」という気持ちだったのでしょうか?

比護:その時は、そのようなことを考えてはいませんでした。

当時、社内で上がってきたプロトタイプを触ってみると、そもそも、釣りゲームの体裁を成していませんでした。まだアクション要素すら存在せず、ボタンを押すと魚のアスキーアートが出てくるだけ。「これなら自分がつくったほうがマシかも」と思い、手を入れることになったのです。

かつてのガラケー(フィーチャーフォン)は処理能力も高くなく、限られたキーしかない入力インターフェースという制約がありました。そんな中、釣りのときには「決定ボタンを1個押すだけ」というシンプルな操作性で、どうにかユーザーさんが最大限楽しめるようにできないか試行錯誤してみました。

正直、僕のアプローチは、ゲームをつくり慣れている方から見れば稚拙だったと思います。しかし、『Ozawa-Ken』の時のような「シンプルで気持ちいい手触り」を追求したら、それが偶然にも、ガラケーの端末環境にフィットしたようでした。

――結果として、それが大ヒットにつながったのですね。

比護:試作時点で、社内の人たちが大はしゃぎで遊んでくれて。大層なことをした感覚は決してなかったので「あ、そんなに喜んでくれるんだ」と驚きましたね。でも、やはりゲームづくりは楽しいし、それにフィードバックをもらえるのも嬉しいことだなと、改めて感じた経験でした。

今度は「逃げ」ではなく、子どもたちのために

――『釣り★スタ』を皮切りに、『探検ドリランド』も含めたヒット作の企画やゲームデザインに関わるようになったのですね。その後の、異分野への転身の経緯についてお聞かせください。

比護:グリーに在籍していた約10年の間に、ソーシャルゲームはとても巨大な産業になっていきました。

当初はシンプルに「隙間時間で遊べる楽しいもの」をつくっていたはずが、市場が拡大するにつれ、システムは複雑化し、売上の規模も桁違いになっていきました。すると、さらに売上を伸ばしていくために、データベースの数字とにらめっこする機会が増えていったのですね。

もちろん企業として利益を追求するのは当然のことですし、そうして生まれたゲームをユーザーさんが楽しんでくれているのも理解しています。

ですが、僕自身の心が次第に消耗していってしまったんです。

――ゲームをつくること自体が、嫌になってしまった?

比護:少し違います。例えば「釣りのどの部分を抽象化したら面白いか」を考え、人が熱中するような仕組みをつくる作業自体はとても楽しい時間でした。ただ、事業規模が大きくなるにつれ、ガチャなどのマネタイズ部分をどうしても強化せざるを得なくなっていく。「これは大変な商売になってきたな」と、どこか一歩引いて見てしまう自分がいたんです。

また、ソーシャルゲームのトレンドも変化していました。従来のシンプルなゲームではなく、リッチな演出や、きらびやかなイラストのキャラクターが大勢登場する、ストーリーにも力を入れた豪華なタイトルが主流になっていった。

僕のノウハウではもう太刀打ちできないと感じましたし「自分の価値観が通用しなくなってきた。もう潮時かな」と思ったのですね。

――それで、次の道を探したと。

比護:その流れで、「安らぎ」の中に身を置きたくなったのです。いちど娯楽やビジネスの熱狂から離れ、「直接、世の中の役に立つ」と思えるものをつくりたくなった。

ちょうど自分に子どもが生まれたタイミングでもあったので、教育や福祉の領域へ足を踏み入れることにしました。

――そうして、LITALICO社へ転職したのですね。

比護:はい。グリーの元同僚が在籍していた縁もありまして。そこでは発達障害のあるお子さんや、生活習慣の定着に課題を持つご家庭に向けたアプリ開発に取り組みました。

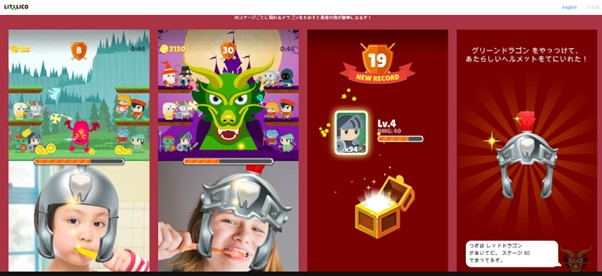

――その代表作が『はみがき勇者』ですよね。スマートフォンのインカメラで自分を映しながら実際に歯磨きをすると、画面の中の勇者がモンスターを攻撃していく……。まさに、面倒な作業を遊びに変える「ゲーミフィケーション」ですね。

比護:同僚のエンジニアが動作検知技術を研究していたので、それを利用したゲームをつくろうと思ったのが発端でした。

実際にリリースしてみると「おかげで助かった!」などと身近な知り合いも含めていろんな人が喜んでくれているとの手応えを感じられて。良い経験をさせていただいたと感じています。

――しかし、比護さんはその後LITALICO社を退職しています。その経緯もお聞きできますか?

比護:お恥ずかしい話ですが、僕が「実用的な仕事」を苦手としているからです。

そもそもゲームを専門としている企業ではなく、あくまで教育・福祉を事業としている会社です。なのでアプリ単体の面白さだけでなく、例えば療育現場でのデータ活用や他事業への送客といった実益を生むことも重要なミッションでした。

ですが、僕は「触って楽しいもの」をつくることには知見があっても、データサイエンスや業務システムの構築といった分野に強い専門性があるわけではありません。『はみがき勇者』をリリースし、その派生である『ポケモンスマイル』(※1)にも携わってひと段落したタイミングで「さて、次は何ができるだろう」と悩んでしまって。

自分の手持ちのカードでは、これ以上お役に立てないかもしれないと痛感してしまったのですね。

でも、教育分野への関わりを完全にやめたわけではありません。その翌年、2021年に個人でリリースしたのが『Typing Land』でした。

(※1)ポケモンスマイル:株式会社ポケモンより配信されている、歯みがき習慣化をサポートするゲームアプリ。『ポケットモンスター』シリーズのキャラクターが登場する。

――『Ozawa-Ken』から約22年ぶりの、完全新作のタイピングゲーム。どのような経緯で、開発したのでしょうか。

比護:これはもともと、LITALICOからリリースするアプリとして出せないか模索していた企画でした。2019年ごろ、政府の「GIGAスクール構想」によって、全国の小中学生に1人1台のPC端末が配られることになったのを受け、何かお役に立てないかと考えたのです。

そこで思い浮かんだのがタイピングゲームです。『Ozawa-Ken』はというと、登場人物は当時の研究室の学生ですし、なぜか拳銃を持っているキャラクターもいますし、当たり前ですが教育現場には不適当でしょう。改めて、今の時代の子どもたちが安心して使える、新しいタイピングゲームをつくりたいと考えました。

比護:このアプリはリリース後、ありがたいことに、思った以上に多くの学校で使っていただけるようになりました。

また、2025年には、エレコムさんが教育機関向けキーボードのタイアップアプリ(※2)として採用してくださるという幸運もありました。やはり僕個人の力では、普及させようにも限界がありますから。そんな中で、大手さんが積極的に『Typing Land』とキーボードをセットで学校に展開しようとしてくださっているのは、すごく心強いことです。

(※2):学習用キーボード「KEY PALETTO」シリーズ専用にカスタマイズされた『タイピングランド KEY PALETTO Edition』。タイアップの実現前には、比護さんがSNS上で同キーボードについて「見た目が最高」などと言及していたという経緯があった。

カジュアルゲームへの再帰と、いつも手にしていた「武器」

――『Typing Land』をリリースした後のキャリアについて教えてください。

比護:2022年に、パラレルに入社しました。この会社は、同名の「パラレル」という、友人と通話しながらYouTubeを見たりゲームをしたりできる「オンラインのたまり場」のようなSNSサービスを提供しています。

僕はその中で遊べる、カジュアルなミニゲームの開発を担当しています。

――また「SNSと連動したゲーム」の世界に戻った、ということでしょうか。

比護:はい。

まず『Typing Land』には「これ一本で生計を立てられないかな」との淡い期待も抱いていましたが、現実は甘くなく。ビジネスとして成立させるのはなかなか難しい世界でした。

それに教育という枠組みだと、どうしても届く相手が限定されてしまい、そこから外への広がりをつくるのが難しいという壁も感じました。やっぱり僕の場合、つくったものをより多くの人に手にとってもらうには、「教材ではなく、ゲーム」という体裁の方が向いてるんだろうな、と改めて気づいたんです。

――なんだかんだで、つくったものを多くの人に遊んでほしいという思いがあった?

比護:そうかもしれません。純粋に「改めて『ゲーム』をつくろう」という意欲が戻ってきたんですね。

パラレルは、かつてのグリーの同僚たちが立ち上げた会社で、通話しながら遊べるカジュアルゲームを求めていました。ここなら、僕に一定のノウハウのある「シンプルで、誰かと一緒に遊ぶと盛り上がるゲーム」をつくりつつ、貢献できるかもしれない。そう感じて参画しました。

――比護さんのつくるゲームは、『釣り★スタ』にしろ『Typing Land』にしろ、一貫してルールが直感的で、説明書がいらないものばかりです。この「シンプルさ」へのこだわりは、どこからきているのですか?

比護:それは、僕自身の「理解力の低さ」に起因していると思います。

僕は昔から、複雑なルールのゲームや情報が多すぎるUIが苦手なんです。パッと見て何をすればいいか分からないと、すぐに嫌になってしまう。だから自分がつくるものも「文字をほとんど読まなくても分かるか?」という基準まで情報量を削ぎ落としていく。それが結果的に、子どもから大人まで遊びやすいデザインになっているのかもしれません。

そんな中で、僕がこだわってきた「アクションの気持ちよさ」というコアの部分は、昔から自分の感性に依存している部分があります。

正直、『Ozawa-Ken』の時からそう変わりません。

ただ、ユーザーをその面白さまでどう誘導するか、どうやって直感的に理解してもらうかに関する理論付けについては、本当に仕事を通じて学ばせていただきました。

振り返ると、Web制作時代にFlashバナー制作などで培った「短い時間で情報を伝えるノウハウ」も、『釣り★スタ』をはじめ、ずっとその後の人生に生きているのだと思います。

――それにしても、26年近くのキャリアの中で、大規模な開発のマネジメントや、リッチな3Dゲーム制作に挑戦したいと思ったことはなかったのでしょうか?

比護:実のところ、グリー時代に中規模プロジェクトのディレクターを任されたことがありましたが、うまくいかなかった苦い思い出があります。

自分の感覚的なこだわりを、数十人のチームメンバーにうまく言語化して伝えることができなかったんです。多分、人の上に立てるような人間じゃないんでしょうね。

――そうした経験も経て、シンプルさや手触りにこだわり続ける、今の職人のような開発スタイルがあるのですね。

比護:今から大作のプロデューサーになろうとの野心を抱こうにも、我ながら「完全に手遅れ」だと思います(笑)。自分の目の届く範囲で、自分が触って気持ちいいものを、コツコツつくるしかない。それが一番性に合っているのでしょう。

――とはいえ振り返ってみると、比護さんは、大学時代からゲームづくりを仕事にしたかったのですよね。不躾ながら申し上げると、新卒時にはそれが叶わなかったところ、いつの間にかゲームづくりをずっと本業にされている。お話を聞いていて、とても不思議な縁に満ちたキャリアだと感じます。

比護:そうですね……。まずは何よりグリーのおかげで、今があるのだと感じます。

あとは、よく「思っていれば叶う」という話がありますよね。ずっと願い続けている夢があれば、人生が本当にその方向へと近づいていく、という。僕の場合は、それだったのかな、と。

漠然とですけれど、結局のところ、いつも「ゲームをつくりたい」という思いはあって。気がついたら、こうなっていました。

ラッキーとしか思えないですね。

――本業に、Typing Landというライフワークも両立させている今、比護さんを開発者として突き動かし続けるモチベーションの源泉は何でしょうか。

比護:モチベーション……。いろいろ語っておいてこんなお話をするのもなんですが、もしも今すぐ大量のお金が降ってきたら、僕は何もしなくなるかもしれません。

……でも、暇でどうしようもなくなったら、やっぱり何かをつくっていそうです。ゲームに限らず、レゴやプラモデルなど、昔からふと自分の手を動かして何かをつくりたくなるんです。

強いていえば、いまはアプリストアやSNSなど、自分がつくったものを披露する仕組みがたくさん存在するので、それも多少はモチベーションになっているのかもしれません。

でも、もしもそれらが世界から無くなったとしても、やっぱり何かをつくっていそうな気がします。

取材・執筆・編集:田村 今人

関連記事

気持ちよいUIができたら後は放置。傑作Flash『艦砲射撃・マテスナ』作者の素敵な“悪癖”【フォーカス】

Flash Playerの終了は「救い」だった。Flash黄金期のバカゲー職人が『声マネキング』で再びネットを湧かすまで【フォーカス】

Flashエミュレーター誕生のきっかけは別に「フラッシュ愛」じゃなかった 「swf2js」開発者の本音と数奇な運命【フォーカス】

人気記事