最新記事公開時にプッシュ通知します

国産CMS「baserCMS」は、WordPress隆盛の15年間をいかにして生き残ってきたのか【フォーカス】

2025年11月4日

![]()

国産オープンソースCMS「baserCMS」開発者

江頭 竜二

株式会社キャッチアップ代表。Web制作業務の過程で、業務効率化のため自作したライブラリをもとに「baserCMS」を開発し、2010年にオープンソースとして公開。2012年にキャッチアップ社を設立。NPO法人ベーサー・ファウンデーションの立ち上げにも携わる。ビジネスとコミュニティの両面からbaserCMSのエコシステムを支え続ける。

X(旧Twitter)

GitHub

株式会社キャッチアップ 公式サイト

「baserCMS」という、2010年から公開・開発が続く、国産のオープンソースCMSがあります。公開当初は「コーポレートサイトにちょうどいい」をコンセプトに、企業のWebサイトに求められるブログやメールフォームといった機能を標準搭載。長期的な保守性やセキュリティを担保しやすいといった特徴で、日本のWeb制作の現場で支持されてきました。

baserCMSの作者は、Web開発を手がけるキャッチアップ社の代表・江頭竜二さんです。フリーランスエンジニアとして企業のWebサイト開発業務を受注していた時期に、業務効率化のためにつくったツールでした。

しかし、当時はリーマンショックに起因する不況の真っ只中。当時について江頭さんは「100円のカレーを食べて1か月以上耐え忍びながら、開発をしていました」と振り返ります。

なぜ、江頭さんは苦しい時期に――しかもすでにWordPressが名を馳せていた中――自らのCMSを無償で公開する道を選んだのか? そして15年間、いかにしてbaserCMSはOSSとして「生き残り」を続けてきたのか。その「がむしゃら」な日々と、コミュニティに支えられ続けてきたという開発の裏側について、話を聞きました。

孤独と「仕事欲しい」。その思いが足をコミュニティへと運ばせた

――本日はbaserCMSが誕生し、オープンソースとして公開され、今日に至るまでの経緯や戦略についてお聞きしたいと考えております。

江頭:最初にお伝えしておくと、正直、戦略らしい戦略なんてありませんでした。もう、いつも「がむしゃら」でしたから。

baserCMSがOSSとして生まれたのも、僕が何かを計算したというよりは、当時所属していた福岡の技術コミュニティとの出会いがすべてでした。

――ではまず、江頭さんが「技術コミュニティ」に辿り着くまでの経緯をお聞かせください。

江頭:だいぶ遡るのですが、社会に出た当初、僕はITエンジニアではありませんでした。最初は銀行員だったのですが4か月でやめ、その後ガソリンスタンドに6年ほど勤めていたんです。転機は2000年、26歳の時。「この先どうしようか」と考え、足を運んだ職業訓練校でWebに出会いました。「なんで『英語』を書いているのに、『絵』が表示されるんだろう?」と、HTMLの仕組みに衝撃を受けたんですね。

そうしてWeb業界に飛び込みたくなったのですが、当時はまだ求人数が少なく、未経験の僕は何度も面接に落ちました。「これは正面突破は無理だな」と感じたものです。しかしその後、紹介予定派遣先だったコールセンター代行の会社で「今後、電話メインの通販サービスをWeb化していく」という話を聞きつけ、「IT業に関わるチャンスだ」と思ってそのまま入社したんです。

そこで会社と話し合い、僕が主導してシステム部を立ち上げました。社内SEとして、無理やりプログラミングの仕事をつくり出した。これが、エンジニアとしてのキャリアの始まりでした。ただ、Web開発の仕事はなかなかできず、退職してWeb制作会社に転職。最終的にはコールセンター時代の上司からシステム開発の仕事をいただけるという話になったので、フリーランスのエンジニアになりました。

――フリーランスになってからの日々は、順調でしたか?

江頭:いえ、まったく。仕事は不安定で、Web開発に関する案件はなかなかいただけず、先の見えない状況でした。

それでもなんとか友人づたいに印刷会社などから二次請けの仕事をいただいて食いつないではいたのですが、そこにリーマンショックが追い打ちをかけました。本当に、仕事が取れなくなった。

そこで痛感したのが、人脈と情報の必要性です。仕事はほとんどなく、エンジニアとして孤独でしたし、何より「そもそも自分のスキルは市場で通用しているのか? 他の人はどんな技術を使っているのか?」という客観的な情報を得る機会がなかったんです。

そんな時に地元の福岡で、PHPに関する勉強会が始まることをネット経由で知りました。当時は今ほど技術イベントも活発ではなく、その集まりが「コミュニティ」と呼ばれるものだという認識すらなかったのですが、すがるような思いで飛び込みました。Web開発の経験を通して、PHPについてなら僕から教えられることがあるだろう、と。

――コミュニティに参加してみて、いかがでしたか?

江頭: 自分にとっては、本当に大きなものでしたね。同業とのつながり、情報、スキル。足りなかったものの多くをそこで得ることができました。例えば、当時はまだ普及黎明期にあったユニットテストの概念について、「工数がかかりすぎて実案件では無理だよね」「いや、うちはクライアントに高い金額を提示してでもやるよ」といった、現場の生々しい話を聞けたのは大きかったです。

参加していた他の皆さんも、動機は「寂しい」とか「仕事欲しい」とか、そんな感じでしたよ。同じような思いを抱えていたので、仲良くなるのは早かったですね。

県内の技術イベントがまだ活発でない中、きっと誰もが、何かしらの「よりどころ」を探していたんだと思います。だから勉強会の後は、毎回必ずカラオケに行くような仲でした。

――そこから、どのような流れでbaserCMSが生まれたのですか?

江頭:コミュニティ活動と並行して、僕はクライアントワークを効率化するために、自分専用のライブラリをつくっていました。技術的な発端は、こちらです。

当時のコーポレートサイト制作では、WordPressをブログ機能としてサブディレクトリに置き、トップページなどの静的なページから新着情報を読み込む、という構成が多かったんです。ただ、そのために毎回同じような仕組みをわざわざつくるのは非効率だった。

そこで「同じコードを二度と書きたくない」という一心で、まずは案件で必ず必要になるメールフォームを、設定値で挙動を変えられるようにデータベース化し、管理画面から操作できるようなライブラリをつくりました。次に「WordPressほど多機能でなくとも、シンプルな新着情報用のブログ機能があればいいよね」との発想から、そうした機能を追加。また、静的ページにブログの更新情報を表示するための、RSSフィードリーダー機能も組み込みました。

この3つの機能が、後のbaserCMSの原型です。ある程度形になった頃「これ、なんとかして売れないかな?」との考えが頭をよぎりました。しかし、僕ひとりでは営業も、契約後の継続的なメンテナンスも、サポート対応も物理的に不可能です。

どうしたものかと悩んでいた時、ヌーラボ社創設者の橋本正徳さんに相談したんです。橋本さんにもまた、PHPに関する勉強会で出会いました。

――それが、OSS化のきっかけに?

江頭: そうです。橋本さんに話したら「じゃあオープンソースで公開してみたら?」と。

正直、当時の僕は、OSSの概念自体についてよく分かっていませんでした。いわゆるフリーウェアと何が違うの? と。でも、よく考えたらWordPressもOSSとして世界に広まってきたわけで「プロダクトを広げていくうえで『オープンソースの力』というものはとても大きいんだろうな」と感じたんです。

どうなるかは分からなかったけれど「もしもこのCMSを多くの人に使ってもらえるようになったら、何かしらの仕事につながるかもしれない」という淡い期待を感じたんですね。よし、やろう。そう決めました。

そして、企業案件で求められる機能を、一つひとつ実装していた結果、このツールは自然と「コーポレートサイトに特化したCMS」になっていたということで、コミュニティメンバーの、CGFM社(福岡市内の制作会社)の金内さんという方に「コーポレートサイトにちょうどいい」というキャッチフレーズもいただいた。

そうして、baserCMSの開発を開始しました。

――しかし、不況の中で開発に時間を割くのは大変だったのでは?

江頭: ええ。仕事がないから時間はありましたが、お金はなかったので。開発に専念している最中は、スーパーに売っている100円のカレーだけで1か月以上耐え忍ぶような生活でしたよ。

でも、そんな状況の中でも、コミュニティのみんながCMSの開発を応援してくれたんです。特に「サイト研究会(仮)」という会のメンバーは、とても積極的に力を貸してくれました。

さらには、フリーランスデザイナーの中村美鈴さんという方が、僕が頑張っているからと「baserCMSの魅力を伝えるWebサイトをつくろう」と提案してくれて。なんと公式サイトを、みんなで協力して無償でつくってくれる、という大変な幸運もありました。サイト研究会の方々も、例えばバグの洗い出しを夜遅くまで手伝ってくれるようなこともあって。そうした支援のおかげで、baserCMSは誕生した。本当に、感謝してもしきれません。

カンファレンスでの偶然が未来をつなぐ

――仲間やコミュニティの力でオープンソースとして産声を上げたbaserCMSですが、すぐに状況は好転したのでしょうか。

江頭:いえ、公開したからといって、すぐに仕事が増えるわけではありませんでした。何か明確なビジネスモデルの構想があったわけでもなく「とにかく全国にbaserCMSを広めたい」という漠然としたビジョンがあるだけ。まずは、このプロダクトの魅力を知ってもらう必要がありました。

そこで再び頼ったのが、コミュニティの力です。2010年の冬、コミュニティのメンバーと「オープンソースカンファレンス(OSC)2010 Fukuoka」に出展することにしたんです。ブースを出して、セミナーで登壇して、とにかくbaserCMSの認知を広げようと。

――カンファレンスへの出展は、狙い通り、認知度向上につながりましたか?

江頭:それどころか、信じられないほど幸運なできごとがありました。

その日のOSCの会場は、福岡工業大学さんのキャンパス内でした。

これは全くの偶然だったのですが、福岡工業大学さんはこの時期、公式サイトのリニューアルを検討していて。僕と付き合いのあるWeb制作会社がちょうど、その案件に参加し、baserCMSを採用できないか提案している最中だったんです。

そんな中、ブースで来場者の方に説明をしていたら、紳士的な年配の方が、baserCMSとはどんなものなのかものすごく根掘り葉掘り質問してこられたんですね。「ずいぶん探求熱心な方だな」と思いながら、僕なりに一生懸命回答をしていました。

後から知ったのですが、その方はイベントの実行委員長であり、さらには学内において大学のCMS選定における権限を持っているようなキーパーソンだったんです。

――漫画かドラマのような展開ですね。

江頭:そしてその後、福岡工業大学さんでbaserCMSを採用していただけることになりました。おそらく、そのやりとりが大きな決め手となり、導入が決定したのだと思います。あのイベントに参加したことが、今のbaserCMSに大きな影響を与えています。この大規模サイトでの導入実績が本当に大きくて、おかげで今では僕たちの会社で20校以上の大学への導入実績ができています。最初の福岡工業大学さんからの「公開承認のワークフロー機能を導入してほしい」などの高い要求に応え続けたことで、baserCMS自身が育てられた、という側面も大きいですね。

この案件は、フリーランスの僕ひとりで対応できる規模ではありませんでした。5名ほどに外注してなんとか乗り切ったのですが、この経験を通じて、チームで開発にあたることの重要性を痛感しました。そして、この苦労を共にした仲間のうちの2人と「baserCMSをさらに普及させていきたい」という思いで、2012年1月に株式会社キャッチアップを設立することになります。

――成功がきっかけで、個人から組織へとフェーズが変わったのですね。

江頭:ただ僕には営業力がないので、経営は不安定で、何度も存続の危機に瀕したものです。そんな中で訪れた、もうひとつの大きな転機が、福岡の大手Web制作会社であるディーゼロさんとの出会いです。

経営が立ち行かなくなった時、わらにもすがる思いで相談したところ、同社の社長さんから「この会社は潰してはいけない」という力強い言葉をいただいたんです。baserCMSのカスタマイズ性、そして僕たちがそれを利用して細かいニーズに合わせた開発を実現できる点を評価してくださり、それ以降、関係各所の企業さんからも多くの仕事をご紹介いただけるようになったんです。これも幸運としか言いようがありません。

そうして組織化を進めていく中で、プロジェクトのあり方も見直しました。具体的にいうと、「baserCMSというオープンソースの所有権がいち企業にあるのは、OSSとしての魅力を半減させてしまう」と感じたんです。そこで、2014年には、プロジェクトを中立的な立場で支援するための「NPO法人ベーサー・ファウンデーション」を設立し、著作権をNPO法人に移管しました。

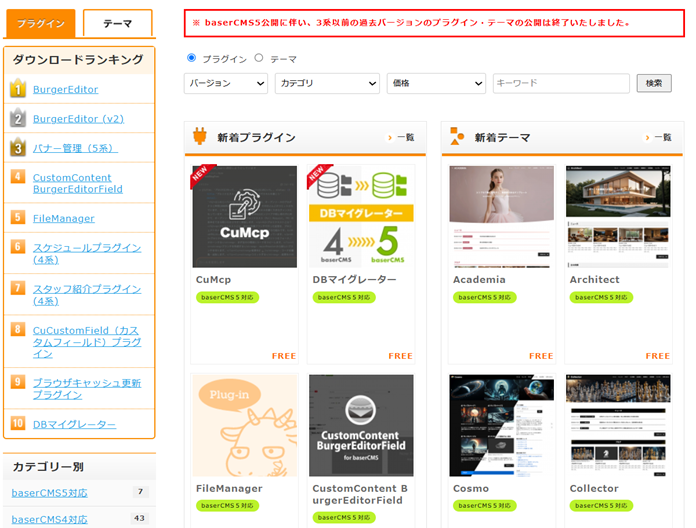

そして、baserCMSを利用するクリエイターが開発したテーマやプラグインを販売できる、「baserマーケット」というサービスも開設しました。baserCMSを中心に、開発者が収益を得られるような経済圏をつくり、より一層ユーザーコミュニティを盛り上げていこうと考えたわけです。こうしたビジネスを巻き込んだコミュニティ運営については、EC-CUBEさんを参考にした部分も大きいです。

過去からイマで大きく変わった、技術コミュニティのリアル

――WordPressという巨大な存在がいる中で、baserCMSはユーザーコミュニティにおいて一定の活発さを維持したまま開発が続いてきたことかと思います。独自のポジションを築けた技術的な要因は何だったのでしょうか?

江頭:もともと「WordPressの基本機能は、baserCMSでも実現できるようにしよう」という、追いつけ追い越せの精神のようなものがあったのですが、独自性を挙げるとしたら、まずはその「構造」でしょうか。

baserCMSの開発を始めた当時、WordPressはクラスが使われず、無数の関数で構成されていてグローバル変数が多用されるなど、メンテナンス性を重視するエンジニアからすると「この中では、ちゃんとシステムをつくりこむのは難しいかも」と感じてしまいがちな構造だったんです。

一方で、baserCMSでは最初からCakePHPというWebアプリケーションフレームワークを土台にしました。CakePHPのようなフレームワークを基盤にすれば、MVCアーキテクチャに沿った構造的で予測可能な開発ができます。エンジニアからすると、それは長期的な保守性や開発効率に直結します。

そうして、WordPressがプラグインで機能を追加していくのに対し、baserCMSはフレームワーク上で堅実にカスタマイズしていく。その「カスタマイズ性」で独自のポジションを築きたいと考えていました。

――結果的に、堅実なカスタマイズ性の高さが、コーポレートサイト制作の現場にもフィットしていったのだと拝察します。

江頭:あと、実のところbaserCMSを通じて、構造化されたフレームワークに基づく開発を広め、メンテナンス性の高いWebサイトを世に増やしたかったとのねらいもありました。そうなれば、Web制作に携わる我々も楽になりますから。

――その後は、どのような変遷をたどっていきましたか。

江頭:エンジニアに興味を持ってもらえなければ、OSSは発展しませんから、「モダン化」は常に最重要課題でした。

特に、CakePHPのメジャーバージョンアップ(2019年のCakePHP 4.0.0)への対応を行った時の経験は、本当に辛かったですね。2000ファイル近くあるソースコードをすべて書き直し、テストもやり直す。5年がかりのプロジェクトでしたが、僕の場合最後の1年は他の仕事もしながらフルコミットし、実質「2倍」働くような状態でした。

最近では、ヘッドレスCMSとしての機能も実装しています。その上でカスタムコンテンツという機能により、データ構造をノーコードでつくれるようにしたんです。これにより、baserCMSをただのCMSとしてだけでなく、「データのプラットフォーム」として使えるようにしたかったんですね。

というのも、技術の変化が激しい昨今、そもそも「CMS」という概念そのものの寿命がいつまで続くか分からないじゃないですか。なので、仮にいずれAIがWebサイトを自動で構築するみたいなことが起きてCMSへの需要がなくなったとしても、新たな時代に対応した開発プラットフォームとして使ってもらえるようにしておきたいというねらいがありました。

ただ、技術的な進化を続ける一方で、反省点もあります。本当は、baserマーケットをはじめとして、もっとコミュニティ自体を経済的なエコシステムとして発展させたかった。

NPO法人を中核に、コミュニティ内でWeb開発等の仕事が回り、クリエイターが継続的に収益を得られる仕組みを作りたかったのですが、そこは正直、やりきれていないところではあります。

――コミュニティの発展において、どのような課題があったのでしょうか。

江頭:色々とあるかと思いますが、特に痛かったのは、コロナ禍です。

江頭:それまで僕らのコミュニティは、イベント後の飲み会だとかカラオケが当たり前の、アナログでウェットなつながりが強みでもありました。雑談の中から新しいアイデアが生まれたり、信頼関係が深まったりする。その対面の熱量も、当時盛り上がりを維持する上で大事な要素でした。それがコロナ禍によりオンラインでのつながりが主になった途端、一体感は一気に削がれ、活動が沈静化したような所感があります。年に1回、baserCMSのミートアップイベントは続けていますが、日常的な勉強会などはやりづらくなっている。

輪をかけて難しいと感じる点もあります。ここ数年で「コミュニティのあり方」自体が、根本的に変わったことです。

――というと?

江頭:2010年前後の僕の周りを振り返ると、当時はコミュニティといえばFacebookグループが中心で「とりあえずここにいけば皆がいる」という、中心地のような存在がありました。その単一のグループに加わる人員の数を見て「メンバーが1000人になったぞ!」と一体感を共有することもできた。

しかし今は、技術コミュニティに参加する人たちの数が大きく増えたと同時に、Slack、Discord、X、あるいはconnpassのようなプラットフォームなど、とにかくツールが多様化・分散化したじゃないですか。僕ら世代は今でもFacebookのメッセージを使ったりはしますけど、「中心地」のような場所はつくりづらくなりましたよね。

単に「こういうツールと開発コミュニティがあります!」とプロモーションしても、「目立つ」ことはとても難しくなった。

こうなった以上は、時代に即したやり方を模索しなければいけないと感じます。

出会いの数々が不屈の源泉に

――「100円カレー」の時代や、経営のピンチ、5年がかりのモダン化、そしてコミュニティの停滞……。幾度も、困難に見舞われたかと思います。それでもbaserCMSを開発する上で、江頭さんの心が折れたことがないのは、なぜなのでしょうか。

江頭:「もう無理かな」と思ったことは何度もありますが、「もうやめよう」と思ったことはあまりないんですね。

それは何故かと聞かれると……やはり、いろんな人々を巻き込んできて「世話になった。迷惑もかけた」という認識があるんですよね。PHPの勉強会で出会ったコミュニティの仲間、経営危機に陥った会社を救ってくださった恩人まで、本当に多くの方々が、貴重な時間を使って僕とbaserCMSを応援してくれた。baserCMSがここまで生き残ってこれたのは、これらすべての縁のおかげであって、どれかひとつでも欠けていたら、今の姿はない。

そして僕が途中で開発をやめてしまったら、その方々の思いや費やしてくれた時間を、すべて無駄にしてしまうわけですよね。せめて「応援してよかった」と心から思ってもらいたいという気持ちが、ずっと強く存在していたんです。

――コミュニティの存在は、モチベーションの源泉であると同時に、「開発をやめられない理由」でもあり続けてきたのですね。それでは、baserCMSのこれからについて教えてください。

江頭:先ほど言った通り情報が増えすぎた現代では、ただOSS開発をしているだけでは、なかなか潜在的なユーザー層に見つけてもらえません。「見つけてもらうための理由」を常につくり続けないといけないと、近ごろは痛感しています。なので、今はAIとの連携に注力しています。

例えば、最近はbaserCMS向けのAIプラグイン「CuMcp」を開発し、無料での提供を開始しました。MCPを介してChatGPTやClaudeといった生成AIと連携し、自然言語でサイトの更新指示ができるようにするものです(デモ動画)。「昨日のイベントについてのブログ記事を下書きして、非公開で保存して」などとチャットで指示するだけで、自動でCMSの操作を実行してくれる。

江頭:baserCMSを続けていくためには、こうした模索も含め、時代の変化に常に追いついていかなければならないと思っています。ちょうど、僕らの社名が「キャッチアップ」でもありますしね(笑)。これからもユーザーと共に、どうにか進化を続け、新しい価値を追求し続けられればと考えています。

取材・執筆・編集:田村 今人

撮影:曽川 拓哉

関連記事

Zustand、Jotai、Valtioの作者はなぜReact状態管理OSSを3つ開発したのか【フォーカス】

コードが読めなくなったOSSを再生させるまで。スライドツール「Marp」作者の背水の学び直し【フォーカス】

macOS用エディタを引き継いで十年。CotEditor開発者を突き動かす“過激派”なMac哲学【フォーカス】

人気記事