最新記事公開時にプッシュ通知します

「FireAlpaca」開発者は諦めない。ペイントツール職人の数奇な四半世紀【フォーカス】

2025年10月10日

![]()

株式会社ピージーエヌ ソフトウェアエンジニア

nattou.org

ペイントツール、描画エンジン開発者。大学在学中、グラフィックツール開発を開始。2000年、システム・プロダクト株式会社にて「openCanvas」の初期開発を担当。2004年に同社を退社後、個人で「mdiapp」「LayerPaint」シリーズを開発。2010年、システム・プロダクト社から分社化した株式会社ピージーエヌの設立と同時に復帰し、無料ペイントツール「FireAlpaca」を開発。

X

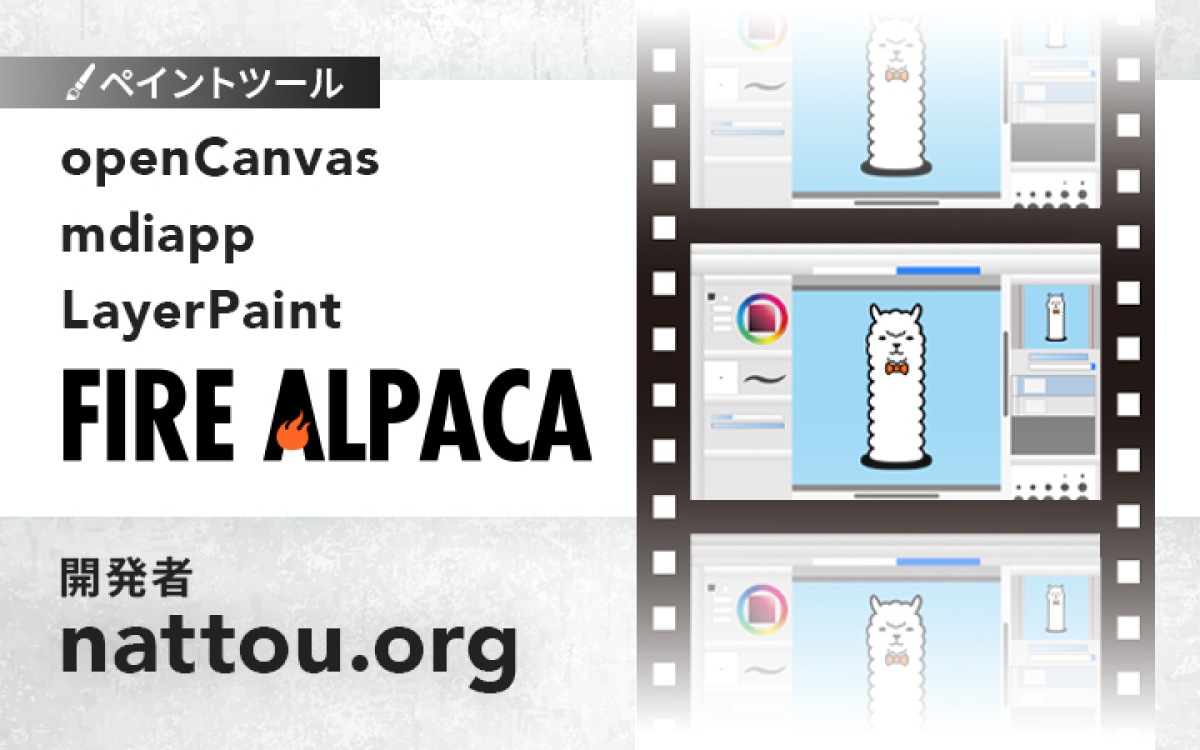

ペイントツール開発25年。

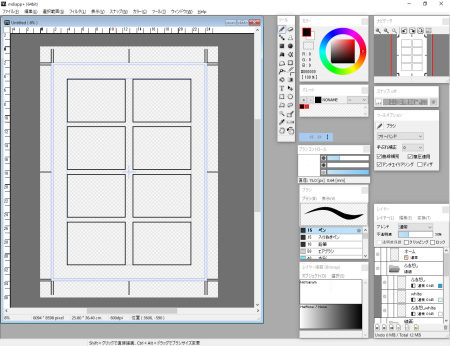

システム・プロダクト社のメンバーとして、2000年には「openCanvas」(※1)を。同社を退職し、個人として2006年に「mdiapp」(※2)、2010年に「LayerPaint」(※3)を。

そして、2011年にはシステム・プロダクト社からグラフィック部門が分社化したピージーエヌ社のメンバーとして「FireAlpaca」(※4)を。いくつものペイントツールや、そのエンジンを開発してきたエンジニアがいます。

現在もピージーエヌ社でFireAlpacaシリーズの開発を続ける、nattou.orgさんです。イラスト・漫画制作ツールとして知られるメディバン社の「MediBang Paint」も、歴史を辿るとnattou.orgさんが開発に深く関わった「CloudAlpaca」が源流です。

一体、どのような思いでこれらのソフトウェアをつくり続けてきたのか? そして、一度は退職しながらも、再び同社系列の会社で、ペイントツールをつくり始めた理由は何なのか。

「私は、本業も趣味も全部『これ』なので。お恥ずかしながら負け続きですが……このまま負けるわけにはいきません」と語るnattou.orgさんに、25年の開発史と、人生をかけた挑戦についてお話を聞きました。

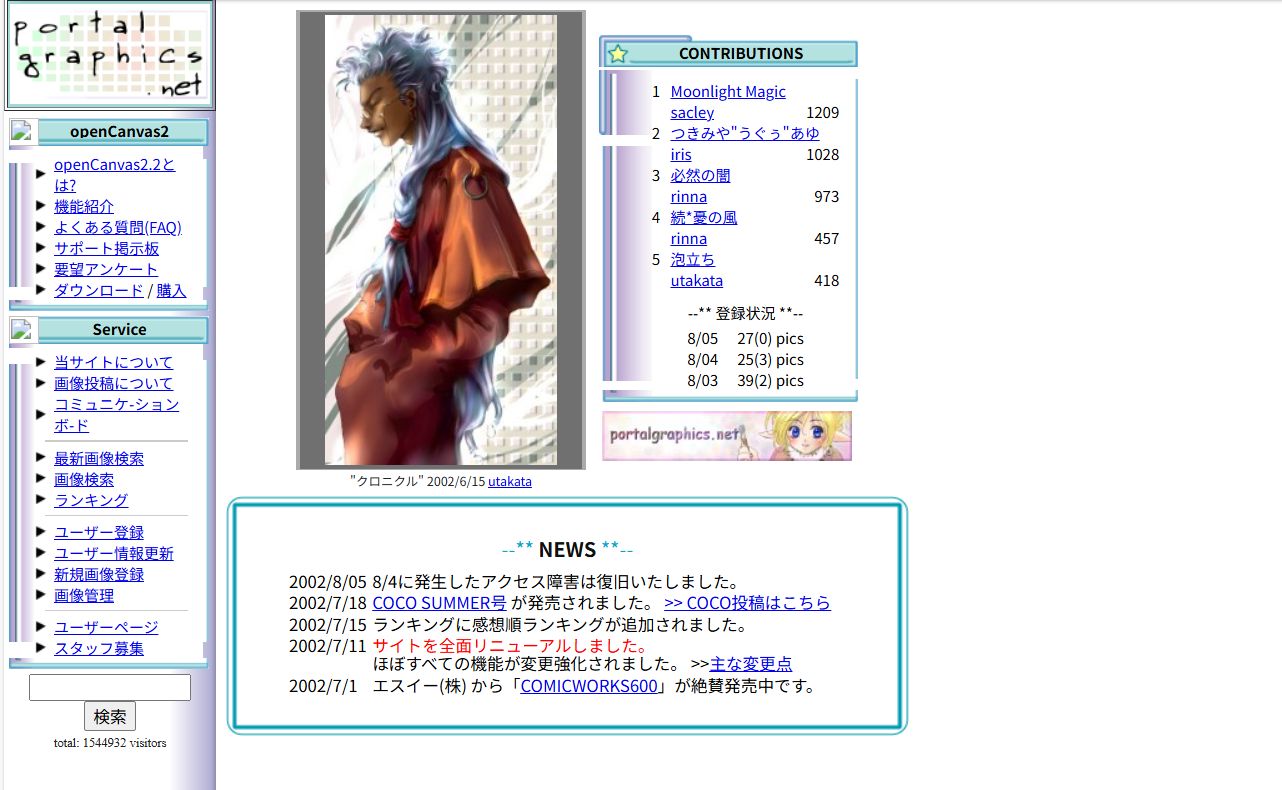

(※1)openCanvas:2000年にシステム・プロダクト社よりリリースされたペイントツール。描画工程を記録・再生できる「イベント」機能などを初期から備える。

(※2)mdiapp:2006年にnattou.orgさんが個人で開発した、イラスト・漫画制作用の多機能ペイントツール。

(※3)LayerPaint:2010年にnattou.orgさんが個人で開発した、モバイル向けペイントツール。

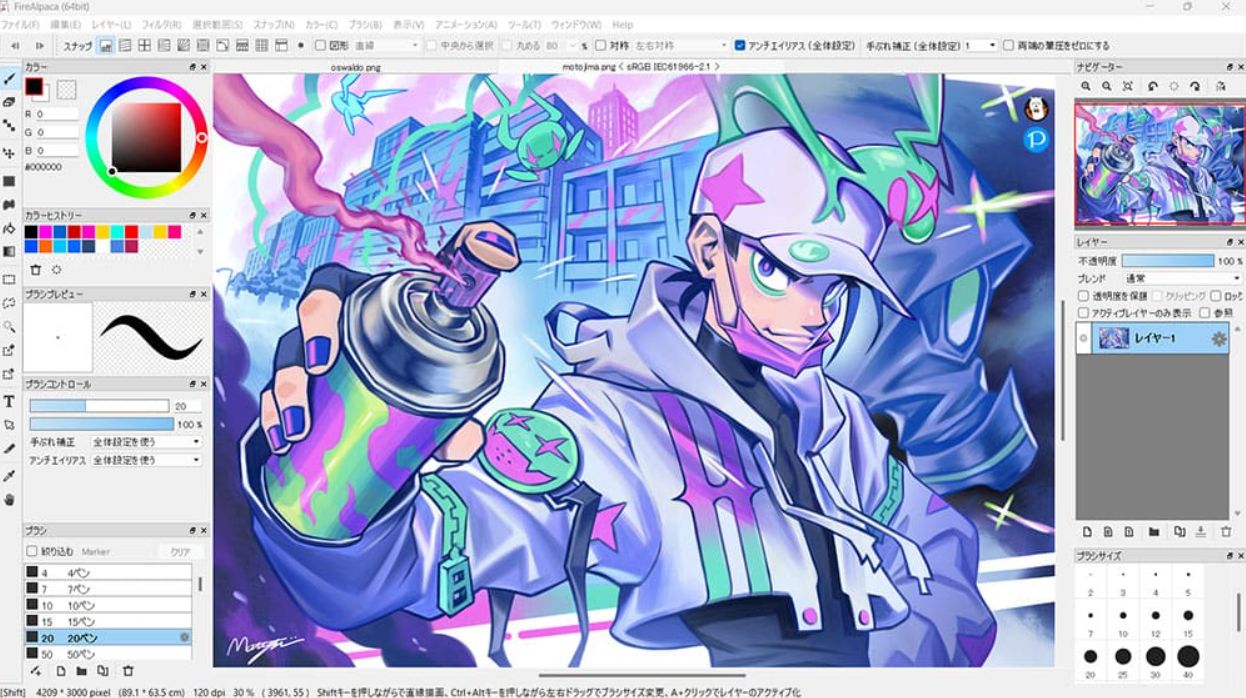

(※4)FireAlpaca:2011年、ピージーエヌ社よりリリース。シンプルで軽快な動作を特徴とし、無料で提供されてきた多言語対応のペイントツール。

気づけばまたペイントツールをつくっていた。

――まず、どのような経緯でグラフィックツールと関わるようになったのでしょうか?

nattou.org:もともとは90年代。私は壮大な演出の映像と音楽をリアルタイムで生成する、「メガデモ」と呼ばれるジャンルの映像作品に夢中でした。MS-DOS環境で、3DのCG映像がリアルタイムに生成されていく。こうした「CPUの特性を活かして極限まで最適化する」という低レイヤーのグラフィックスプログラミングに、私は面白さを見出していたんです。

その傍ら、大学ではペンタブレット等の入力デバイスに関する技術を扱う研究室に所属していました。そこで研究の一環として、「プログラム上で絵を描くとは、どういうことか?」という問いを解き明かそうとしたのが、ペイントツール開発のきっかけです。

――絵を描くとはどういうことか、ですか。

nattou.org:はい。例えば「線」って不思議じゃないですか? ペンタブレットからPCに送られてくる座標をそのままキャンバス上に描画しても、ただの点描です。ではこの点と点の間をどのようにして、滑らかな線で補完するか? 人間の手の微細な震えから生じるノイズをいかに平滑化して、意図した通りの美しい線にするか? そうした、曖昧な入力をデジタルに落とし込むための試行錯誤が、だんだん面白くなっていったんです。

ただ、自分がもともと趣味で漫画を描くのが好きだったこともあり、次第に私の興味は、純粋な技術探求から「自分が使いたいと思えるような、『描く』ためのツールを開発したい」という方向へと移っていきました。

その過程で、趣味でペイントツールをつくり始めるようにもなっていきました。

――それでは、openCanvasをつくり始めた経緯を教えてください。

nattou.org:実のところ、これは新卒時の「退屈」から抜け出したいとの一心によるものでした。

当時は就職氷河期の真っ只中。どうにか私を拾っていただいたのが、金融系のシステム開発を手がけるシステム・プロダクト社でした。

入社後の研修は、主に金融システムのサーバー構築に用いられる、Linuxのコマンドに関するものでした。が、正直、私自身はやりがいを見出せなくて。もちろん与えられた仕事ですし、自分なりに楽しみを見つけて取り組むべきだったのでしょうが、どうしても性に合わなかった。このままでは、時間がただ溶けていくような感覚のまま、社会人としての毎日を過ごすことになってしまうのでは、と思ってしまった。

そんな焦りの中、ふと「大学時代にこんなツールをつくっていたので、ペイントツールの開発をさせてくれませんか」と社長に直談判したんです。

――その提案が、通った……?

nattou.org:はい。あっさり「いいよ、やってみたら」と言っていただいて。「え、いいの?」と驚きました。

そうしてopenCanvas事業が立ち上がり、2000年に無料ソフトとして提供を開始しました。ただ当時はネットワーク広告のような無料提供に適したビジネスモデルは確立されていなかったため、途中でopenCanvasを有料化。また知見を活かしてペイントツールのOEM開発も行うようになり、一定の売り上げが出るようになりました。

――当時のopenCanvasについて調べると、充実したブラシ機能や筆圧検知、複数人で同時に描画できるネットワークペイント機能のほか、イラスト投稿コミュニティサイト「portalgraphics.net」を公開したり、描いたイラストの制作手順をデータ化してダウンロードできるタイムラプスのような機能まで備えたりしていました。

nattou.org:いずれも、私の発案ではありますね。

――2000年としては、かなり先進的だったかと思います。ユーザーにも受け入れられ、大きな達成感があったのではないでしょうか。

nattou.org:いえ。私は全然、「調子に乗れなかった」んです。

会社の主幹事業はあくまで、厳格な品質管理が求められる金融系のシステム開発が主でした。私はその中の実験的な小さな部門で、ペイントツールという変わり種を開発をしていた立場です。一定の売り上げはあっても、本体の事業規模からすれば比較にならない。そのせいか、私は「周りの社員からしたら、自分は遊んでいるように思われているのではないか?」という感覚を常に抱いてしまっていました。

やがて2000年代半ばに差し掛かると「このままでいいのか?」とキャリアにも迷うようになり。閉塞感や悩みの中、2004年に会社を退職することにしました。

――退職後、何をされていたのか教えてください。

nattou.org:退職後は知人の紹介で、大阪にあるCG系の企業に転職しました。

今度は事業内容自体が主にグラフィック領域に根差しているというのもあって、居心地の良さを覚えていました。

新たな仕事にも慣れてきた頃、趣味として、グラフィックライブラリをゼロからC++でつくり始めました。画像データのバッファを管理しつつ線や図形を描画したり、アンチエイリアスをかけ、グラフィック表示をできるようにするライブラリです。

もう以前のように、本格的にペイントツールをつくろうとまでは思わない。あくまで、ディスプレイの中に自分のコードで新しいものを構築していく、あの感覚を楽しむのが主な目的でした。

そうして気がつくと、私はペイントツール「mdiapp」を開発していたんですね……。

――なぜでしょうか?

nattou.org:なぜなんでしょうね? ライブラリを整備し、描画処理、レイヤー機能、UIと、欲しくなった要素を継ぎ足していくうちに、いつの間にかペイントツールの形になっていた。

恐らくは結局、openCanvasで積み上げてきたものを、途中で投げ出してしまったことへの心残りが、無意識にあったんだと思います。「あそこまでやったのに、捨てるのはもったいない」と。そうして2006年ごろ、私はmdiappを公開し始めました。

――体に染み付いた動きかのように、自然とペイントツールを開発していた?

nattou.org:そうかもしれません。

ひとつの転機は、2007年。Windows Mobileを搭載した「EM・ONE」というPDAを見て、漠然と「これからは、常時ネット接続ができるモバイル端末の時代がくるかも」との予感が私に走りました。それで、Windows Mobileに対応したmdiappをつくってみました。残念ながら、Windowsのモバイル端末の時代はきませんでしたが。

そうして2010年に初代Xperiaが登場したときは、Googleが手がけるオープンな規格であることに加え、本格的なタッチ操作に対応したハードウェアが普及し始めた状況を見て「今度こそモバイルで絵を描く時代がくる!」と確信しました。そこでモバイル開発好きの友人とAndroid用のペイントツール「LayerPaint」を開発し、約300円で売り出したんですね。しばらく、ポツポツとしか売れませんでしたが。

この頃には大阪の会社も退職し、さまざまな場を転々としながら個人開発を続けていました。すると2010年、同年のある日、システム・プロダクトの、例の社長から連絡があったんです。「戻ってこないか?」と。

私が去った後もグラフィック事業は続いていたものの、開発リソースの確保や、競合ソフトの台頭に苦戦していたようでした。

――驚きませんでしたか?

nattou.org:正直、どうしようかと迷いました。「またあの閉塞感の中に戻るのは……」と。しかし、お話を聞いて驚きました。「開発に集中できる環境をつくるために、グラフィック部門を分社化して新しい会社を立ち上げる。その新会社で、もう一度やってみないか」とのことでしたから。

ペイントツール事業を立て直すには、機動力のある専門組織の立ち上げが必要だと判断したのでしょう。その社長の気概に、私も引けなくなってしまった。「では、やりましょう」と。そうして2010年に設立されたのが、今のピージーエヌです。

またずるずると、この業界に戻ってきたわけです。

その個人開発が希望となった:FireAlpacaの誕生

――6年越しの復帰、どのようなスタートを切ったのでしょうか。

nattou.org:目の前にあったのは、厳しい現実です。まず向き合うべきプロダクトは、数年ぶりに再会したopenCanvasでした。私が退職した後も開発は続いていましたが、年度別の売上表に目を通すと、毎年10%ずつ、綺麗に右肩下がりを描いていました。「ここから逆転できるのか?」と、途方に暮れたものです。

しかも当時は、ある意味「瀬戸際」といえました。すでに初代iPadも登場し、誰もがモバイルで絵を描く時代がくる、という確信が私の中でますます強まっていたのです。

しかし、iOS開発の知見が社内にあるわけでもないし、設立したばかりの会社が社運をかけてモバイルに全リソースを注ぐのは、あまりにリスクが高い。失敗すれば、いきなり倒産です。

結局、モバイル領域には踏み切れず、既存のユーザー基盤を活かせるopenCanvasの立て直しに注力することにしました。

――とても厳しい状況だったのですね。

nattou.org:しかし立て直しを図ろうにも、もはや売上の下降には抗えず。「どうしよう」と行き詰まりました。

何とかしなければと思い、ある日「自分が個人開発でずっと育ててきた、mdiappの描画エンジンを使いましょう」と提案しました。実をいうと、mdiappのエンジンは設計当初からポータビリティを重視していました。変化の激しくなっていく時代、どんな状況になってもいいように、応用が利くアーキテクチャを意識していたんです。描画処理やレイヤー管理といった中核部分は、固有の環境に依存しない標準的なC++だけで記述していました。なので、LayerPaintのような派生アプリもつくれた。

このエンジンを使って、ピージーエヌでも何か新しいプロダクトをつくりましょう、と。

これが、FireAlpacaの始まりです。

――そのような経緯だったとは。

nattou.org:FireAlpacaには、これまでの反省をすべて込めました。

openCanvasで有料ツール市場に挑んだ経験から、当時の市場環境の厳しさを痛感していたんです。特に、「SAI」(※5)は長期間にわたり実質無料で使える状態で、絶大なユーザー基盤を築いていました。加えて、有料市場には例えば「ComicStudio」「IllustStudio」(※6)のような強力なソフトも存在していた。

そこでまずは無料で提供して手にとってもらい、ユーザー基盤を広げることを最優先しました。2000年当時とは異なりWeb広告のビジネスモデルが確立されていたので、純広告やネットワーク広告で収益を立てようとの狙いでした。

そのために意識したことがいくつかあります。まずは、シンプルさ。mdiappで実装していた複雑な機能はあえて削ぎ落とし「お絵描きって楽しい!」と誰もが感じられる手軽さに特化しました。

次に、グローバル戦略とクロスプラットフォーム。日本の市場はすでに強豪がひしめいていたため、当初から海外の広大な市場を意識し多言語対応にしつつ、MacとWindowsの両方で動くように開発しました。

最後が、キャラクター性です。「アルパカ」という親しみやすいアイコンを立て、お堅くなくポップなソフトだとの印象づけを狙った。これは、社長のアイデアでしたね。

nattou.org:海外では思ったほどは伸びなかったのですが、結果的にこの戦略は国内で当たり、大きなシェアを獲得していくようになりました。pixivに投稿される作品の使用ソフト比で、FireAlpacaが、最大手となりつつあった「CLIP STUDIO PAINT」(※7)の3分の1に達するなど、大きな盛り上がりを見せた時期もありましたね。

しかし、この勢いも長くは続かなかった。数年経つと、またもFireAlpacaのシェアが少しずつ落ちていったのです。そうして今に至るまで、決して十分とはいえないような状況のまま推移しています。

(※5)SAI:ペイントツールSAI。2004年ごろから更新の続いた開発版(ベータ版)が長期間無料で利用できたこともあって大きな支持を集めつつ、2008年に正式な製品版がリリースされた。軽快な動作と滑らかな描き味が特徴。

(※6)ComicStudio、IllustStudio:いずれも株式会社セルシスがリリースしたペイントツール。前者(2001年リリース)は漫画、後者(2009年リリース)はカラーイラストと用途を特化して提供されていた。

(※7)CLIP STUDIO PAINT:株式会社セルシスが2011年ごろから開発・販売するペイントツール。通称「クリスタ」。イラスト、漫画、アニメーション制作までカバーする統合的な機能性を持ち、幅広い層に支持される。

ペイントツール市場の残酷な「勝者の法則」

――シェアがじりじりと下がっていったのは、何が原因だったのでしょうか? 例えば、技術的な壁でしょうか?

nattou.org:もちろん、技術的な難しさは常にあります。ペイントツールはハードウェアが絡むので、小規模なチームでOSやタブレットドライバーの無数の組み合わせに対応し続けるのは大きな苦労が伴いますし、ブラシの挙動を少し改善しただけで「以前と描き味が違う」と敏感なユーザーから指摘されることもある。

しかしFireAlpacaが直面した壁は、そこではありません。より本質的な課題は、「マーケティング」的な側面にあったのだと思います。

――マーケティング、ですか。

nattou.org:はい。ここからは、私の勝手な分析になります。

単純な性能や機能性はもちろん重要ですが、ユーザーがペイントツールを選ぶ上で何より大事なのは、実は「みんなが使っている」という事実そのものではないかと思うのです。

特に重要なのは、「絵が上手な友達も使ってる」「あの有名なイラストレーターも使ってる」という、ある種の権威性ではないかと。そうした安心感がユーザー間に生まれると、特定のツールが選ばれ続けていくようになる。

その点で、高いシェアを誇る「CLIP STUDIO PAINT」は、コミュニティへの普及戦略が非常に巧みです。ユーザー同士が自作のブラシや素材を共有できるプラットフォームを公式に運営したり、影響力のあるイラストレーターと積極的にコラボレーションしたりもして、「高みを目指すならば、このツール」というイメージを獲得している。

そうして「プロも含め、みんなが使ってる。これを選べば間違いない」という空気感が出来上がると、もう、強いですよね。個別の機能にこだわりがない人でも、絵が上達していく過程で、ごく自然に「じゃあ、クリスタを買おうか」という行動につながっていくのです。

――その観点から見ると、FireAlpacaが直面した課題とは何だったのでしょうか。

nattou.org:最大の問題は、FireAlpacaに慣れた後の「ステップアップの先」を、我々が用意できていなかったことでした。

――ステップアップの先。

nattou.org:はい。有料ソフトがひしめくなか、無料のFireAlpacaは狙い通り「初心者が最初に触れるツール」として定着しました。しかし、ユーザーコミュニティの間では「いずれは本格的な有料ソフトを使うべきだよね」という風潮も根強く存在し続けていた。

すると「FireAlpacaでデジタルペイントの楽しさを覚えた後、よりプロユースなソフトウェアへと『卒業』していく」という流れが多く見られました。高性能な印象が薄い我々のツールは、クリエイターを目指す人の敷居を下げるという意味で成功はしたものの、図らずも他社製品への「踏み台」かのような存在になってしまっていたのです。

そうしてPCでは熟練者がプロ向けの有料ソフトに流れ、我々が手を出せなかったモバイル領域では、2011年に登場した「ibisPaint」(※8)が席巻した。その中でFireAlpacaは「PC向けの、エントリーモデル」という立ち位置から抜け出せず、シェアが限られてしまったと、私は見ています。

(※8)「ibisPaint」:株式会社アイビスが2011年にリリースした、スマートフォンやタブレット向けのペイントアプリ。基本無料との手軽さなどにより、モバイル環境におけるお絵かきツールとして支持を集める。

――その厳しい状況を、どのように打開しようと考えましたか。

nattou.org:2016年に、プロユースを想定し機能を拡充した有料版「FireAlpaca SE」を、「Steam」経由で発売しました。こちらは海外を中心に、ある程度の売上が出ています。当初から海外展開を見据えていたFireAlpacaが、まさかこのような形で国外のユーザーを獲得していくことになるとは。

しかし、この選択はまた新たな課題も生みました。販路としてゲームプラットフォームを選んだことで、「会社の規定で使えない」という法人ユーザーの声も届いているのです。我々のツールを多くの方に届ける上での最適解は何か? その模索は今も続いています。

思えば、無料だったopenCanvas初期に始まり、途中で有料化。そしてWeb広告の時代に合わせてFireAlpacaでは再び無料へと、我々は何度も方針を転換してきました。そしてSEにて再び買い切り型の有料版を提供してみたら、今度はサブスクリプションが当たり前の世相になった。

結局、後々何が正解になるのか分かりません。本当に、試行錯誤の連続です。

そしてリベンジ戦へ

――奮闘の日々の中、さまざまなめぐりあわせや、不運もあったことかと拝察します。不躾な質問ですが「あの時こうしていれば」と強く感じるターニングポイントはありますか?

nattou.org:「たられば」の話は難しいですが、強いていうなら一番は2010年代初頭、モバイルの波に乗り切れなかったことでしょうね。

実は、個人開発のLayerPaintは2011年ごろ、ペン入力対応のスマートフォン「Galaxy Note」が登場した瞬間、面白いように売れた時期がありまして。「やはりモバイルの時代はきている」のだと実感しました。リソースに余裕がなく、iOSに知見のあるメンバーもいなかったとはいえ、あの時、会社を挙げてモバイルに全ベットできていたら、と。

もっと根本的な後悔を挙げるなら、openCanvasを開発した頃の、自分自身の振る舞いかもしれません。

萎縮したりせず、むしろ調子に乗って「すごいものができたから、一緒につくろうぜ!」などと周りを巻き込んでいれば、事業も私自身も、違う方向に進めたかもしれない。

しかし当時の私には、それらができなかったわけです。

――そうした経験を踏まえて、今後の戦略をどのように考えていますか?

nattou.org:今はもう個人開発はしておらず、現在はすべてのリソースを「FireAlpaca」に注いでいます(LayerPaintは2022年に、mdiappは2024年に更新を停止)。

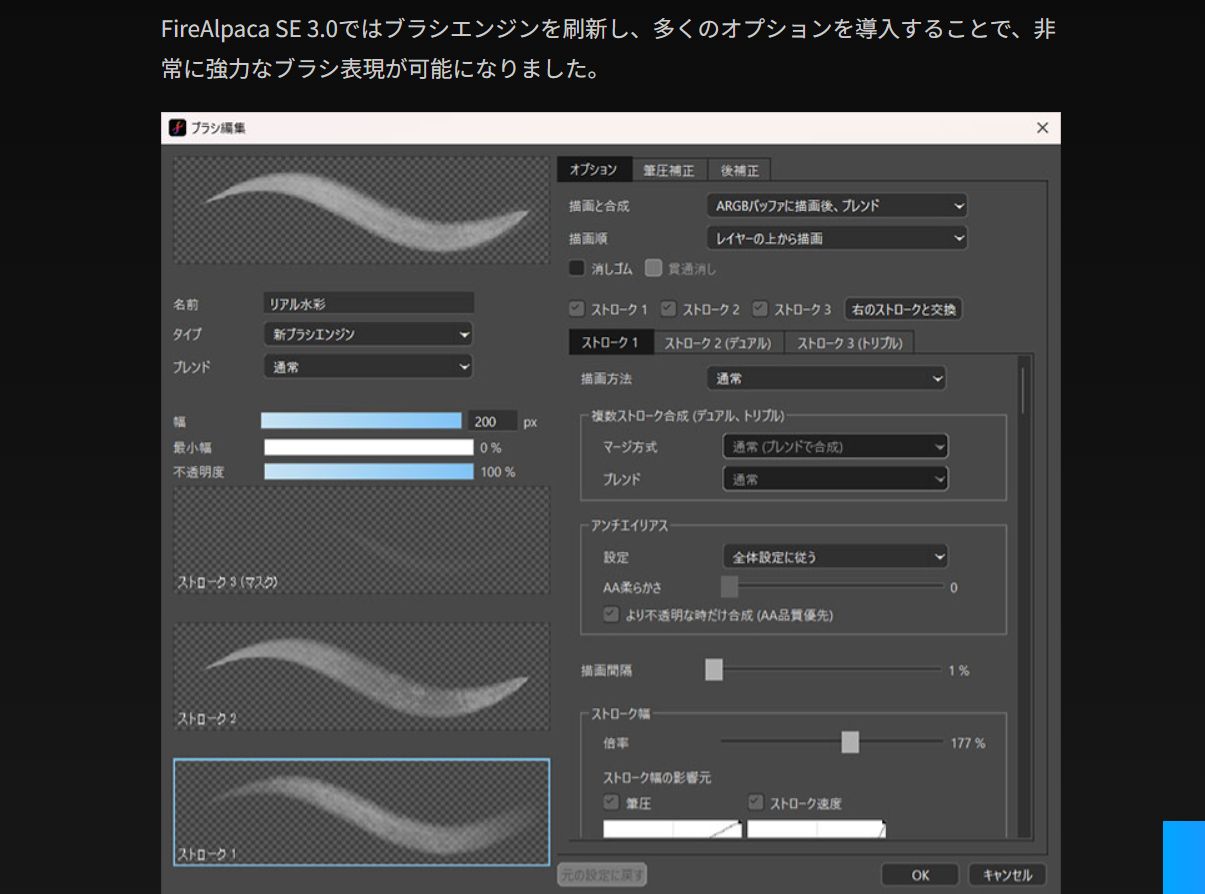

そうして注力しているのが、有料版であるFireAlpaca SEの、技術的進化です。近々リリース予定の「FireAlpaca SE 3.0」では、ユーザーの皆さんに自信を持って使い続けてもらえるツールにできるよう「とにかく『ハイテク』であること」を追求しています。

具体的にいうと、例えば、マルチコアCPUを徹底的に活用する設計思想。編集時やキャンバス操作時にCPUリソースを限界まで使い切るようなハイパフォーマンスを目指していきたい。市場には、現在のハードウェアの性能を生かしきれているソフトばかりではないので、そこに活路があるのではないかと考えています。技術を武器に、戦いたい。

他に一部を挙げると、「MFG」というフィルターシステム。これはユーザーが自作した描画用フィルターを、様々なOSで手軽に追加できるようにする仕組みです。従来のフィルタープラグインはOSごとにDLLなどにコンパイルされたライブラリを用意する必要があり、環境によっては追加自体が許されなかった。一方でMFGは、フィルターの処理内容を専用言語で記述すると、それが各OSに最適化されたシェーダー命令へと変換される仕組みになっています。これにより、GPUの性能をフルに活かした高速なフィルターを、特別な開発環境なしでユーザーが手軽に追加できるようにします。

――むしろ、「3.0」に本格注力する前は、個人と会社、両方での開発を長年並行して続けていたのですよね。大変ではなかったのでしょうか?

nattou.org:LayerPaintについては、Androidのアップデートに追従し続けるのが大変でしたが、mdiappはやや話が異なります。

これは私にとって「実験場」のような側面がありました。思いついた新しい機能はまず個人開発で実装をしてみて、その中から特にユーザーのためになると思ったものを、FireAlpacaに応用する。こうしたサイクルが回っていたんです。なのでモチベーションに垣根はなく、どちらも私にとってはひとつのプロジェクトのような感覚でした。

――しかし25年もの間、同じ領域で走り続け、今後も挑戦をされていくという、そのモチベーションはどこにあるのでしょうか。

nattou.org:私は、本業も趣味も全部「これ」なので。

お恥ずかしながら負け続きですが……このまま、負けるわけにはいかないんです。

趣味に逃げ場があればよかったのですが、残念ながら私の場合、ペイントツールというものを取ったら何も残らない。20年前からC++で書き続け、今も動かしているこのコードが、私の全てです。

だから言葉を選ばずに言うと、正直、「報われてみたい」んですよ。人生のほとんどをかけたものが、このままでは悔しいじゃないですか。誰もが使ってくれるようなツールを、つくりたいのです。

――そのようなお覚悟だったとは。

nattou.org:とはいえ暗いことばかりでもありません。

今は環境や仲間にも恵まれ、なんだかんだこんなに楽しい仕事はないとも思っています。そして、この手でつくりたいものは、他にもたくさんあります。openCanvasを提案したあの頃のように、突飛でも面白いと思えるアプリケーションもつくってみたい。そのためにも、まずはこの挑戦をやり遂げます。このグラフィックという世界で、まだまだやれるだけのことはやっていくつもりです。

取材・執筆・編集:田村 今人

撮影:曽川 拓哉

関連記事

何があっても開発だけは止めない。誕生29年、圧縮解凍ソフト「Explzh」作者の不屈【フォーカス】

「CubePDF」の提供を続けたくて。倒産寸前のフリーソフト会社を、開発者自ら再建させるまで【フォーカス】

Windowsを去り“Linux専用”に完全移行。フリーソフト「AzPainter」を19年つくっている理由【フォーカス】

人気記事