最新記事公開時にプッシュ通知します

個人ホームページが「衰退した」といわれる理由と、「Web日記」文化について【フォーカス】

2025年10月9日

![]()

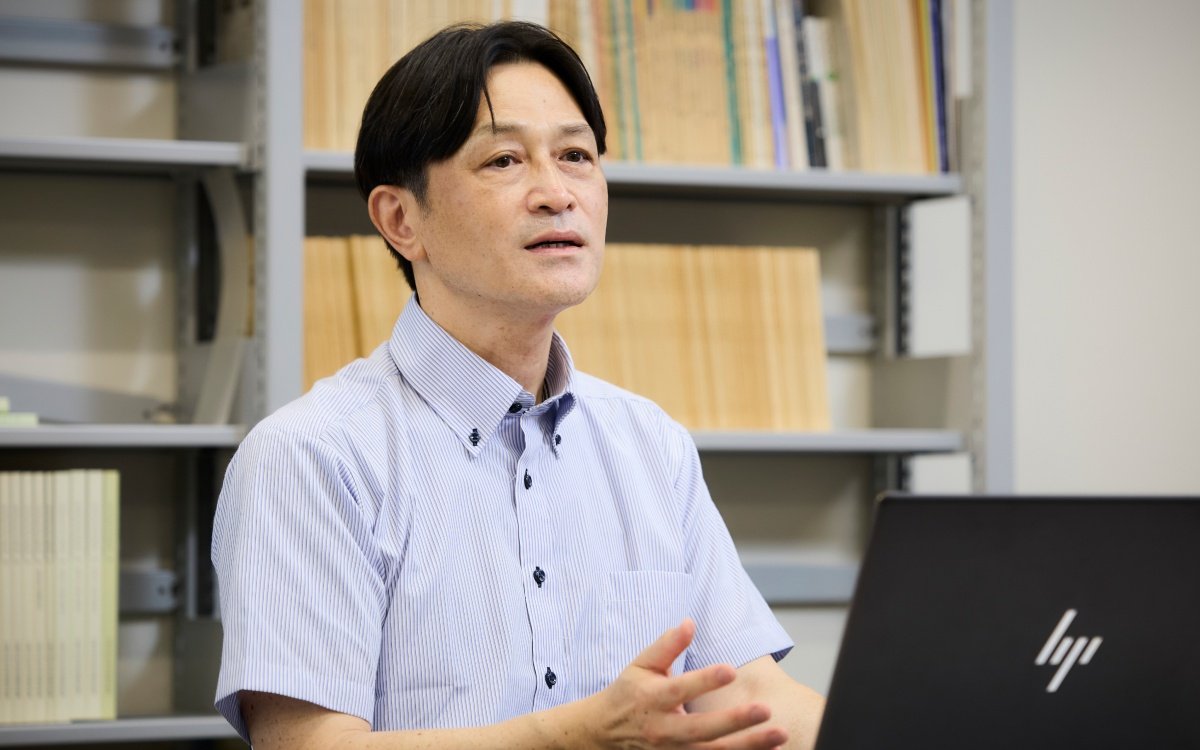

立教大学社会学部メディア社会学科 教授

木村 忠正

1964年生まれ。文化人類学者。専門はネットワーク社会論、メディア・コミュニケーション研究。国際大学GLOCOM、早稲田大学理工学部、東京大学大学院総合文化研究科などを経て現職。1990年代半ばのネット黎明期より、オンライン空間における自己と他者の関係性、コミュニティの形成と変容、日本社会における情報技術の受容の特質などを研究。デジタルデバイド、デジタルネイティブ、ネット世論などの研究にも取り組む。『ハイブリッド・エスノグラフィー』『ネットワーク・リアリティ』”Keitai, Blog, and Kuuki‐wo‐yomu (Read the atmosphere): Communicative Ecology in Japanese Society”など、国際比較の観点を含む論文・著作も多数。

X(旧Twitter):@rkkykmrt

researchmap

はてなブログ

「Yahoo!ジオシティーズ」(2019年サービス終了)をはじめとして、かつてインターネットを彩った無料ホームページ作成サービスがその提供を終えるたび、SNS上では「またネットの文化遺産が失われた」との形で個人サイトの喪失を嘆く声が上がります。

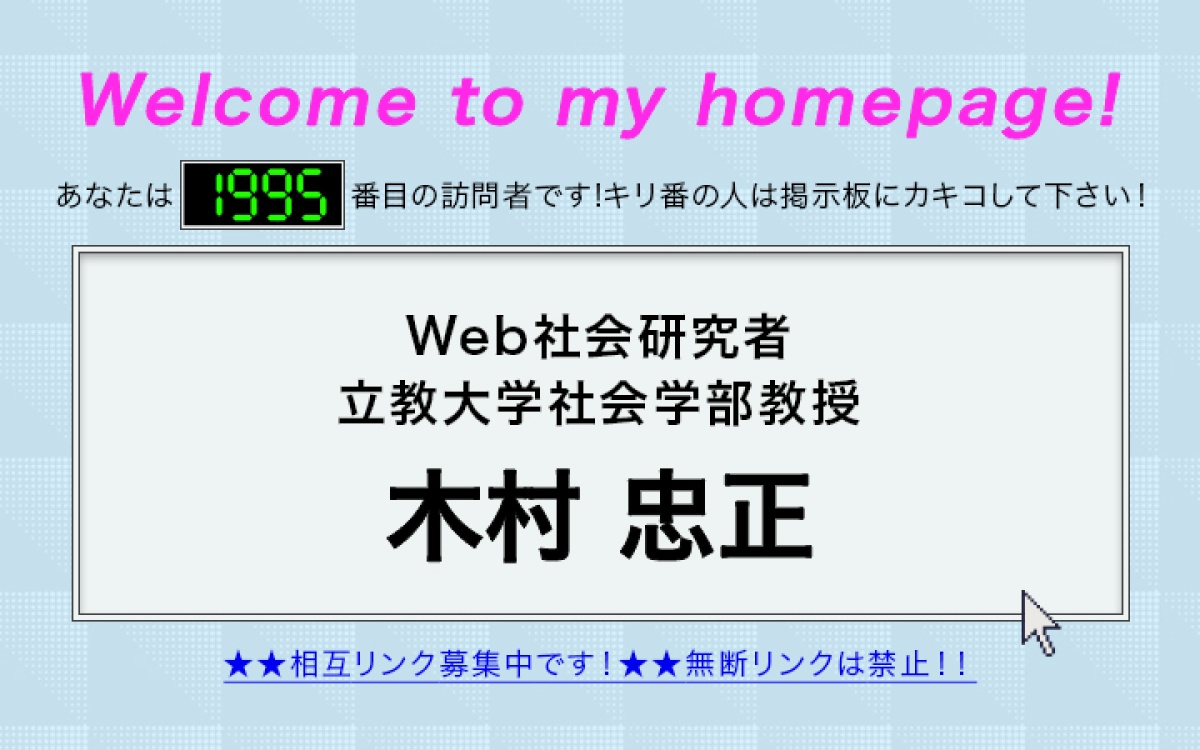

HTMLタグを手打ちしつつアクセスカウンターの「キリ番」に一喜一憂した世代や、そうしたサイトを利用していた人々にとっては、ひとつの時代が終わりを迎えているように感じられるかもしれません。

では、本当に個人サイト文化は「衰退」したのでしょうか? そうだとすると、その変化はなぜ、どのように起きたのでしょうか。

黎明期からネットの文化的・社会的影響を分析してきた文化人類学者・木村忠正さんは、「その根底には、どうも『Web日記』における特異な文化が強く関わっているように感じられます」と話します。

技術の進化やサービスの栄枯盛衰の根底にある、Webを取り巻く文化について、木村さんがどのようにみているのか、インタビュー内容を講義形式でお届けします。

「個人サイト」の時代はどう変化したか

木村:個人ホームページ(個人サイト)の文化の変遷について、日本のネット史を振り返りながらお話できればと思います。

結論から先に少し触れておくと、「衰退」という言葉で片付けるのは少し単純すぎるように思います。個人サイトをあまり見かけなくなったように感じられるのは、その文化の根底にあった人々の欲求やコミュニケーションのあり方が、形を変えながら現代に受け継がれていった結果ではないかと私は思います。

2000年ごろの個人サイト利用実態は

木村:まず、日本においてインターネットが本格的に普及しはじめたのは、1995年ごろからです。世界でも、World Wide Web(WWW)サーバーの指数関数的な増加が始まっていた時代でした。サイバースペースにおける人類学の研究に取り組み始めたばかりの私自身も、HTMLを手打ちで学び、1995年には自身の個人サイト「木村忠正の仕事部屋」を立ち上げてみたりしていました。そしてWindows 95の発売やISDNの普及により、一般の人がPCでインターネットに接続する技術的ハードルがどんどん下がり、個人が情報を発信する土壌が整っていきました。

木村:では2000年前後に隆盛を極めていた個人サイトは、誰がどのような目的で利用していたのでしょう。

まず『平成13年版 情報通信白書』によれば、2000年末時点の日本のインターネット利用者数は、パソコンや携帯電話などを合わせて推計約4,708万人でした。職場などを抜いて、自宅だけでパソコンを利用している人に限定すると、2,065万人です。

ただ個人サイトの具体的な数については、判然としません。インターネット協会発表の『インターネット白書2001』(アーカイブ)によると、当時個人サイトを開設していたのは、パソコンユーザーのうち7.7%とされています。異なる調査のためあまり確かな数字ではありませんが、2,065万人と単純に掛けるなら、当時の個人サイト開設者数は約159万人。3分の1がアクティブユーザーとすると、少なくとも50万人以上が活発に自分のサイトを運営していたのではないでしょうか。

そして当時、社会心理学者の池田謙一先生、柴内康文先生は、個人がホームページを持つ動機として、以下の3種類を指摘していました(※1)。

■「情報呈示動機」(自分の経験体験を伝える、関心を共有する人への情報提供、趣味に関する記録を残す、日々の記録のため、など)

特定の趣味やテーマについて、自身の記録や収集した情報をまとめた個人サイトなどがこれに該当します。

■「自己情報発信・表現動機」(自分を売り込む、自分の作品などの公開、自分の主張や意見を伝えるため、など)

後にアルファブロガーとよばれる情報感度の高い発信者の活動の場や、フリーランスや自営業者・IT技術者などによる自己紹介や名刺のような使われ方が該当し、また、pixivといったクリエイター向けプラットフォームの源流でもあると捉えることができるでしょう。私のような大学教員や研究者が、研究業績やゼミ情報を公開する目的で運営した個人サイトも含まれそうです。

■「コミュニケーション動機」(知り合いへの近況・情報提供、団体などの情報発信交換、さまざまな人と知り合いになるため、など)

例えば、同人サークル同士が交流する掲示板や、特定のテーマに関心を抱くメンバー同士のメーリングリストなどもホスティングするサイトが該当するでしょう。

ではこれらの動機により設置されていたコンテンツでは、特にどのようなものが多かったのでしょうか。個人ホームページといえば、BBS(電子掲示板)のイメージが強い方も多いかもしれません。実際、社会学者の石井健一先生らによる同時期での研究(※2)によると、ホームページの4割が掲示板を設置していたといいます。

ただ、私が特に興味深いと思うのは、ネット普及のかなり早い段階から、自分の個人的な事柄を不特定多数に発信する「Web日記」の文化が広がっていたことです。石井先生らの同研究では、4分の1にWeb日記が、3分の2にエッセイの掲載がみられた、とされています。また、1995年には、個人日記サイトだけを集めた「津田日記リンクス」(個人が運営していたWebリンク集)が登場しており、この文化の根強さを物語っています。このWeb日記の文化が、この後のお話において重要なテーマとなります。

(※1)池田謙一・柴内康文(2000)「電子メディアにおける『受動的』情報発信のコミュニケーション論的意味づけ」大川情報通信基金研究助成報告書

(※2)石井 健一、辻 大介、橋元 良明(2000)「内容分析による個人ホームページの国際比較–自己開示・自己表出を中心に」東京大学社会情報研究所調査研究紀要14号、1-81頁

ブログとSNSの登場、そしてユーザーの「移動」

木村:個人サイト文化が最盛期を迎えていた2000年代初頭、変化が起こりました。技術革新と、新たなプラットフォームの登場です。

まず、2001年ごろからADSLサービスが本格普及しはじめ、常時接続のできるブロードバンド環境が身近になっていきました。そして、2003年から2004年にかけてはブログサービス(ライブドアブログ、アメーバブログなど)が、2004年から2006年にかけてはSNS(mixi、GREEなど)がそれぞれ台頭しました。HTMLの知識がなくても、ブラウザ上から手軽に記事を投稿できるブログは、情報発信の技術的ハードルを劇的に下げました。また、mixiのようなSNSは、友人との閉じた関係性の中で日記を共有し、足跡、コメントをつけ合うという、よりコミュニケーションに特化した場を提供しました。同時に、iモードやEZwebを通して、携帯電話によるネット接続も当たり前のものになっていきました。

結果、2005年のインターネット利用者は約8,529万人(平成18年版情報通信白書)へと急増。ブログの登録者数は2006年3月末時点で約868万(総務省2006年4月13日付発表)人、SNSは約716万人に達しました。なお『インターネット白書2006』の調査によれば、「自分のブログを公開している」とした人は25.3%だったのに対し、個人Webサイトの開設率は24.6%、休止せず運営を続けている人は15.1%で、すでにブログが個人サイトの勢いを抜きつつあったことが伺えます。その後はご存じの通り、SNSが爆発的な普及を遂げ、今に至ります。

技術的ハードルが下がったことで増えた発信者

木村:さて、当時ブログでの情報発信に関心を持っていた人たちは、主に3つの層に分類できるかと思います。

■個人ホームページからブログへ移行した人

HTMLを手打ちする手間から解放され、更新の手軽さや、コメント機能などによる活気ある交流を求めて移行した人が多かったのではないでしょうか。

■新規にブログを始めた人

こちらのユーザー層が最も多かったと考えています。この層の多くは、それまでは情報発信の経験がなかったのではないでしょうか。モバイルインターネットの高い普及率(平成17年版情報通信白書によると2004年度末で7515万契約)を背景に、携帯電話からも手軽に投稿できるブログ(「chip!!」などのケータイ向け「リアルタイムブログ」も含みます)が、主婦層や若年層といった新たなユーザーを爆発的によびこんだとみています。

■個人ホームページに残った人

ブログの画一的なテンプレート文化を嫌い、表現の自由度や技術的なこだわりを重視した層です。比較的、少数派かと思われます。

このようにみると「個人サイトが衰退した」というよりは、個人サイトが担っていた機能が、より手軽で多様なプラットフォームに分化・拡張され、それまで「本当は自分も発信をしたかったけれど、技術的なハードルにより発信をしてこなかった膨大な数の人々」が、新たに参加してきたのではないでしょうか。

そして、その拡大を牽引したものこそが、先に挙げた「日記」的なコンテンツでした。ブログにしろ、後のmixiやTwitterといったSNSにしろ、日々の日常を気軽につづる「日記」的なコンテンツこそ、人々が書込み、閲覧する中心的な動因だったのです。

そもそもブログの語源にあたる「weblog」は、ユーザーが収集したニュース記事といった、Web上の情報をログするWebサイトを意味する言葉として、海外で誕生しました。ところが、日本では普及当初から、個人の日常をつづる「ダイアリーブログ」として、ブログは受容されました。これは個人サイト時代から続く、日本のWeb日記文化の根強い特性が反映された結果といえるでしょう。

なぜ日本人はこれほど「Web日記」を愛したのか

木村:では、なぜ日本のネット文化において、Web日記が中心的な役割を果たすことになったのでしょうか。

そこには、日本社会特有のコミュニケーション様式と、オンライン空間における人々の心理が深く関わっていると私は考えています。

「情報呈示」をフックにした、「受動的コミュニケーション」

木村:ヒントは、先ほどご紹介した「ホームページを持つ動機」のうちの、「情報呈示動機」にあるかもしれません。

池田先生・柴内先生は、ホームページによるコミュニケーションが「特定の相手方を想定して行なわれるコミュニケーション行為ではなく、WWWに情報を並べておいてそれへの反応を待つという、いわば『受動的』な情報発信ともよべる側面を有している」と論じています。

すなわち、「コミュニケーション動機」で触れた直接的な対人コミュニケーションを志向するのではなく、自分の関心、興味、感じたこと、考えたことをWeb上に載せて、そこから、アクセスカウンター、メール返信用ボタン、訪問ボタン、掲示板などを介して緩やかな対人コミュニケーションを求める、といったものです。

いわば情報呈示の体裁をとりつつ、受動的に「交流」をしたいとの目的も「情報呈示動機」に含まれていたのではないでしょうか。私は、この「受動的情報発信」が、日本のWeb文化におけるひとつの大きな特徴だと考えます。そして、受動的情報発信の最たる例が、Web日記だったのではないか、と。

「見られたい」けど「見られすぎたくない」矛盾

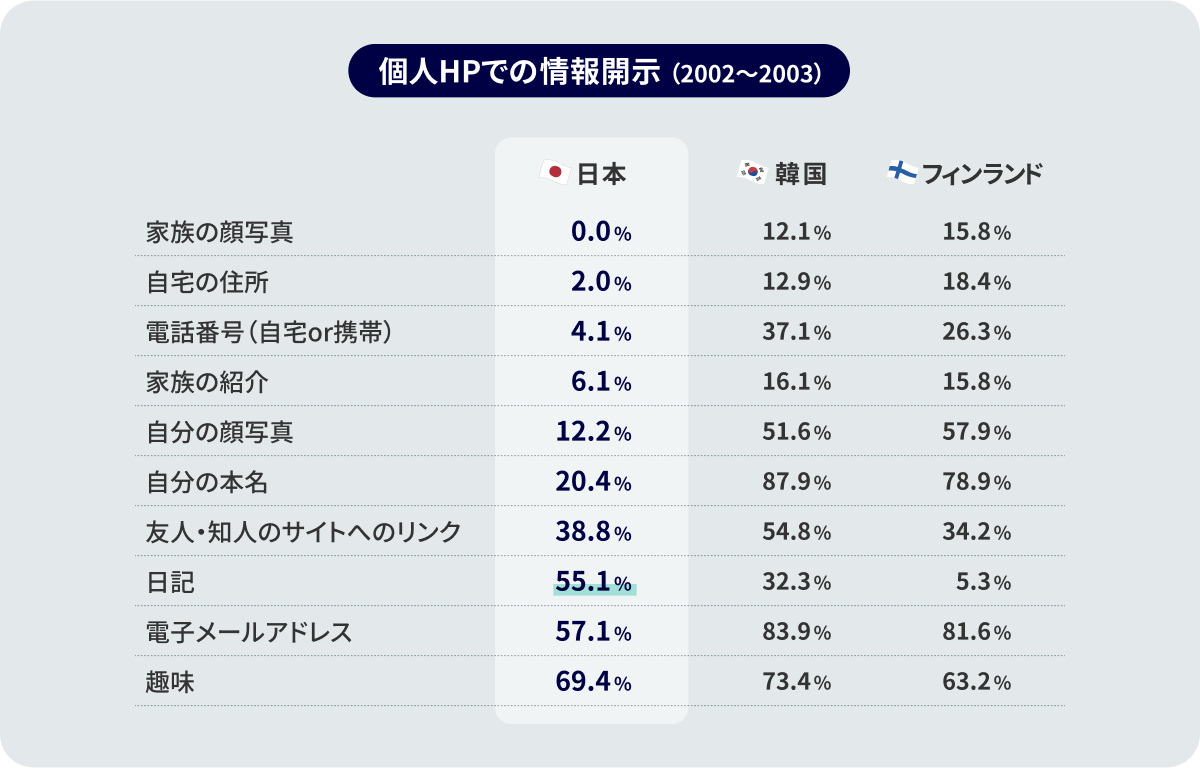

木村:こちらも当時の様子が伺えるデータとなるのですが、2003年に私が行った国際比較調査(※3)で、日本・韓国・フィンランドの個人サイトを保有する大学生たちが、どのような情報を公開しているかを比較したことがあります。

木村:結果は一目瞭然でした。

まず、自分の本名や顔写真、住所、電話番号といった個人情報の開示率は、日本が他国に比べて著しく低い結果となりました。

例えば、自分の顔写真を公開している割合は、フィンランドが57.9%、韓国が51.6%に対し、日本はわずか18.2%でした。これは、日本人がオンライン空間におけるプライバシーやリスクに対して、非常に慎重であることを示しています。

一方で、驚くような結果も出ました。「日記」をコンテンツとして掲載している割合は、フィンランドが5.3%、韓国が32.3%だったのに対し、日本は55.1%と突出して高かったのです。

これは、すごく不思議な結果です。個人情報は表に出さないのに、自分のことについて語る日記については公開する人が多い。

自分の身元は明かしたくない。しかし、自分の内面や日常については、不特定多数に見てほしい。

そもそも日記とは本来、他者に見せることを想定しない極めて私的な記録のはずです。それをあえて公開するということからして、ひとつの矛盾をはらんでいます。

この相反するような欲求の存在や、矛盾した行為は、日本のWeb日記文化を理解する大きなヒントかもしれません。そこには日本特有の、コミュニケーションのあり方が隠されているのではないかと。

(※3)参考:木村忠正(2012)『デジタルネイティブの時代』平凡社、165-167頁

「迂回的コミュニケーション」というお作法

木村:この矛盾の背景にある、日本人のコミュニケーションの特性を、私は「迂回的コミュニケーション」とよんでいます。

まず、日本における対人関係というのは、しばしば相手の意図や場の空気を読むことが強く求められ、非常に濃密であり、時に多大な精神的コストを要する傾向があるかと思います。

あまりに直接的な自己主張は敬遠されがちですし、発信する側も発信する側で、「こんなことを言って相手に迷惑ではないか?」「これ、自分を押し出しすぎていないかな?」といった形で心理的な圧力を感じることが多い。

そこにおいて、濃密な人間関係のプレッシャーを生む「同期的コミュニケーション」を回避しつつ、自己表現や他者との交流の欲求を満たす「非同期的コミュニケーション」の場として、Web日記が機能したのではないでしょうか。

木村:Web日記を更新し、そこに自分の近況や感情を書き記す。しかし、それを「読んでくれ」と誰かに直接要求するわけでは決してありません。あくまで「そこに置いておく」だけです。

アクセスするかどうか、読むかどうかは、完全に読み手に委ねられています。これにより、書き手は「空気を読む」「相手のテンションに合わせる」というプレッシャーから解放され、比較的自由に自己を表現できる、というのがWeb日記の大きな特徴ではないかと思うのです。

友人や知人はその日記を読むことで、直接連絡を取り合わなくても相手の近況を把握できますし、次に会った時の会話のきっかけにもなる。

こうしたコミュニケーションのあり方への需要がWeb日記の人気を押し上げ、その文化は、ブログにまで波及していったのではないでしょうか。

あるいはTwitterが流行しはじめた当初も、「『どこどこ』なう」と自分の現況だけをそれとなくつぶやく人が多かったかと思います。「学食なう」と呟いて、友人の同席をそれとなく促すような学生たちもいました。

明示的に誰かに押しつけるように話しかけるのではなく、自分の近況・現状だけを発信する。そうして、相手からブログのコメントなりTwitterのリプライなりが返ってきたら、それは相手からの「コミュニケーションをしてもいいよ」という意思表示とみなすことができて、ようやく堂々と交流ができる。

この「迂回的」な方法により、自己表現の欲求を満たしたり、他者との関係性を維持したりするというコミュニケーションのあり方が、Webの歴史の根底にあるのではないかと、私は分析しています。

そこにはいつも「仮想的な聞き手」がいる

木村:一方で、Web日記の読者は必ずしも友人・知人だけではありません。匿名で運営していたとしても、アクセスログや、カウンターが示すように、そこには顔も名前も知らない不特定多数の読者も存在します。

つまり「個人的な日記でありつつも、書き手が常に漠然としたオーディエンスを意識して筆を執っている」というのも、Web日記の大きな特徴のひとつです。

私が行った研究では、ある調査で「知人3人にしか教えていないブログに10件のアクセスがあると『誰かが見てくれている!』と思って更新したくなる」というユーザーの声を聞いたことがあります。これも、Webにおける日記が単なる自己満足の記録ではなく、「仮想的な聞き手」に向けて語りかける場である、との側面を持っていることを示唆していると思うのです。

そもそも、自分が何かを語り、それを誰かが受け止めてくれるという、自己の外部化と反射のプロセスを通じて、人はしばしば自分自身の存在を確かめるものです。ひょっとすると、この「語ることではじめて自分が存在する」という感覚も、人々を「仮想的な聞き手」を念頭に置いてのWeb日記の更新へと駆り立てた、根源的なモチベーションのひとつだったのではないでしょうか。

「親密さ」と「テンション」の分離が生んだ新たなコミュニケーション

木村:当然「Web日記の文化」だけをもってして、日本のネットにおけるコミュニケーションのあり方について説明しきるのは困難です。技術の発展に伴い、「迂回的コミュニケーション」に留まらない新たな人間関係の次元も出現しています。そちらについても触れておきたいと思います。

オンライン空間がもたらした人間関係の「分化」

木村:かつて「アナログ・対面」が基本だった時代において、人間関係は比較的単純でした。

親しい友人ならば、喜びも悲しみも分かち合う。つまり「親密さ」が高い関係では「テンションの共有」度合いも高くなるのが自然でした。逆に、親しくない相手と感情を強く共有することは稀だった、と。

しかし、インターネットはこの構造を根本から変えました。コミュニケーションの手段が多様化し、「親密さ」の軸と「テンション共有」の軸が、それぞれ独立して動くようになったのです。

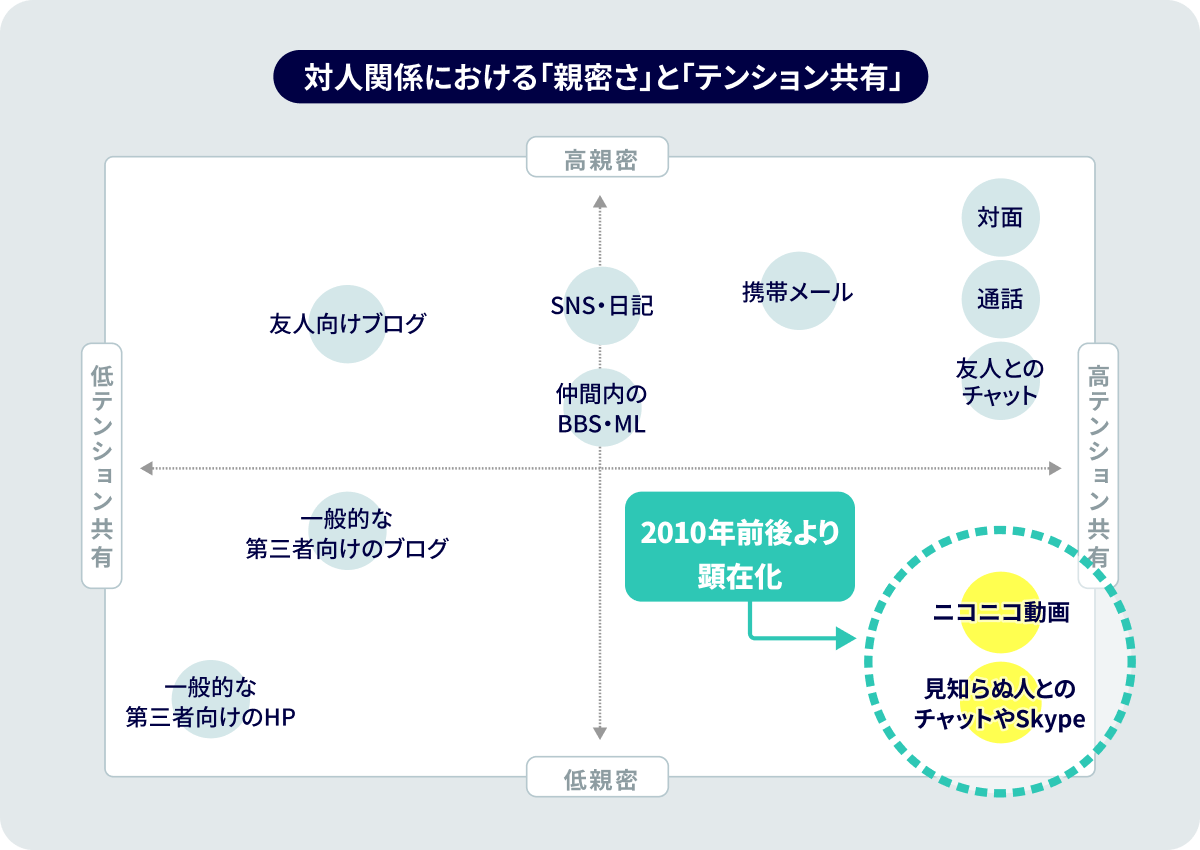

対人距離における「親密さ」と「テンション共有」の分離

木村:この関係性を、図で見てみましょう。各象限の一部について解説させてください。

■高親密、高テンション共有

従来の友人関係の基本です。対面での会話や音声通話などがここに位置します。

■高親密、中テンション共有

親しい友人同士であっても、常に感情を同期させるわけではありません。友人とのチャットやケータイメールのように、やや同期性の薄い連絡手段が、このようなコミュニケーションを可能にしました。

■中親密、中テンション共有

友人とのつながりを前提としたSNSやWeb日記が、ここに位置します。

■低親密、低テンション共有

一般的な第三者のWebサイトを閲覧したり、2ちゃんねる(現5ちゃんねる)にたまに書きこむような、一方的で関与の薄い関係です。

そして、重要なのはここからです。2010年前後から、また新しいタイプの関係性が顕在化しました。

■低親密、高テンション共有

オフラインでは全く知らないような、親密さが限りなくゼロに近い相手と、特定の話題やイベントに対して瞬間的に高いテンションだけを共有するというコミュニケーションです。いわゆる、「祭り・炎上」のように特定の話題で盛り上がる匿名掲示板や、同じ動画を見ながら一体感のあるコメントを流すニコニコ動画、『天空の城ラピュタ』がテレビ放送されると、劇中のクライマックスシーンのタイミングに合わせて「バルス!」と10万以上のツイートが投稿される現象、あるいはかつてのSkypeにおける知らないユーザー同士での会議通話等が、この関係性を体現した空間にあたります。

これは回線の高速化やハードウェアの性能向上といった技術の進化が生んだ、全く新たなコミュニケーションの形です。個人サイトの掲示板が育んだ緩やかなつながりとはまた別に、匿名性と即時性を土台としつつ流動的で刹那的なこの文化も、日本のインターネットの一翼を担うようになっていきました。

ライブ配信のチャット欄もこちらに該当するでしょう。これは、従来の個人サイトやブログでは技術的に受容が難しかったコミュニケーションのあり方かと思います。

Web日記文化の精神はどこへ向かうのか

木村:ここまでお話した通り「個人サイトの衰退」とされる現象は、発信を行うユーザー数が単に減少したことが原因ではないと思われます。そもそも個人サイトを運営していたのは、インターネット利用者の中でもごく一部……多く見積もっても、1割程度のアーリーアダプターだったといえる。情報発信の手段が他になかった時代に、高い技術的ハードルを越えてでも、自己を表現したいとの強い情熱を持った人々です。

その後、ブログやSNSといった、Web日記に通ずるコミュニケーションを誰でも楽しめる手軽なプラットフォームが登場したことで、情報発信のハードルは劇的に下がり、結果として、それまでROM(Read Only Member)に徹していた大多数の人々も、新たに発信者側に回ったのではないか、と。

発信者の総数が爆発的に増えた結果、相対的に旧来の個人サイトが目立たなくなったというのが実態に近いのではないでしょうか。もちろん、発信のためだけに個人サイトを用意する必要性が薄まったことや、個人サイト作成サービスの終了により、結果的に個人サイトの絶対数そのものも減りつつあるとは思いますが。

新たな「聞き手」の登場

木村:では今後、個人サイト時代から続く「迂回的コミュニケーション」を背景としたWeb日記の文化は、どのように変化していくのでしょうか?

先ほど、Web日記とは「仮想的な聞き手」に向けて語りかけることで自己を外部化し、存在を確かめる行為でもあるとお話しました。それは「外在化した感情を、誰かが受け止める」という構造で成り立っています。その「受け手」は、アクセスカウンターの数字だったり、BBSへの書き込みだったり、匿名のSNSアカウントならば「いいね」数だったりと、顔の見えない「読者」が担ってきました。

この「仮想的な聞き手」の役割を、新たに担ってくれそうな存在がいます。生成AIです。「仮想的な聞き手」としてのAIには、人間とはまた違った強みがいくつかあるかと思います。

例えばどんな書き込みに対しても即座に反応を返す、即時応答性。どんな愚痴や不安も、共感的に受け止める、感情の受容性。基本的に聞いた情報を第三者に漏らさないため、自己開示がしやすい匿名性。またユーザーの思考の整理や言い換えを通して、より深い内省の手助けもしてくれます。

このように「誰にも言えないことを、安心して語れる相手」を担える生成AIは、Web日記が果たしてきた役割を、よりパーソナルな形で引き継いでいくのかもしれません。

もちろん、それで書き手の承認欲求が満たされるとは限りませんし、まだまだ技術も発展途上のため、確実なことは言えません。この分野の研究者として、そしてかつてHTMLベタ打ちで「個人サイト」を運営してきた人間のひとりとして、今後もそうしたWeb文化の行く末を見守っていきたいと思っています。

取材・執筆・編集:田村 今人

撮影:赤松 洋太

関連記事

HDDが滅びず“SSDと共存”に落ち着いた理由。SSD一強を阻む「コスパの壁」【フォーカス】

Blu-rayがDVDと世代交代しきれず、共に消えゆきそうな理由。光ディスク技術の黄昏【フォーカス】

何が我々の頭上を“宇宙ゴミ”まみれにしたのか。スペースデブリ問題の解決が難しい根本的な理由【フォーカス】

人気記事