最新記事公開時にプッシュ通知します

家業「テキストエディタ」。EmEditor開発者は、息子の決意を初めて聞く【フォーカス】

2025年9月1日

![]()

Emurasoft, Inc. 代表

江村 豊

兵庫県生まれ。筑波大学大学院工学研究科修士課程修了。インテルジャパン株式会社を経て、1994年に汎用通信ソフト「EmTerm」を開発。1995年8月に有限会社エムソフトを設立。1997年にテキストエディタ「EmEditor」の開発を開始した。2000年に米ワシントン州レドモンド市でEmurasoft, Inc.を設立し、2001年に現地へ移住。

![]()

Emurasoft, Inc. エンジニア

江村 誠

日本生まれで、5歳の時に米国に移住。豊氏の長男。10代の時に、ゲームをきっかけとしてプログラミングに親しむ。2018年、米ベルビューカレッジの学士課程で情報工学を学び始め、同時にEmurasoft, Inc.にパートタイムで参画。2022年、卒業を機に同社にてフルタイムのメンバーとなる。

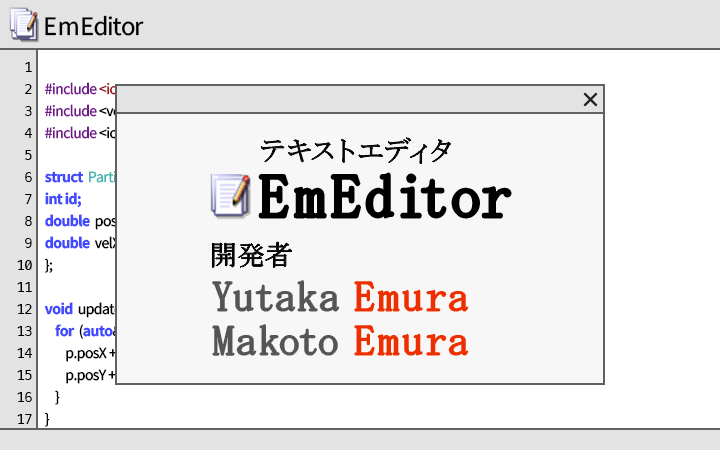

1997年にリリースされて以来、世界中で利用されている「EmEditor」というテキストエディタがあります。シェアウェア版とフリーウェア版が提供され、自由に拡張可能なシンタックスハイライトや、CSV編集機能、そして最大約16TB(1.09兆行)のファイルでもスムーズに開けるというハイパフォーマンス性を特徴とします。

開発元は、米ワシントン州に拠点を置くEmurasoft社。20年以上にわたって、このソフトをほぼひとりで開発してきた江村豊さんが代表を務めています。同社は2018年、ある転機を迎えました。2人目のエンジニアとして、豊さんの長男・誠さんが加わったのです。米国で情報工学を学んだ誠さんは、開発プロセスの自動化やGit連携機能の実装、OpenAI等のAPIと連携するAIアシスタント機能の開発などを担い、エディタのモダン化を推進しています。

伝統工芸や、老舗の飲食店のように、親子で同じ事業に携わるケースはままあるかもしれません。一方で「父親がソフトウェアの個人開発を生業にしており、その子も開発に加わるようになった」という事例は、極めて稀でしょう。

どのような流れで、誠さんはEmEditorに関わることになったのか。気になってインタビューを申し込むと、豊さんから「誠はほぼ、英語しか話せません。ひとまず私ひとりでもよろしければ、ちょうど来週日本に行く予定があるのでお受けできます」とのお返事がありました。

世代間で異なる技術的バックグラウンド。同じ職業、同じソフトウェア。親子間の「技術継承」は、いかにしてなされつつあるのか。そして、EmEditorの未来は――。

- 父の視点1:自然に生まれた役割分担

- 父の視点2:親子という“心理的安全性”

- 父の視点3:一切を押しつけたくはない

- 子の視点1:父の背中を見て

- 子の視点2:EmEditorが最高のテキストエディタであり続けるように

- 親子の視点:尊重ゆえの温かなすれ違い

父の視点1:自然に生まれた役割分担

――本日はよろしくお願いいたします。EmEditorといえば、多機能なソフトウェアでありつつ、特に巨大ファイルを高速に開けるという点で、長年評価を得てきたかと思います。やはり、この点にはこだわりが?

江村 豊:やはり巨大ファイルを難なく開けるというのは、EmEditorが最もこだわってきた特徴のひとつです。

もともとEmEditorを開発し始めた1990年代後半は、Windows標準の「メモ帳」のように「起動は速いが機能が乏しい」エディタか、「高機能だが動作が重いエディタ」がほとんどでした。いずれにしても、巨大なファイルを開こうとすると、そもそも開けないか、開けても動作が極端に遅くなることが多かった。

そこで「誰も開発していないならば、自分の手で巨大ファイルを開けるエディタにしたい」と考え、現在のような形に進化していきました。ただ、開けたところで、検索に数分かかってしまっては仕事にならないので、巨大ファイルの中から目的の文字列を速く見つけ出せるよう、検索性能にもこだわりました。

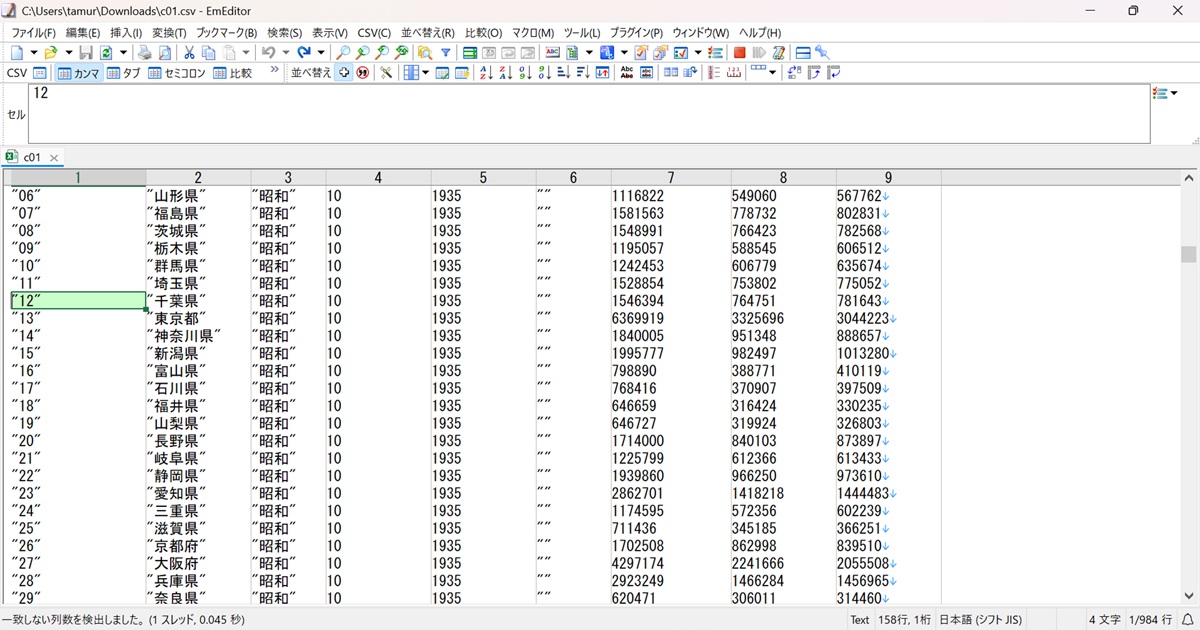

また、CSVファイルの編集機能にも力を入れてきました。数百万、数千万行に及ぶCSVデータを扱う業務は多くの企業に存在しますが、Excelでは開くことすらできないケースが多い。近ごろはそうした方々から「ソリューションとしてEmEditorを使っている」という声をいただくことが増えており、非常に嬉しく思っています。

――そうしたパフォーマンス性への徹底したこだわりは、開発に加わられた息子の誠さんにも共有されているのでしょうか。

江村 豊:あまり言葉で「こうあるべきだ」と伝えたことはありませんが、私が書いている技術記事なんかを彼も読んでくれているようですし、開発を通してなんとなく伝わっているんじゃないでしょうか。

また、仮に開発哲学に差異があったとしても、現状で大きな問題になることはないかと思います。

――と、いいますと?

江村 豊:私と誠の開発スタイルは、お互いを補完しあう関係になっているからです。

私はどちらかというと、CやC++といった昔ながらの言語しか知らないような人間です。パフォーマンスを突き詰める低レイヤーな領域は得意ですが、最近のトレンドには疎い。

一方で、誠は新しいことを本当によく知っていると感じます。Javaはもちろんとして、GoやTypeScriptといったモダンな言語を使いこなし、Gitでのバージョン管理やAI関連の技術にも私よりはるかに明るい。

結果として、開発における役割分担がごく自然に生まれました。巨大ファイル処理や検索といった、C++で記述されているエディタのエンジン部分は主に私が。そして誠は、基本的にその周辺を取り巻くさまざまな部分を担当しています。

例えば、ユーザー向けの機能であれば文字数カウントのプラグインや、AI連携機能。開発の裏側でなら、DevOpsの環境構築がそうですね。誠が開発に加わってから、彼の提案で、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)の仕組みを導入したのですが、これがもたらした変化は絶大でした。

それまで、ビルドやテストにおいては手作業による部分も多く、私自身、バージョン番号を間違えたり、更新用のファイルをアップロードし忘れたりといったミスを時おり起こしていました。それが今では、誠の構築したパイプラインによってビルドから公開までが完全に自動化され、そうした人為的なミスが起こる余地がなくなったのです。結果として、一回一回のリリースにおける安定性が大きく向上し、ソフトウェアとしての堅牢性が高まったと感じます。

父の視点2:親子という“心理的安全性”

――CI/CDの導入は、開発プロセスを根底から変える大きな決断だったかと思います。誠さんからの提案をすぐに受け入れることに躊躇はなかったのでしょうか。

江村 豊:特に抵抗感などはありませんでした。

正直なところ、CI/CDという言葉は知っていても、当時はあまり関心があったわけではありません。既存のマクロを使ったテストでも十分だろう、と。ただ、誠から提案を受けた時、「彼がそう言うのならば、任せてみるのがいいんだろうな」と思ったんです。彼のことは幼い頃からよく知っていますし、きっとうまくやってくれるだろう、と。

こうした信頼が、私たちの開発スタイルの根幹にあるのかもしれません。

それに、仕事というのは、やはり本人が「楽しい」とか「やりがいがある」と感じられるのが一番だと思うんですよ。誰かから「これをやれ」と命令されていやいややるよりも、自分で課題を見つけて「これをやってみたい」と能動的に動く方が、きっと良いものが生まれやすい。

だから、誠がEmEditorの開発に関わるようになってからも、私から「これをつくってくれ」と具体的な指示を出したことはほとんどありません。彼が興味を持ったことを、彼のやり方でやってもらう。それが一番だと信じています。

――例えば、コーディングのスタイルなど、ご自身の流儀と違う部分に口を出したくなることはありませんか。

江村 豊:確かに、例えば彼が時おり書くC++のコードを見ると、変数の命名規則からスペースの空け方まで、私のスタイルとは大きく異なるので、正直なところ「自分にとって読みやすくはないな」と感じることもあります。ただ「こう書くべきだ」などと細かく指摘することはありません。彼にとっては彼のスタイルが一番書きやすいのでしょうし、自主性を削ぎたくはない。

もちろん、このやり方には課題もあります。お互いにコメントもあまり書かない方なので、将来のことを考えると、それぞれのコードが何をしているのか、ドキュメントを整備する必要性は感じています。いずれAIにコメントを書かせることも考えていますが、これはこれでまた難しい問題ですね。

――そうした開発スタイルの中で、技術的な方針を巡って親子間で衝突することもないのでしょうか?

江村 豊:衝突はないですね。

彼はすでに自立しており同居してないので、毎週1回対面でミーティングをしているのですが、私が何かを教えるどころか、むしろ彼の方から「このバージョン、ここが遅くなっているよ」といった厳しい指摘が飛んでくることが多いぐらいです。

でも、それは決して対立ではありません。彼も私も、ただ純粋に「EmEditorというソフトウェアを良くしたい」「会社を良くしたい」という同じ目標を向いている。その共通認識があるので、どんなに率直な意見を交わしても常に前向きな議論になります。

開発において、私ひとりでは気づけない部分を指摘してもらえるのは、本当にありがたいことですよ。

こうした関係性は、親子であることもそうだし、社員が数人(事務担当者を含め、3人)しかいない小さな会社であることが、幸いしているのかもしれませんね。

父の視点3:一切を押しつけたくはない

――誠さんがエンジニアの道に進まれたというのは、やはり豊さんによる幼少期からのプログラミング教育があったのでしょうか。

江村 豊:いえ、彼にプログラマーになってほしくて何かを体系的に教えたり、特別な教育を施したりした記憶はありません。プログラミングに限らず、何か私の方から習い事をさせたこともない。ただ、昔から「自分のことは、自分で決めないとだめだよ」ということだけは、繰り返し伝えてきました。

彼がプログラミングに興味を持ったのは、恐らく自然な流れだったのだと思います。昔からパソコンや数学が好きでしたし、読書家でもありました。きっと、自分で本を読んだり、インターネットで調べたりして、独学で知識を身につけていったんじゃないでしょうか? 私自身、彼から新しい技術について教わることの方が多いぐらいですから。

EmEditorについても、私から「実はこういうものをつくっている」などと紹介したような記憶はありません。むしろ、彼はプログラミングに「Notepad++」(※1)などを用いていたような気もします。

(※1)Notepad++:Windows向けに開発されている、オープンソースのテキストエディタ。軽量な動作と豊富なプラグインによる拡張性の高さで知られる。

――では、誠さんのこれまでの経歴について、豊さんの視点から教えていただけますか。

江村 豊:そうした質問は、私よりも本人に直接聞いていただいた方がいいかもしれませんね。私も記憶がうろ覚えですし、彼の人生について私が勝手に語ってしまうのは、少し違う気がしますから。

ただ、Emurasoftに加わった経緯ぐらいなら、お話しできます。あれは、彼が大学でコンピュータサイエンスを学びながら、自分のキャリアについて色々と模索していた時期でした。いろいろと悩んでいたようなので「試しに、僕のところで働いてみる?」と、本当に軽い気持ちで声をかけたんです。

その提案は、なんだか彼にとっては思った以上に響きが良かったようで。最初は、パートタイムで手伝ってもらうことになりました。もちろん、その時点では彼がずっとうちで働くなんて思ってもいませんでしたし、並行して他の就職先を探すという状態がしばらく続いていましたね。

――結果的に、誠さんは今もEmurasoftで開発を続けていらっしゃいます。将来的に、事業を誠さんに引き継いでもらうお考えなのでしょうか。

江村 豊:どうでしょう? 率直にいうと、彼自身がこの先どうしたいのか、私にはまだ分かりません。

ひとつ確かなのは、私は彼の人生に何も押しつけたくない、ということです。もし彼がEmurasoft以外の道に進みたいと言うのなら、それでいい。

彼が自分の好きなことをして、幸せになってくれるなら、親としてそれ以上の喜びはありませんから。私が「会社を継いでほしい」なんて言うことで、彼の人生の重荷には絶対になりたくないんです。

ただ、経営者としては別の側面もあります。私自身の身に万が一のことがあっても、ひとまずは会社が回るように、経理やマネジメントに関する話は彼にも共有しています。それはあくまで、いざというときに彼が業務上困らないようにするためですが。

気がかりな点として、EmEditorには、長年愛用してくださっているお客様が世界中にいます。お客様に対する責任は、果たさなければならない。その意味で言えば、彼がもしも事業を引き継いでくれたら、もちろん嬉しいとは思います。ただ、彼にその気がないようであれば、それはそれでよいのです。そのときは、他の誰かを探すか、会社を売却するなどして、EmEditorという製品が存続していく道を探すことになるでしょう。

――いろいろとお話を聞いているうちに、誠さんにもお話を聞きたいと感じています。不躾ですが、誠さんにもインタビューを申し込むことは可能でしょうか。

江村 豊:ええ、彼からは問題ないと聞いていますよ。後ほど、連絡先をお伝えしますね。

豊さんの言葉からは、とにかく「誠さんに何事をも押しつけたくない」「本人の意思を尊重したい」との思いがひしひしと伝わってきました。しかしながら、誠さんご本人が今後、事業自体を引き継ぐかについてははっきりとしていない様子。

では、誠さん自身は、どのような思いでEmEditorに関わってきたのでしょうか?

ネイティブスピーカーと話せるような英語力を持ち合わせていない筆者は、書面取材という形で、誠さんに話を聞くことにしました(以下は編集部訳)

子の視点1:父の背中を見て

――豊さんのお話を受けて、誠さんにもお聞きします。どのような経緯で、プログラミングの道に進まれたのでしょうか。

江村 誠:僕がプログラミングに興味を持った最初のきっかけは、中学生の頃に熱中していたビデオゲームでした。どうすればこんなに面白いものがつくれるんだろう、と。

僕の様子に気づいた父は、すぐにC言語のゲームプログラミングの本、Windows GUI開発の本、「JavaFX」(※2)の本といった何冊かのプログラミング関連書籍を贈ってくれました。学校から帰ると、その本に載っている練習問題を解くのが日課になって。

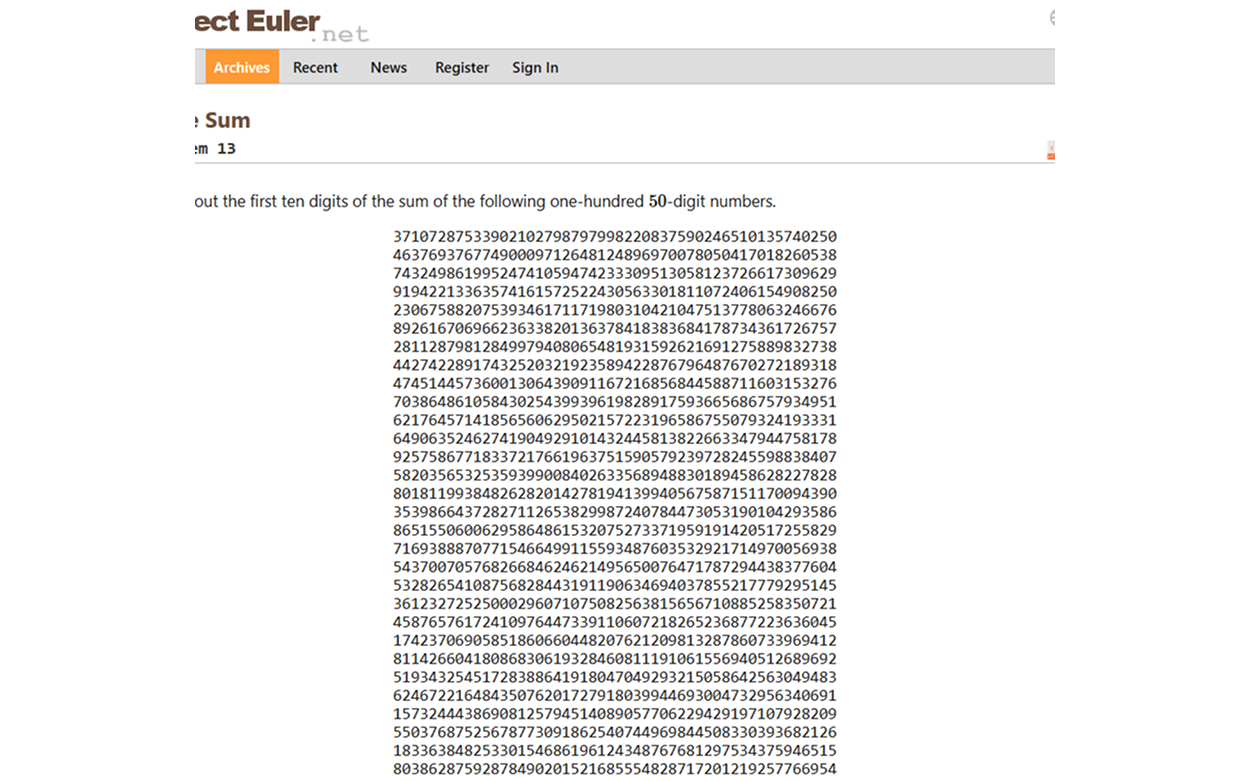

そうするうちに、プログラミングそのものに夢中になっていきました。また、「Project Euler」(※3)や『Java並行処理プログラミング』(※4)のような本など、自分でも資料を漁るようになり、三目並べ、電卓、機械学習を使った画像分類器のような簡単なプログラムをつくるようになりました。

ただ、技術の世界において僕が特に惹かれたのは、ビデオゲームにおけるビジュアルデザインといったアートスタイルだった。なので、大学では最初、デジタルアートに関することを学んでいました。

しかし、最新の技術を使って作品を制作するうちに、アートそのものよりも、それを支えるコンピュータ技術の方に、いつの間にか自分の心が惹きつけられていることに気がつきました。それで、コンピュータサイエンスに専攻を切り替えることにしたんです。

今振り返ると、やはり少年期から父が自宅でソフトウェアを開発している姿を見て育ったことが、影響していたのかもしれません。父のキャリアと、彼が家で仕事をしている姿は、僕の興味とキャリアパスの両方に影響を与えたのだと感じています。私たちはテクノロジーについて多くを自然に語り合いましたし、それが無意識のうちに僕の考え方を形成したのだと。

(※2)JavaFX:プログラミング言語Javaを用いて、デスクトップアプリケーションやリッチインターネットアプリケーションを作成するためのプラットフォーム。

(※3)Project Euler:数学やプログラミングの知識を駆使して解く、一連の計算問題を提供するウェブサイト。

(※4)『Java並行処理プログラミング』(原題:Java Concurrency in Practice):Javaにおけるマルチスレッドプログラミングの複雑なトピックを解説した、同分野における著名な技術書。

――そこから、Emurasoftに参画するまではどのような流れだったのでしょうか。豊さんからは「キャリアに迷っているようだったから、試しに、と声をかけた」と伺いました。

江村 誠:そうですね。僕は最初、パートタイムのメンバーとしてEmurasoftに入社しました。当時、大学でコンピュータサイエンスの学位を取得したいと考えていた僕にとって、父と一緒に働くことは、エンジニアというキャリアが実際にどのようなものかを理解するための「完璧な機会」だと感じました。またこの仕事は、コンピュータサイエンスの学位を取得しきる上で、大きなモチベーションにもなりました。

正直に言うと、それ以前はEmurasoftへの入社を真剣に考えたことはありませんでした。でも、2022年に大学を卒業した際、ここでフルタイムで働くという決断をして、本当によかったと思っています。

――ちなみに、EmEditorというソフトウェア自体は、いつ頃からご存知でしたか?

江村 誠:確か、父が用意してくれたPCにインストールされていた数々のソフトウェアの中で、EmEditorを見つけたんだと思います。それで興味本位で開いてみて、プログラミングに使い始めました。なので、EmEditorの強みについては、あくまでひとりのユーザーとして発見していきました。

子の視点2:EmEditorが最高のテキストエディタであり続けるように

――誠さんが開発に加わったことで、特にCI/CDパイプラインの構築による安定性向上が大きかったと、豊さんは嬉しそうに語っていました。

江村 誠:このCI/CDパイプラインの構築は、EmEditorの開発プロセスを改善し、製品の品質を高めるために絶対に必要なことだと感じていました。僕がJoinした当時、EmEditorにはまだその仕組みがなかったんです。

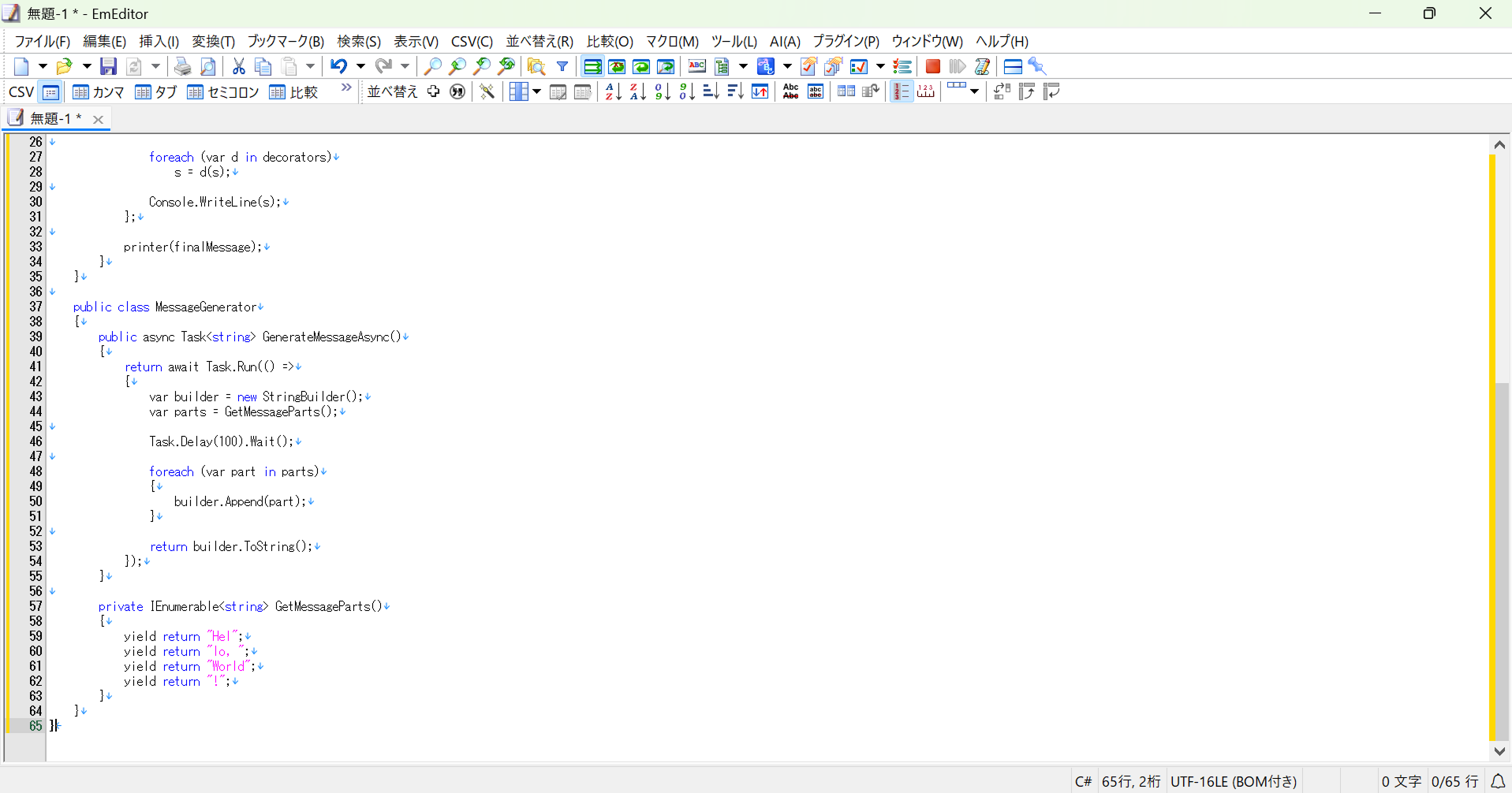

そのプロセスについて具体的に説明すると、まずコードが変更されるたびに自動でコンパイルとテストを実行し、バグを早期に発見します。最近ではAIによるコードレビューも導入しました。そしてリリース時にはWindowsインストーラー版、ポータブル版、Microsoft Store版など、様々な形式へのパッケージ化からアップロードまでを完全に自動化します。かつては手動だったこれらのプロセスを自動化することで、人的なミスを防ぎ、我々はより創造的な作業に集中できる。

このCI/CDシステムの基盤はあくまで、長年機能してきた、実証済みの手法の上に構築されています。つまり、昔から存在する同じテストコードを実行し、従来と同じAdvanced Installer(※5)プロジェクトを使用してインストーラーをビルドし、これまで父が手動で行ってきたのと同じ方法を自動化した上で、アプリをデプロイします。

この回答が長くなってしまっていることからも分かるように、僕はCI/CDに関する自分の仕事に、非常に情熱を注いでいます。

EmEditorは大規模で複雑なコードベースを保有しており、自動化の方法を見つけるのはひとつの挑戦でした。だからこそ、僕にとってはプロジェクトを内外から深く理解することが重要でしたし、今も父とコミュニケーションを取りながら、システムが我々のニーズを満たし続けるように改善を続けています。

(※5)Advanced Installer:Windows Installer(MSI)形式のインストーラーパッケージを作成するための、GUIベースのオーサリングツール。

――開発のスタイルについてお聞きします。豊さんはコアエンジンを、誠さんはその周辺領域を担っているような役割分担があると話していました。実際のところ、どのように開発を進めているのでしょうか。

江村 誠:EmEditorに関する意思決定のプロセスとしては、多くの場合、まず、父と僕が一緒にアイデアを出し合います。その後、どれを僕が前に進めるかを選ぶ。父は、素晴らしいアイデアを思いつくんですよ。実際、Gitと連携するための「CommitListプラグイン」や、「AIとのチャット」機能のアイデアは、どちらも彼のものでした。

その上で、プロジェクトのうちの異なる範囲をそれぞれが「所有(“owning”)」するため、コードベースの細部をすべて記憶せずとも、特定の分野に集中できます。この責任分担は、異なる経験と強みを持つ僕たちの間において、非常にうまく機能しています。

特にEmEditorの低レベルな領域の細部と、全体的なアーキテクチャについては、父が僕よりも遥かに卓越している領域だと認識しています。

一方、ひとりの若い開発者として、それが合理的だと思う場合、僕は新しい技術を積極的に導入しようとする傾向があります。これが、EmEditorと我々のサービスの両方をモダンなものへと改善していくのに役立っていると信じています。

そして父は、そうした僕の試みについて評価してくれている。僕はそう認識しています。

――豊さんは「親子間で開発上の衝突はない」と話されていました。実際、どう感じますか?

江村 誠:はい。もちろん、問題へのアプローチについて異なる考えを持つことはあります。例えば、UI面でいうと、あるボタンに確認ダイアログを追加したいと父が提案し、僕はそれを必要ないと思ったケースがありました。しかし、最終的には、彼の意見の方が理にかなっていたので、ダイアログを追加しました。

僕たちはしばしば異なる視点を持つかもしれませんが、口論はしません。単にアイデアを話し合い、どちらがより良い製品につながるかを決定するだけです。

――最後に、誠さんの今後の目標を教えてください。

江村 誠:「他のテキストエディタが改善されていく中でも、EmEditorが最高のテキストエディタであり続けること」。その状態を、確実なものとしていきたいです。

編集に関する機能はすでに最高レベルで高速であり、操作性もとても直感的だと思います。こうした、お客様が愛用してくださっている機能性は維持します。

その上で、コンピュータの進歩に合わせて、より高速なハードウェアを活かすための最適化も必要になるでしょう。AIのような新しい技術も、製品を向上させるのであれば、さらに統合したい。市場のトレンドを追いながらも、お客様が愛する機能を守り、改善していく。それが僕の目標です。

実のところ、この会社で父から学んできたことのうち特に大きかったのは、経営に関することです。お客様に最良のサービスを提供する上での姿勢はもちろん、大学では扱わなかったようなマーケティング手法や財務についても学びました。小規模な事業では管理すべきことがたくさんある一方、柔軟にプロダクトを開発できるという魅力があることも知りました。

そして、父がいずれ引退する時には、私が事業を率いてEmEditorの開発を続けるつもりです。

回答を見て、いくつか気になったことがありました。まず、豊さんはプログラミングについて特に「教えたことはない」と語っていた一方、誠さんにとっては、父から技術書を与えられたのが、キャリアにおける大きなきっかけとなっていたこと。

誠さんから「教わることの方が多い」と謙遜していた豊さんでしたが、実はGit連携やAI連携といった新たな機能のアイデアは、父から出ていたこと。

そして何より最も驚いたのは、豊さんが「本人が引き継ぎたいのかどうかはわからない」と語っていた事業について、誠さんは「継ぐ」と決意していたことです。エンジニアとしての道を探すような感覚で、EmEditorの開発と関わり始めた誠さんは、なぜ、父の仕事をそのまま受け継ぐことを決意したのか。

数週間後。一見「子心、親知らず」とも思えるこの状況の真実を確かめるべく、通訳者を交えて、今度はおふたりに同時に話を聞くことにしました。(取材はビデオ通話にて)

親子の視点:尊重ゆえの温かなすれ違い

――お二人にお尋ねします。豊さんは「プログラミングを教えたことはない」と話していましたが、誠さんは「父に本をもらったこと」が大きなきっかけのひとつだと感じているようでした。この記憶の差異について、豊さん、何か思い出すことはありますか。

江村 豊:ああ……。そうですね。彼がWindowsプログラミングに関する本を欲しがっていたので、贈ったのは事実です。正直なところ、私自身はほとんど忘れてしまっていましたが……。

私にとっては、本当に些細な、小さな贈り物のつもりでした。でも、今になって思えば、まだ若かった彼にとって、それはとても大きな出来事だったのかもしれませんね。そう考えると、とても良いことだったんだな、と。

何かを押し付けたかったわけでは、決してないんです。ただ、彼にはプログラミングに限らず、色々な機会に触れてほしかった。そのうちのひとつが、たまたまそれらの本だった、というだけです。

――改めて、誠さんは、技術について学んでいくうえで、父である豊さんの存在をどのように感じていましたか。

江村 誠:ええ、父の存在は、僕がプログラミングとソフトウェアの道に進む上で、とても大きな動機付けになりました。最初の頃は、分からないことがあるとよく父に質問しに行っていました。

もちろん、Google検索や他のウェブサイトがやがて僕の主な情報源になりましたが、父が教えてくれたのは、単なる知識ではなかった。それは彼の何十年という経験に根差した、生きた知恵でした。オンラインの記事を読んだだけでは決して得られない、僕にとって実に価値のあるものです。

――Git連携やAI機能といったアイデアについても、実は豊さんから提案したものだったと聞いています。

江村 豊:アイデアを出したのは確かに私です。ただ、彼がそういった新しい技術に興味を持っていて、得意だと知っていたから、「やってみたら面白いんじゃないか」と提案したに過ぎません。その後の実装は、95%、いや99%、彼がひとりでやり遂げたことです。

――では、誠さんにお聞きします。大学卒業後、他の選択肢もあった中で、最終的にEmurasoftでフルタイムで働くことを決意されたのはなぜでしょうか。

江村 誠:いくつかの大企業を含めて就職活動も経験したのですが、その過程でキャリアについていろいろと考えていくうち、Emurasoftで働くことの価値を再認識したんです。ここは、とても良い環境なのではないか、と。

ここでは僕たち自身が開発者であり、マーケティングチームであり、自分たちのビジョンを製品に柔軟に反映させられる。しかも上司(boss)は父であり、その上司は、僕がキャリアで成功することを利害関係抜きに心から望んでくれている。

このような環境は、きっと多くの人が享受できるものではない幸運なものだと感じました。

だから、トライアル期間中はまだ迷いもありましたが、フルタイムとして働き始めた初日には、もう心に決めていました。僕はここで働き続け、将来的にはこの会社を受け継ぐのだと。

――このように「フルタイムになった初日から、事業を引き継ぐことを決めていた」というお話がありましたが、豊さんとしては、率直に、どのようにお感じでしょうか?

江村 豊:ええ、もちろん、それを聞いて嬉しく思います。

ですが、やはり、彼に何かを強いたくはない。彼がやりたいことを、ただ尊重したい。その気持ちは変わりません。

もし彼が今後他のことをやりたいと言うことがあれば、それでも構わない。でも、もし彼が私のビジネスを継ぎたいのであれば、もちろん、これほど嬉しいことはない。どちらの道を選んでも、私にとっては良いんです。

――誠さんがEmurasoft社で働くことに対してそれほどの思い入れを抱いていたことには、豊さんは気がついていたのでしょうか?

江村 豊:確信があったわけではありませんが、実のところ、彼が事業に対して真剣になっていくのを徐々に感じてはいました。

それと並行して、私は「いつか突然、自分は引退するかもしれないよ」と、彼に言い続けてきました。そんなことが起きてほしくはありませんが、ある日日本へ向かう飛行機が落ちるかもしれないし、病気になったりするかもしれないし、いつどんな事故に遭うかもわからない。そうした不測の事態に備えて、彼が自主的にさまざまなことを学んでくれたらいいな、と。

しかし、実際に事業を引き継ぐのか、どうするのかという核心部分について、はっきりと話すことは避けてきました。

どうしても、彼にこの事業について何かを強制するような形になってしまうかもしれないのが嫌だったからです。

だから、そうですね……。実際のところ、これが初めてです。彼からその言葉を聞くのは(笑)。

――それでは最後に誠さんにお聞きしますが、EmEditorの未来を担っていく上でのモチベーションの源泉は、どこにあるのでしょうか。

江村 誠:まず、モチベーションの多くは、お客様のフィードバックからきています。お客様に、最高の体験を提供し続けたい。その思いが、まず何よりも強いです。

そしてもちろん、父も僕にモチベーションを与えてくれます。彼がこのような機会を与えてくれたからには、このソフトウェアにおける彼の遺産(his legacy)が、未来永劫残り続けるようにし、そうした僕の仕事について、父に「誇らしい」と思ってほしい。

そのふたつが、僕に意欲を与える最大の源泉です。

――何度も取材に応じていただき、ありがとうございました。

取材・執筆・編集:田村 今人

関連記事

「CubePDF」の提供を続けたくて。倒産寸前のフリーソフト会社を、開発者自ら再建させるまで【フォーカス】

フリーソフト開発26年目の挑戦。IP Messenger & FastCopy作者が個人開発を本業にするまで【フォーカス】

CSVエディタを24年作り続けて。フリーソフト「Cassava Editor」開発者の静かな献身【フォーカス】

人気記事