最新記事公開時にプッシュ通知します

フリーソフト開発26年目の挑戦。IP Messenger & FastCopy作者が個人開発を本業にするまで【フォーカス】

2025年8月4日

![]()

合同会社FastCopy研究所 所長CEO

白水 啓章(しろうず ひろあき)

1970年、広島県福山市生まれ。1993~2015年にかけてエヌ・ティ・ティインテリジェントテクノロジ株式会社(現・NTTテクノクロス株式会社)に勤務し、開発部長などを歴任。並行して、1996年に「IP Messenger」、2004年に「FastCopy」を個人で開発、公開する。株式会社朝日ネットでの研究員を経て、2018年に合同会社FastCopy研究所を設立し、独立。好きな映像作品は『スタートレック』シリーズ。

IP Messenger 公式サイト

FastCopy 公式サイト

X:@shirouzu

「IP Messenger」という、1996年に公開されたフリーソフトがあります。外部サーバーを介さず、同一のLANに接続したPC間での手軽でリアルタイムなメッセージ交換を可能にしたこのツールは、多くの企業や大学などで愛用されてきました。

開発者の白水啓章さんは2004年にも「FastCopy」というフリーのファイルコピーソフトを公開しました。Windows標準のコピー機能に比べ高い速度性と信頼性を実現したこのツールもまた、多くのユーザーの支持を集めてきました。

長らくOSSとして提供が続いたこれら2つのソフトは、2019年に大きな転機を迎えます。従来のリポジトリは残しつつ、新たなバージョンのソースコードは非公開になったのです。そして、2022年には機能を拡充した有料商用版「IP Messenger Pro」を、2023年には「FastCopy Pro」をそれぞれリリースしました。

法人ユーザーの場合、FastCopyの利用には「Pro」版の購入が必須になりました。ただしIP Messengerについてはそのまま無料版の利用が可能です。また、現在もフリーソフト版IP MessengerとFastCopyの公開・更新は主に個人向けに続いています。

なぜ白水さんは長い時を経て、商用版の提供に踏み切ったのか。そして、フリーソフトとしても提供を続けるモチベーションは何なのか。「技術者として『実験』をしてみたかった」と語る白水さんに「ソースコードを公開してきたソフトで、お金を稼ごうとするときのリアル」について話を聞きました。

タダだから使われてるだけ? 20年目の「自問自答」

――まずIP MessengerとFastCopyがどのような経緯で生まれたのか、改めて教えてください。

白水:どちらも、個人的な「不満」が開発の原点です。

白水:IP Messengerの構想が生まれたのは1995年ごろ。当時のインターネット回線は低速かつ非常に高額で常時接続など到底できず、社外の人間と通信をしようと思っても、1時間に1回、電話回線でメールをやり取りするのがやっとでした。

一方Macでは、LAN内で手軽にリアルタイム通信ができる「Broadcast Messenger」というソフトウェアが存在していたので、私を含め当時の職場のMacユーザー同士は、このソフトを介して雑談や簡易的なファイルのやり取りができていました。しかしある日、私のメインマシンがWindows環境に移行しました。当時のWindowsにはLAN内で手軽に通信できる標準的な仕組みがなかったため、同僚とのコミュニケーションが難しくなってしまった。この不便さが、たまらなく嫌でした。

「OSが違っても、みんなで簡単に話せるソフトが欲しい」。そんな思いを抱えつつ、ネットワークの仕組みを勉強していたところ「ブロードキャスト通信」(※1)という仕組みに行き着きます。「これを使えば、同一LAN内の通信相手を自動で見つけられる」と考え、UNIXやMac、WindowsといったOS間の壁を越えてメッセージの送受信が可能なソフトとして、1996年にIP Messengerを開発しました。

(※1)ブロードキャスト通信:同じネットワークに接続された全機器に一斉にデータを送信する仕組み。IP Messengerでは、相手のPCを動的に特定する手段として利用されてきた。

――技術的な不満から、それを解消できるソフトをつくった、と。

白水:FastCopyも同じような思いからです。2004年当時、Windows XPのファイルコピー速度は本当に遅かった。2つのドライブ間でファイルをコピーしようとすると、読み込み・書き込みが片方のHDDずつでしか実行されないような挙動をしていたんですね。

デバイスはもっと速く動けるのに、OSがその能力を引き出せていない。そのもどかしさへの不満が募り「デバイスが持つ力を100%引き出してあげたい」と思ったのがきっかけです。

そこで、読み込みと書き込みを同時に行うために、マシン上で利用可能なメモリを最大限バッファとして使い、読み書きの処理を並列で動かす仕組みをつくりました。

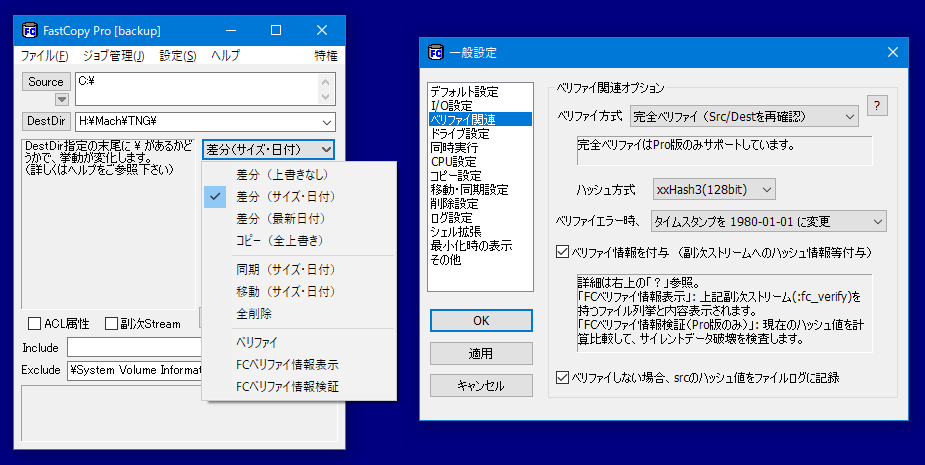

そこから、ユーザーの要望にも応えつつ様々な機能を追加していきました。コピーしたデータが元データと寸分違わないことを数学的に証明する「ベリファイ機能」を強化したり、ファイルのアクセス権情報(ACL)なども含めて完全にコピーできるようにしたりと「信頼性」も追求していったんですね。もちろん「非同期I/O」(※2)のアルゴリズムもハードウェアの進化に合わせて改良するなど、高速化の追求も続けています。

(※2)非同期I/O:データの読み書きなど、時間のかかる処理の完了を待たずに次の作業に進む入出力の方式。

――そうして長年フリーソフトとして提供してきたところ、2022年にはIP Messenger Proとして、翌年にはFastCopy Proとして、それぞれ商用版をリリースしました。初公開から前者が約26年、後者が約19年というタイミングで、なぜ有料版の提供に踏み切ったのでしょうか。

白水:自分への、技術者としての「疑問」のようなものが発端です。

話は2015年に遡ります。当時の私は、先に述べた職場での勤続が、新卒からかれこれ23年目にさしかかっていました。開発部長という立場にてマネジメントをしつつプログラミングもそれなりに取り組んではいましたが、同じ製品にばかり約10年関わり続けていたのもあってチャレンジングな仕事が減り、どこかエンジニアとして行き詰まるような気持ちが募っていました。

また、部下に技術やビジネス面であれこれと指導をするとき「かく言う自分は、組織の力でご飯を食べているけれど、本当に自分1人で企画~開発~販売までを行える力量はあるのか?」との疑問が己の中で次第に芽生えていきました。

その疑問は次第に、「IP Messenger」と「FastCopy」にも向いていきました。

「確かに、ダウンロード数やユーザー数は多い方だろう。でも、それは結局『タダ』だから使ってもらえているに過ぎないのでは? 果たして『お金を出してまで使いたい人』はいるのか?」

と。……そんな悶々とした気持ちがありました。

なので自分のプロダクトだけで食べていけるのか「実験」をしてみたくなった。それが商用化を決断した最大の理由です。そうして2015年にその会社を退職し、独立準備と並行しながら別の会社での研究職を約3年間挟み、2018年に合同会社FastCopy研究所を設立。「Pro」版の開発に注力し始めました。

コントリビューション「0」の悲しき“幸運”と、数年越しの“生存戦略”

――いわば「自分のソフトの価値を試す」ための人生を賭した挑戦だったのですね。独立に対する不安は、なかったのでしょうか?

白水:それは不安だらけでしたよ。特に気がかりだったのは「長らくOSSとして公開してきたソフトウェアを有償化する難しさ」でした。

一般的に、こうした事例ではいくつかの壁にぶつかることがあります。

まずはライセンスや著作権の問題です。OSSを誰かが商用化するなら、権利関係をクリアにし、場合によってはそれまでに貢献した開発者全員の許諾を得るのが筋というもの。多くのコントリビューターがいるプロジェクトだと、その調整は非常に困難です。

もうひとつの問題が「フォーク」のリスクです。ライセンス変更や有償化する前の自由に使えるバージョンが分岐され、そちらに開発者やユーザーがごっそり移行する、と。

特にサーバーサイドで動くデータベースや開発ツールといった、インフラ系のOSSが収益化などを目的にライセンスを変更すると、思惑からは外れた事態になることがままあります。

具体的には、OSSを自社サービスに利用し巨額の利益を上げてきたクラウドベンダーたちがライセンス料の支払いを避けるため、さらには自社で行った改良点の公開の回避も図るため「それならば」と互換性のあるオープンソース版をフォークしてつくるようになり、結果として本家は収益化に失敗。開発の主導権まで奪われてしまう……。このようなケースは珍しくありません。

――白水さんの場合は、それらのリスクをどうクリアしたのでしょうか。

白水:私の場合本当に結果論ですが、いくつかの要因によりそれらを自然と回避できていました。

まずライセンスの問題。これは悲しいお話でもあるのですが、IP MessengerもFastCopyも、私がソースコードを公開していた十数年の間、本体に対するソースコードレベルのコントリビューションは1件もなかったんですよ。

初期の頃は、IP MessengerからフォークしてUNIX版をつくってくださる方はいたんですけれどね。本体に、いわゆるプルリクエストが寄せられるようなことは一切なかった。

でもそのおかげで、本体のソースコードの著作権は良くも悪くも100%私に帰属していたので、誰に気兼ねすることもなく「商用版を提供する」との判断ができたのです。

――商用化直前のバージョンを「フォークされる」リスクについてはいかがですか?

白水:これも完全に計算していたわけではないのですが、結果的に良い形に帰着しました。

私はFastCopy研究所を設立した後、2019年前半の更新を最後に、以降のバージョンについてはIP MessengerとFastCopyのソースコードをクローズドにしました。

もちろんこれは商用版を視野に入れての判断でしたが、具体的に何か明確なねらいがあったわけではないんです。「なんとなく非公開にした方がいいかな」という程度の漠然とした考えでした。

ただ、無料版への機能追加はその後も止めず、バイナリファイルとしてソフトの提供を続けてきました。

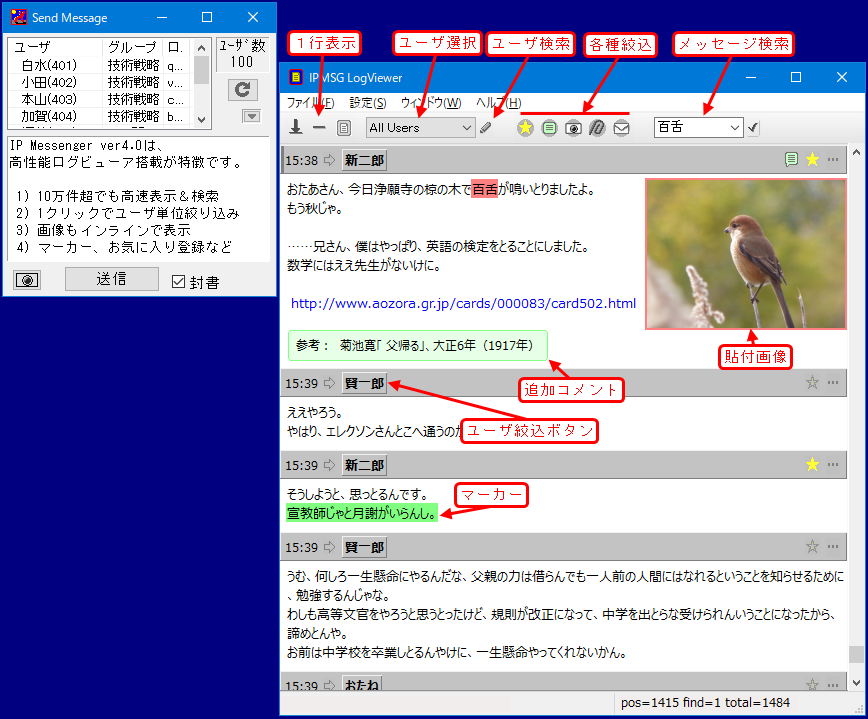

2021年3月にはIP Messengerにて5年ぶりとなるメジャーアップデート(v5.0.0)を、2022年1月にはFastCopyで約6年半ぶりのメジャーアップデート(v4.0.0)を、それぞれ実施。前者ではファイル転送の高速化やログビューアの改善、後者ではコマンドライン版の追加や、ベリファイ機能におけるSHA-512モード(※3)への対応などをしました。

そして2022年3月にはいよいよ、IP MessengerのPro版、2023年4月にはFastCopyのPro版をリリースしました。商用版においては、前者ではログ監査や機能制限といった企業向けの管理機能、後者では書込先に加え読込元も再読み込みして厳密な比較検証をする完全ベリファイなど、より高度なデータ検証機能等の付加価値を実装しています。

(※3)SHA-512:「Secure Hash Algorithm 512-bit」の略。データから、最長で512ビットもの長さの固有の文字列(ハッシュ値)を生成するハッシュ関数の一種。FastCopyでは、コピー元と先のファイルのハッシュ値を比較し、データが1ビットも違わずに完全にコピーされたかを検証するために使われる。

――大変失礼ですが、2018年の独立から、商用版を販売するまでかなり時間を要したのですね。

白水:そこがポイントです。

確かに、開発はスムーズに進んだとはいえず、クローズド化から商用版のリリースまで3~4年とかなりの時間がかかってしまいました。

それはつまり、仮に誰かが2019年のソースコードをフォークし、現在のバージョンの機能性に比肩するような無料版をつくろうとしても、有料版に「追いつく」ためには、この3~4年の間に追加された機能のすべてを自力で開発しなくてはいけない、ということでもあります。

――その年月が、意図せずして、商用版ソフトにとっての「天然の防壁」になった、と?

白水:はい。

そもそも論になりますが、IP MessengerもFastCopyも、立ち位置としてはエンドユーザーが直接使う「アプリケーション」です。ユーザーの多くは、自ら高度な開発を行うクラウドベンダーのような組織とは異なります。

1ユーザーあたり年間数千円のライセンス費を節約するために、そこまで大変な労力を払ってまでフォークをつくろうとする個人や組織は、まあいないでしょう。

クラウドベンダーが優秀な開発者を何人も投入してまでインフラ系OSSをフォークするのは、それが自社サービスの根幹を成す存在であり、フォークに踏み切った方が、ライセンス変更に従うよりもはるかに大きな利益と自由を維持できるからです。

一方で、IP MessengerやFastCopyはベンダーのサービスそのものを支えるOSやライブラリ、デーモン類といった「部品」ではないため「ITの巨人たちが本気でフォーク開発に乗り出してくる」ということも考えにくいのです。

こうした要因が重なり、OSSの商用化におけるさまざまな落とし穴を避けることができました。

高速性より信頼性? 予想外の需要に救われて

――売れ行きは、いかがでしたか?

白水:正直、IP Messenger Proについては「あれ? こんなもの?」という感じでした。全く売れないことはないのですが「これ1本でやっていくのは厳しいな」と。しかし、焦りを感じる中でリリースしたFastCopy Proでは、幸いにも有料化直後からどんどん注文が入り、なんとか事業を軌道に乗せることができました。

――2つのプロダクトでそこまで明暗が分かれた理由を、どう分析していますか?

白水:まず、プロダクトの性質が大きく違います。

IP Messengerにおける「Pro」ならではの提供価値は、ログの監査などのシステム管理者向けの管理機能が主です。これはニーズがかなり限定的です。

一方のFastCopyは「職場での利用は必ず課金が必要」という明確なビジネスモデルにしたのもそうですが、私が予想していなかった需要もありました。

――予想外の需要、ですか?

白水:はい。

セキュリティやコンプライアンスにおいて、非常に厳格な組織のお客様からの需要が多いことが分かってきたんです。

例えば、海外の警察組織のデジタルフォレンジック(※4)部門や、世界大手の会計監査法人などです。

FastCopyという名前もあって「高速性」が一番のウリだと思われがちですが、そのような組織の方々が重視しているのは、どうやら速度以上に「信頼性」のようです。先ほども触れたベリファイ機能では、コピー元とコピー先のデータが完全に一致することを検証しつつ、コピーのログを詳細に残せます。「いつ、どのデータがコピーされたか」を厳格に証明できる「証跡」としての価値が、データの正確性や、証拠としての能力などを重んじる監査や捜査の現場で、重要な役割を果たしているようです。

(※4)デジタルフォレンジック:PCやサーバーなどに残されたデータを収集・分析し、犯罪捜査や企業の不正調査における法的な証拠を見つけ出す科学捜査の技術。

――そのような需要が。そのFastCopyとは異なり、IP Messengerの方は現在も商用目的だろうと無料版の利用が可能ですよね。これは、なぜでしょうか。最も長く手がけてきたソフトとして「これからも多くの人に使ってもらいたい」という思いなどがあるのでしょうか?

白水:もちろんそうした思いはありますが、「IP Messengerで広い層からお金を取れるだろう」というような見込みが最初からなかったのが大きいです。

このソフトの価値はあくまで「LANの中だけで使える」というニッチな点にある。それはそれで情報漏洩のリスクが低く高速なファイル転送ができるといったメリットがありますが、無料で便利なチャットツール自体は、現代にはいくらでもあります。いきなり完全有料化したら、きっとユーザーは他のツールに移ってしまうだけ。

なので、まずは無料版で広く使ってもらい、その中で「どうしても管理機能が必要だ」という一部の組織にだけPro版を買っていただくというモデルが妥当だろうと考えました。

――そう考えますと、FastCopyで「商用利用は原則有料」にしたのは「こちらについては代わりがきかないだろう」との確信があったから、ですか?

白水:そうですね。信頼性の面でも純粋なコピー速度においても「今のところは、競合よりも高い価値を提供できている」という自負はありましたね。

それにしても、会社員時代と異なり安定収入の保証はなく、口座残高は少しずつ減っていく一方だったので、IP Messenger Proが振るわなかった時期は精神的にもかなり削られました。「このままFastCopyもダメだったら、また職を探さないとな」と覚悟していました。

なのでFastCopyの有料化が「受け入れられた」時は心から安堵しましたね。「実験」がうまくいったとの喜びもそうですが、特に「これからも、この2つのソフトの開発に専念できる」と思えたのも本当にうれしいことでした。

約30年続く「おすそ分け」の哲学

――商用版も出したとはいえ、個人向けではフリーソフト開発を通算30年近くも続けています。フリーソフト開発者としての、モチベーションの源泉はどこにあるのでしょうか。

白水:これは昔から全く変わらないのですが、ひとえに「自分自身が使いたいものをつくり、そして今も使い続けているから」です。ただ、それだけですね。

IP Messengerは今でも家の中で家族とのやりとりや、PC間のファイル転送に使っています。FastCopyも、PCのバックアップやデータ整理で日常的に使います。自分自身が一番のユーザーでもあるので「ここをこうしたらもっと便利になるな」と思うたびに手を入れる。そのため「モチベーションを維持するために意識していること」などは特にないです。

――ご自身が使うからつくり続ける、と。それを無料で公開し続けてきたのはなぜでしょう。

白水:「おすそ分け」の感覚に近いですね。ソフトウェアは物理的な存在と違って、コピーにコストはかかりません。なので「自分なりに便利だと思うものをつくったので、よかったら他の人もどうぞ」と。

ちなみに、かつてソースコードを公開していたのはUNIX文化の影響です。会社員時代、新卒から10年の間メイン開発環境はUNIXワークステーションだったので、その文化への馴染みが深かったんですよ。

当時のUNIXはメーカーごとにCPUもOSの細部も異なる多様な派生版が存在し、あるマシン用の実行ファイルは、別のマシンでは動かないことが当たり前でした。そのため、ソフトウェアの配布時は、それぞれの環境でユーザーがコンパイルできるようソースコードを配るのが当たり前だったんです。そうした「ソースを公開し、自由に使ってもらう」という文化をWindowsにも持ち込みたい、との思いも背景にありました。

――それでは今後の目標についてお聞かせください。

白水:全く新しいものをつくるというよりは、IP MessengerとFastCopyという2本の柱をさらに「深掘り」していくと思います。「もっとデバイスの性能を引き出せるようにしたい」「私をはじめとするユーザーの不満を解消したい」という気持ちも強くあるので。

――お話を聞いていると、純粋な技術的探求心や「おすそ分け」の精神が、結果的に商用化に向けた大きなユーザー基盤づくりにつながったような感じもします。

白水:どうでしょう。確かに、フリーソフトとして提供してきたことで多くの方に使っていただけたとは思いますが「商機のピークは逃した」ような気もしています。

会社員時代には、社内の営業担当者らから「2000年代初頭には、LANが導入されている会社の半分くらいでIP Messengerが使われていた」と聞いたこともありました。どこまで本当かは分かりませんが、今よりも広く普及していたのは確かでしょう。その時に商用化に踏み切っていれば、事業規模は今よりも何倍も大きくなっていたかもしれません。

でも、後悔はありません。自分が欲しいものをつくり、それが誰かの役に立ち、そして今、普通に食べていくことができている。技術者として、これほど幸せなことはないと思っています。

取材・執筆・編集:田村 今人

撮影:赤松 洋太

関連記事

「CubePDF」の提供を続けたくて。倒産寸前のフリーソフト会社を、開発者自ら再建させるまで【フォーカス】

CSVエディタを24年作り続けて。フリーソフト「Cassava Editor」開発者の静かな献身【フォーカス】

勢いでつくったSQLツールと歩んだ28年。フリーソフト「A5:SQL Mk-2」開発秘話【フォーカス】

人気記事