最新記事公開時にプッシュ通知します

Flash Playerの終了は「救い」だった。Flash黄金期のバカゲー職人が『声マネキング』で再びネットを湧かすまで【フォーカス】

2025年7月30日

タカヒロウ / 宮澤卓宏

個人ゲームクリエイター。大阪芸術大学デザイン学科卒。

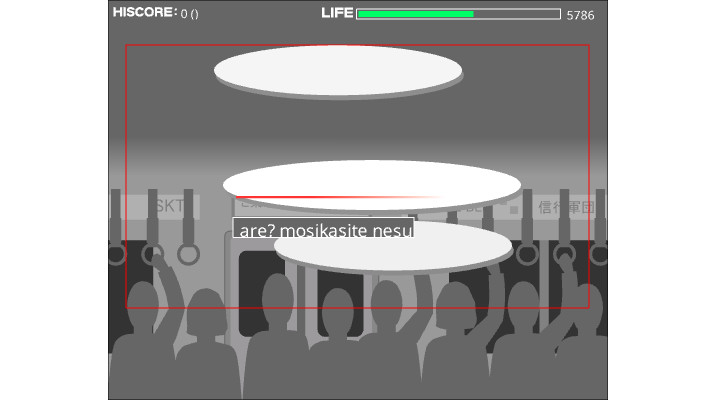

2000年頃より個人サイト「SKT」を拠点に、数多くのFlash作品を発表。代表作に『すごい父さん』『雑念打』『モアイまわし』『赤白黄色』『引っ越し奉行』などがあり、独創的な作風で注目を集めた。

Flash Playerのサポート終了後は、スマートフォンアプリ開発などを経て、Nintendo Switch用ソフトの開発に注力。企画から開発までを個人で手がけた『声マネキング』は、動画配信をきっかけに大きな話題となった。また、「変な自作コントローラーで遊ぶゲーム」の展示会「make.ctrl.Japan」を主催するなど、その活動は多岐にわたる。

X(@moaijp)

2000年代初頭、多くのPCに搭載されていたFlashは、個人がゲームやアニメーションをウェブサイトで公開するための代表的なプラットフォームでした。その黎明期からユニークな作品で注目を集めていたのが、タカヒロウ名義でも知られる宮澤卓宏さんです。

そんな宮澤さんの創作活動の原点ともいえるFlashは、2020年末にサポートを終了。ひとつの時代の終わりを意外な言葉で振り返ります。

「率直に言えば『やっと解放された』と思いました」

その言葉の真意とは? 当時の彼を苦しめていた「Flashの限界」とは?

近年は活動の舞台をNintendo Switchに移し、企画から開発までひとりで手がけた『声マネキング』が動画配信をきっかけに大きな話題を呼ぶなど、Flash終焉後も個人クリエイターとして活躍している宮澤さん。ブラウザゲームから始まった創作人生と、変なゲームを今なお生み出し続ける理由について取材しました。

“Flash黄金時代”を振り返って

――2000年代初頭、ブラウザ上で手軽に動画やゲームを共有できるFlashは、当時まだ専門的だったインターネットの間口をぐっと広げた一大プラットフォームでした。今の30代の中には、宮澤さんたちのFlashコンテンツが「インターネットの原体験」だった人も多いと思います。

宮澤:なつかしいですね。それに関しては今でも覚えていることがあって。ある日、小学生の親御さんから「あなたのアニメが学校でブームになってるから過激な表現はやめてほしい」とメールが来たんです。

宮澤:僕が小学生の頃にはパソコンの授業なんてものはなかったから、そんなに小さい子が見ているなんて思わなくて。流血表現とかをバンバン入れていたので、こりゃいかんぞ、と。

自分のコンテンツが人に与える影響というものを初めて意識した瞬間でした。当時は自分がつくりたいものをつくることしか頭になくて、「誰が遊ぶか」まで考えていなかったんですよね。まあ、その根っこは今でもそんなに変わらないんですけど。

――そもそも、なぜ宮澤さんはFlash作品をつくり始めたんですか?

宮澤:もともとゲームが好きで、ゲーム制作への憧れは子どもの頃からありました。それで、PC-98の『RPGツクール』を触ってみたりもしたんですが、昔は開発環境を整えるのが大変で……。

転機が訪れたのは、大学生の時でした。当時やっていたドラマ『TRICK』のホームページでタイピングゲームを遊べたんです。ブラウザ上でゲームが普通に動いていて、「すげえ、これどうなってるんだ」って。

調べてみたら、どうやらFlashという制作ソフトを使っているらしいと。しかも、自分みたいな学生でも全然理解できるレベルの難しさだったので「これなら自分にもできるかも」と思いました。それが2000年ですね。

――多くのFlashクリエイターを生んだ「FLASH・動画板(2ちゃんねる)」ができたのが2002年ですから、それ以前となるとまさしく黎明期ですよね。当時は今ほど学習環境も整っていなかったと思いますが、どのようにFlashの技術を習得されたのでしょう?

宮澤:特別なことはしていなくて、本当に単純なことからひとつひとつ、実際につくりながら覚えました。幸い、Flashはそういう学び方がしやすいツールだったので、それほど苦労した記憶はないですね。

Flashが初心者にもとっつきやすい理由は、「タイムライン式のGUIに絵を並べていくだけで、直感的にアニメーション作品がつくれる」という点でした。ゲームをつくりたい場合も、ゼロからプログラムを組むのではなく、まずはアニメーション素材がすべて完成している状態にしてから、ActionScriptでインタラクティブな仕掛けを追加していけばよかったんです。

というわけで、僕も最初はゲームの練習用にアニメをいろいろつくっていました。ただ、アニメは思っていた以上に作画が大変で……。「自分には向いていないな」と思い、早々にゲームの方が中心になっていきました。

――その後、一度は一般企業に就職されたとのことですが、すぐに独立していますよね。なぜでしょうか?

宮澤:タイミングが良かった、というのに尽きます。ちょうど僕が社会人になった頃、インターネットで「企業が面白いことをするブーム」みたいなものが起きたんです。WebサイトにFlashゲームを置くのが流行りだして、僕のところにも「こういうのをつくってほしい」という依頼が途切れない状態でした。

そんなブームの真っ只中にいたので「これなら独立してもやっていけるかもしれない」と。子どもの頃の夢だったゲームづくりを仕事にできる喜びもあって、独立を決めました。

思い返せば、僕が影響を受けた『TRICK』の公式サイトは、そうしたFlashブームの“走り”でした。「普通の企業がこんなことやっていいんだ!」と、あの尖った感じに惹かれたからこそ、その裏にある仕組みにまで興味を持ったんですよね。

今でこそ企業の公式アカウントがSNSでユーザーと気軽に交流するなんて当たり前ですけど、当時はまだ両者の間に距離がありました。その壁を壊して関係性を近づけた大きなきっかけのひとつが、Flashコンテンツだったように思います。

――ですが、Flashコンテンツを再生するための「Flash Player」は2020年にサポートが終了します。当時はどのような心境でしたか?

宮澤:こんなことを言っていいのか分かりませんが……。率直に言えば「やっと解放された」と思いました。

Flashの限界と、仕事では満たされなかった思い

――「解放された」とは、どういうことでしょう?

宮澤:2010年ごろにはもうFlash Playerの限界を感じていました。Flashはファイルサイズこそ軽いけれど、実行時のCPU負荷はすごく重い。技術的に、僕自身がつくりたい規模感のゲームを快適に動かすのがしんどくなっていたんです。

それでもブラウザゲームが好きだったから、新作を出したい気持ちだけが漠然とくすぶり続けていて……。自分で自分に呪いをかけているみたいな状態でしたね。

――HTML5のように、Flash Player以外で動作するブラウザゲームをつくる選択肢はなかったのでしょうか。

宮澤:もちろんありました。実際に一部の過去作はHTML5版として再公開しています。

ですが、僕が苦しんでいた2010年代前半は、まさに技術の過渡期でした。ブラウザごとの互換性やパフォーマンスの差が大きく、HTML5書き出しもまだ不安定で、かつてのFlash Playerのような「誰でも同じように遊べる」という手軽さには程遠い状態だったんです。

その後、開発ツールとしてのFlashは2015年に「Adobe Animate」と名前を変え、徐々にHTML5への対応も成熟していきますが、その頃にはすっかり「無料ゲームといえばスマホアプリ」という空気になっていました。

僕の所に来る依頼もスマホゲーム開発が中心で、それにあわせて技術の軸足もUnityに移っていた。技術的な問題が解消されても、今さら昔と同じ気持ちでブラウザゲームに向き合うことが、もう難しくなっていたんです。

そんな宙ぶらりんな状態の僕にとって、2020年にFlash Playerが完全にサポートを終了したことは、ある種の「諦めの区切り」をつけてくれる出来事でした。 だから、これでようやく長年の呪縛から解放された、と。

――当時、親交のあった他のクリエイターの方とは、そうした危機感について何か話しましたか?

宮澤:みんな口下手だから、はっきり言葉にはしませんでしたけど、なんとなく空気が変わってFlashから離れていった、という感じでした。

僕と同じようにFlashゲーム制作を仕事にしている仲間が5人ほどいて、全盛期にはお互いに仕事を分け合ったりもしたんですけどね。その仲間たちが、ひとり、またひとりと就職していって。かなり、きつかったです。

――宮澤さんご自身はゲーム会社に就職しようとは思わなかったんですか?

宮澤:学生の頃から「会社に入ったら100%自分の好きなものはつくれないだろうな」となんとなく思っていたんですよ。Flashの個人制作で成功体験があったから、余計に意固地になっていたんだと思います。

誤解のないように言っておくと、クライアントワークが嫌だったわけではありませんし、むしろ大きなやりがいを感じていました。

特に、あるコンシューマーゲームのWeb体験版を制作した時のことはよく覚えています。ゲーム機と同じ感覚で遊べるブラウザゲームをつくってほしいという依頼でした。ほぼ初めてゲーム会社さんと直接組む仕事だったので、「これは最高の完成度で出さなければ」と、かなり気合を入れてつくったんですよね。結果的に、オリジナル版の開発者の方から「本物とほとんど変わらない」と褒めてもらえて。すごく嬉しかったです。

――それほど良い経験をされても、気持ちは変わらなかったということですか?

宮澤:そうですね……。今もゲーム会社で働くことには憧れつつ、心のどこかで「自分には無理だろう」と諦めてしまっています。クライアントワークという形で「体験入社」くらいの距離感で関われるのが、僕にとっては一番心地いいのかもしれません。

「儲け」から切り離された“あの頃の”インディーズ精神

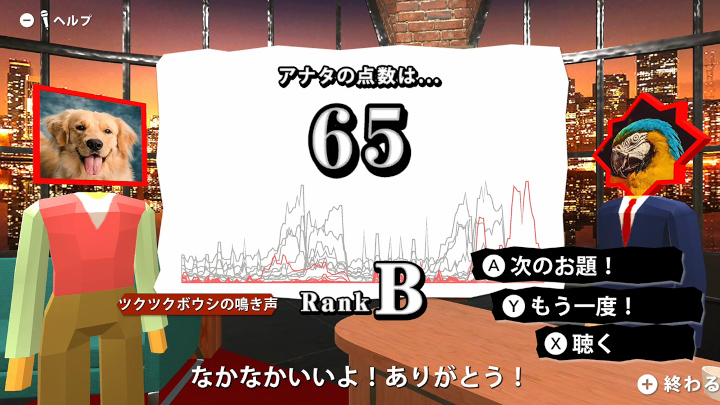

――近年の宮澤さんはNintendo Switch用ソフトを立て続けに販売しています。中でも『声マネキング』はゲーム実況と相性がよく、配信者やVtuberの間で人気になりましたよね。

宮澤:ありがたい話です。でも本当は、あれ売る気ゼロだったんですよ。「10本売れたら成功」くらいの気持ちでした。つくりたくてしょうがなかったので、売れなくていいから出そうと言って出したんです。インディーゲームのくせに「外付けのUSBマイクが必須」(※1)なんて仕様で誰も買うわけがないと思ってましたから。

※1:Nintendo Switch 2は本体にマイクが内蔵されているため、USBマイクを用意しなくてもプレイ可能。

――そうなんですか? てっきり狙ってブームを起こしたものだとばかり……。

宮澤:いや、『声マネキング』に限らず、個人制作のゲームは基本的にターゲティングをしていないんです。

これはFlash時代からずっと変わりません。冒頭の反省があるので「小学生以上の子供が遊んでも大丈夫なものにしよう」という意識はあるんですけど、自分がつくりたいものを企画しているだけですね。

いわば自分自身がターゲット……というのも少し違うな。頭の中に別人格を生み出して、その人たちが遊ぶところを想像しながらつくってます。

『声マネキング』だったらパーティーゲームなので若い男女4~5人くらい。あーだこーだリアクションしているのを見て「あ、けっこう楽しそうに遊んでるじゃん。じゃあ行けるな」みたいな。

――ターゲットを設定しないというのは「好き勝手につくる」の極地ですね。遊んだ方の反応も気にならないのでしょうか。

宮澤:もちろん気になりますが、感想を踏まえて何かを変えようとは思わないんです。それこそFlash時代は2ちゃんねるでボロクソに書かれて凹んだりしましたけど、だからって「次はもっとこうしよう」という発想にはならないんですよね。

正直な話、売れるものをつくりたいと思っても、何が売れるのか見当がつかないんですよ。『声マネキング』がこんなに売れるとも思っていなかったし、次作の『酔っぱライジング』が全く売れないとも思っていなかった。20年前から何も分からない。早々に諦めちゃっていて、自分の方だけ見てつくるスタイルになっています。

でも、これは悪い事ばかりじゃなくて、「これは売れるのか?」という一番の“生みの苦しみ”を感じなくて済むんです。だから余計なことに迷わず、最後まで自分のゲームを完成させることに集中できる。

逆に言えば、そこで人の目を気にし始めると、未完成のまま放置しちゃう気がして怖いんです。僕は“辞め癖”がついちゃうタイプなので。

――「人の目を意識していない」というのは意外でした。宮澤さんの作品はいわゆる「バカゲー」が多いので、ユーザーを笑わせたい気持ちがあるのかと。

宮澤:いえ、「笑わせよう」という意識は全くないですね。僕が変なゲームをつくり続けているのは、単純にその方が“目立つ”からです。結果的に、その“変さ”を笑ってくれる人がいる、というだけのことでして。

――あ、でも「目立ちたい」という気持ちはあるんですね。

宮澤:そうです。地味なやつなんですけど、目立ちたがり屋というか、注目はされたい。

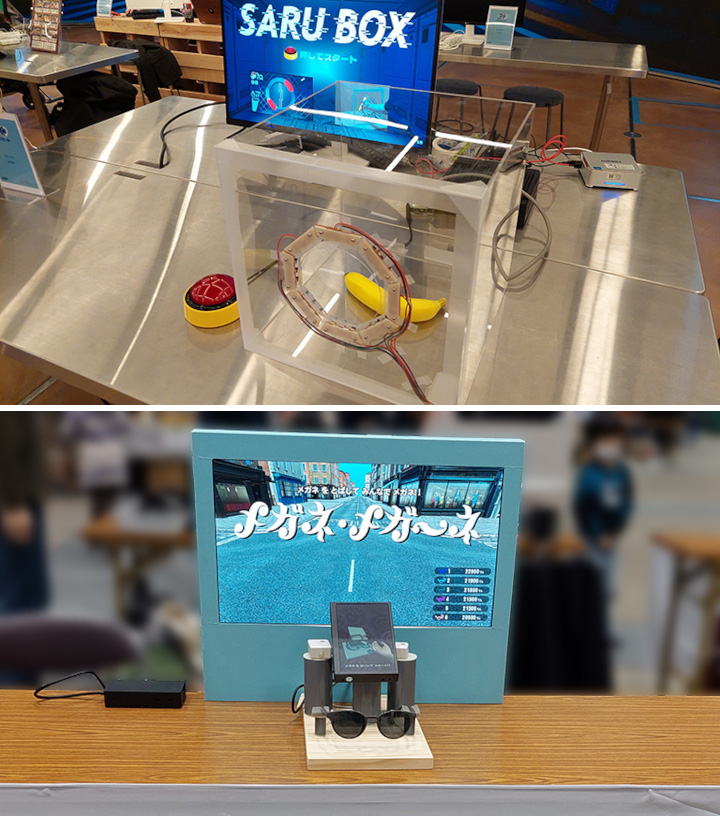

数年前から変なコントローラーで遊ぶゲームをつくって「BitSummit」(※2)に出展してるんですけど、そのきっかけも「コントローラーが変だったら目立つだろうな」という気持ちでした。エントリーしたものの、忙しすぎて直前まで何も用意できていなくて、ここから目立つためには思いっきり斜め上の物をつくらなきゃダメだな、と。

※2 Bitsummit:毎年京都で開催されている、日本最大級のインディーゲームの祭典。国内外の開発s田が多数出展し、独創的なゲームが発表される場として知られる。

――その後、宮澤さんはご自身でも“変なコントローラーのゲームイベント”「make.ctrl.Japan」を2020年から開催されていますよね。そこに並ぶ作品たちを見ていると、ひとつの尖ったアイデアでひた走る感じが、どこかFlashゲームの精神に近いと感じました。

宮澤:Flashの精神というか、インディーズのノリですよね。「商業的な価値なんかどうでもいいよ!」っていう。Flashの文化をつくったのがそういう人たちだったから、やっぱり似ているところはあるでしょうね。実際に出展者の半分くらいは当時Flashを触っていた人たちなんです。

▲足型コントローラーの小指をタンスにぶつけるゲーム『ACID FOOT』(作者:@nohenon)

▲コーラを振って宇宙を目指すゲーム『Jetcola』(作者:@Tamakotronica)

――その「インディーズ」って、一般的な「インディーゲーム」とはまた違うニュアンスですよね。

宮澤:ええ、そうですね。僕の中では、もう全くの別物という感覚です。

今の「インディーゲーム」は、小規模開発の作品全般を指す言葉になっていて、ひとつのジャンルとして商業的にも大きな存在感を放っています。

でも、Flash時代のインディーゲーム制作者――少なくとも僕は自分のゲームがお金になるなんて夢にも思わなかった。僕が、儲かるかどうかじゃなくて自分が面白いと感じる方に進んでしまうのは、あの頃の考え方をひきずっているからなのかもしれません。

というわけで、僕から見れば全然違う土俵の人たちなんですけど、ゲームを遊ぶ側からしたら、趣味の個人作家も、商業的な成功を目指すディベロッパーも、ゲーム会社の社内インディーも関係ない。そういう意味でライバルは増えました。

そんな中で埋もれずに注目してもらうには、僕はやっぱり、ますます変な方向へ行くしかないのかもしれません。……まあ、結局のところ「今までと何も変わらず、自分が面白いと思うものをつくり続ける」ってことなんですけどね。

取材:戸部マミヤ、田村今人

執筆:戸部マミヤ

編集:戸部マミヤ、田村今人

【2025年7月30日11:30修正】製品名の誤表記を修正しました。読者と関係者の皆様にお詫び申し上げます。

関連記事

気持ちよいUIができたら後は放置。傑作Flash『艦砲射撃・マテスナ』作者の素敵な“悪癖”【フォーカス】

恐怖Flash「ひまわりのダンス」作者が、2ちゃんねるで“狂人”を演じていた理由。【フォーカス】

Flashエミュレーター誕生のきっかけは別に「フラッシュ愛」じゃなかった 「swf2js」開発者の本音と数奇な運命【フォーカス】

人気記事