最新記事公開時にプッシュ通知します

Windowsを去り“Linux専用”に完全移行。フリーソフト「AzPainter」を19年つくっている理由【フォーカス】

2025年7月23日

![]()

「AzPainter」開発者

Azel

フリーソフト開発者。2002年に個人サイト「AzSky」を開設し、「Visual C++」で開発した Windows用ソフトウェアを公開。ペイントツール「AzPainter」をはじめ、音楽プレーヤーや「青空文庫」用テキストビューワー、動画エンコード用ツールまで、趣味でさまざまなソフトを手がけてきた。2011年にWindows向け全ソフトの開発を終了し、Linux環境に移行。その後も、Linux向けにFLOSSの開発・公開を続けている。

個人サイト「AzSky2」

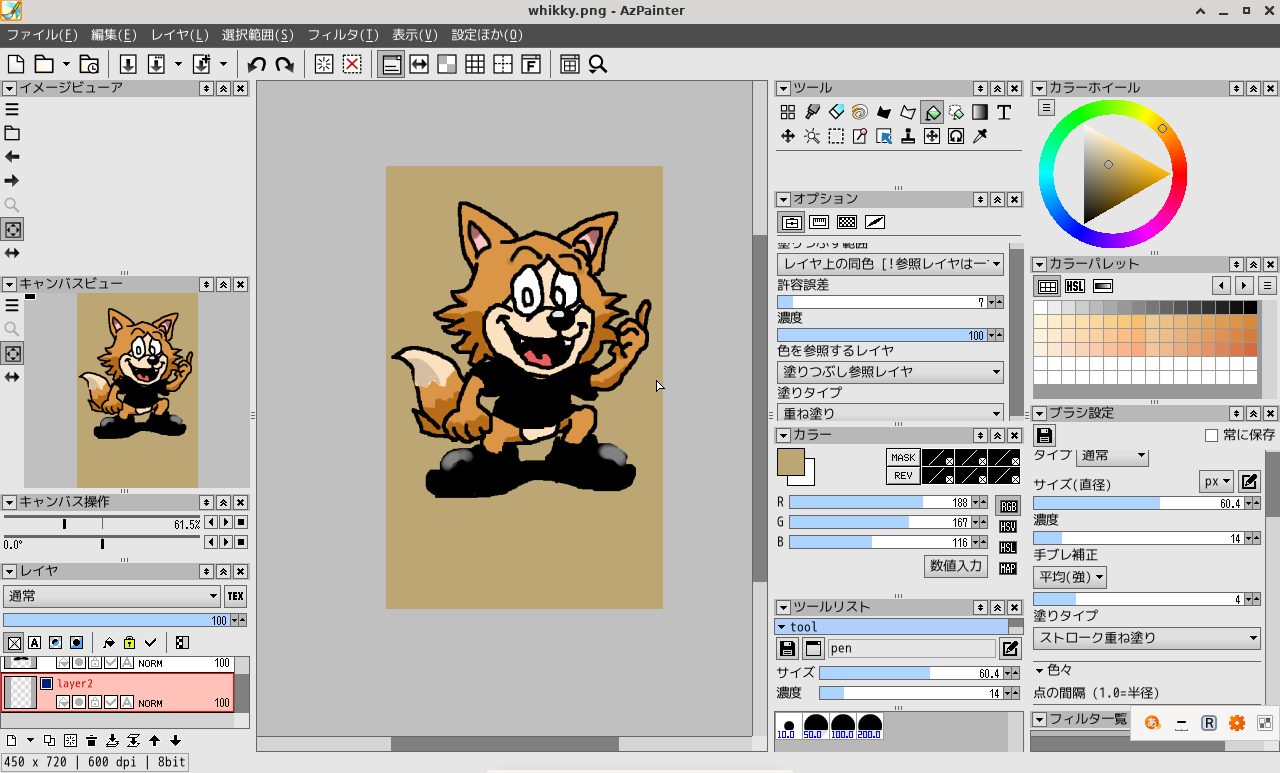

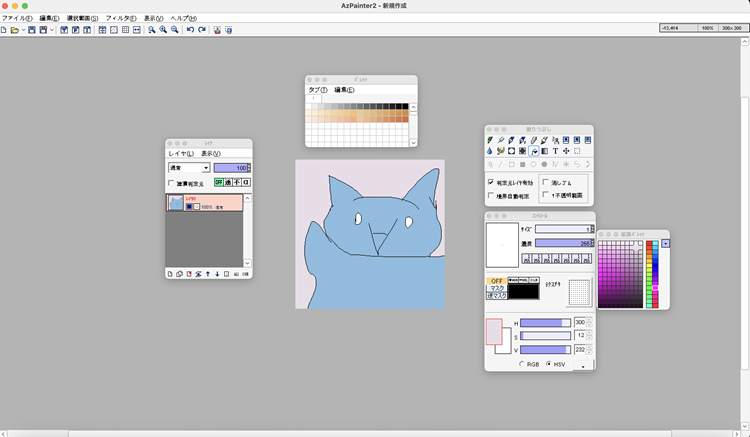

2006年に公開された、「AzPainter」というフリーのグラフィックツールがあります。Windows標準「ペイント」アプリのような軽快な動作性を特徴としつつ、レイヤーやマスク処理、ペンタブの筆圧感知など、イラスト作成において必要となる数々の機能を備えたソフトウェアです。

約19年間にわたって開発と更新が続くこのソフトですが、長年の歴史の中で、いちど極めて大きな転機を迎えたことがあります。それは、もともとはWindows専用ソフトであったところ、2011年に開発が停止し、2013年にLinux専用ソフトとしてつくり直されたことです。

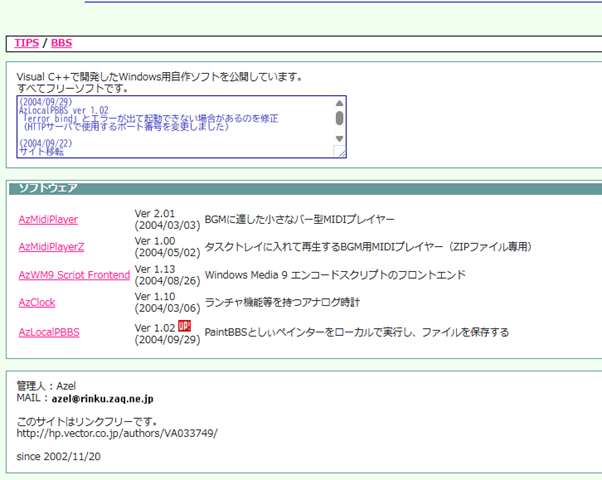

もともと、作者のAzelさんは2002年ごろにフリーソフト開発者として活動を開始し、他にも動画作成関連ツールやネットラジオ再生ツールなど、数々のソフトを「Visual C++」で手がけ、公開していました。しかし「AzPainter」と同時に、これらの全てのソフトの開発も終了し、完全に「Ubuntu」(Linuxディストリビューション)環境に移行したのです。

なぜ、それまで積み上げてきた開発資産と決別し、Linuxへの完全移行を決意したのか。そして、技術を学び直してまで、なぜAzPainterをはじめとして今もフリーソフトの開発・提供をしているのか。

「Windowsでやりたいことが、なくなってしまったんですね」と振り返るAzelさんに、個人開発者としての長年の歴史と、その根底にある開発の動機についてインタビューしました。

Linux移行に迷いは一切なかった

――いきなりですが、AzPainterをはじめWindows向けソフトの開発を2011年に終了し、Linux環境へ移行したのは、なぜだったのでしょうか。

Azel:理由は、大きくふたつあります。ひとつは、当時のWindows環境で、自分が「やりたい」と思えることがなくなっていたことです。

私は「自分が欲しいと思ったものを、自分のためにつくる」という動機で、ソフト開発をしています。それは当初から今まで一貫しています。

一方で、私は飽き性でもあります。すぐに、技術的にさまざまな方向性に手を広げ、新しいことに取り組みたくなってしまう。

その結果、AzPainterやゲーム制作ソフト、各種ユーティリティを手がけていたのですが、2011年に入るころには、自分が欲しいと思ったものは一通りつくり終えていました。もちろん、Windows自体にはまだOSとしてのポテンシャルを感じていたものの、自分が興味のある分野に関しては、あらかたやりきったなという感覚がありました。

――Windowsに飽きつつあったということでしょうか。それにしても、他OSへの完全移行というのは、思い切った決断に思えます。

Azel:そこなのですが、もうひとつのポイントとして、コスト的な理由もあったのですね。

その頃、ちょうどWindows XPがサポートを終了する時期だったので、次のOSを選択する段階だったんです。ですが当時のWindowsはOSをアップグレードするのに費用がかかりましたし、新たな動作条件を満たすためにPCの買い替えが必要になる場合もあるので、先のことを考えると、Windowsを使い続けるのは抵抗がありました。また、PCを安定したパフォーマンスで長く用いるためにも、軽量なOSを使いたかったというのもあります。

そんな中、ずっと無料で、開発環境も自由に構築できるLinuxという選択肢が、非常に魅力的に見えた。つまり「何か新しいことがしたい」という技術的興味と「コストをかけずに開発を続けたい」という思いが合わさり、Ubuntuへの移行を決断しました(編注:現在はArch Linux環境)。

――全面移行は、技術的にも大きな挑戦だったのでは?

Azel:おっしゃる通りです。「もうWindowsをインストールすることはない」との思いで移行したので、自分にとって必要なソフトをつくり直すことにしたのですが、Linux環境に触れるのは初めてでしたし、日本語の資料も少なかったので、最初はずいぶん苦労しました。

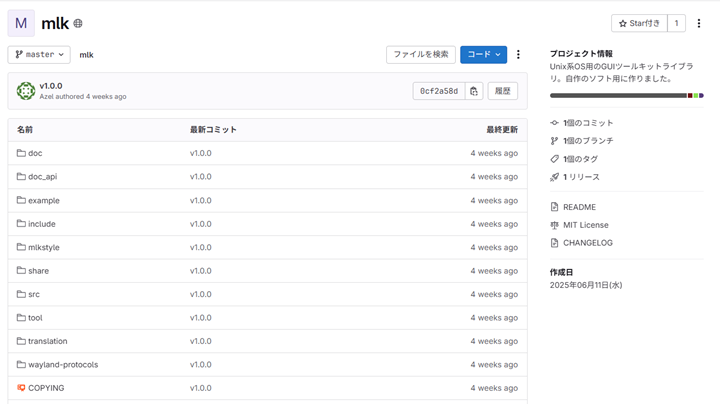

ソフトウェア開発において特に大変だったのはGUI構築です。

LinuxでGUIアプリを開発する場合、「GTK+」(※1)や「Qt」(※2)といった既存のGUIツールキットを使うのが一般的かと思います。

しかしGTK+やQtのような高機能なツールキットは、バージョンが上がるとAPIの互換性がなくなるなど大きな仕様変更が生じることがあり、そのたびにドキュメントを読み直さなければならなくなります。しかも文書は基本的に英語のものしかないので、翻訳ツールを使って読み解かなければならない。また、既存のツールキットは高機能だけれど、場合によっては、自分がやりたいような処理を実現できないこともあるかもしれない。というところで、これらの利用に関してはだいぶ悩みました。

そこで、より低レイヤーな仕組みにあたるX11(※3)を直接利用し、ボタンやウィンドウといったGUI部品をひとつずつ自作することにしました。もちろん、GUIの部品をゼロからつくるのは大変な作業でしたが、ひとたび自分が開発しやすい基盤をつくってしまえば、その後のソフト開発が格段にしやすくなると判断しました。

また私は技術の根本的な仕組みの部分が気になる性分でもあるので、利便性の高い既存品を用いることよりも、基礎的な所をしっかりと勉強する方に魅力を感じたのも、そう決めた理由のひとつです。実に苦労の連続でしたが、新しいことを学ぶこと自体は好きな方でもあるので、移行にあたっては「きっと何とかなるだろう」と気楽に構えていた部分もあります。

(※1)GTK+:GIMP ToolKit+。現在はGTK。LinuxなどのUnix系OSで広く使われている、GUIアプリケーションを開発するためのオープンソースのライブラリ(ウィジェット・ツールキット)。

(※2)Qt:C++で書かれたクロスプラットフォームのアプリケーションフレームワーク。GUIアプリケーションだけでなく、非GUIプログラムの開発にも使用される。

(※3)X11:X Window System(ウィンドウシステム)のバージョン11のこと。LinuxなどのUnix系OSでGUIを実現するための基本的な仕組み。ウィンドウの表示や、マウス、キーボードからの入力を管理する。

――ただ、Linuxへの移行となると、ユーザー層は大きく変わるかと思います。PCユーザーの人口自体、Windowsに比べてかなり少ないのではないかと。不躾な質問ですが、長年Azelさんのソフトを愛用していたWindowsユーザーの元を離れることに、迷いはありませんでしたか?

Azel:いえ、迷いは特になかったですね。もちろん、他のユーザーに自分のソフトを使ってもらえるのは、うれしいことではあるのですが、それでもなおLinux環境に移行したことへの後悔はありません。

正直なところを申し上げると、むしろある種の「解放感」がありました。

「自分のため」だったはずが。趣味とユーザー対応の狭間で

――「解放感」ですか?

Azel:はい。「もう、ユーザーサポートに追われなくていいんだ!」という解放感です。

AzPainterを含め、Windows時代のソフトは、ものによって、自分が思っていた以上の数のユーザーから注目を集めることがあったんですよ。するといつの間にか、ユーザーからの機能追加やバグ修正などの要望が多く届くようになり……。

――開発を続けるうち、サポート対応がご自身の負担になっていた、ということでしょうか。そもそもAzelさんは、どういった経緯でフリーソフト開発をするようになったのでしょうか? 改めて教えてください。

Azel:発端はスーパーファミコンで遊んでいた時代に、「RPGツクール」シリーズと出会ったことです。「ゲームをつくるゲーム」というコンセプトに大きな衝撃を受け、「こういうツールを、自分でもつくってみたい」と感じたのが始まりです。

幸運なことに、中学3年生の時には友人の父親からPC-9801を譲り受けました。そこから夢中になってBASIC、C言語、アセンブラと勉強を重ねたり、友人の家を訪れたときには技術雑誌に書いてあるコードをMSXに一日中打ち込んで遊んだりしていましたね。

2001年にWindows PCを手に入れてからは、GUIソフトの開発を始めました。目先の目標は「RPGをつくれるソフト」を開発することでしたが、いきなり複雑なシステムに取りかかるのは難しかった。

そこで、まずは練習として、自分が日常で使うための簡単なGUIソフトをつくることから始めました。

最終的には2008年に「AzDesignADV」、2010年に「AzRPGScript」というゲーム制作ツールを公開したのですが、いったん完成したらなんだか満足してしまって。それらへの注力を続けるということはなく、開発の軸足はむしろ「自分が日常で使うためのツール」の方へと移っていました。

「AzPainter」も、そのひとつです。

――AzPainterは、どのような経緯で生まれたのでしょうか?

Azel:私には絵や漫画を描く趣味もあったので、「快適に使えるイラスト制作ソフトが欲しい」というのが直接の動機でした。

当時はお絵描きアプレット(※4)の全盛期だったので、200~300px四方程度の、ドット絵のような解像度でのアニメ塗りでイラストを描くのが特に好きでした。その描き方に特化したフルカラーのペイントソフトが欲しくて「AzPainter」をつくりました。一番のこだわりは、完全に自分の使い方に合わせた「ドットのアニメ塗りのしやすさ」でしたね。

特に、1ピクセルという細さで描いた主線の、ギザギザとした歪みを滑らかに補正する独自のフィルター機能は、おそらく他のソフトにはないAzPainter特有のものだったと思います。

(※4)Javaアプレット:Webページ上で動作する小さなJavaプログラム。ブラウザ上でゲームやアニメーション、簡素なお絵描きツールの動作などを実現するために、2000年代前半に広く利用された。

――本当に、ご自身のためにソフトをつくってきたのですね。それらを、わざわざ公開しようと思ったのはなぜでしょうか?

Azel:特に深い意図はないです。いずれも「あくまで自分用だけれど、公開はしておくので、よかったら他の人も使ってみてね」という「おすそ分け」のような気持ちでした。

しかしある時期から、その活動が予期せぬ方向へ進んだのですね。先ほどお話した通り、自分の手がけるソフトの一部が、想像をはるかに超えた規模でのユーザー認知を得るようになったからです。

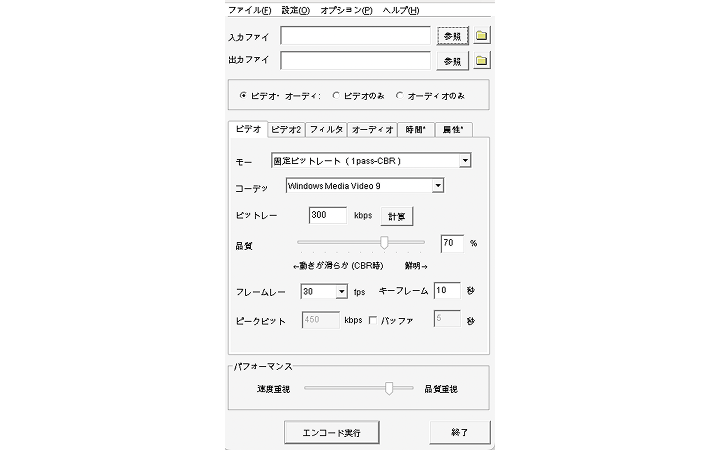

大きなきっかけは、フリーソフト紹介サイトで自分のツールが取り上げられるようになったこと。特に注目されたのは、「AzWM9SF」というソフトでした。これは「Windows Media Encoder 9」(※5)という動画エンコードエンジンを、GUIでお手軽に使えるようにしたフロントエンドツールです。具体的な数は覚えていませんが、機能追加要望などが短期間で殺到したものです。

すると、例えば動画の時間指定など、私自身は使わないような機能の要望も寄せられました。それらに対し、実装自体はさほど難しくなくても「あまり気乗りしないのに、対応をしなければならない」という圧迫感を覚えていたんですね。そうした要望が短期間にどっと来てしまったので、この時は精神的にだいぶ疲れました。

(※5)Windows Media Encoder 9:Microsoft社が開発した、動画や音声をWindows Media形式に変換するエンコーダー。

――趣味のはずの活動が、予期せぬ人気により、時に精神的な負担にもなっていた、と。Linuxに移行したのには、それまで開発していたソフトに区切りをつけ、「重圧から解放されたい」という気持ちも強くあったのでしょうか?

Azel:少し違います。移行の動機は、あくまでWindowsでやることがなくなったのと、金銭的負担を気にしてのものです。

しかし、Windowsではライトなユーザーが多かったのに対し、Linuxユーザーは単純に母数が少ないですし、コアな層の割合が高い。移行後に、実際に改めて開発したソフトウェアを公開してみると、そうした問い合わせや要望が激減したため、結果的にではありますが「あ、そういえばサポートに割かれる時間が減ったな」と気が楽になりました。

ただ問い合わせが完全に消えたわけではないですし、新たな苦労もあります。それは、海外ユーザーが多いので、時折寄せられるメールでのやりとりの9割が英語だということです。カジュアルな口調のメールも多く、翻訳ツールを使っても細かいニュアンスまでは意思疎通できないため、対応のたびに苦慮してはいます。それでも、Windows時代に比べれば、開発や創作活動に集中できる時間は格段に増えました。

20年以上続く「プログラマーとしてのたしなみ」

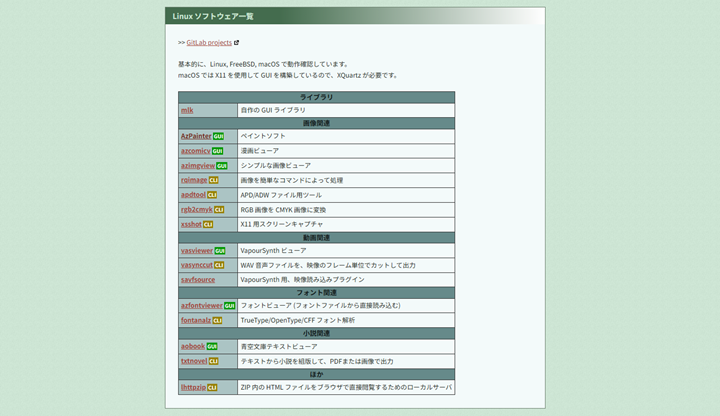

――Linux移行後は、どのようなソフトウェアを手がけてきたのでしょうか。

Azel:相変わらず、特にジャンルは定めず、自分がつくりたいものを新しくつくり続けていますね。画像ビューワーの「azcomicv」であったり、テキストフォーマットから小説のPDFを作る「txtnovel」であったり……。

――そうして手がけているツールの中のひとつに、Linux版「AzPainter」もあるのですよね?

Azel:言われて気がついたのですが、Linux移行後につくったソフトウェアで、Windows時代と同じ名前を冠しているのは「AzDrawing」(線画ソフト。取材時点でLinux版もすでに開発を終了)と、AzPainterだけですね(笑)。自分にとって必要だったから、つくり直しただけですが。

特にAzPainterは、Windows版の誕生から数えると、約19年。同じ名前のソフトとして、最も長く開発を続けているソフトではありますね。

――となるとやはり、Windows時代から一貫して手がけ続けているAzPainterには、特別な思い入れがあるのでしょうか? このソフトで何か、成し遂げたい目標などがあるのでしょうか。

Azel:これも、特段の理由や思い入れがあるわけではありません。強いていえば、このソフトが「自分にも他人にも一番必要とされている」からなのだと思います。

――そこなのですが、Azelさんの行動原理はとても合理的で、基本的に「大きな負担になることは、なるべく避けるようにしている」との印象も受けます。一方、Windows時代に、ユーザー対応で苦労された経験がありながら、なぜ今も、開発したソフトウェアを公開し続けているのでしょうか?

Azel:究極的には「プログラミングが趣味だから」なのだと思います。

どんな趣味でも、長く楽しむためにはそれなりの目的や「やりがい」が必要になりますよね。私にとっては「ソフトをつくり、それをインターネット上で公開する」というプログラマーとしてのごく自然な流れそのものが、「やりがい」でもあるのです。ソフトをつくり、公開するというひとつの区切りを通して、ソフトウェアをつくったことへの達成感を覚える、と。

――なんだかんだで、「公開すること」自体が、大事なモチベーションでもあったのですね。

Azel:はい。それにユーザーサポート対応も、悪いことばかりではなかったのです。

「自分だけでは思いつかなかったが、私自身も便利だと思うような機能のアイデア」が寄せられることも多いからです。AzPainterにおいても例えば「ベジェ曲線」など、特にWindows版に関してはユーザーの声に応じて発展していった部分も大きい。そうした、自分にとっても有用なフィードバックがあると、より開発のやる気も出るというものです。

逆に、もしもつくったソフトを誰にも見せず、自分だけで黙々と使っていたら、おそらくここまで長くは続かなかったでしょう。きっとどこかで飽きがきてしまい、開発の手は止まってしまう。とはいえ、私自身が使わなくなったソフトも、それはそれとしてかつてのゲーム制作ツールのように、いずれつくるのをやめます。

きっと私にとって「自分も使うし、他人からも求められている」という、両方の条件が満たされている状態が、ソフト開発が停滞せずに長く続いていく上で非常に重要なのだと思います。

その点、AzPainterはLinux時代の今も一定のユーザーに使っていただいていますし、何より、最大のヘビーユーザーは、開発者である私自身です。イラストや漫画といった創作活動は今も続けており、そのためにはAzPainterが必要だからです。

このように、「他人も自分も使うこと」という条件が長年満たされ続けているため、結果的にAzPainterの開発が最も長く続いているのだと思います。

――何か壮大な目標や使命感ではなく、ただご自身が「必要だから」「趣味だから」というシンプルな動機が、結果として長きにわたる開発を支えてきたのですね。お話を聞いていると、ソースコードを公開する形で提供を続け、サポート対応の減った現在は、Azelさんにとってバランスのとれた状態なのだと拝察します。最後にですが、AzPainterの今後の展望について、お聞かせいただけますでしょうか。

Azel:基本的には、現状維持をしていくつもりです。

Linux版のAzPainterは、Windows時代と比べ、使い勝手は大きく変わりましたが、機能性自体はだいぶ上です。大きな絵を描くのにも適しており、B5の600dpiで原稿を描けたりと、特に漫画向けの機能を拡充しています。自分で言うのも何ですが、これひとつで画像編集、イラスト、漫画と幅広く使えるため、もしも「Windows版だけなら使ったことがある」という方がいたら、Linux版も触ってもらえるとうれしいです。

Azel:すでに現AzPainterの使い勝手には満足しているため、大規模な機能追加の予定はありません。ただ、使っていて気になるところがあれば直しますし、自分で「こういう機能が欲しいな」と思えば付け加えます。

すべては、今後の自分の使用状況次第です。ですが、私が漫画やイラストといった創作活動を続ける限りは、この先も変わらず、自分自身のために、このソフトは存在し続けるのではないかな、と思います。

取材・執筆・編集:田村 今人

関連記事

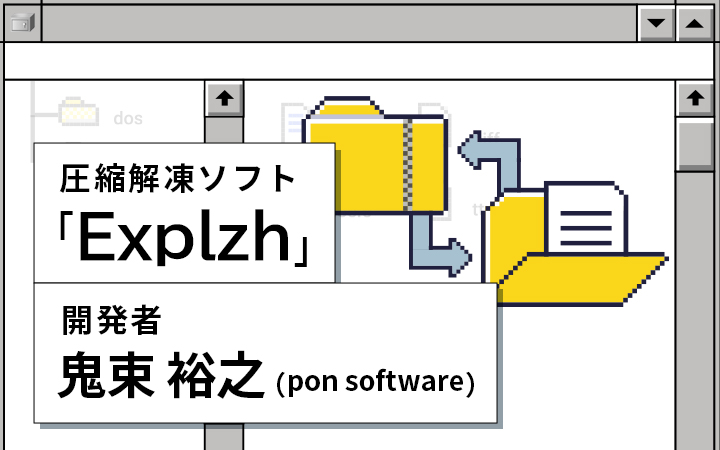

何があっても開発だけは止めない。誕生29年、圧縮解凍ソフト「Explzh」作者の不屈【フォーカス】

勢いでつくったSQLツールと歩んだ28年。フリーソフト「A5:SQL Mk-2」開発秘話【フォーカス】

CSVエディタを24年作り続けて。フリーソフト「Cassava Editor」開発者の静かな献身【フォーカス】

人気記事