最新記事公開時にプッシュ通知します

PFNが本気でオープンワールドゲームを作った理由。勉強じゃ生まれない「プログラミングにハマる」原体験【Omega Crafter】

2025年5月16日

株式会社Preferred Networks 『Omega Crafter』プロダクトマネージャー

佐藤拓弥

東北大学大学院を修了後、株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)でリードエンジニアとしてゲーム開発に携わる。2018年、株式会社Preferred Networks(PFN)へ。ロボット、石油化学プラントの自動化プロジェクトに従事した後、プログラミング教材『Playgram』の開発を経て、オープンワールド・サバイバルクラフトゲーム『Omega Crafter』を企画。現在は同作のプロダクトマネージャーを務めながら、自身も機能開発に深く関わっている。

深層学習をはじめとする先端技術研究で知られるPreferred Networks社(PFN)。そのPFNが、本格的なオープンワールド・サバイバルクラフトゲーム『Omega Crafter』を2025年5月15日にSteamで正式リリースしました。

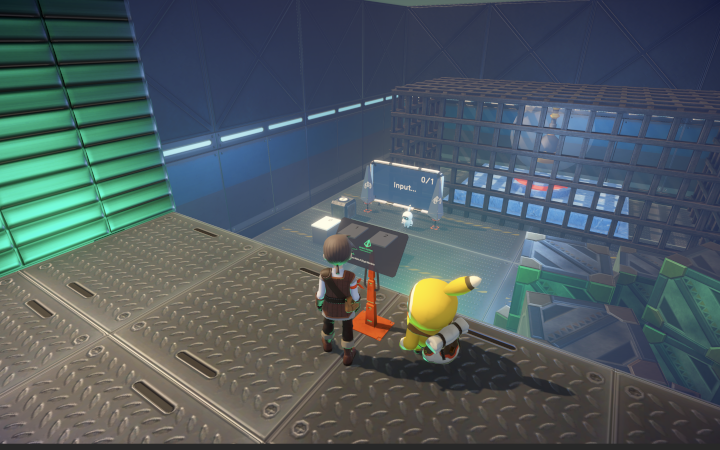

『Omega Crafter』は、相棒となるキャラクター「グラミー」にビジュアルプログラミングで指示を与え、資源収集やアイテム作成といった作業を自動化しながら、未知の世界を冒険していくゲームです。そうした本作独自の体験が評価され、アーリーアクセス(有料体験版)から「非常に好評」(高評価レビュー率80%以上/記事公開時)を獲得している同作ですが、「なぜPFNがゲームを?」と意外に感じた方も多いのではないでしょうか。

「世界で活躍できるエンジニアの育成」を掲げ、子ども向けプログラミング学習教材をも手がけてきたPFNなので、この新作ゲームにも高尚な目的があるのかもしれない――。そんな予想を胸に取材したところ、返ってきたのは少し意外な言葉でした。

「『Omega Crafter』は学習のためのゲームではありません。私たちが開発したかったのは純粋に面白いオープンワールドゲームであり、プログラミングは“バトル”や“ダンジョン探索”のようなゲームを楽しくする要素のひとつでしかないんです」

テクノロジーの最前線を走る企業が、エンジニアの開発プロセスに見出した「ゲーム性」とは何だったのか? そして、彼らは本当に「面白いゲーム」をつくりたかっただけなのか? その真意に迫りました。

「サバイバルクラフトゲーム」と「エンジニアリング」に共通するゲーム性

――「なぜPFNがゲーム開発を?」という本題に入る前に、『Omega Crafter』をまだ遊んでいない読者の皆さんが最初に気になるのは「そもそもPFNがつくったゲームが本当に面白いのか?」という部分だと思うんです。「深層学習の分野では先進的な会社だけど、ゲーム開発はどうなんだ?」と。

佐藤:ごもっともかと思います。

うちは決してゲームに力を入れてきた会社ではありませんし、実際に『Omega Crafter』は既存のプログラミング教育事業から派生したプロダクトという側面もありますしね。「ゲーム開発に本気で取り組んでいるのか?」と、疑念を向ける方もいるかもしれません。

ですが、私たちは「学習ツール」ではなく「オープンワールド・サバイバルクラフトゲーム」(※1)という純粋な娯楽作品として評価されるタイトルを目指してきました。チームにもゲーム開発の経験者が集まっています。

ですから、まさしく「本当に面白いのか?」という視点でジャッジしていただきたいですし、実際に開発メンバーの理想を詰め込んだ面白いゲームが完成したと自負しています。

――実際にSteamでの評価は、かなり高いですよね。私もアーリーアクセス版を遊びましたが、丁寧につくられたゲームだと感じました。サバイバルクラフトはやや人を選ぶジャンルだと思うのですが、慣れていないプレイヤーがストレスに感じる要素を抑えつつ、この手のゲームが好きな人が楽しめる勘所もしっかりおさえられているな、と。

佐藤:ありがとうございます。サバイバルクラフトに期待されるような探索・戦闘・建築・クラフト・料理・マルチプレイといった要素は忠実に盛り込んでいます。

そのうえで、本作ならではのコンセプトとして「エンジニアリングの面白さをゲームで再構築すること」を掲げました。

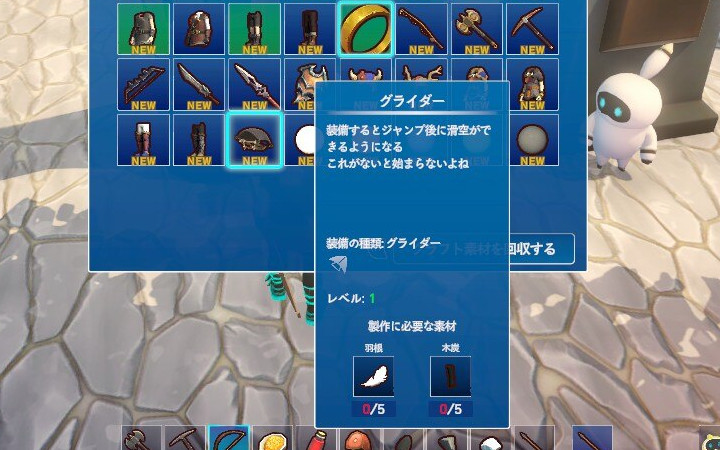

具体的なゲームシステムとしては、プレイヤーを手助けしてくれる「グラミー」というキャラクター達にビジュアルプログラミングで指示を与えることで、プレイヤーの代わりに働いてもらうことができます。「木を切る」「運ぶ」「レシピに従って料理をつくる」「踊る」といった基本的な命令ブロックと論理式を組み合わせ、目的に応じた一連の作業フローを個々のグラミーに実装していくイメージですね。

もちろんグラミーも万能というわけではなく、一定の制約やルールはありますが、プレイヤーが思い描く最高効率の生産ラインや、自分だけの個性的な拠点を構築できることを目指しました。

――サバイバルクラフトとエンジニアリングを組み合わせるアイデアはどこから生まれたのですか?

佐藤:我々が「組み合わせた」というよりも、サバイバルクラフトとエンジニアリングには「もともと重なる部分があった」という表現が適切だと思っています。

その共通点とは「自動化の面白さ」です。

あらためて説明すると、サバイバルクラフトとは、ほとんど裸同然の状態で危険なフィールドに放り込まれ、少しずつ拠点を発展させながら探索範囲を広げていくようなゲームジャンルを指します。

最初は生き残るための食料や資源を集めるだけで日が暮れてしまうけど、特定の機能を持つ施設、例えば農場や採石場を拠点に設置することで、それまでリソース集めに使っていた時間を他の作業に回せるようになる。そうやって次のバイオーム(環境が異なるエリア)に遠出できるようになると、より価値の高い鉱石や素材が見つかり、さらに拠点をアップデートできるようになる。こうした自動化のサイクルをどんどん回していくことが、このジャンルの醍醐味であり、「面白さ」であるとも言えるわけです。

そしてこの自動化のサイクルは、ソフトウェアエンジニアが普段取り組んでいる開発プロセスそのものだと思うのです。

冒険の時間を確保するために面倒な単純作業を人間の手から切り出すとか、拠点を大きくするために資源の産出量を最大化するとか、「目的」と「要件」を自ら定義し、小さな機能の組み合わせで実現する。さらに、リリースしたら終わりではなく、モンスターから設備を守ったり、新たに入手した技術で性能を改善したりと、その後も「保守・運用」を続けていく。

このように、サバイバルクラフトとエンジニアリングには非常に似通った部分が多いと考えています。

逆にいうと、場当たり的に設備を配置していると、導線がめちゃくちゃの「スパゲティコード」みたいな拠点ができあがったりすることもありますが……。

――サバイバルクラフトあるあるですよね。いわば、ゲームに不慣れな頃の技術的負債でゴテゴテした拠点を眺めながら、「これをリファクタリングするのか……」と途方に暮れるのは。

佐藤:はい。『Omega Crafter』は、そうしたエンジニアリングとサバイバルクラフトの重なりを、より実務に近づける形でゲームに落とし込んでいます。

例えば、「畑」「鉱山」「作業台」「収納箱」のような設備は、プログラミングでいうコンポーネントにあたり、グラミーはこのコンポーネント同士をつなぐ役割を果たすことになります。グラミーが最短距離で移動できるように設備を配置したり、グラミーの待機時間が発生しないように作業を割り振ったりと、様々な視点で最適化することも可能です。やり込んでいる方がZennに攻略情報を投稿してくださっているのも見かけました。

エンジニアの皆さんがプレイする場合、実務のノウハウを生かしてより効率的に攻略できるのではないでしょうか。

――エンジニアリング以外の要素では、特に予想を超えてきたのがボス戦でした。ボスの攻撃力がかなり高くて、回避やガードで隙を伺いながら攻める必要がある。スタミナ管理の駆け引きも存在していて「これはガチだな」と。

佐藤:まさしくボス攻略がゲームサイクルの中心になるように設計しています。

エンジニアリング要素を前面に押し出したゲームとはいえ、もともと「プログラミングが大好き」というプレイヤーばかりが遊ぶわけではありません。むしろ、未経験者の方も大勢いるはずですから、「ちょっとだけプログラミングにも触ってみようかな」と自発的に思えるような報酬を設定しなければならないと考えたんです。

――「ボスに勝つために新しい武器や防具が早く欲しい。そのためにグラミーの作業をもっと効率化しよう」という流れですね。

佐藤:そうですね。チーム外からは「ボス戦が難しすぎるのでは?」といった意見も出ましたが、「この難易度だからこそ自動化にも手を出したくなるんです!」と貫き通しました。まあ、『Valheim』やソウルライクが好きな戦闘狂がチームに集まっていたので、趣味を押し通しただけとも言えます。

本当に面白いゲームは遊んでいるだけで「学び」になる

――それでは、あらためて『Omega Crafter』の開発経緯を教えてください。PFNがゲーム開発に本格的に取り組むというのは、PFNを知る多くの人からすると意外性があったと思います。

佐藤:開発の直接的なきっかけとなったのは、私たちが以前から提供していた『Playgram』(※2)という小学生向けのプログラミング学習教材です。

佐藤:『Playgram』は学習に主眼を置いた教材ではありますが、パズルを解いたり、自由に箱庭をつくったりと、ゲーム感覚で学べることを重視して開発しています。実際に、多くの子どもたちは『Playgram』を純粋な「ゲーム」と捉えながらプログラミングに熱中してくれています。

その姿を見ていて強く感じたのが「教育の要素を取り払い、ゲームとしての面白さを突き詰めることで、新たな層にプログラミングの魅力を届けられるのではないか」ということでした。

――どういうことでしょうか?

佐藤:ゲームって、ただ夢中になって遊んでいるだけなのに、気づけばいろんな知識に触れることになりますよね。ロールプレイングゲームを遊んでいるうちに難しい漢字が読めるようになったとか、ストラテジーを遊んでいるうちに歴史上の偉人についてもっと知りたくなったとか。エンジニアの中にも「ゲームが動く仕組みが気になってコンピュータに興味を持った」という方は多いと思います。

でも、それは最初から勉強しようと思って遊んでいたわけではありません。

つまり、学習ツールの「楽しく勉強しよう」という学習性を前面に出したアプローチでは、その勉強方法が本当に楽しかったとしても、勉強に全く興味がない子には響きにくいかもしれない。

逆説的ですが、学習を目的とせず、純粋なゲームとしての楽しさを追求するからこそ、学習ツールとしての価値が生まれうると考えたんです。ゲームという娯楽の中にエンジニアリングの面白さを溶け込ませることで、勉強だとは意識させずに「プログラミングって楽しいかも」という原体験を提供することもできるはずだ、と。

だから『Omega Crafter』にとって、プログラミングはゲームを面白くするための要素のひとつでしかなく、最優先事項はゲームとしての完成度を高めることでした。結果として、それが教育事業の目的とも一致するわけです。

――そうした体験を生み出す意味でも、もともとエンジニアリングに近い要素を持つサバイバルクラフトというジャンルが最適だったわけですね。

佐藤:おっしゃる通りです。『Omega Crafter』は「自動化の遊び」を通じて、一連の開発プロセスを疑似的に体験できるようになっています。

実際に『Playgram』のアセットで社内プレゼン用のデモ版をつくってみたら、かなり面白かったんです。「拠点の自動化」に焦点を当て、ゲームとしては最小限の要素だけを備えたプロトタイプでしたが、自動化によって素材が増えていく気持ち良さだったり、小さなキャラクターが拠点中を一生懸命に走りまわる可愛さだったり、『Omega Crafter』のコアとなる部分はかなり初期の段階から見えていました。

本作でプログラミング初心者に体験してほしいのは「システムが設計通りに動く喜び」です。その喜びを誰でもすんなり享受できるように、初心者が躓きそうなポイントにはかなり気を配りました。

たとえば、「そもそもつくりたいものがない」「何をつくればいいのか分からない」という状態にならないように、「自動化によって解決できる課題とその報酬」が定期的かつ自然に降りてくるようなレベルデザインには力を入れました。

また、いきなりコードを書いてもらうのはハードルが高いと考え、グラミーのプログラミングはテンプレートを組み合わせるだけでもある程度のことができるようにしています。

――自動化を通じて「もっとプログラミングを勉強してみたい」と思ったプレイヤーはどうすればいいですか?

佐藤:アーリーアクセスの時点はそこが課題でした。

解決策として、製品版ではパズル感覚でより発展形のプログラミングを学べる「祠」をフィールドの各地に配置しています。

――なるほど。それはつまりゼルダの……。

佐藤:(笑)。

また、祠の報酬も「クリアできたらうれしいけど、やりたくない人は無視できるバランス」に調整しました。自動化を頑張りたいプレイヤーにとっては「拠点づくりに生かせるノウハウを得られること」が挑戦する動機になるような内容にしています。

「石油化学プラント自動化」の経験をゲームデザインに応用

――『Omega Crafter』の開発は、どのような体制で行われたのでしょうか?

佐藤:チームはかなり少数で、デザイナーを除く全員がエンジニアでした。規模としてはインディーゲーム開発に近いと思います。

それぞれのメンバーが、自身の担当領域におけるパラメータ調整から実装までを一貫して行う、いわば「全員プランナー&全員プログラマー」のようなスタイルで開発を進めました。

――ゲーム開発において、複数のメンバーがプランナーとプログラマーの両方を担うというのは珍しいですね。そのような体制には、具体的にどういったメリットがあったのでしょうか?

佐藤:頭の中にある「これが面白いと思う」という要素を自分の手でそのまま出力できることでしょうね。「戦闘担当なら戦闘を中心に」「クラフト担当ならクラフトを中心に」というように、一人ひとりが自分の得意分野を担当することで、各要素の面白さをストレートに尖らせていくことができました。

――そのやり方で、ゲーム全体のバランス調整は苦労しませんでしたか? 「ある特定の要素だけが突出してちぐはぐになっている」というような。

佐藤:もちろん各パート間の整合性を取る必要はありましたが、そこであまり大きな苦労はなかった印象です。やはり、オープンワールド・サバイバルクラフトが好きなメンバーが集まったので、その面白さの勘所について共通認識を持っていたことが大きかったですね。

――ある意味で、チーム全員がプロダクトのドメインを深く理解していたわけですね。

佐藤:そうですね。その点でいえば、ゲームの核となる「自動化」についても、それぞれ一家言あるメンバーが集まっていたと言えるかもしれません。

チームのほとんどがPFNの様々な事業、例えばロボティクスや大規模シミュレーションなどに関わってきた経歴を持っています。

私の場合、ENEOS様との共同プロジェクトで、実際の石油化学プラントにおける自動運転システムの開発に携わっていました。センサーから得られる膨大なデータに基づき、バルブの開閉などを最適制御することでプラント全体の安定稼働を目指す、というものです。

――なるほど。まさに『Omega Crafter』の世界でプレイヤーが行うような、複雑なシステムの自動化を業務で経験してきたわけですね。

佐藤:ええ。ですから、「自動化」がもたらす面白さも、その難しさも、身をもって理解しているつもりです。そうした実務経験から得た知見や感覚が、ゲームデザインにも反映されている部分は少なからずあると思います。

――PFNといえば、やはり深層学習をはじめとするAI技術のイメージが強いですが、『Omega Crafter』の開発には、そうした技術も用いられているのでしょうか?

佐藤:現状、深層学習はほとんど活用していない状態です。深層学習を活用するとなると、どうしても研究開発寄りのアプローチが必要になります。我々のような比較的小規模なゲーム開発チームで、限られた開発期間とリソースの中でそれを本格的に行うのは、現時点では難しいと判断しました。まずは、ゲーム開発の既存の技術やノウハウを最大限活用し、プレイヤーに確実に面白い体験を届けることを最優先した、というのが正直なところです。

ただ、アーリーアクセスを経て正式リリースを迎えたことで、開発チームとしても制作がひと段落し、少し余裕が生まれてきました。今後は、深層学習をはじめとするAI技術を活用して、『Omega Crafter』をさらに面白くできないか、あるいは全く新しいゲーム体験を生み出せないか、といった検討を本格的に進めていきたいと考えています。

――それは具体的に、どのような方向性を考えていらっしゃるのでしょうか?

佐藤:まずは、社内の他の事業や研究開発との連携に可能性を感じています。

詳細はまだお話しできませんが、『Omega Crafter』の開発を通じて得られた知見として、サバイバルクラフトゲームというフォーマットは、高度なシミュレーションプラットフォームとして機能しうる、という点があります。

様々な要素が相互作用する複雑な環境の中で、自律的なエージェントを動かすという仕組みは、B2Bの領域でも、深層学習で訓練されたAIのシミュレーターとして活用できるかもしれません。

そして同時に、新しいゲームタイトルをつくりたい、という強い思いもあります。『Omega Crafter』で得た知見を生かし、もっと世間を驚かせるようなゲームを開発していきたい。「PFNといえば面白いゲームをつくる会社でもある」という、新しい側面をこれから多くの人に知っていただきたいです。

取材・執筆:戸部マミヤ

編集:田村 今人

撮影:曽川 拓哉

関連記事

『FF14』でタスク管理のノウハウを学んだ話|しんざき

『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』に学ぶ、スキル習得の難易度コントロール

『メタルギア』『ZOE』の開発者がレトロゲームエンジン「Pyxel」を作った理由【フォーカス】

人気記事