最新記事公開時にプッシュ通知します

“アニサキス殺し”パルスパワーは「器用貧乏」な技術だった 「電気エネルギー界のドラえもん」が拓く未来【フォーカス】

2024年6月18日

熊本大学産業ナノマテリアル研究所 准教授

浪平 隆男

パルスパワー工学研究者。1999年に熊本大学工学研究科修士課程を修了。米テキサス工科大学パルスパワー・パワーエレクトロニクスセンター客員教授などを経て、2007年より熊本大学バイオエレクトリクス研究センター准教授。同センターは2013年に改組によりパルスパワー科学研究所に。2020年には研究所の再編により、現・産業ナノマテリアル研究所に至る。パルスパワー技術の実用化を目指し、幅広い応用研究をこれまでに手がける。

researchmap

熊本大学産業ナノマテリアル研究所

日本の生食文化を守りたい|新アニサキス撃退法の社会実装へご支援を

浪平・王研究室※

(※):研究室サイトについては、お使いの環境によってエラーによりつながらない場合があります。エラーが生じたうえで、アクセスしたい場合は以下URLをお試しください。

http://www.namihirawanglab.kumamoto-u.ac.jp/

生食文化の大敵・寄生虫「アニサキス」。サバやアジの切り身に潜み、生きたまま人が食べてしまった場合、胃の中で大暴れ。卒倒するような激痛を引き起こすことで知られています。水産業界で長年憎まれてきたこの細長い生物を退治するヒーローが現れたのは、2021年のこと。それは、熊本大学産業ナノマテリアル研究所と水産加工会社・ジャパンシーフーズ(福岡市)が共同研究した、「パルスパワー」を用いて切り身の中のアニサキスを絶命させる技術です。

巨大な電力を使い、品質を損なうことなく安全なお刺身がおいしく食べられるとの有用性から、この殺虫技術は「パルスパワー」の名とともに広く注目を集めました。とはいえ、このテクノロジーが寄生虫以外に具体的にどう役立つのかご存知な方は、まだ少ないのではないでしょうか。

本研究の中心人物である産業ナノマテリアル研究所・浪平隆男さんは、アニサキスと出会う20年以上も前にこのパルスパワーに魅入られ、熱心な探求を続けてきました。実社会で役立つ使い道がないか見つけるため、水や空気、排ガス、コンクリート、植物まで、あらゆる物体に大電力を放つ実験を行なってきた、パルスパワーのエキスパートなのです。「パルスパワーにしかできない『オンリーワン』な使い道を生み出したかった」と話す浪平さんに、なぜアニサキスを退治することになったのか、そしてこの技術が秘めた可能性とは何か、取材しました。

「すごい」だけでは普及しない。万能ゆえの「器用貧乏」

――「パルスパワー」については、なんとなく「強力な電気エネルギー」という印象を持っている人も多いと思います。具体的にはどのような力なのでしょうか。

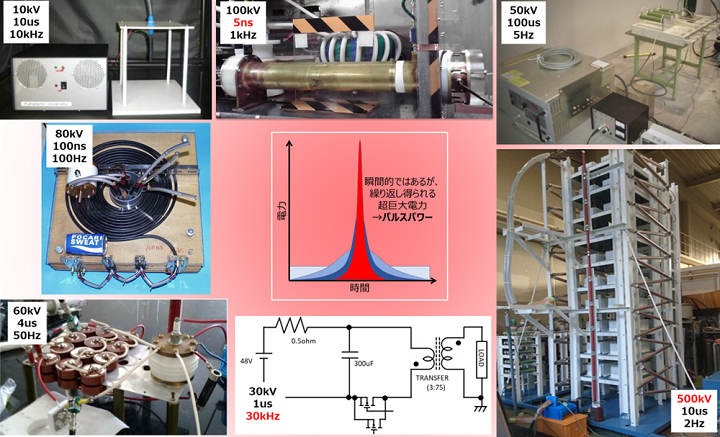

浪平:パルスパワーとは、「蓄積したエネルギーを瞬間的に出力させることで生まれる非常に大きな力」です。ですから、実は電気エネルギーだけでなく、運動エネルギーや化学エネルギーもパルスパワーになり得ます。

身近な例でいうと、金槌で釘が打てるのは、運動エネルギーを瞬間的に放出することで生まれるパルスパワーが、夜空に華々しく輝く花火は、火薬という化学エネルギーによるパルスパワーが、それぞれ作用して引き起こす現象といえます。

ただ、一般的な認知としてパルスパワーは、おっしゃるように電気エネルギーによるものと考えていただいて問題ないでしょう。

――一般的な電気エネルギーと比較して、パルスパワーならではの特徴やメリットは何か教えてください。

浪平:パルスパワーの特徴は3つあります。まず、生み出せる電力が非常に大きいこと。次に、発生時間そのものが極めて短いことです。蓄積した電気を、1マイクロ秒(100万分の1秒)や1ナノ秒(10億分の1秒)といった一瞬の時間に圧縮して放出することで、莫大な電力を生み出すのです。

3つ目の特徴は、ねらった効果が得られるまで、瞬間的な放電を「繰り返し」できることです。これはたとえば、「放電による発熱で対象の温度を上げずに、感電や化学変化といった現象のみを起こしたい」という場合に役に立ちます。

――そもそも浪平先生は、どういったきっかけでパルスパワーの研究を行うようになったのでしょうか。

浪平:パルスパワーと出会ったのは大学時代です。私は電気工学科だったのですが、所属していた研究室が扱っていた分野のひとつにパルスパワーがあり、「面白そうだな」と思って卒業研究のテーマに選びました。

――パルスパワーのどんなところに惹かれたのですか。

浪平:パルスパワーが持つ「巨大な力」に心惹かれました。一般的な家庭の電気機器の消費電力は100Wや1200Wなどですが、パルスパワーなら1ギガワット(10億W)や、1テラワット(1兆W)のような、文字通り桁違いの力を瞬間的に出せるのです。「この力を使えば、他の技術とは違う新しいやり方で世の中をもっとよくできるかもしれない」。そう思って、パルスパワー研究の道に進みました。

――実際のところ、パルスパワーの活用は進んでいるのでしょうか。

浪平:それが、パルスパワーを大々的に生活の中で活用した例は、まだ世の中にはないんです。応用研究の結果、有用な技術が生まれそうになっても、実際に産業のなかで運用をしていこうという機運が高まることはありませんでした。

――意外ですね。パルスパワーならば、いろいろなことができそうなのに……。

浪平:まさにその、「いろいろなことができる」という特徴がちょっとしたくせ者でして。パルスパワーは、いわば「器用貧乏」なんですよ。ありとあらゆる分野に活用できるのですが、かといって、必ずしも既存の競合技術を置き換えるほどの大きな優位性を持てるわけではないのです。

なにせ、パルスパワーを生み出すには特殊な電源装置が必要です。産業に活用しようとすると、どうしても導入コストがかかります。ですから、すでにソリューションのある課題に対して、「パルスパワーはすごい技術ですよ」と提案しても、追加でコストをかけるくらいなら既存のやり方のままでいいという企業は少なくないわけです。

1つ、分かりやすい実例があります。約10年前、コンクリートのリサイクルにパルスパワーが使えることを発見しました。まず、現状主流となっている使用済みコンクリートのリサイクル方法では、再利用率は50%程度で、残り50%は産業廃棄物として処理するしかありません。

コンクリートは、砂と石をセメントでつなげてできているので、使用済みコンクリートにパルスパワーを当てると、セメントと砂と石にきれいに分解することができるんです。再利用率はなんと98%と極めて高い数値がでました。クリーンな技術として試験運用もし、実用化の一歩手前まできたのですが、最終的には「従来通り、山で採取した石や砂を使った方が安上がりでは」という結論が出てしまい、実産業での運用には至らなかったのですね。

だから、パルスパワーの産業応用を実用化するには、「パルスパワーにしかできないオンリーワンな使い道」を探す必要があるんです。その「オンリーワンな使い道」を探し求めて研究を重ねるうちに、研究室に籠もるのではなく、まずは「実社会を回している皆さんの困りごと」に目を向けないといけないとわかってきたんです。

そしてそのひとつこそが、「アニサキスの殺虫」でした。

ポケットの中のアニサキス

――パルスパワーを使ったアニサキスの殺虫技術はどのようにして誕生したのでしょうか。

浪平:きっかけとなったのは2017年。水産加工会社・ジャパンシーフーズ社(福岡市)の井上陽一社長と出会ったことでした。

井上社長は長年、アニサキス被害に強い問題意識を抱いてきた人物です。従来、生食用の魚に潜むアニサキスを確実に殺虫するには冷凍するしかなかったのですが、凍らせてしまうと肉質が少なからず変質し、お刺身の味わいが劣化していると感じる方がいらっしゃいます。

どうにかして生のまま、憎きアニサキスだけを確実に殺し、安心して食べられるお刺身をご家庭に届けられる技術や手段はないか。その探求に井上社長は情熱を燃やし、地元の福岡大学をはじめとして各地の研究組織を訪問して回っていらっしゃいました。

私もある日、他の大学に所属している教え子伝いで井上社長のことやそのお悩みについて知り、「パルスパワーならなんとかできると思います」と、教え子を経由してお伝えしました。

その話を聞いた社長はすぐに我々の研究室にお越しになり、アニサキス殺虫技術について話し合いました。社長の思いや情熱に私も感動して、「ぜひ協力させてください」と話がつきました。「では…」と、社長が帰るかと思った矢先、「実はもう連れてきておりまして」と、胸ポケットの中から、ガラス瓶に入ったアニサキスを取り出したのです。

――アニサキスがポケットから…?

浪平:はい。「殺虫できるか、いますぐ実験していただけませんか」と。

――たしかにすごい情熱ですね。

浪平:ただ、私はアニサキスのことをよく知らなかったですし、当時がこの虫との人生初の対面でした。「たしかにパルスパワーで殺虫できる、とは言いましたが…」と、さすがに内心ドギマギしつつ、社長を実験室へとご案内しました。

私はなんでもない顔をして実験室へと歩いていましたが、脳内はフル回転。これまでの経験から「こうすればいけるのではないか」と電力や放出時間の試算をしました。実行したところ、仮説通り、パルスパワーでアニサキスが絶命したんです。「やった!ぜひ一緒にプロジェクトを進めていきましょう!」と盛り上がりました。いやぁ、濃い一日でした(笑)。

――そこからジャパンシーフーズ社との共同研究が始まったわけですね。開発は順調に進んだのでしょうか。

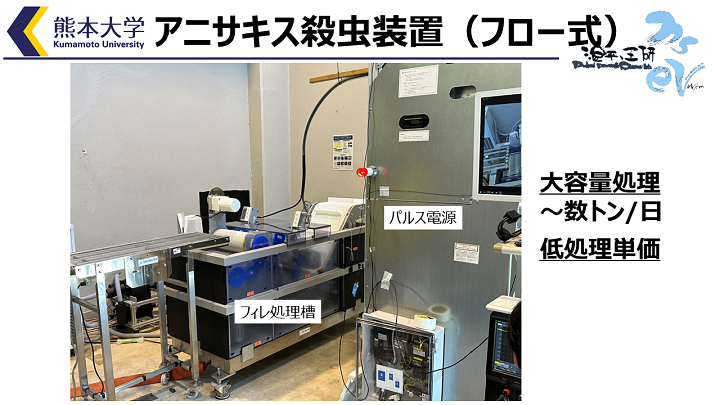

浪平:切り身の中のアニサキスを殺すところまでは1週間でこぎつけ、翌2018年からは経産省の助成金も受け、本格的に研究を始めました。ただ、刺身の品質を損ねずに殺虫できるレベルに達するまでには、そこから約2年かかりましたよ。

――1週間で魚体内のアニサキスを殺虫するところまでいったことを考えると、そこからはだいぶん時間がかかった印象ですね。どこで苦労をしたのか、教えてください。

浪平:アニサキスの「生死判定」です。

刺身の品質を損なわない――つまり温度をほとんど上げずに殺虫できる最適な電力のラインを探るためには、そもそも、アニサキスがどの程度の電力で死ぬのかを判定する必要があります。

最初は「染色」による生死判定を試しました。パルスパワーを放った衝撃でアニサキスの細胞膜が傷つき、その傷から染料が侵入して色が変わる、つまり個体に色がつけば死んでいる証明になると考えたのです。

ところが実際に試しているうち、「死んでいるのに色がつかない個体」が続出しました。こっそり死んでるヤツが多くいたんです。まだ仮説ではありますが、パルスパワーはアニサキスの身体全体に致死性の外傷を及ぼすのではなく、神経系にダメージを与えることで殺しているのだと考えています。そのため、細胞膜が傷つかずに「きれいに死ぬ個体」が出る、と。だから、染色では正確な生死判定ができなかったのです。

――殺虫できればそれでOKかと思いきや、生死判定という意外なところに壁があったのですね。

浪平:最終的にはピンセットでつまんで刺激を与え、反応があるかどうかを観察するという地道な生死判定方法に落ち着きました。判定方法を決めるのに半年かかり、そこから、最適なパルスパワーの強さや放電条件を発見するのに1年半かかりました。アニサキスには悪いのですが、実験の過程で、合計で1万匹以上に試験体になってもらったと思います。

――最適な印加方法が見つかったことで、刺身の味を落とさずに殺虫できるようになったわけですね。しかし、一瞬とはいえ、莫大な電気エネルギーを与えているのに、刺身の質は本当に変わらないのでしょうか。

浪平:はい。パルスパワー処理を受けた刺身については、消費者調査はもちろん、豊洲市場で鮮魚の卸業者をされている、目利きのプロの方々にも食べてもらい、「生と味の区別がつかない」とのお言葉をいただいております。まあパルスパワーで魚の温度が上がるとはいっても、1回のパルスで0.1℃程度ですからね。品質への影響はほとんどないといえます。

「アニサキス退治」がパルスパワーにもたらしたもの

――アニサキス殺虫技術により、パルスパワーへの注目度や反響は増えたのではないでしょうか。

浪平:はい。アニサキス被害という、身近かつ大きな問題の解決に役立つということで、パルスパワーへの注目は集まるようになったと感じています。

そもそもパルスパワーは、詳しくない方からすると未知かつちょっと不気味な技術だと思います。大電力を放つと聞いて、「人が感電死したらどうするんだ」とご心配をされる方もいらっしゃいます。もちろん、印加装置をめぐっては、そうしたリスクは排除して運用できるように設計しております。アニサキス殺虫装置の実運用を通して、安全性についても対外的な実証を進めていきたいです。

ちなみにアニサキス殺虫技術が発表された2021年当時、ネット上では、パルスパワーの「パルス」とアニメ映画「天空の城ラピュタ」の「バルス」をかけたネタが生まれたりしました(笑)。「バルスでアニサキスが滅びる…!?」というような。以前なら一般の方の間でパルスパワーが話題に上がること自体がほとんどなかったので、やはりその名を知ってもらういい機会だったんだなあとしみじみ感じました。

――アニサキス殺虫技術の今後の展望はいかがでしょうか。

浪平:2024年8月には、東京ビッグサイトにて開催される海産関係技術の国際見本市(ジャパンインターナショナルシーフードショー)にアニサキス殺虫装置のデモ機を展示する予定です。興味を持った企業様が出てくれば、活用事例も一気に増えてくるのではないかと期待しています。また、アニサキス殺虫技術が普及することで、官民連携による食品衛生に関する日本発の新たな国際規格が立ち上がるといいな、とも考えています。「パルスパワー処理済みのためこの魚は生で食べられます」と証明できるといった具合に。すると、国外に向けて安心安全な生のお刺身を観光資源にする動きが生まれたりするかもしれません。

――こうなると、ほかの寄生虫も殺虫できないか期待が高まりますね。

浪平:はい。生鮮食品を扱う各地の企業様からは、「こういう寄生虫も殺せないか」との問い合わせを受けるようになりました。ホタルイカに寄生する「旋尾線虫」やシラウオに寄生する「顎口虫」などなど…。ヒラメに寄生する「クドア」や、馬刺しに寄生する「住肉胞子虫」などをパルスパワーで殺虫する取り組みは、実際にすでに準備を始めています。

――ちなみに、牛のレバ刺しも「殺菌」して食べられるようにはできますか?

浪平:う~む、残念ですがそれは難しいです。現状、品質を損なわないで殺菌はできない、という回答になります。

というのも、牛の生レバーで食中毒の原因になるのは「腸管出血性大腸菌」などの細菌類ですが、細菌という生物は、「シンプル故に強い」んですよ。

アニサキスをはじめ、多細胞生物なら神経系にダメージを与えてやれば死にます。が、生体構造が単純で神経系を持たない細菌は、細胞膜にダメージを与えないと殺菌できないんです。そうなると、より大きな電力が必要になり、レバー本体の温度も上がってしまうので、実現は困難なのですね。

リチウムイオン電池のリサイクルから放射性廃棄物処理まで

――寄生虫以外でも、パルスパワーが活躍する可能性はあるのでしょうか。

浪平:はい。たとえば、リチウムイオン電池のリサイクルです。電池の中には希少金属であるレアメタルが、アルミ箔と接着された状態で含まれているのですが、そのままではリサイクルができません。しかし、パルスパワーをかけると一瞬でアルミ箔の温度が上がり、接着剤が溶けてはがれるため、簡単にレアメタルを取り出してのリサイクルが可能になるんです。アニサキス殺虫技術の次は、こちらが実用化される可能性が高いのではないかと考えております。

また、先ほど話した「コンクリート分解技術」については、東日本大震災の被災地復興をめぐって実用化の芽が出ればいいなと思っています。原発事故で放射能汚染されたコンクリートの瓦礫が大量に発生したわけですが、放射性廃棄物の処理というのは極めて高いコストがかかります。

ただ、コンクリートに触れた放射性物質は、その多くがセメントへ吸着する性質があるのですね。つまり、パルスパワー放電によって汚染されたコンクリートの分解を行うと、汚染されていない石と砂と分けて、セメントだけを放射性廃棄物として処分することが可能になるのです。これにより、放射性廃棄物の量を3割に削減できると予測されています。

こうしたパルスパワーの活用法はやはり研究先行ではなく、実際の企業の困りごとや社会課題から生まれたものです。今後も誰かが困りごとや相談を持ってこられたら、「これでなんとかなるかもしれませんよ」と、パルスパワーの応用による解決策を提案していきたいと強く考えています。

――浪平先生にとってのパルスパワーを一言で表現するとしたら何でしょうか。

浪平:「電気エネルギーの四次元ポケット」ですね。のび太くんが持ってくる困りごとを、ドラえもんがひみつ道具で解決してくれるように、パルスパワーも世の中の困りごとを解決してくれる技術なのです。

これからもアニサキスをはじめ、パルスパワーの産業応用に力を入れ、その名を広めていきたいと思います。企業の皆さんにはぜひお気軽に、困りごとについて相談してもらえたらうれしいですね。

取材:田村今人

執筆:山田井ユウキ

編集:田村今人・光松瞳

イラスト:伊藤真梨子

関連記事

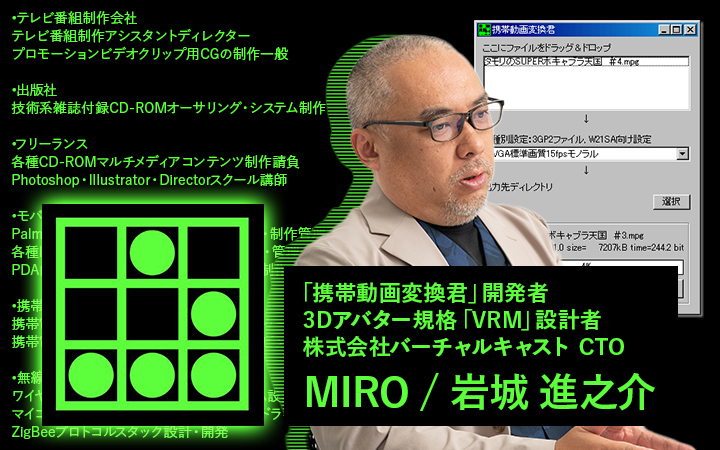

実装に“思想”を乗せ続けて 「携帯動画変換君の人」がCTOになるまでの開発人生放浪記【フォーカス】

NFTで儲けたい人が見落としたもの 新しい技術を使いこなす正しい姿勢をブロックチェーン研究者が語る【フォーカス】

「情報 I・II」を学んだ高校生の技術レベルってどのくらい? 元エンジニア校長にホントのところを聞きました【フォーカス】

人気記事