最新記事公開時にプッシュ通知します

祖父の「銃声」で人々を守りたい。クマよけアプリ「BowBear」に込められた北の猟師の知恵【フォーカス】

2024年6月13日

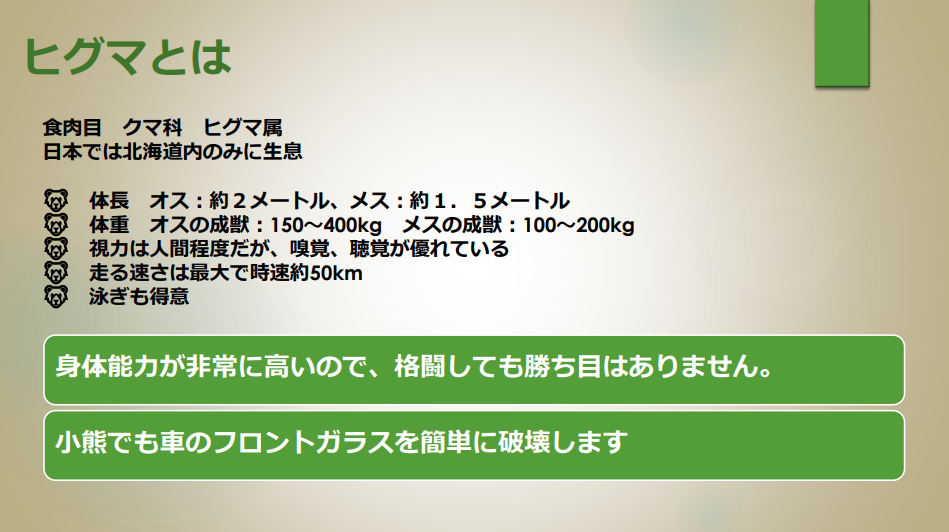

各地で「クマ」の被害が後を絶ちません。2024年2月8日付環境省資料「クマ類による被害防止に向けた対策方針」によれば、2023年度において、ヒグマの出没に関する北海道警察への通報件数は12月16日時点で4055件。また本州に生息するツキノワグマの人的被害件数は1月末時点で197件(被害人数218人)で、過去最高の数値とのことです。

2024年5月16日、クマの⼈的被害の軽減を⽬指すアプリ「BowBear(ボウベア)」がリリースされました。主要機能が2点のみという、大変シンプルなアプリです。まずは、クマを怯えさせ遠ざけるための「スピーカーモード」。アプリを起動し、最初に出てくる犬の絵柄のアイコンをタップすると、猟犬の吠える声と銃声、そして無線通信の音声が響き渡ります。そして「マーキング」機能では、クマの目撃地点をGoogle Map上にマッピングし、ユーザー間で情報を共有できます。

「BowBear」を手がけた渡邊さんの亡き祖父は、70年以上にわたって、北海道でヒグマや鹿などの獣害から地域を守る猟師でした。実はこのアプリは、祖父の遺志から生まれたといいます。東京育ちの渡邊さんのもとに、北の大地で戦い続けた狩人の知恵と遺志がなぜ受け継がれたのか、そしてなぜスマートフォンアプリになったのかを取材しました。

村を守り続けた祖父の遺志をアプリに

――よろしくお願いいたします。まず、渡邊さんの普段のお仕事について教えてください。

渡邊:父が営む映像制作会社で、映像企画のディレクターや、映像の編集者をしています。特に、娯楽イベントで用いられる映像中継システムの運用に携わっています。

――アプリ制作は本業ではないのですね。では、なぜ「BowBear」を企画し、リリースしたのでしょうか。

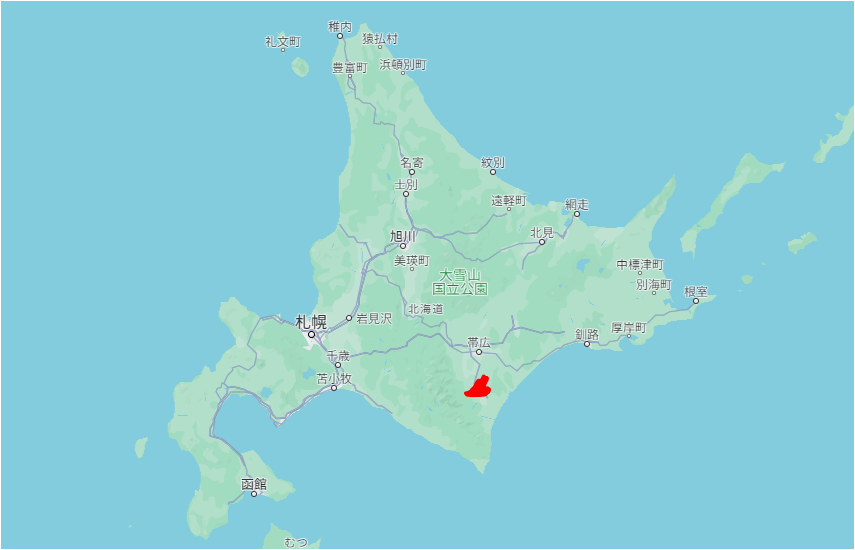

渡邊:「BowBear」は、北海道・更別村に住んでいた、父方の祖父に頼まれてつくったんです。

渡邊:祖父は古くからこの村で猟師をしていて、クマや鹿などの獣害と闘っていました。年齢による衰えを感じるなか、自分が猟銃を扱えなくなっても村を守れるように「クマを遠ざけられる音声をつくって流す」というアイデアを思いついたようです。

それで、2019年ごろのある日、祖父は僕の父を北海道まで呼びつけ、機材を一式用意させ、今「BowBear」に収録されている音声を収録したんです。

出来栄えには相当、自信があったようで。その後、僕や父が連絡を取るたびに「どんな形でもいいから、この音声を誰でも手軽に流せる製品をつくれ!」と強く言いつけられていて。「そんなことを言われても仕事が忙しいからさ…」となあなあにしていたら、祖父は2021年に亡くなってしまいました。

これと重なるように、2020年以降はクマ被害のニュースが全国的に増えていくタイミングでした。クマに襲われた人が亡くなったという報道を耳にするたび、「手元に“あの音声”があるのに、僕は何もしていない…」と、根源的な申し訳なさのようなものを感じるようになってしまったんです。良心の呵責じゃないですけれど、「僕がやるしかない」という思いが日に日に強まっていき、2022年に「BowBear」の開発をはじめました。

――渡邊さん自身も、やはりクマの恐ろしさについて、よく聞かされていたのでしょうか?

渡邊:祖父だけでなく、更別村には従兄弟が大勢住んでいるので、頻繁に聞かされていましたよ。

更別村は人口が約3000人、人口密度は17.5人/km2程度と人間の数そのものがかなり少ないためか、幸い人的被害は聞いたことがありません。ですが、「学校のグラウンドにヒグマが侵入してきた」という話は聞いたことがあります。すぐに村内放送がされ厳戒態勢になるそうです。ヒグマに攻撃されてしまったら、生きて逃げ延びることはほぼ不可能ですから。

渡邊:ちなみに祖父は、自分が卒業した小学校のグラウンドに出没したヒグマを駆除し、そのヒグマを剥製にして更別村の役場に寄付したこともあったそうです。

また、村中の農作物も、クマやエゾ鹿による食害が絶えません。やられた時はそこら中に足跡や糞があるので、すぐにヒグマの仕業とわかるそうです。

最近だと、北海道に限らず本州もすごいことになってますよね。山口県では23年度のツキノワグマの目撃数が過去最高らしいし、実際に人が被害に遭ってしまう事例も続いています。クマによる被害が、更別村に限らず全国的な問題になりつつあるのに強い危機感を覚えたこともあり、誰でも気軽に使えるスマートフォンアプリという形で、祖父の遺した音声を生かそうと考えたんです。

音声は猟犬界のサラブレッド。その実力は村でもお墨付き

――渡邊さんには、アプリの開発ノウハウはあったのですか?

渡邊:いいえ。具体的な実装作業は僕ではなく、仲の良い会社さんに外注をしています。

我々は普段、イベント運営会社から依頼を受け、映像中継システムを手がけています。システム開発をお願いしている、付き合いの長い会社さんに「この音声を使ってクマを撃退できる製品をつくりたいんだけど、どうしたらいいかな」と相談したとき、「コストを抑えつつ気軽につかってもらえるように、スマホアプリにしたらいいんじゃない?」と言われて。それで、その会社さんと縁のあるアプリ開発会社も交えて正式に発注し、開発を開始しました。

お互い本業と並行しながらなので、進捗はやや遅れてしまい、開始からリリースまでには1年半くらいかかってしまいました。2024年に入ったときに「どうにかクマが出始める春には間に合わせて」と頼み込んで、5月になんとか公開したという流れです。

――「BowBear」の開発において、特に力を入れた点はなんですか?

渡邊:やはり、まずは音声ですね。アプリで流せる音声には、猟犬の吠える声、銃声、そして無線通信の声が収録されています。これは先ほど言った通り、祖父が生前に父の協力のもと録音したものですが、祖父とその友人の猟師が実際に猟をしている時の音を録っています。なので、銃の音は本物です。

渡邊:猟犬の吠える声も、ある意味ではこだわりです。祖父は数十年前、100万円以上のお金をかけて海外からさまざまな種類の猟犬を取り寄せて交配を行い、自分の理想の猟犬をつくり上げていました。「BowBear」に入っているのは、その血統の末裔の声なのです。

――それは驚きですね。猟犬の吠え声や銃声は、やはりクマよけに使われる「鈴」よりも効力があるのでしょうか?

渡邊:鈴の音声を流すクマよけアプリは既にありますが、「BowBear」で再生できる音声については、実際に長年、猟師をしていた祖父への信頼がこだわりとなっています。

そもそも祖父がなぜ猟犬の声を入れたかというと、「猟師は猟犬を使い、その咆哮により、獲物を狩猟ポイントに追い込む。これを利用すれば、逆に山へと返すこともできるだろう」と考えたのだそうです。

実際、その見込みはある程度合っていたようで。祖父は晩年、クマ被害に悩む村人の要請に応じて、選挙カーのようにスピーカーを備えた車でこの音声を流しながら住宅や畑周辺を巡回していたのですが、巡回対象エリアでは、クマによる畑被害がバタッと止んだのです。

渡邊:また、更別村には、17時のチャイムのような位置づけで日々、銃声を流している住民もいます。「銃声がクマよけに有効である」との認識は、実際にクマ被害に日々直面している方々の間には、ありありと存在するようです。その経験則を信じて、銃声を取り入れております。

ただ、オリジナル音声の収録時、機材事情などでかなりのノイズが入ってしまっていました。なので、これについてももともとつながりのある、フリーランスの音声エディターに除去を頼んでいます。某有名アーティストなどの音編集も手がけた、プロフェッショナルといえる人です。

音声の波長のレベルも細かく調整してあり、特に銃声が際立つように補正してもらっています。まずは猟犬の声でこちらの存在をクマに伝え、脅かし、怯えさせるとともに、続く銃声の音で逃げてもらうという音構成にしてあります。

また、繰り返しの単調な音だとクマが慣れてしまうので、犬の鳴き声の長さを変えたり、銃声を単発にしたり連続的にしたりと、同じ音の繰り返しにならないようにも工夫しています。

――音声以外の工夫はいかがですか?

渡邊:UIのシンプルさにもこだわっています。お年寄りはもちろん、子どもまで使うのを想定しているので、誰もが直感的に操作できるようにしています。

まず、開いた瞬間にすぐに音声再生ボタンが表示されるようにしてあります。また、「ここを押すんだな」と直感的にわかるよう、音声の起動ボタンはエンボス加工のような見た目にしています。

加えて、地図上でピンをドロップしクマの目撃情報を共有できる仕組みを全国的に展開しているサービスはほかに類を見ませんので、特色として自信を持っているところです。また、独自機能として、目撃のあった地点から200メートル以内にユーザーが足を踏み入れると、自動的にアラートが出るようにしてあります。

いずれは全自治体のクマ情報を連携させたい

――「BowBear」は、どのように使ってほしいと考えていますか?

渡邊:できれば、クマと遭遇して初めて起動するのではなく、登山やキャンプ、農作業時など警戒すべきタイミングでは、常時「スピーカーモード」で音を流しておいてほしいです。

「ここには人がいる」「危険な場所である」と前もって断続的に伝えておくことで、こちらに寄りづらくなるからです。なので、「BowBear」には音声をループ再生する機能をつけています。

――「BowBear」を今後、どのように発展させていきたいか、展望を聞かせてください。

渡邊:正直、ハードウェアの制約は痛感しています。スマートフォンのデフォルトのスピーカーでの使用が主ですから、クマの聴力の高さを踏まえても、最大音量にしたところで、何十メートルか離れると音声が聞こえなくなってくるかと思います。

なので、将来的には「BowBear」とBluetoothで連携でき、爆音出力が可能なスピーカー端末を製作・販売しようかと考えております。ワンアクションで音が鳴る防犯ブザーのような仕組みにするのか、メガホンのような形になるのか、詳細は未定ですが、まさしく現在、開発メンバー間で話し合いをしているところです。

――最初から、ハードウェアとして発売する案はなかったのでしょうか?

渡邊:あるには、ありました。ですが音声を組み込んだハードを発売してしまうと、後から修正がきかないじゃないですか。音声の不備が見つかった場合や、例えばクマが学習して効果が薄くなり新たな音声が必要になったときなどに、困ってしまいますよね。

現実問題、「BowBear」端末ver.1を出したあとに、「パワーアップした音声を組み込んだver.2をリリースしました!」となっても、たぶん皆さん買わないですよね。僕なら買いません。

命を守るプロダクトだからこそ、後から簡単にアップデートができるアプリ形式でまずはリリースしたという面もあります。

――アプリ自体においては、どのような展開を見据えていますか?

渡邊:クマの出現情報を共有する、マーキング(地図)機能を拡充させたいですね。特に、どなたでも情報を登録できるのが現状なので、信頼性の担保は急務です。

そこで、官公庁や自治体と協力し、各機関が地域ごとに運用しているクマ出現情報のマッピングデータと連携させていきたいです。具体的には、行政機関が登録した情報についてはピンの色を特定のカラーにし、すぐに「公式情報」だと伝わるようにします。

それに、自治体同士のクマ情報を連携させ、ユーザーが手軽にアクセスできる全国的なマップサービスというのは前例がないです。なので、各地域のデータをつなげ、日本全体の出現情報がわかるようにしていきたいです。

ひとまず、更別村とは亡き祖父を通して深いコネクションがあるので、まずはここと協力し、公式のクマ出現データを「BowBear」上に表示していく予定です。これがひとつのモデルケースになれば、他自治体からの協力もスムーズに得られるのではないかと期待しています。

――全国的な、官民連携のクマ情報データベースにしていきたいのですね。

渡邊:そうですね。全国の情報を一覧で見られれば、旅行先など普段行かない地域のクマ出没情報も手軽にチェックできますから。

ほかにもマップ上で、例えばクマの足跡やクマそのものの写真などの画像を共有できるようにしたいとの構想もあります。ただ、機能が増えるほどどうしてもUIは複雑になりますから、誰でも使えるシンプルなUIを実現しつつどの程度機能を追加するかは悩みどころですね。

渡邊:加えて言うと、猟犬の声や銃声はクマに限らず動物全般が反応するので、いずれは「イノシシ版」、「サル版」など、横展開でアプリの種類も増やしていきたいです。

――収益についてはどのように考えていますか?

渡邊:実のところ、全然期待していません(笑)。開発費だけペイできればいいかな、というところ。アプリ開発は本業ではないし、祖父の思いを果たすのが主な目的ですので。

広告を付けようかとも検討はしましたが、いざというときに広告を誤タップしてしまい音声が起動できないなんてことが起きないようにしなくてはなりません。広告を設置するにしても、ボタン部分と接しない端の枠の方になるかと思います。

アプリ名に隠された祖父への思い

――今更ですが、渡邊さんの祖父はどんな人だったのでしょうか。

渡邊:更別村に生まれて以来、地域に根を張り「何でもやる人」でした。ある時は村の猟師に向けた民宿を経営し、ある時は大工をして村人の家を建て、ある時は造林業をやり…。村にほとんど飲食店がないからと、ドライブイン形式の焼肉店を建造し経営していたこともあります。とにかく、更別村と自然を愛する人でした。

――クマの狩猟も趣味だったのでしょうか?

渡邊:クマに関しては趣味というより、村の人たちを守りたいという危機感から取り組んでいたようですよ。詳しいことは不明ですが、狩猟免許や猟銃の所持許可を得られる年齢になり次第すぐに取得し、日々、猟をしていたようです。

実は、せっかくならと、アプリ名にも祖父の思いを忍ばせてあります。「BowBear(ボウベア)」のBowは犬の吠え声を意味しますが、アプリ名は一般的な読み方にあたる「バウ」ではなく、「ボウ」と読ませるようにしていますよね。

これは北海道の方言で、「追う」が訛ったものなんですよ。祖父は猟銃を片手に、自慢の猟犬に「ぼってこい(追ってこい)」だとか日々指示を出していたんです。ですのでアプリ名にはクマと戦い続けた祖父と犬の、あの頃の姿を象徴する言葉を込めています。

祖父は人の役に立つことなら、自分へのリターンなんて考えず何でもやる人でした。祖父亡きいまは、今度は自分が人のために何かをする番なのかもしれません。

「BowBear」は、猟犬の声が流れるという目新しさからか、うれしいことにユーザーからの反響が多く寄せられています。ぜひ、このまま全国の方にこのアプリについて知ってもらいたいです。それで、少しでもクマ被害が減れば、とてもうれしいですね。

取材・執筆:田村今人

編集:光松瞳

※取材後、渡邊さんのお父様よりご連絡があり、祖父・渡邊勇さんのエピソードについて語っていただいたため、以下に追記いたします。

父はとにかく豪快な人でした。ある時には高校野球をやっていた息子へのエールとして、応援スタンドまでクマの剥製を持参。その剥製に応援旗を持たせて声援を送り続けて、全道放送のテレビに映ったこともありました。

また、動物が大好きな人でもあり、子連れの母グマを駆除した際、残された子グマを連れて帰り、飼っていたこともあります。子グマといっても当然野生のクマなので、北海道庁に飼育の許可をもらい、二重扉の檻を自分で製作。先述のドライブイン店の敷地で育てていました。母親を失った子グマが今後人間を襲わない様にするためでもあったようです。

ほかにも、自宅の敷地で七面鳥やキジ、ウサギ、エゾ鹿なども飼っていました。テニスコートの2倍超の広い敷地でたくさんの動物を飼っていたため、村の人が見学に来て、動物園のようになっていたときもありましたね。

関連記事

“アニサキス殺し”パルスパワーは「器用貧乏」な技術だった 「電気エネルギー界のドラえもん」が拓く未来【フォーカス】

何が我々の頭上を“宇宙ゴミ”まみれにしたのか。スペースデブリ問題の解決が難しい根本的な理由【フォーカス】

分割キーボードの「肩こり改善」効果、医学的に見てどう? “デスクワーク痛”対策の現実解を求めて【フォーカス】

人気記事