最新記事公開時にプッシュ通知します

実装に“思想”を乗せ続けて 「携帯動画変換君の人」がCTOになるまでの開発人生放浪記【フォーカス】

2024年5月29日

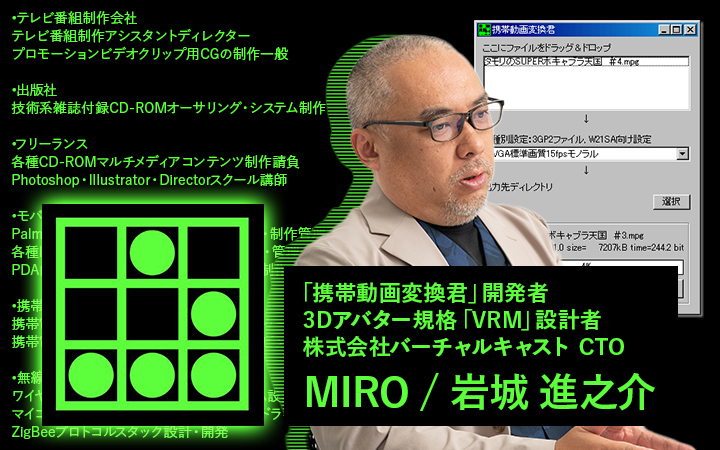

株式会社バーチャルキャスト CTO

MIRO/岩城 進之介

1972年生まれ。東京都出身。複数の企業において、映像制作やオーサリングツール、PDA端末の内蔵ブラウザなど、多岐な開発に携わる。個人としては2000年代に「携帯動画変換君」の開発などで注目を集める。2011年に株式会社ドワンゴに入社。360度LED画面を擁した没入型映像ライブ施設「ニコファーレ」でのネット連動演出システムや、ARライブシステムの開発など、AR、VR、放送技術、イベント演出のシステム開発を手掛ける。2018年、3Dアバターの共通フォーマット「VRM」を設計・提唱。同年、バーチャルキャストの立ち上げに携わり、CTOに就任。2023年、POPOPO株式会社を設立。

かつて、「携帯動画変換君」というフリーウェアが脚光を浴びました。様々な形式の動画を、ガラケーやPSPで再生できるよう一瞬で変換できるソフトです。開発者は「MIRO」こと岩城進之介さん。2018年には、3Dアバターに広く使われる汎用フォーマット「VRM」を設計・開発したことでも知られています。

彼の本業はというと、テレビ番組制作会社、出版社、無線ファームウェア開発会社などを経て、現在はバーチャルキャスト社のCTOに。実に多様な業種・職種を転々としてきましたが、目まぐるしいキャリアチェンジのなか開発してきたものに共通点はあるのでしょうか。

岩城さんに聞くと、「『実装に思想を乗せること』は一貫しています」と話します。公私で有名なプロダクトを生み出してきた彼が、開発に込めてきたこだわりとは。そして、つくりたいものをつくり、いつだって目の前の仕事に全力で向き合ってきたキャリアがもたらしたものとは――。

実装の軸はいつも「思想」だった

――2004年に公開した「携帯動画変換君」は、多くのユーザーにとって懐かしく思い出されるツールのひとつです。岩城さんはさまざまなプロダクトやプロジェクトをヒットさせてきましたが、「勝因」は何だと考えていますか?

岩城:「実装に思想を乗せること」です。

この考え方は「携帯動画変換君」開発時から今に至るまで、一貫して変わってないです。

――詳しく聞かせてください。

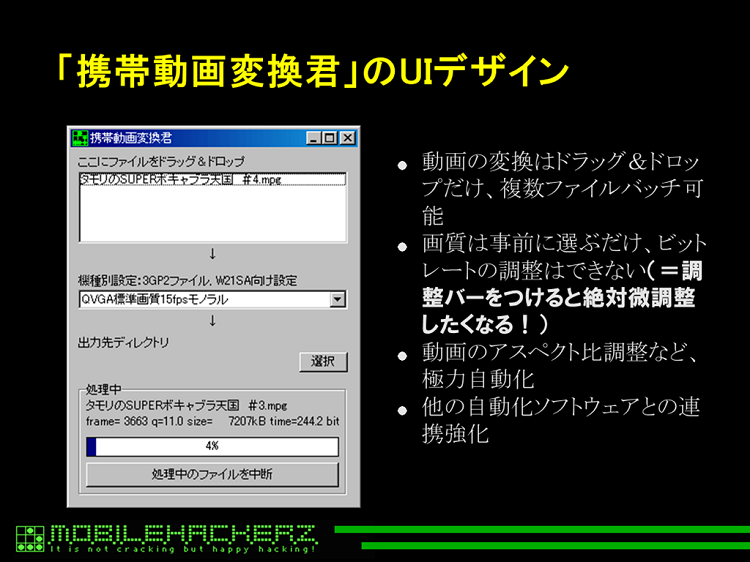

岩城:「携帯動画変換君」における「思想」とは、「みんなに“使い捨てで動画を見ること”を楽しんでほしい」という思いでした。

開発のきっかけは、DVDが普及し始めた2001年にさかのぼります。私は当時からヘッドマウントディスプレイ(HMD)で遊ぶのが大好きで。そんなある日手に入れた、片目に装着できる小型HMDを何かに活用できないかと悩み、ポータブルDVDプレイヤーと組み合わせてみました。これを使って電車での通勤中になんとなく映画を見てみたら、これが「超楽しい」と気づいたんです。

家のテレビでDVDを見るのではなく、あえて肩肘張らず、「使い捨て」のように映画やドラマをカジュアルに楽しむことで、スキマ時間を有意義なものにできる。この楽しさを布教したくて2004年につくったのが「携帯動画変換君」です。動画を携帯端末で再生可能な形式に変換することに特化しており、ビットレート調整バーなどリッチな動画データをつくるための機能は搭載していません。追加実装の要望はユーザーから頻繁に寄せられましたが、全部突っぱねましたね。

だって、手間暇をかけて画質や音質を調整し尽くし、「高品質な動画を手元で再生できる!」なんて使い方をされてしまうと、私の思想からズレてしまうんですよ。「いやいや、俺としてはそんなことに時間を使わずに、動画をどんどん消費してほしいんだよ」と。高速モバイル回線とストリーミング配信サービスが充実した今では、ごく当たり前の楽しみ方でしょうけれど。

――「動画を使い捨てて楽しむ」というのは、当時としてはかなり先進的な考え方ですね。ご自身の思想を実装に乗せることで、開発上のメリットはあったのですか?

岩城:開発方針がピンボケしなくなります。

まず、実装する機能の取捨選択の基準が明確になりますよね。ビットレート調整機能のように、そのプロダクトに本当に必要なのか疑わしい「余計なもの」をつくらずに済む。

何より、「思想」という1本の芯が通ると、プロダクトに明確な魅力を持たせられるんです。当時「携帯動画変換君」が広く注目を集めたのは、ソフトウェアの特徴がはっきりしていてユーザーに伝わりやすかった、という背景もあると考えています。

「思想を乗せる」意識は「VRM」でも

――岩城さんが手がけた3Dアバターの汎用フォーマット「VRM」も人気を集め、多くのメタバースプラットフォームやアバター作成サービスが対応しています。この設計・開発にあたっても、「思想を乗せる」ことを意識したのでしょうか?

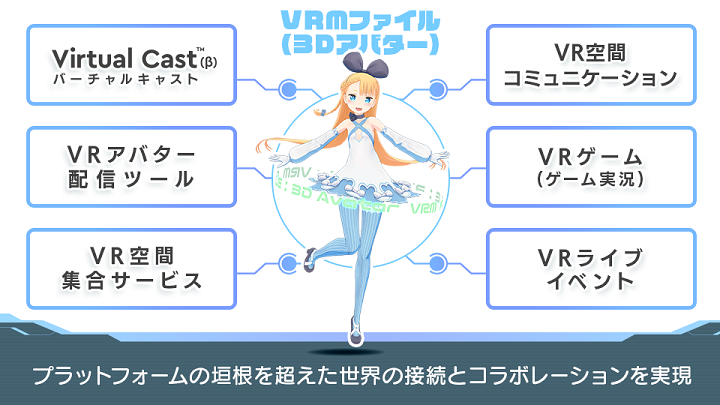

岩城:はい。「VRM」における大元の思想は、「好きな場所で、自分の好きな姿(アバター)になれるようにすること」です。

VR技術の進歩で、なりたい姿になれる時代にも関わらず、プラットフォームによって見た目が変わるという状況をどうにかしたかったのです。

――その思想は、設計や開発にどのようなメリットをもたらしましたか。

岩城:「どのプラットフォームでも、なりたい姿になれるようにする」という思想を一本通すことで、「VRM」にどんな機能を備えるべきか、明確に判断できました。

特定のアバターをさまざまなサービスに簡単に持ち運べるようにするには、当然、さまざまなプラットフォーマーに対応してもらい、共通規格としての地位を築く必要があります。それにはまず、多くのユーザーに「VRM」を使ってもらわないといけない。

そのため、高度な物理演算やシェーディングにも対応するような完璧な規格定義を目指すのではなく、とにかく使いやすさを重視しました。ユーザーの手を煩わせないよう、アバターの表情管理に関する変数や、3Dモデルとしての人体構造は、統一された基準によって書き出されるようにしてあります。

アバターの使用や再配布について定めるライセンス機能の開発でも、使いやすさに重きを置きました。クリエイターごとに独自にライセンスを定めてもらうのではなく、共通の標準ライセンスが自然と用いられるよう設計してあるんです。「VRM」では、共通ライセンスのフラグのオン/オフを選ぶだけで、ある程度自由かつ手軽にライセンスが付与できるようにしています。そして、独自ライセンスを設けたい場合は、クリエイターがその規約を記したWebページを用意しないといけない仕組みにしています。あえてひと手間かかるようにしているんですね。

独自ライセンスが乱立してしまうと、「VRM」を使っているVTuberが出演するイベントの主催者や動画編集者が「このモデルは、こういう趣旨の企画や動画で使っていいのか?」と判断に迷ってしまうかもしれない。それを避けたかったんです。

――多くのユーザーに「VRM」を使ってもらうため、ほかにどんな工夫をしたのでしょう。

岩城:マルチプレイヤーのサービスでアバターを取り扱うために必要だったので、VRMのアバターに「このキャラクターには、どういう人が振るまいをあててよいか」と使用条件を設定できるようにしました。このとき、多くの人に知ってもらう機会をつくるために、その設定のことを「アバターの『人格権』」と呼びました。こういうキャッチーな言葉があると、メディアなどにとっても取り上げやすいネタになるだろうと見込んだからです。実際に、この取り組みは狙い通りの効果を発揮してくれましたね。

――ビジネスとしての開発では、「自分の思想ばかりを乗せる」わけにはいかないときもあると思います。そうしたときはどのように乗り切っていますか?

岩城:たしかに、仕事としての開発ではビジネス面と技術面において「自分以外の人の思想」が伴います。「自分がつくりたいもの」「他の人がつくりたいもの」「利益が出るもの」が、きれいに一致することの方が稀ですから。

特に、他人が立案し主導しているプロジェクトにおいては、自分の思想を一旦忘れ、相手の思想を深く理解し納得してから開発に乗り出すようにしています。自分自身の思想を大事にしているのと同じぐらい、他の人の思想も大事にしたいのです。

それに、誰の思想であろうと、やっぱり実装に乗せる思想が一貫していないと、魅力的なものはつくれません。他者の思想を理解したふりをすると、後々大きな衝突が起きたり、商品としての訴求点がぼやけたりして上手くいかないんですね。だから、プロダクトに乗せるべき思想に心から納得したうえで開発に取り組むことが、何より重要なんです。

遠回りしたけれど、無駄な時間なんてなかった

――さまざまなものをつくってきた岩城さんですが、現在のようにVRの世界に興味を持つようになった原体験はなんですか?

岩城:実は高校時代から「仮想現実に没入すること」に、強い憧れや興味を抱いてきました。新しいVRゴーグルが発表されるたび、技術見本市などで毎回試着しに行くほどです。

きっかけは、高校生だった1990年に大阪市で開かれた「国際花と緑の博覧会」(花博)です。ナムコが「ギャラクシアン3」※1という、28人乗りのアトラクションを出展していました。宇宙空間を舞台にした、シューティングゲームです。

参加客は円状に、全員が外側を向いて座って、目の前には水平方向360度のスクリーン。そこに宇宙空間と敵機が映り、参加客全員がシューティングゲームに興じます。ゲーム中の映像の変化に合わせて揺れる仕掛けも相まって、本物の宇宙船に皆で乗っているかのような没入感が味わえるんです。この「仮想現実への没入」という体験に、えらく感動しました。

「この体験をまた味わいたいなあ」と思って。同年の文化祭では、所属していたコンピュータ研究部の出し物として、何台ものPC-9800をつなぎ合わせ、多人数で同時対戦できるシステムをつくり、粗削りながらギャラクシアン3ライクなゲームを出展しました。

また1992年、ナムコが東京・二子玉川に「ナムコ・ワンダーエッグ」(2000年末閉園)という、「ギャラクシアン3」などのアトラクションを擁したテーマパークをオープンしたときには、アトラクション案内員のアルバイトに応募し、実際に働いてみたりもしました。単純ですが、「あの遊園地で働けば、いっぱい没入体験ができる」と考えたんです(笑)。配属されたのは「ギャラクシアン3」ではなく、アクションRPG「ドルアーガの塔」を原作にしたライド型アトラクションでしたが。

(※1):「ギャラクシアン3」には、28人版、16人版、6人版と複数のバリエーションがあるほか、1996年には家庭向けにPlayStation用ソフト版が発売されている。

――当時は「いつかVR技術に関する仕事をしたい」と考えていたのでしょうか。

岩城:そうした考えは一切なかったです(笑)。 VR技術が大好きなわりに、それを仕事にしようと思ったことは不思議となかった。明確にやりたい仕事も特になかったので、いつも行き当たりばったりでした。

高校卒業後は、先ほどの「ワンダーエッグ」も含め、しばらくアルバイトでプラプラとしていて。その後1994年ごろ、知人に「定職に就いたら?」と紹介され、テレビ番組の制作会社に入社しました。ゲーム会社から委託を受けて、とあるゲームソフト用の映像をつくっていました。

ところが、そのゲームのプロトタイプがあまりにも面白くなかったらしく、案件はお取り潰しとなり、私のいた部署まで消滅。気づけば、バラエティー番組のADをさせられていました。腰にガムテープを備え、大竹まことさんに「すいませーん!」とあいさつし、楽屋弁当の手配をするんです。当初の仕事とずいぶん違ったので、短期間で辞めてしまいました。

その後も人づてで紹介があるたびに、なんとなく仕事を転々としました。出版社でCD-ROMコンテンツのオーサリング・システムを開発したり、携帯端末用ソフト会社でPDAに組み込むブラウザをつくったり。2002年に入社した無線ミドルウェア会社には長く身を置き、マイコンなどに向けて無線システムの設計や開発をしました。ところが、この会社で2010年、リストラに遭うんです。

「携帯動画変換君」のおかげか、ネット上でMIROという名前はちょっとは知られてはいたので、慌てて自分のブログに「仕事をくれ」と書いてみたら、ありがたいことに色々とお誘いがありました。最終的に採用してくれたのがドワンゴだったのです。

――ドワンゴ入社後、バーチャルキャスト立ち上げまでの経緯を教えてください。

岩城:まずニコニコ生放送の開発部に配属されたのですが、Web開発は専門外。日々「本当にやっていけるのか?」と不安に駆られていました。

入社して少し経ったころ。上層部に突如、当時原宿でプレオープンしていた「ニコニコ本社」※2に連れていかれ、「1階に生配信とかに使う撮影スタジオをつくるんだけど、何か面白いことを考えてよ」と言われました。

「はぁ…」と困惑しましたが「生配信中、プロジェクターで1階の窓にユーザーからのコメントを流してみたらどうか」と思いつきました。外の通行人からは、スタジオ内の様子がニコ生の画面のようにコメント越しに見える。これはおもしろいんじゃないかと提案したら「では、やってみて」と押し付け気味に設計を任されました。

そのプロジェクトを何とか完遂したら、今度は「“ニコファーレ”※3で360度LED画面を使って会場にコメントが流れる演出をやってくれ」と頼まれました。そもそも私は過去に趣味で「ニコ生のコメントをプロジェクターでパノラマ投影するシステム」なんてものをつくっていたので、演出のアイデアはいくつかありました。

(※2)ニコニコ本社:2010年から2014年まで原宿で、2014年から2019年まで池袋で、ドワンゴが運営していた、撮影スタジオやアンテナショップを備えた複合施設。「本社」と冠してはいるが、本社機能は有していなかった。

(※3)ニコファーレ:2011年から2019年7月末までドワンゴが六本木で運営し、イベント会場として用いられたライブハウス。会場を360度囲んだLEDモニターや、ニコ生ユーザーのコメントがリアルタイムに流れてくるモニターなどを備えていた。

岩城:「どんな視覚・音声効果なら、イベント来場客を惹きつけられるか?」という工夫には、「ドルアーガの塔」での案内員時代の経験が役立ちましたね。ずっとキャストと客の両方の目線から、アトラクションの演出を観察していましたから。

また、各会場の設営・運営時には、外部のイベント会社のディレクターと協業します。例えば「バミリ※4」だとか、舞台演出の業界用語が飛び交うなか、的確に連携しないといけません。そこについては、ADをしていた経験から、スムーズに外部のディレクターと連携できたんです。こうした背景もあって、どんどんとニコ生イベントにおいて主導的な立場を任されるようになり、ARライブのシステム設計や開発も手がけるようになっていきました。

後から聞いたのですが、上層部は私が趣味でつくったシステムのことも把握しており、最初からニコファーレ周りを任せるつもりで私を採用していたらしいです。振られた仕事をこなすのに必死でしたが、実は上が思い描いていた通りの働きをしていたわけですね(笑)。

その後、2014年のある日、ふと「ARがウケるなら、『VR』もいけるんじゃ?」と思いつきました。そこで、ニコ生イベントの会場に360度全天球カメラを設置し、ユーザーが自宅でVRゴーグルを被ると、その会場に居るかのような没入体験ができる――なんてプロジェクトを実行してみたんです。これが大きな反響を得て、社内では気が付くと「VR領域といえば岩城」という立ち位置になっていました。このようにして、バーチャルキャストをはじめとして、自分が大好きなVRの仕事を任せてもらえるようになったのです。

(※4)バミリ:テレビ番組や舞台などで、出演者や小道具の立ち位置を示す目印のこと。

――ついに、原体験の「仮想現実への没入」を仕事にすることができたんですね。

岩城:ラッキーですよね、本当に。 本当にラッキー、なんですけれど。

でも、「ナムコ・ワンダーエッグ」でのバイトも、番組ADも、個人開発の経験も。結局は全てが、どこかで役に立っているんです。だから、人生に無駄な時間なんてひとつもないなと、最近つくづく思っています。

――ちなみに、今なんでもできるとしたら、何かつくりたいものはあるんですか?

岩城:やっぱり花博の「ギャラクシアン3」、つくりたいですよ(笑)。

でも現実問題、自分の経験とスキルを冷静に棚卸しすると、あの時の自分が興奮するようなものはつくれないだろうと思います。色々と渡り歩きましたが、結局仕事で「アトラクション型ゲーム」を開発した経験もなかったですしね。

それなら、VR技術やモバイルアプリ開発、イベントの演出など、自分が培ってきた能力のなかで、最大限に面白いと思えるものをつくっていきたい。あの花博での私のように、誰かの心に「テクノロジーって楽しいんだ!」という消えない衝動を残すことができたら、これほどうれしいことはないですね。

取材・執筆:田村今人

編集:光松瞳

撮影:曽川拓哉

関連記事

趣味でつくった2Dゲームエンジンが導いた「幸」あるキャリア。己の欲求に従い続けてきた「Ebitengine」開発者に迫る

CSS嫌いがあえてフレームワークまでつくった理由。 NES.css開発者流、「嫌い」を「好き」に変える勉強術【フォーカス】

Flashエミュレーター誕生のきっかけは別に「フラッシュ愛」じゃなかった 「swf2js」開発者の本音と数奇な運命【フォーカス】

人気記事