最新記事公開時にプッシュ通知します

LLMの気持ちになって作業を依頼する。Agentic Workflowで実現する新しい働き方【Bet AI Day】

2025年10月8日

Ai Workforce事業部 CPO

小林 篤

2011年DeNAに入社。Mobageおよび協業プラットフォームの大規模システム開発、オートモーティブ事業本部の開発責任者を歴任。19年より常務執行役員 兼 CTOとしてDeNAのエンジニアリングの統括を務める。25年1月より、LayerX Ai Workforce事業部にジョイン。

かつてパーソナルコンピュータやインターネットが社会を根底から変えたように、今、AIが私たちの働き方や価値創造のあり方を大きく変えようとしています。LayerXは、この変革期に行動指針を「Bet AI」にアップデートし、プロダクトから文化まで全てをAI中心に再設計する挑戦を始めました。

本稿では、同社AI・LLM事業CPOの小林篤氏によるセッション「LLMをツールからプラットフォームへ~Ai Workforceの戦略~」の内容を一部再構成してお届けします。労働人口減少という社会課題に対し、既存ソリューションの限界はすでに見えています。この日本の課題に対して、LayerXがLLMの活用に見出した新たな解決策を伺いました。

LLMの進化と、それでも残る課題

ChatGPT、Gemini、ClaudeといったLLMツールはすさまじい勢いで進化しており、多くの人がそれらがもたらす生産性の向上を実感していることでしょう。私自身も「使わない日はない」と言えるほど、日々の業務で活用しています。しかし現状、LLMツールがいかに便利になっても、これらがカバーできるのは人が担ってきた膨大な業務のごく一部しかありません。

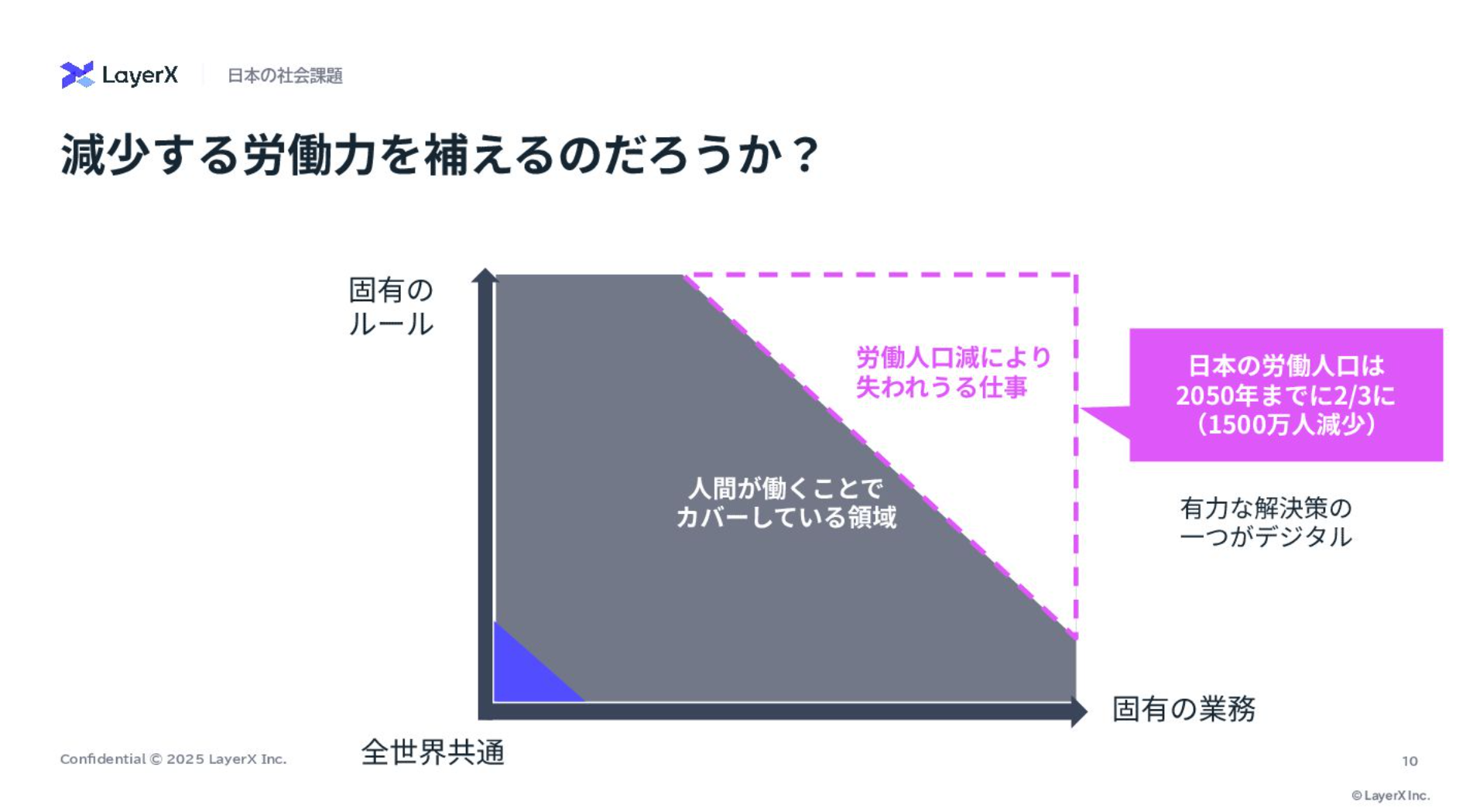

日本の社会課題に目を向けると、2050年には約1500万人もの労働人口が減ると言われています。これまで人の手でなんとか行ってきた業務が、物理的に立ち行かなくなる未来はすぐそこまで来ています。この課題に対してはDXやデジタル化の流れで多くの企業が対策を進めていますが、それらの多くは、業務全体から見れば「一部分の面と、本当に一部分の点でしか」課題を補えていないのが実情です。

このように、個人のツール利用や既存のDXだけでは解決できない大きな課題に対し、LLMの登場は新たな機会をもたらしました。それは、これまで人の手によってしか行えなかった「知的な重複作業」を、AIを活用することで自動化するアプローチです。

LLMによる「知的な重複作業」の構造化

「知的な重複作業」とは、「事業にとって重要ではあるものの、創造的ではない業務」のことです。例えば、毎月の経理処理や契約書確認、あるいは大量のファイルから目的のドキュメントを探し出すといった業務。ビジネスに不可欠でありながら、それ自体が新たな価値を生み出すわけではありません。

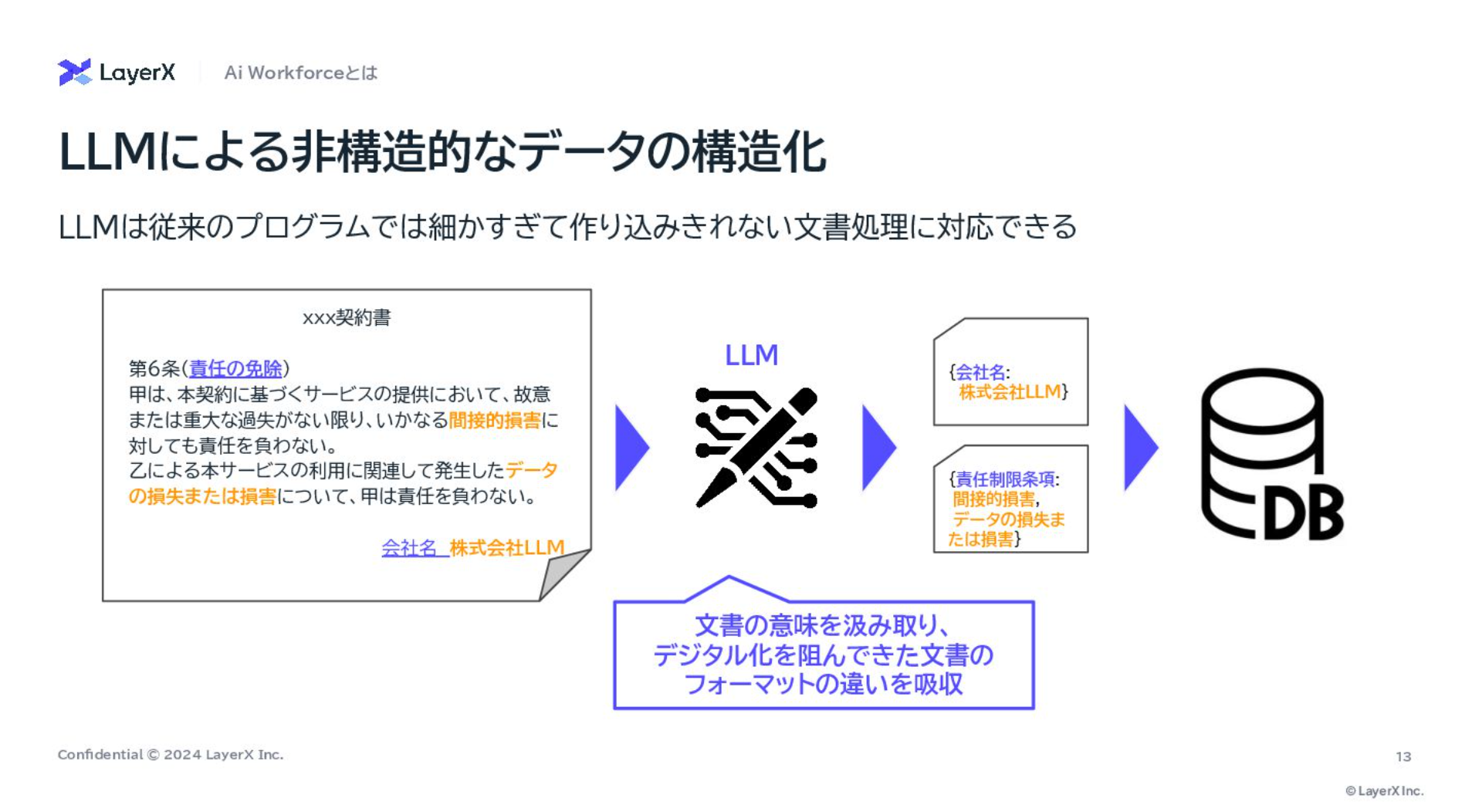

これまで、こうした作業の自動化を阻んできたのは自然言語で書かれている契約書や議事録といった「非構造化データ」の存在でした。人間は文章の文脈や構造を自然に理解できるのに対して、従来のソフトウェアはテキストの羅列からその意味を汲み取って処理することは困難でした。

しかし、LLMの登場はこの状況に大きな変化をもたらしたのです。LLMはテキストを解析し、それに含まれる意味や関係性を抽出することで、自然言語で書かれた文書をソフトウェアでも処理できる「構造化データ」に変換してくれるようになったのです。この技術的ブレークスルーこそが、これまで自動化が困難だった「知的な重複作業」を大規模に効率化し、労働力不足という大きな課題を解決に導く、最大の機会であると私たちは考えています。

企業と共に成長する「ホリゾンタルなプラットフォーム」

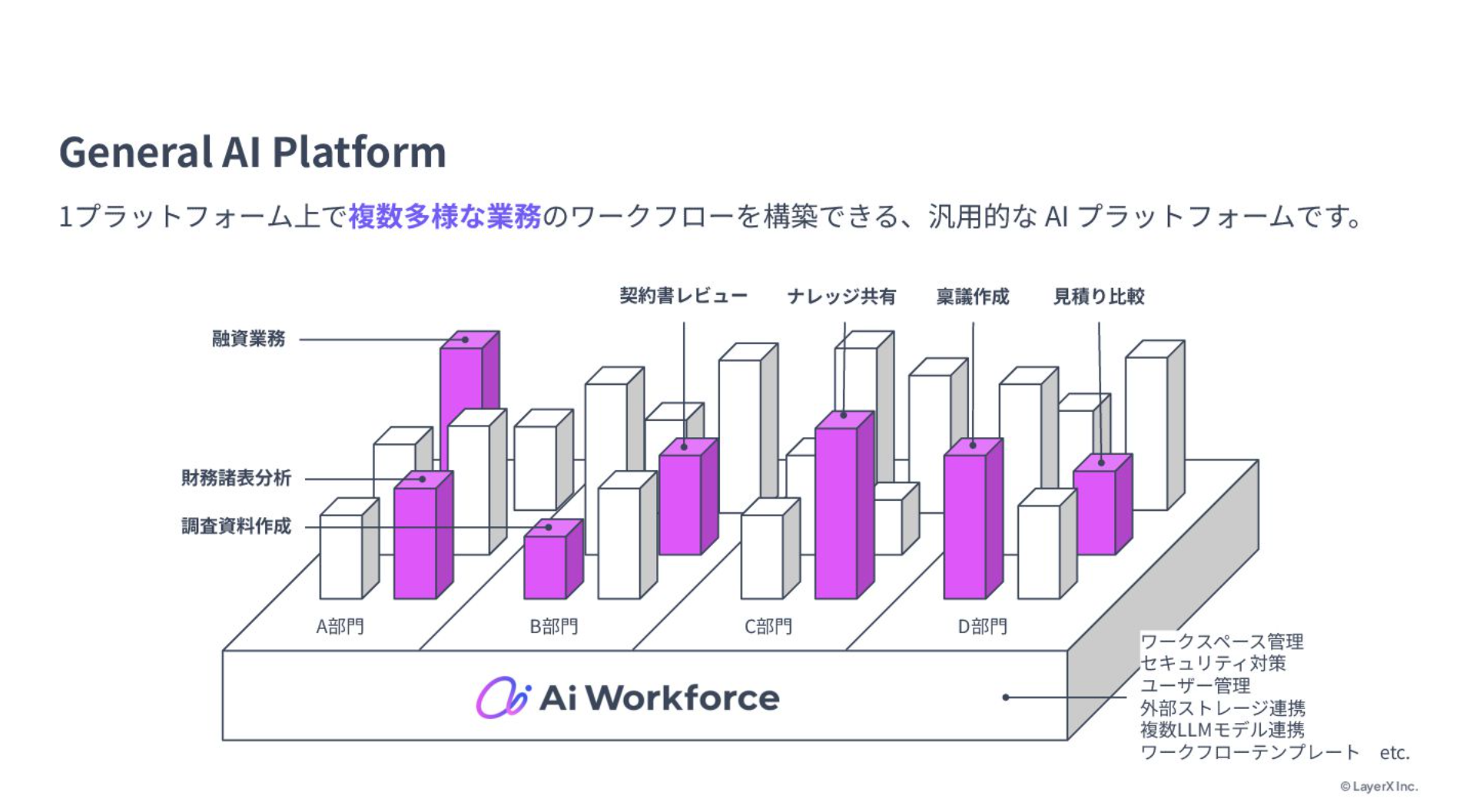

この機会を捉え、LayerXが提案するのは、特定の業務に特化した「垂直(バーティカル)」なツールではなく、経理、法務、営業といった部署や業務を横断して、汎用的に利用できる「水平(ホリゾンタル)」なAIプラットフォームです。

稟議申請や契約書のやり取りは、特定の部門だけではなく、社内のあらゆる部門で発生する業務です。まず一つの部門で効率化する仕組みを導入し、それがうまく機能すれば、他の部門へと同じ仕組みを横展開する。このように、一つのユースケースから会社全体の業務プロセスを改善するアプローチを取ることができます。

多部署を横断するプラットフォームを構築することで、多様なユースケースのデータがプラットフォームに蓄積されます。AIがその膨大なデータを学習し、プロダクト自体が成長していきます。これは、特定の領域に閉じた垂直なツールでは実現できないことです。私たちは、このデータを活用することで単なる業務効率化に留まらず、新しい事業の創出といった、企業全体の価値向上に貢献できると考えています。

セキュアにナレッジ共有を実現する「AIマスキング」機能

複数業務を1箇所で行える汎用的なAIプラットフォームを実現するには2つの課題を解決しなければなりません。その1つ目は、いかにセキュアにナレッジ共有を実現するかです。

多くの企業では、「組織内に価値ある情報が点在し目当ての情報が見つからない」、「ドキュメントに機密情報が含まれており、安全に共有できない」といった課題を抱えています。

特に後者の課題においては、ドキュメントに個人情報や顧客情報が含まれている場合、従来手作業で機密情報に当たる内容をひとつひとつマスキング(黒塗り)する作業が発生します。件数が増えると、人力ではもはや捌くことのできない膨大な作業が発生します。

この課題を解決するのが、Ai Workforceに搭載された「AIマスキング」機能です。LLMが持つ文書の文脈を深く理解する能力を活用し、個人情報、企業名、会社のロゴといったマスキングすべき箇所をAIが自動で判断・処理します。もちろん、AIの精度は100%ではないため、最終的には人間によるレビューが必要です。しかし、例えばAIが9割のマスキングを完了させ、人間は残りの1割を確認・修正するだけで済むようになれば、作業効率は劇的に向上します。

このようにAIによる自動処理と人間のレビューを組み合わせることで、これまで共有が難しかった機密性の高いドキュメントをナレッジとして安全に組織全体で活用する道を拓いています。

ハルシネーションを乗り越え、自律化に向けたアプローチ

もう1つの大きな課題は、現段階におけるLLMの技術的制約をいかに乗り越えるか、という点です。LLMは、一度に複雑で複数の指示を与えられると、ハルシネーションを起こし、アウトプットの精度が著しく低下します。

この特性を踏まえると、従来のソフトウェア開発とは全く異なるアプローチが求められます。複雑な作業を一度に実行させるのではなく、人間が作業を単純な工程に分解し、順番に実行させる。「LLMの気持ちになって考えて作業を依頼する」ことがAIとの協働をうまく実現する鍵になります。

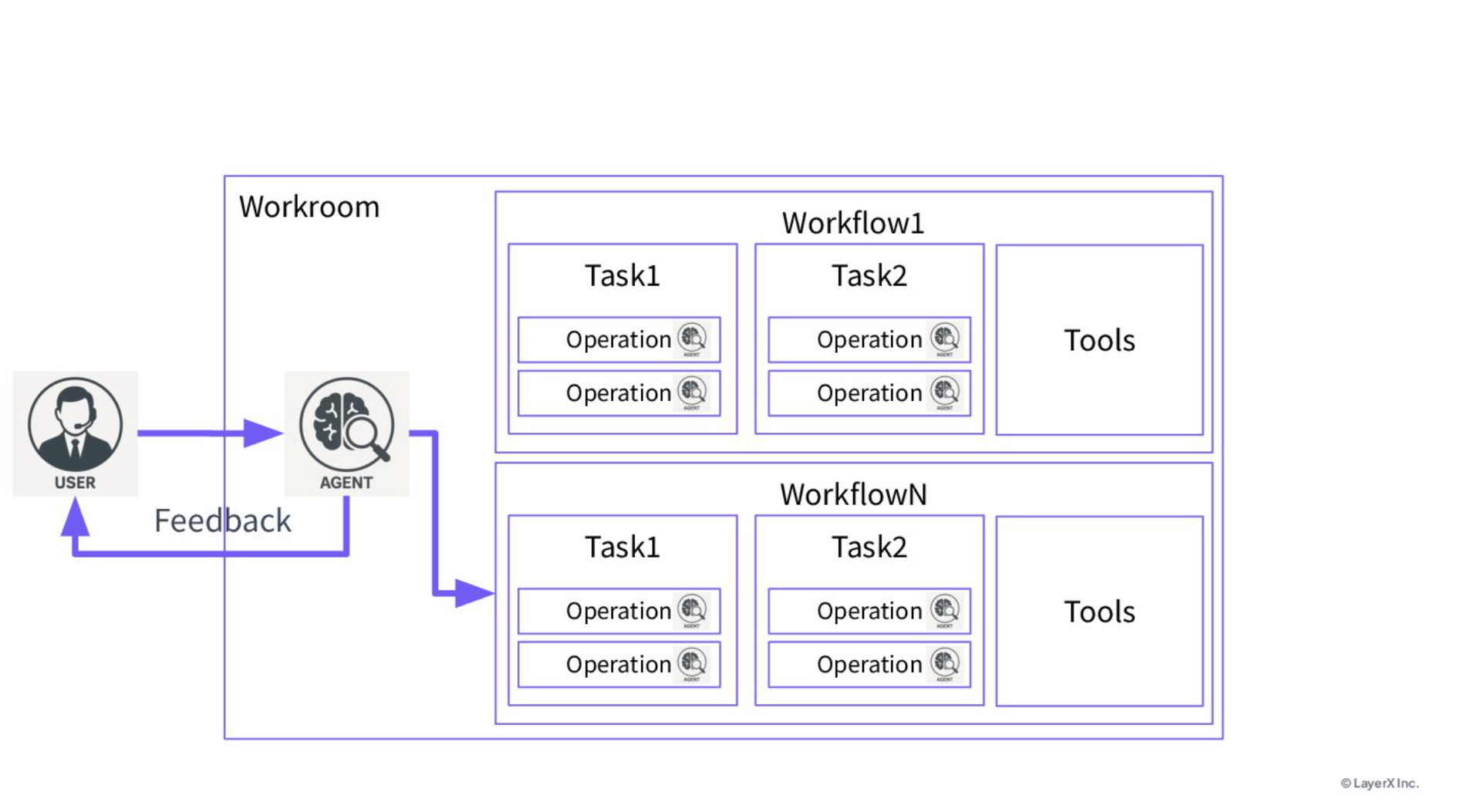

そこで私たちは、確実性の高い「AIワークフロー(定型的な処理)」と、柔軟性の高い「AIエージェント(対話による指示)」を組み合わせた「Agentic Workflow」を提案しています。

GUIのビルダー上で業務プロセスを複数のノード(処理)に分解してワークフローを構築し、ユーザーはチャットインターフェースを通じてAIエージェントに対話形式で指示を出すと、エージェントがその指示を解釈し、対応するワークフローを実行します。人間がエージェントと対話しながら、実際の作業は精度の高いワークフローが担う。一つのワークフローが完了したら、その結果や文脈を保ったまま、次のワークフローへと処理を引き継いでいきます。

現在のAIエージェント技術は単体ではまだ不確実性が高く、業務利用に耐えうる精度を出すことが困難です。そこで、処理の正確性が保証された「ワークフロー」を組み合わせることで、現状の技術レベルでも実用的で信頼性の高い自動化体験を提供しているのです。

将来的には、技術の進化に合わせてエージェントがより自律的に振る舞う領域は増えていくでしょう。この「Agentic Workflow」は、そこへ至るための最も現実的な第一歩であると考えています。

AIエージェントが実現する新しい働き方

私たちが普段、チームメンバーと働く際、「Aさん、これをお願いします」「Bさん、あれをお願いします」と複数のメンバーに並行して仕事を依頼し、それぞれの完了を待って次の指示を出します。

Agentic Workflowが実現すると、まさに人間がAIエージェントに指示を出せば、エージェントが自律的に仕事を進め、結果をフィードバックしてくれます。私たちはその結果を確認し、次の指示を出すだけです。

このように、人間が複数のAIエージェントと分散且つ非同期的に働く。これこそが、AIエージェント時代における新しい働き方だと考えます。

関連記事

未経験からPdMになれる人が持つ素質とは?積極採用するLayerX VPoPに聞く「見極めと育成」

LayerX CISOに聞く、AI全社推進に求められる情報セキュリティガバナンスの考え方【Bet AI Day】

なぜLayerXは「Bet AI」に舵を切ったのか。AIファーストな組織を支えるアーキテクチャ【Bet AI Day】

人気記事