最新記事公開時にプッシュ通知します

人はあつ森だけでなくホグワーツレガシーやホラーにも心地良さを覚える? コージーゲームの本質【研究紹介】

2025年8月5日

先端テクノロジーの研究を論文ベースで記事にするWebメディア「Seamless/シームレス」を運営。最新の研究情報をX(@shiropen2)にて更新中。

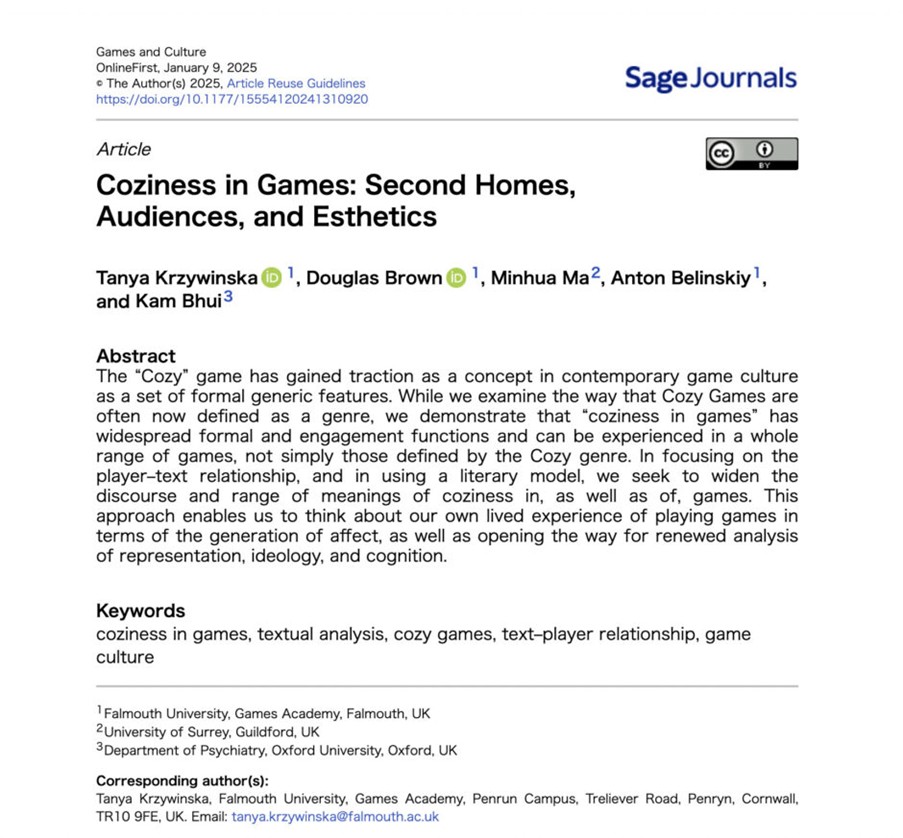

英ファルマス大学やサリー大学、オックスフォード大学に所属する研究者らが発表した論文「Coziness in Games: Second Homes, Audiences, and Esthetics」は、ゲームにおける「心地よさ」が、特定ジャンルに限定されるものではなく、プレイヤーとゲームの関係性において生まれることを示した研究報告である。

ゲームにおける「心地よさ」は、近年「Cozy Games」(コージーゲーム)というジャンルの台頭とともに注目を集めている。『Stardew Valley』や『あつまれ どうぶつの森』に代表されるこれらのゲームは、競争的でストレスフルなゲーム体験とは対照的に、プレイヤーに安らぎと快適さを提供することを目的としている。しかし、ゲームにおける居心地の良さは、特定のジャンルに限定されるものではないという。

研究内容

研究によると、コージーゲームの定義として挙げられる要素は、安全性、豊かさ、そして柔らかさである。これらのゲームでは、差し迫った危険や損失の脅威がなく、基本的な欲求が満たされた状態で、より高次の目標に取り組むことができる。視覚的には温かみのある色調、手描き風のグラフィック、アンビエントな音楽などが特徴的で、かわいらしいキャラクターや魔法的な要素も頻繁に登場する。ゲームプレイは農業シミュレーションやロールプレイング要素を中心にしており、リソース管理は存在するものの、他のプレイヤーとの競争は強調されない。

一方で、ゲームにおける心地よさは形式的な設計要素だけでなく、個々のプレイヤーの経験や歴史から生まれる主観的な感覚でもあるという。例えば、ホラーゲームであっても、そのジャンルの慣習に精通したプレイヤーにとってはホームのような親しみやすい空間となりうる。

『ホグワーツ・レガシー』のような冒険要素の強いゲームでも、キャラクターカスタマイゼーションや支援的な学校環境を通じて心地よさを提供している。プレイヤーが自分のアイデンティティを反映したキャラクターを作成できることは、ゲーム世界への所属感や一体感が高まる。

さらに、多くのMMORPGでは個人の家やギルドハウスなど、戦闘から離れて休息できる空間が用意されており、ゲームによってはプレイヤーが装飾や配置を通じて自己表現できる場所として機能し、これらは構造的に心地よさを生み出す装置として作用している。

ゲームの本質的な特徴である予測可能性と親しみやすさも、心地よさの源泉となる。何度も熟練してプレイするゲームでは、馴染みのある既知の空間で慣れ親しんだゲームの操作やパターンは第2の家のような安心感を提供する。つまり、このゲーム世界を理解してコントロールできていると感じた時に居心地の良さを感じるという。

一方で、プレイヤーが本当に居心地の悪さを感じるのは、プレイヤー任せの自由で目的が不明確だったり、ゲームデザインの整合性が欠如していたり、ルールが分かりにくかったりして、「どうすればいいか分からない」という予測不能な状態に陥った時である。

コミュニティの側面も心地よさの重要な要素である。コージーゲームでは協力的なプレイや贈り物の交換が奨励され、理想的なコミュニティがシミュレートされる。一方、オンラインゲームにおける実際のプレイヤーコミュニティは、より複雑で予測不可能な空間となる。ゲーム文化にはしばしばいじめなどの排他的な側面があるものの、多くのプレイヤーは支援的で思慮深いコミュニティ体験も持っている。

研究チームは、心地よさが単なる逃避主義的な要素ではなく、困難な時代において人々が活力を充電し、日常生活を続けるための重要な機能を果たしていると指摘する。パンデミック期間中に『あつまれ どうぶつの森』が果たした社会的つながりの維持という役割は、その好例である。ゲームにおける心地よさは、現実世界で失われがちな予測可能性、コントロール感、帰属意識を提供することで、プレイヤーの心理的幸福に貢献している。

Source and Image Credits: Krzywinska, T., Brown, D., Ma, M., Belinskiy, A., & Bhui, K. (2025). Coziness in Games: Second Homes, Audiences, and Esthetics. Games and Culture, 0(0). https://doi.org/10.1177/15554120241310920

関連記事

オープンワールドゲームは精神に良い? 『ゼルダの伝説BotW』など遊んだ大学院生を調査【研究紹介】

『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』に学ぶ、スキル習得の難易度コントロール

![AIにRPGを攻略させるTwitchチャンネル[レバテックLAB]](https://levtech.jp/media/wp-content/uploads/2025/07/250714_LTlab_eyecatch_oversea_313-1.jpg)

Claudeの「ポケモン配信」の見所を解説。「最初の草むらが怖くて引きこもる」「お月見山で78時間迷子」

人気記事