最新記事公開時にプッシュ通知します

ステークホルダーの「インサイト」を掴むと、合意形成がラクになる。プロダクト思考で組織を動かす方法

2025年4月16日

アソビュー株式会社 CPO

新卒でガイアックスにエンジニアとして入社後、アウトドアレジャー予約サービス「そとあそび」の開発に携わり、M&Aを経てアカツキでプロダクトマネージャーに転身。その後、そとあそび代表取締役を務め、2021年にアソビューへ参画。「アソビュー!」の事業責任者を経て、現在は執行役員CPOとして、マルチプロダクト戦略の推進やプロダクト組織の強化に取り組み、プロダクト開発の体制づくりやスケールに注力している。

プロダクトマネージャー(以下、PM)の役割は多岐に渡りますが、その中でも苦労している人が多いものの一つにステークホルダーマネジメントがあります。

PMが描くプロダクトビジョンを社内外の理解者・協力者とともに実現するためには、さまざまな調整やコミュニケーションが必要です。しかし、特にエンジニアやデザイナーといった“プロダクト職種”出身のPMの中には「どこまでを誰と話しておくべきか悩ましい」「合意したつもりだったが、なぜか開発の手戻りが多い」という思いを抱える人は多いのではないでしょうか。

私自身もエンジニアからキャリアをスタートし、PM、事業責任者、経営者と役割を変える過程で、さまざまなステークホルダーとのコミュニケーションの壁にぶつかってきました。一つ一つ課題を解決していく過程で、ステークホルダーマネジメントとプロダクトディスカバリーの共通点に気づきました。

そこで今回は私の経験を踏まえつつ、プロダクトディスカバリーにおける「対顧客」のアプローチをステークホルダーとのコミュニケーションに適用して円滑な合意形成につなげる方法を紹介していきます。

すれ違いの要因を把握し、解決策を考える

ステークホルダーマネジメントを難しく感じる主な要因は、コミュニケーション・調整の相手が、自分と異なる文化や背景を持つことです。

エンジニアとビジネスサイド、営業とカスタマーサクセス(以下、CS)、経営者と現場スタッフなど、組織内でもさまざまな“文化”や“前提”の違いが存在します。たとえば、営業は「売上目標や新規顧客獲得」、CSは「既存顧客満足度と継続率」、エンジニアは「開発生産性や品質」など、それぞれ重視するKPIや視点が違います。

対話の際、互いの前提を理解しないままだと、「話がかみ合わない」「なぜ分かってもらえないのか」というフラストレーションが生じがちです。

ステークホルダーとの対立を避け、目線を揃えて議論できるようになるためには、自らコンフォートゾーンを出て「相手の文化・背景に踏み込む」「異なる価値観や視点を積極的に知る」「相手の背景や価値観を踏まえて、相手が理解・納得できる言葉で伝える」という行動が欠かせません。

ここでの「異なる価値観や視点を知って、相手の文化や背景に踏み込む」「そうした背景と自らの主張を合わせて、相手に伝わるようにと仮説を立てて伝える」という行動は、PMが普段ユーザーに対して行うニーズ調査など、プロダクトの機能開発のプロセスと似ていると思いませんか?

ステークホルダーマネジメントとプロダクトディスカバリー

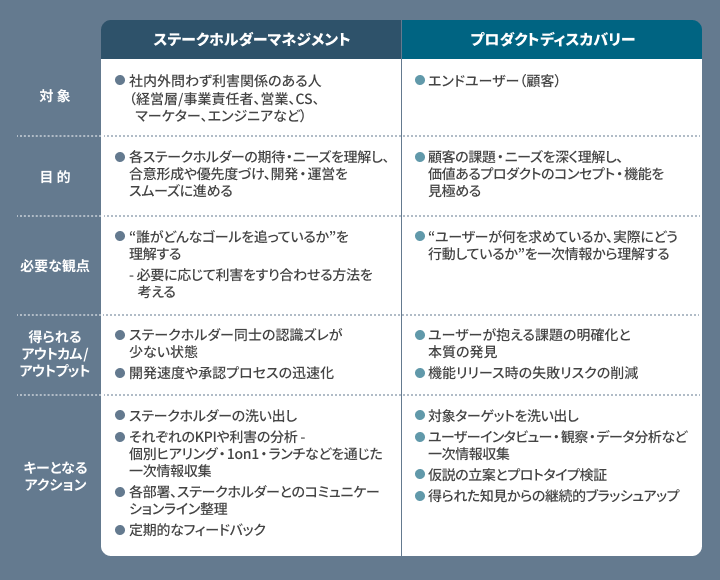

まず、ステークホルダーマネジメントとプロダクトディスカバリーについて簡単に触れましょう。

上記を一見すると、ステークホルダーマネジメントは「社内外の利害調整」、プロダクトディスカバリーは「エンドユーザー理解」のための手法に見えます。しかし、キーとなるアクションはかなり似ています。この2つの手法は、目的は違えど、どちらも「当事者から一次情報を得て、課題やニーズを深く理解し、解決策を生み出す」という手段をとっていると言えるでしょう。つまり、「エンドユーザー」を社内外のステークホルダーに置き換えることで、プロダクト開発で日々行うプロダクトディスカバリーの各ステップを応用できるのです。

ステークホルダー別アプローチの具体例

本記事では、主なステークホルダーとして「経営者・事業責任者」「営業・マーケティングチーム」を取り上げ、プロダクトディスカバリーの手法との共通点に触れながら、KPIや利害の分析から課題に対する解決策提示までの流れを説明します。

一次情報を集め、KPIや利害を分析する

まず、プロダクトディスカバリーの一環でユーザーへのインタビューや観察を行うように、各ステークホルダーにまつわる一次情報を集めてKPIや利害を分析します。対象となるステークホルダーの立場にかかわらず、以下のような方法が有効です。

1on1やランチ、雑談の場を自分から設定する

相手とフラットに話せる状況を作り、普段の立場・肩書きを取り払ったコミュニケーションを重ねることで、互いの前提や背景への理解が深まります。たとえば、事業責任者との1on1で自分から悩みごとを聞いてみたり、営業担当者とのミーティング後にその延長線上で「(顧客の声など)カジュアルに聞かせて!」と声をかけ、ランチに誘ってみたり、といったアクションを取ってみましょう。

相手が使う用語や概念に合わせる、学ぶ

「自分が使い慣れた表現」を押し通すのではなく、相手の世界観で伝え方を工夫することで、スムーズな意思疎通が可能となります。一般的なマーケティング組織の目標やKPIの分解の仕方など、一定レベルのインプットであれば今はAIに説明させることも可能です。わからないところを質問しつつ、自分の事業に当てはめてみると相手が普段見ている景色が見えてくると思います。また、相応の時間はかかりますが、ステークホルダーに関連する書籍を読むこともおすすめです。実際、私もマーケティング、カスタマーサクセス、営業、経営、と複数の分野について本でインプットしてきました。

以下、一例ですがプロダクトマネージャーによくおすすめしている書籍をご紹介します。

- ・マーケティング…『たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング(MarkeZine BOOKS)』西口一希 著、翔泳社

- ・カスタマーサクセス…『カスタマーサクセスとは何か――日本企業にこそ必要な「これからの顧客との付き合い方」』弘子ラザヴィ 著、英治出版

- ・営業…『THE MODEL(MarkeZine BOOKS) マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス』福田康隆 著、翔泳社

- ・経営…『現代語訳 論語と算盤』渋沢栄一 著、守屋淳 訳、筑摩書房

好奇心を持って相手の視点に立つ

たとえば技術者は営業フローを実地で見学する、営業は開発現場のデイリースクラムをのぞいてみるなど、相手の仕事現場を共有してみることも有用です。現場に向かうハードルが高ければ、自席で営業チームのSlack上のやりとりを見る、プロダクトの問い合わせフォームやセールスフォースなどのCRMツールを通じて顧客の生の声を見てみる、という方法もあると思います。

対営業・マーケターの場合、「一緒に課題を洗い出して解決策を考えよう」という姿勢で声をかけ、実際に接している顧客層や見込み客の特徴、よくある質問・課題感などを聞いてみましょう。すると、相手にも関心の高さが伝わり、会話が弾みます。

次に、私自身がこれまでに培ってきた、各ステークホルダーの考え方を理解するためのポイントをお伝えします。

経営者・事業責任者

経営者や事業責任者は多くの場合、以下のようなことを考えています。

- ・成し遂げたいこと:サービス、事業、会社のビジョン達成による社会貢献

- ・過程:年度、四半期、月次での売上、利益目標の達成を最優先とする

このような価値観を持っている経営者・事業責任者との合意形成においては、「(売上や利益の目標の達成、事業成長にある)コア課題は何か」を明らかにすることが重要です。課題の定義が共通認識となれば、その課題を解決するためのプロダクトロードマップは自然と事業戦略に紐づき、「そもそも、なぜこの開発をやっているのか?」という疑問が後から生じるリスクを減らせます。

経営者や事業責任者は、PMよりもさらに先の未来を見据えています。1年後、3年後、5年後の事業の将来像や、それを踏まえた上で現在どのような戦略をとるべきか、といった話題を提供すると、短時間でも会話が弾むでしょう。事業責任者や経営者の目線でも、PMが短い時間を見つけて上記のような話をガンガン持ってきてくれると、めちゃくちゃうれしいです。

ちなみに、自分のPM時代は、経営陣に対し、事業戦略とビジョンのブラッシュアップを繰り返し依頼し、自分なりの提案も添えていました。そうすることで、事業戦略全体への関与を深め、そこからプロダクト戦略を自然と導き出せるようになりました。

営業・マーケティングチーム

営業やマーケティングチームは「顧客を獲得すること」「売上目標を達成すること」が最優先になりがちですが、多くの場合、以下のような要素が共通しています。

- ・今期(年度、四半期、月次)の新規顧客獲得や受注額の拡大を最優先する

- ・プロダクトの価値を市場/顧客に伝えたい

こうした価値観をもつ営業・マーケティングチームとの合意形成においては「プロダクトの強みや訴求ポイントをどう明確化し、売りやすく・広めやすくするか」を重視するとよいです。

この点をチーム全体の共通認識にしておけば、営業・マーケターが現場で抱える課題(製品の魅力が伝わりにくい/提案資料が不足している/見込み客が集まらない等)とプロダクトロードマップを紐づけて解決しやすくなります。

営業・マーケティングチームは、「どうすれば顧客に響く提案ができるか」「どのようにリードを増やし、顧客化につなげるか」に強い関心があります。そのため、彼らが日々の活動で必要としている情報や視点をプロダクト開発側が理解し、連携を深めることが重要です。次のような行動をおすすめします。

1対1で関係ができると、プロダクトマネージャーの仕事にダイレクトにつながるメリットも得られます。実際の商談への同席などもしやすくなるので、“顧客の生の声”という重要な一次情報を得やすくなるのです。こうした情報が自然と集まるような社内関係を築いておくことが、プロダクト戦略をより実態に即したものにするカギです。

解決策を提示し、相手の意思決定プロセスに関わりを持つ

次は、一次情報からステークホルダーのニーズを推測し、解決策を相手に向けて立案します。これは、プロダクトディスカバリーにおいて、ユーザーの声をプロトタイプに反映させて反応を見る「仮説の立案と検証」と似ています。

経営者・事業責任者

経営者や事業責任者は、「どうやって事業を伸ばしていくか」が最大の関心事です。つまり、今後どのような戦略でプロダクトを成長させるのかを可視化した「プロダクトロードマップ」を用いて、そのロードマップが事業成長とどう結びついているかを明確に伝え、相手に納得してもらえるまで会話を続けましょう。

経営者や事業責任者のタイプによって、アウトカムの捉え方は異なります。また、その方のキャリアや周囲への発信方法によっても特徴が変わってきます。

- ・ユーザーの状態や社会的インパクトなど定性的な要素を重視するタイプ

- ・売上や利益など数値目標を最優先するタイプ

プロダクトディスカバリーで新しいプロトタイプを作成する際、ターゲットユーザーのニーズや行動を反映した設計にしますよね。ロードマップや戦略資料を作成するときも同様です。直接話して得た一次情報や周囲への発信方法から、相手のアウトカムの捉え方やキャリアを推測し、その仮説をもとに、定性的要素と具体的なKPIなど定量要素の比重を調整することがポイントです。

また、いずれのタイプの経営者・事業責任者であっても、ロードマップは組織全体にとっての“地図”となるため、最終的には定性的・定量的要素の両方が含まれていることが重要です。ただし、伝え方を変えましょう。たとえば、ユーザーや社会の状態など定性の情報を記述する部分と、売上・利益や主要KPIなど定量の目標を明確に示す部分を、伝える相手によって強調したり、あえて目立たせないようにしたり、と工夫できます。

営業・マーケター

営業・マーケターの提案をプロダクト戦略に反映する際は、単に機能名や概要を挙げるだけではなく、その背景や意味合いを「ストーリー」として伝えることを意識しましょう。

たとえば、新機能をリリースする場合は「なぜこの機能が顧客にとって魅力的なのか」「どのような市場アプローチを想定しているのか」をまとめ、Before/Afterの画面や利用シーンをペラ1などで分かりやすく示します。すると営業・マーケター側に機能追加や変更の背景にある“狙い”や“価値”がより実感を伴って伝わるだけでなく、提案資料として活用してもらえるようになります。この取り組みを続けることで、営業・マーケティングチームが自社プロダクトを理解しやすくなり、顧客への提案や市場へのアピールが自然とスムーズになるでしょう。

また、営業やマーケターからせっかく提案をもらっても、今は別の優先課題に取り組むべきタイミングであれば、その理由を丁寧に伝えて再度対話することが大切です。優先度の高い課題やその背景を説明することで、お互いの視点の違いがクリアになり、納得感を得やすくなります。

以上のように、いずれもステークホルダー=顧客として深く理解し、求められる価値を検証しながら進めるという点で、プロダクトディスカバリーの基本的なサイクルと同じだと言えます。

まとめ

ステークホルダーマネジメントに難しさや悩みを感じている方は、まず「社内外の利害関係者を顧客ととらえ、ディスカバリーを行う」という考え方を意識してみてください。実は、プロダクト開発のユーザーリサーチと同じように、相手の背景やニーズを“一次情報”から深く理解することが、合意形成やプロダクト品質の向上につながります。

もちろん、異なる文化やバックグラウンドを持つ人々との対話は簡単ではありませんが、コンフォートゾーンから一歩踏み出して多様なステークホルダーを“ディスカバリー”すれば、事業責任者や営業・マーケターなど社内外の視点が自然とプロダクトや施策に反映され、結果的に優先度づけ・開発スピード・組織全体の納得感が格段に高まります。

最終的には、エンドユーザー(最終顧客)だけでなく組織全体も納得できる最適な意思決定を積み重ねることができるようになります。ステークホルダーマネジメントに行き詰まりを感じたときこそ、「相手を顧客としてディスカバリーする」というマインドセットで、まずは小さな一歩を踏み出してみてください。

関連記事

「“誰かがやらなくちゃ”を全部やる」キャリア形成術。人よりも遅いスタートから、CTOになるまでの道のり【アソビュー兼平大資】

「センスがない」と突き放す前に。戦略的にチームで意思決定の質を高めるコミュニケーション術

「伝言ゲーム」で疲弊しないために。職種間の壁をぶち破るコミュニケーション術

人気記事

![「形だけのフレームワーク導入」で失敗しない方法[レバテックLAB]](https://levtech.jp/media/wp-content/uploads/2025/06/250620_LTlab_eyecatch_column_eyecatch.jpg)