最新記事公開時にプッシュ通知します

【スゴ本】「おもしろいかも」を確信に。数学沼に引きずり込む4冊

2025年4月15日

古今東西のスゴ本(すごい本)を探しまくり、読みまくる書評ブログ「わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる」の中の人。自分のアンテナだけを頼りにした閉鎖的な読書から、本を介して人とつながるスタイルへの変化と発見を、ブログに書き続けて10年以上。書評家の傍ら、エンジニア・PMとしても活動している。

わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる

はじめに

「数学を学ぶと、抽象的な概念の扱いが得意になる」と言われることがある。

確かに一面の真実ではあるが、いきなり抽象から入るわけではない。数学の思考は、いつだって具体的なものから始まる。

「すべての実数において成り立つ」という命題に出会ったとき、まずは 1 を代入して確かめる。次に値を変え、小数や負の数を入れてみる。さらには π や √2 のような無理数も試してみて、本当に成り立つかどうかを探る。そうすることで、命題を一般化していくのだ。つまり、いきなり抽象に飛躍する前に、まず現場レベルでの具体的な検証を繰り返すわけだ。

これは、ITエンジニアが日常的に行っている思考とほとんど同じだ。

ある関数を実装したとき、まずは「2と3を足せば5になるか」といった簡単なケースから動作確認を始める。次に負の数、ゼロ、空の配列、極端に大きい値など、境界値や例外を含めたケースを一つずつ潰していく。

実装とテストを通じて、「この関数はこういう性質を持っている」という抽象的な理解へとたどり着く。

数学とは、そうしたITエンジニアに必須の思考の型を鍛える訓練でもある。「特定の値でうまくいくか」を確認しながら、「すべての場合に通用するか」を探り、抽象にたどり着くプロセスは、エンジニアリングの現場と地続きにある。

だからこそ、数学を「受験のための道具」で終わらせてしまうのは惜しい。

前回の記事では、思わず数学を学び直したくなる入門編として5冊紹介した。今回は、数学の沼にどっぷり漬かってもらうための書籍を選んだ。

ぱっと見、手に負えないような複雑なものや巨大なものであっても、具体的にコツコツ積んでいくことで攻略していける喜びを堪能してほしい(脳汁が出ます)。

ようこそ、数学の沼へ。

- 1. 『寿司 虚空編』小林銅蟲 著

- 2. 『ウィトゲンシュタインの講義 数学の基礎篇』コーラ・ダイアモンド 編、大谷弘 、古田徹也 訳

- 3. 『数学に魅せられて、科学を見失う』ザビーネ・ホッセンフェルダー 著、吉田三知世 訳

- 4. 『数学の認知科学』G.レイコフ、R.ヌーニェス 著、植野義明、重光由加 訳

考えるだけで脳汁が出る「数」

1冊目は、『寿司 虚空編』を紹介する。

寿司屋を舞台に巨大数のネタが展開されるマンガなのだが、「すごい」とか「ヤバい」といった感想しか出てこない。

「巨大数」とは、ざっくり言うと、あまりにも巨大すぎて、現実の世界や通常の数学の範囲では登場しないような数のこと。「とにかくデカい数を考えようぜ」といった厨二的な動機から生まれた概念だ。

とてつもなくデカく、100兆とか無量大数なんてものではない。天文学的な数字としては、宇宙の原子の数(およそ1080)や、Googleの元となったグーゴル(10の100乗、10100)が浮かぶだろうが、雑魚以下。

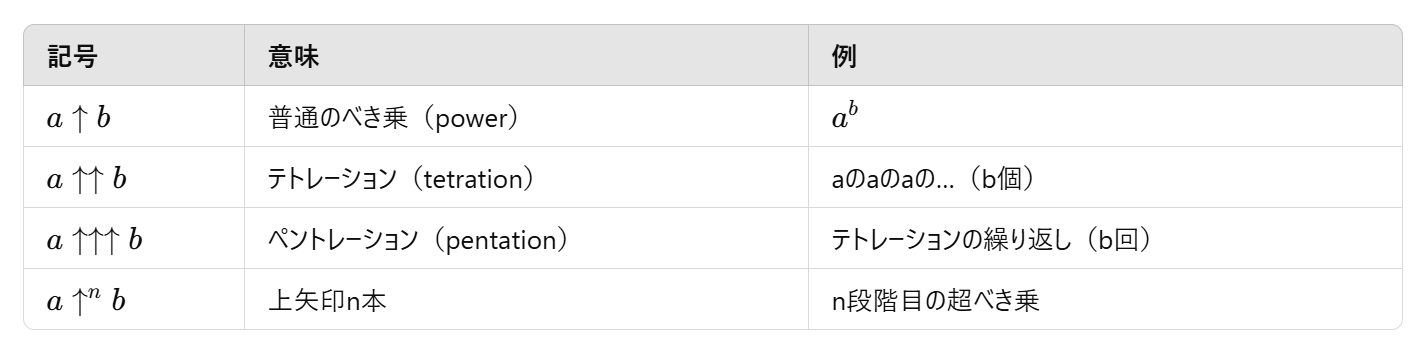

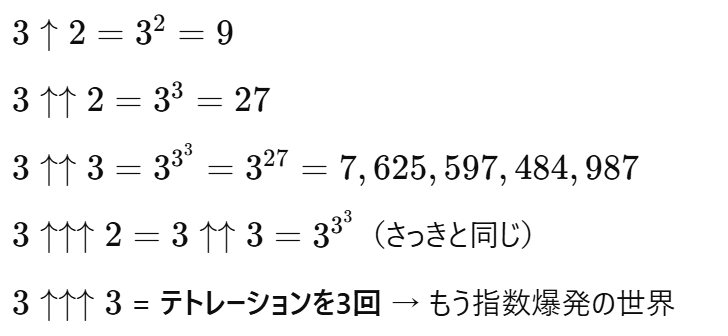

たとえば、クヌースの矢印(↑)が出てくる。べき乗を拡張していくものなのだが、こうある。

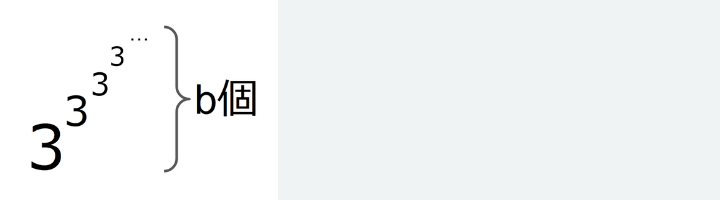

テトレーションは、指数の塔ともいうものだ。3↑↑bだと、3のべき乗の指数が積み上がっている。イメージ的にはこうなる。

具体的にはこんな感じ。

ある式や定義から導き出せる「数の大きさ」というよりも、数が膨れ上がるスピードが凶悪なのだ。n=1は理解できるが、n=2から置き去りにされ、3で想像を絶し、4は変な声が出てくる。

想像を超えて頭が追いつかなくなると、人は変な声を出す。数字を書くとかではなく、人間の思考をどこまで拡張できるかといった世界の話になる。

本作品には、グラハム数や、ふぃっしゅ数(※)、FGH(急増加関数)、アッカーマン関数など、桁数すら書ききれないような数や、見た目はシンプルなのにえげつなく膨れ上がる数が出てくる。そもそも「桁数」なんて意味がないような数になる。

※ふぃっしゅ数…インターネット上の掲示板でふぃっしゅっしゅ氏が考案した巨大数の呼称。複数のバージョンが存在する。

ちなみに、グラハム数は、さっきのテトレーションを4回やったものが最初のステップとなる。

矢印の数を数えるのすら馬鹿らしくなるほどの凶悪な数だ。

でも大丈夫、理解できないから。第1話のグラハム数の導入でぶっ飛んでおり、最初に読んだときは4ページ目で理解を諦めた。最近だと、Chat-GPTさんに手取り足取り教えてもらいつつ、グラハム数がどれぐらいやばいのか雰囲気だけ味わっている。想像するだけでもトリップできるぐらい強力な数だ。

その数そのものの姿は、人間が一生かけても見ることすらできない(そもそも人の認知を超えている)。桁数すら分からない。どんなに高性能のコンピュータを使っても計算できない。でも、定義だけはキレイに書き表せるし、大きさの比較だってできてしまう。そんな数を、寿司屋の親父が突き付けてくるシュールさ。

ヘンな脳汁を出すのにうってつけの一冊なり。

数学の「底」を考える

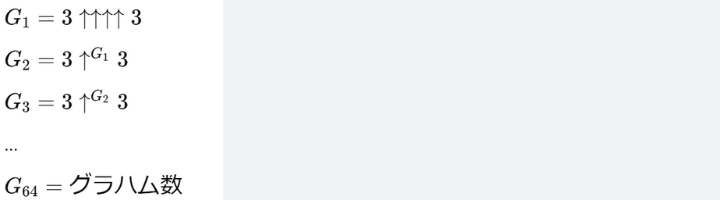

2冊目は『ウィトゲンシュタインの講義 数学の基礎篇』だ。認知の限界を超える数学を味わったら、今度は数学の「底」を考えてみよう。

数学の「底」とは何ぞや?

普通に考えると、ユークリッド幾何学のような公理系が思い浮かぶ。あるいは、自然数や時数の定義や、それを扱う形式だろう。だが、そうした数学を定義づける前に囲まれている言葉について、ウィトゲンシュタインは揺さぶりをかけてくる。

本書は、ウィトゲンシュタインが1939年にケンブリッジ大学で行った講義を元にしている。「数学の基礎」という名前の講義で、全部で31講ある。この講義を受けた学生のノートが残っており、中でも最も信頼できる4人のノートを突き合わせ、再現したものだ。

彼の講義は、自分が今まさに考えていることを学生に投げかけ、その反響に応じて思考を展開させてゆくスタイルだ。

「1、2、3…」と数えるとは何か。一対一に対応するとはどういうことか。矛盾律とは何かなど、彼の試行錯誤の現場を追体験することができる。優秀な学生だけでなく、イマイチな学生からの質問に対する説明も残されているため、私のような「分かりの悪い」生徒でも理解できて有り難い。

ウィトゲンシュタインの講義がスゴいのは、受講生としてアラン・チューリングが出席していること。当時すでに歴史的業績をあげつつあったチューリングの存在感は大きく、ウィトゲンシュタインも意識している(次回はチューリングが欠席予定だから講義内容は振り返りとする、なんてコメントもある)。特に、矛盾律についてウィトゲンシュタインとチューリングが丁々発止した知的格闘はスリリングで、議論ポイントが明確になるだけでなく、手に汗にぎる臨場感をもたらしている。

ウィトゲンシュタイン哲学の根幹である「意味を問うな用法を問え」は、この講義でしつこく出てくる。どんなに定義を厳密にしても、言葉の「意味」に囚われてしまうと、悪しき影響が出てくることになる。だから、「用法」、すなわち数学が使われる現場に目を向けよというのだ。

たとえば、「虚数」にまつわる言説が紹介されている。虚数という概念が登場したとき、「虚」という表現は困惑や反発を引き起こした。しかしこの困惑は、虚数の計算が理解され、物理学へ応用されることによって、解消されていったという。

つまりこうだ。虚数の記号「i」は「imaginary(空想の、現実には存在しない)」から取られているが、「空想の」という意味に囚われている限り、虚数を理解することはできない。記号としての言葉にこだわりすぎるあまり、実際の現場で用いられる仕方を省みないことに、ウィトゲンシュタインは警告を発している。

数学が人の扱う存在である限り、定義であれ証明であれ、数学が用いられる現場で「意味」が伝えられる。もし数学に限界や底があるとするならば、これを用いる現場(人の想像が及ぶところ)になる。

なかでも「人」にとって興味深い(便利な、都合の良い)と感じられる方向、すなわち科学と親和性の高い方面に向けて概念が形成されてゆく―――そう考えさせられるスゴ本がこれだ。

では、数学の底、すなわち「人」の想像が及ばないところに行き当たったとき、どうなるのか?

物理法則は数学的に美しくあるべき?

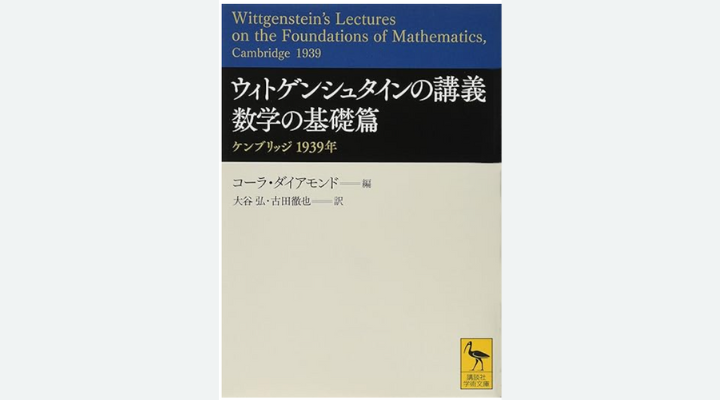

数学を用いる最先端の現場である素粒子物理学で起きていることを告発したのが、3冊目に紹介する『数学に魅せられて、科学を見失う』だ。

数学を用いる現場(本書の場合は物理学)において、当事者にとって意味をなさない(≒学術的な興味を惹かない、今の理論と照らし合わせると都合が悪い)結果が得られたとき、数学は、どのように扱われるのか?フランクフルト高等研究所の理論物理学者が、現場を告発する。

たとえば、CERNの大型ハドロン衝突型加速器(LHC)での実験についての報告。高エネルギーでの物理現象から生じる粒子を観測する実験では、莫大なデータが捨てられているという。

実験では、毎秒10億回もの陽子-陽子衝突が起こる。これは、CERNの大型コンピュータをもってしても、全ての衝突データは保存できない。衝突が起きている間、リアルタイムで選別され、アルゴリズムが「興味深い」と判断したものが保存される。10億のうち、保存されるのは100~200だけだという(※)。

※参照:Steinar Stapnes 2007 “Detector challenges at the LHC” Nature 448:290–296

著者はこれを、「悪夢のシナリオ」と呼ぶ。科学者の仕事を全て厳密にチェックするわけにいかないから、結果を信じるしかない。だが、この10年もの間、基礎物理学の鍵となるデータを葬り去ってきたのであれば、悪夢というほかはない。

「人間にとって意味がない」とされたデータが、そもそも捨てられていることが問題だ。これまでのモデルに合致しない観測結果や、既存理論では解釈しづらい「異物」なデータは、アルゴリズムによって、「最初から」「自動的に」排除されている。つまり、「保存されるデータ」がすでに価値判断のフィルターを通っているのだ。

原理的には、数学はどんなデータでも扱える(はずだ)。だが現場では、既存の理屈が期待する形で扱えるデータだけが「意味」を持ち、そうでないものは「ノイズ」となる。こんな理論依存的な選別において、数学の意味があるのか?という疑問が湧き上がってくる。

にもかかわらず、なぜこの悪魔のシナリオから抜け出せないのか?

著者は「美が科学を惑わせる」からだという。

物理学者が理論の素晴らしさを伝える際、必ずと言っていいほど「美」を強調する。この法則は美しいと。ポール・ディラックは、「物理法則は数学的に美しくあるべきだ」という行動指針を打ち立て、ヴェルナー・ハイゼンベルクはこう述べる。

もし自然が、素晴らしく単純で美しい数学的形式へと私たちを導くなら、そのような形式は「真」であり、自然の本質の一つを明らかにしていると考えざるを得ない

ここで言う「美」とは、主観的な美しさというよりも、E = mc2のようなシンプルな分かりやすさや、既存の価値観(≒現役の物理学者が学んだ教科書に沿ったもの)から見て「自然に」見えることを指している。

単純であれば明解に意味を伝えることができる。既存の理論に沿っているならば、小さい伝達コストで素早く広めることができる。平たく言うと、研究仲間(と上司)のウケがいいのだ。

「自然法則は美しい」と信じたいのは分かる。だが、美しいからといって、それが科学的に正しいかどうかは別だ。

新しい理論がどれくらい見込みがあるかを検証するとき、通常であれば、実験や観測で実証する可能性を考える。だが、理論物理学では、設備や予算の関係上、おいそれと簡単に実験できない。

時間の問題もある。ニュートリノの予測から検出まで25年、ヒッグス粒子の確認には50年、重力波の直接検出には100年かかった。いまや、新しい自然法則を検証するには、ひとりの科学者の人生には収まりきれないほど長い年月を要することだってありうる。

そのため、物理学者は、簡素さ、自然さ、エレガントさを手がかりにして、新しい理論の見込みを検討する。この検討は、数学的にも「テクニカルな自然さ(technical naturalness)」として定式化されているくらいだという。

それって主観的な基準ではないの? と著者はツッコミを入れる。客観的であるべし、という科学者の義務を恐ろしく逸脱しているのではないか、と危惧する。

トートロジーに聞こえるが、数学であれ物理学であれ、人の認知の限界を超えたものを人は理解することはできない。

たとえば、アインシュタイン100人分の頭脳と、スーパーコンピューター100台と、100年の時間をかけてやっと解き明かせる―――そんな法則が仮にあったとしても、教科書には載らないだろう。人の認知を超えた複雑さを持つものは、そもそもリソースを割いて取り組まれることすらないからだ。

ウィトゲンシュタインは「言語の限界が、私の世界の限界だ」と言った。これを数学に当てはめるならば、「数学の限界が、私たちが理解できる物理学の限界だ」になるのかもしれぬ。

では、私たちは数学をどのように理解しているのだろうか?

人はメタファーを通じて数学を理解する

4冊目は、『数学の認知科学』だ。数学そのものは抽象的で厳密だが、これを理解する人は具体的で経験的な存在だ。この抽象と具体の間を行き来しつつ、「人は数学をどのように理解しているか?」という問いに対し、認知科学のアプローチで説明したのが本書になる。

著者のジョージ・レイコフは名著『レトリックと人生』で、言語活動のみならず思考や行動にいたるまで、人の営みのあらゆるところにメタファーは浸透しているということを書いている。

本書を一言でいうなら、「人はメタファーを通じて数学を理解する」になる。人の抱く抽象概念は、感覚-運動経験から推論様式(すなわちメタファー)を用いて取り込んでおり、数学の厳密さの領域の外にある「人の抱く数学的概念」は、このメタファーを調べることで明らかになると仮説を立てる。そして、数学自身では明確にできない「数学的概念の本質」に迫る。「数学の説明」ではなく、「数学の理解の説明」なのだ。具体と抽象、感覚と公理のあいだこそが本書のキモであり、ぞくぞくするほど面白い。

たとえば、「数を数える」なんてまさにそれ。10進数が一般的な理由は、10本の指で数えたからだ。一本いっぽん、指を折って数を数えるところから数学が始まる。2つの目や手、乳房や脚を持っている人間という存在こそが、離散的な数学を規定しているといえる。もし、光も差さない深海で知性があるとして、環境としては圧力や温度しかないとするならば、そこでは「数を数える」数学は始まらない。

また、xy座標でy軸が量、x軸が時空的な変化に結び付けられるのは、重力により増えるモノは積み上がり、移動するものは横方向だから。指は10進数の、デカルト座標は時空間のメタファーであり、数学を調べることで思考の身体的な拠り所が明らかになる。

人は未知のものを既知のもので理解する。「同じもの」を見わけて、集まりをいくつか「数え」、集まりの大小を見わけたり、その最小単位(1)を判別したりする概念は、人は生まれながらにして持っている。

この、数学以前の身体的で直観的なメタファーをブレンドしながら、数論、集合論、代数学、幾何学、微積分など、数理哲学の奥深いところまで潜る。そこで説明されるのは、それぞれの分野の数学的な解説ではなく、たとえば集合論なら「集合論をどうやって理解されるのか」という正しさのメカニズムなのだ。定義以前の「分かり」から出発した、認知メカニズムといっていい。

これにより、「数学の約束ごと」として片づけられていたものが、より精緻になる。

例えば、イコール(=)の多義性に気づかされた。記号が同じなので「同じ」とみなしていたが、何となく騙されていたように思うことがあった。だが、等式に(暗黙裡に)含まれる様々な意味に翻弄されていたのだ。

3 + 5 = 8 ――― 式1

8 = 5 + 3 ――― 式2

3 + 5 = 4 + 4 ――― 式3

簡単な等式だが、式1は3に5を加えた結果「生じる」ことを示し、式2は左辺は右辺に「分解できる」(積なら因数分解できる)ことを示し、式3は左辺と右辺が「同値結果となる」ことを示す。連立方程式なら、これを解くことで「得る」という意味を持ち、対数式なら「対応づける」になる。結果、状況、対応など、数学的文脈によって「=」は様々な意味を持つのだ。

これを意識せずに「0=φ」(φは空集合)と定義した瞬間に、概念上の多義性は発生している。しかし、それでも混乱せずに数学者が自分の数学に没頭できるのは「定義の話だから」だけではなく、そこにメタファーが作用しているのを直感的に理解しているからだという指摘は鋭い。

「0」は決して「φ」ではないし、そう「約束ごと」しているだけでなく、「空っぽの器」というメタファーが背後にあるからこそ「=」でつなげることができるのだ。

本書は、身体化された概念メタファーを用いて、四則演算を始め、デキントの切断を介した実数の概念や、集合、無限といった数学的概念を「おさらい」する。そして、最終的にはオイラーの式「eiπ + 1 = 0」を、概念メタファーだけで説明する。

それまで、数学に対し、普遍的・絶対的なプラトニズムを勝手に投影していた。だが、数学とは人の身体と脳、認知的能力、そして日常生活と文化を基礎としていることが分かる。

おわりに

いきなり抽象的な話に飛べるはずはなく、まずはn=1から始めて順番に積み重ねていくことで、普通では手に負えないような巨大なものや複雑なもの、認知を超えるものを扱うことができると感じてくれたら嬉しい。

最初は、数学沼の一番ヤバいところ、巨大数を扱っている『寿司 虚空編』を紹介した。人の認知を超え、宇宙全部を使っても描けない(けど定義はできる)この世界の片鱗を覗いて、痛くてキモチイイ脳汁を出そう。

次は、数学の「底」を基礎づける『ウィトゲンシュタインの講義 数学の基礎篇』を紹介した。もし数学に限界や底があるとするならば、数学を用いる現場でその意味が見出せることが見えてくる。彼は「言語の限界が、私の世界の限界だ」と言ったが、数学に当てはめるならば、「数学の限界が、私たちが“理解できる自然”の限界だ」かもしれぬ。

この、「私たちが理解できる自然の限界」を示したのが、3冊目に紹介した『数学に魅せられて、科学を見失う』だ。数式や理論のシンプルさ、自然さ、美しさに惑わされ、理論に沿ったデータしか見ていないのではないかという告発は鋭い。

最後は、身体的なメタファーで数学を「再」理解する『数学の認知科学』を紹介した。「数学がやってきたところ=私の身体」から数学的思考の本質を学びなおす機会は、めったにないだろう。だが本書はそれができる稀有な一冊なり。

入門的な前回とは異なり、趣味全開で紹介したが、あなたのお薦めの沼も紹介してほしい。

関連記事

【スゴ本】思わず数学を学び直したくなる5冊

【「スゴ本」中の人が薦める】技術書は教えてくれなかった。悩めるエンジニアに新たな考え方をもたらす6冊

【スゴ本】世界がこうなるなら私はどうする?ITエンジニア必読のサイエンス・フィクション6冊

人気記事