最新記事公開時にプッシュ通知します

生涯、開発を楽しみ尽くすために必要なこと。20年目の初転職で再考するスペシャリストの形

2025年2月5日

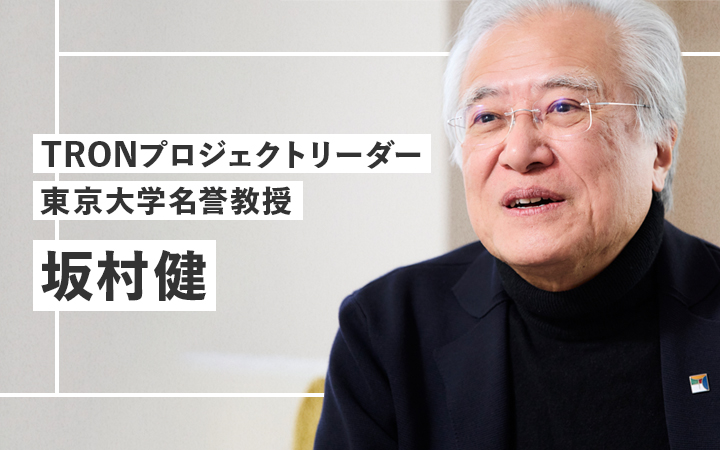

2003 年、新卒採用を開始したWorks Applicationsにインターンシップを経て入社。未経験文系女性エンジニアのハシリ。人事管理、給与計算システムの基盤機能を中心に担い、2013 年に上海へ赴任、2016 年に娘、2018 年に息子の出産を経て、再び開発の現場に復帰する。会社分割後のWorks Human Intelligenceでは、テックブログで情報発信を重ね、トップコントリビューター賞を 2 年連続受賞。2022年に転職し、現在は外資クラウドベンダーのサポートエンジニアをしながら「生涯、エンジニア」として日々現場を楽しんでいる。QiitaやGitHubなどの各種アカウントは@e99h2121。

X:@e99h212

前回は、私のキャリアを振り返り、マネジメントではなくスペシャリストの道を選んだ理由を考えてみました。マネジメントでも経営者でもなく 40 代だからこその 20 年目の新人として「生涯、エンジニア」と題しました。

新卒入社から上海赴任、子育てとの両立までの経験において、失敗を恐れず、やりたい仕事に手を挙げたこと、そして失敗を通じて成長できたこと、特にデータベースのマイグレーションやバッチサーバーの導入など、技術的な挑戦を楽しめたこと。それが成長の鍵となり、技術そのものを楽しめるようになったという気づき。その途中でマネジメント経験も経て、やっぱり私は手を動かす現場を楽しみたいなという気持ちが強くなったわけです。新卒の頃は「どうしても IT エンジニア」というわけではなかった私がこの技術の世界を楽しみたいと思うに至った経験がここまでの話です。

- 「偶然」をつくってキャリアを好転させてきた

- Yamada流「生涯、エンジニア」の目指し方

- 転職は固定観念を解き放つ手段の一つ

- 転職後に描く「良きスペシャリスト」像

- マネジメントを経験したからこそ現場を楽しみ尽くせる

「偶然」をつくってキャリアを好転させてきた

これはふと目にした話なのですが、「個人のキャリアの8割は予想しない偶発的なことによって決定される。その偶然を計画的に設計し、自分のキャリアを良いものにしていこうという考え方 (※)」、これを 計画的偶発性理論というそうです。

※ Wikipedia「計画的偶発性理論」より引用

私が「勢いで手挙げちゃった」と考えていたものは計画的偶発性理論に支えられていたのかな、とも思います。というのも、これまでのキャリアで計画的なことはほぼ無く、強いて言うなら 2022 年の 10 月、 40 代にして人生初めて転職をしたくらいだからです。前半に書いてきた通り、充実した 20 年弱でしたが、ちょうど上の子が来年は小学 1 年生というタイミング。私も、もう一度 1 年生になるなら今だ、と考えたのです。

転職してから一番変わったことは、これまで「些細な事」だと馬鹿にしていたものをむしろ大事に考えるようになったことです。具体的には挨拶とか言葉遣いとか、マネジメントなども (笑)。それまで「さいきょう」のスペシャリストは、単独で最高に「つよい」やつだと思っていました。それは事実ではあるのですけれど、現在は、本当に技術に強い人は、謙虚に人を頼るし、ものを頼むし、だからこそ自然と人から頼られ、人が集まりたくなる宿り木のような存在であろうとしているということに気づきました。

そして最強のスペシャリストになるためには、実は、私の大嫌いな「マネジメント」的思考が時として必要なのではないかなということなのです。

つまり、相変わらず「生涯、エンジニア」でいたいとは思うものの、そのスペシャリスト像はよりしんか (進化・深化) したなという思いがあります。

Yamada流「生涯、エンジニア」の目指し方

結論めいたところから始めましたが、キャリア形成のキーワードと「生涯、エンジニア」に対する私の気づきをまずお伝えしたいと思います。

「昭和」からのアップデートで求められるソフトスキル

「生涯、エンジニア」としてキャリアを築くために、ソフトスキルも馬鹿にできないと実感しています。例えば他人を押しのけて、「俺が、俺が」で成果を出すスタイル。むかしはそれもかっこいいと思っていたところや、周りもそれを見て「なにくそ」とがんばる切磋琢磨ができればそれも良いのかなとは思っていました。ですが、年齢や時代、社会の空気のようなものも含め、最近は何となくそういうのは流行らないのではないかなと感じます。自分世代はいわゆる「昭和」、先輩から「怒られて」、それがむしろ優しさなのだと踏まえながら自省して自分を鼓舞するというのが自己成長のサイクルでした。でもいま必ずしもそれが絶対に良いやり方とは言えない。ほんの少しだけ前のことが、自分でもちょっと違うなと考えることが多くなっています。

スキルセットは後付けでよい

自分ならではのスキルマップやスキルセットを築くための考え方をお話しします。スキルマップとか、スキルセットという言葉も、私の場合は後付けです。とにかく自分なりに面白いことに首を突っ込んで、だけどそのたびにやったことをまとめて後から眺めると、そこに道ができる。だからスキルセットの構築にフレームワークやメソッドがあって役立った!などという経験は意識していなかったのですが、それが「計画的偶発性理論」だったと (笑)。

恥ずかしながら、転職してみてようやく、資格取得を一つの趣味としています。学びのステップが明らかなので、御朱印のように自分自身に自信がつくのが大きな理由です。巷のブログで語られているような〇か月で〇個の資格を!とかでもなくて、1 年に 1 個取る、維持するくらいで十分だと言い聞かせつつですね。だからすべきことは強いて言うなら職務経歴書をたまに更新する、ということかもしれません。何事も達成感がある方がやる気が維持できますから。

おすすめ本3選

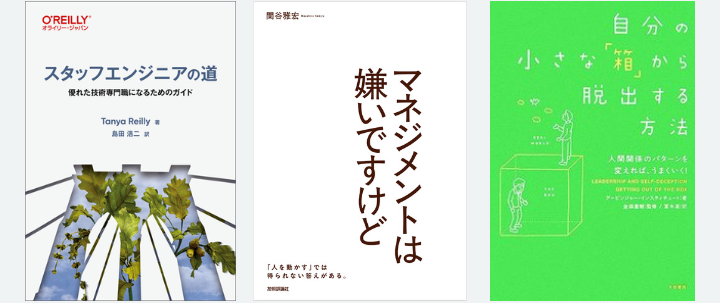

そんな中 2024年は、本『スタッフエンジニアへの道』の査読に参加できました。まずはこの本がおすすめの一冊です。「内向的な人間でいても大丈夫です。でも、嫌な奴になってはいけません」などというように、刺さるフレーズを見つけられると思います。まず新たな気持ちで、色々な角度からこの本をつまみ食いするのが楽しいと思います。

合わせて『マネジメントは嫌いですけど』。これはタイトルからして刺さった本です (笑)。マネジメントは私も嫌いですけど、でも、誰かがやらなければいけない。改めてハッとしました。人がやりたくないことをやるってかえって格好良いことなのに、それをただただ嫌いというのは失礼だなと。あいかわらず嫌いではあるのですが、もっとマネジメントの考え方を学びたいし、目線を合わせたいなとも感じます。

最後に『自分の小さな「箱」から脱出する方法』。「箱」という表現が気になりますよね。箱とは、「自己欺瞞」なのだそうです。箱から脱出する方法、例えば私は新人教育を「する」側から、一気に「受ける」側に戻りました。意外と私は、人生初めて転職してみることで人生 2 週目感が楽しめていて、それも良い脱出だったのかもしれません。

転職は固定観念を解き放つ手段の一つ

ここからは、私が描き直した理想のスペシャリスト像について解説をしていきたいと思います。

何度か書いていることと重なりますが、実は私のキャリアの中の「転職」は自分の固定観念を打ち破る一つの有効な手段だと思いました。私のキャリアは、最初に入社した会社の風土にたくさん恩恵を受けたと言いつつ、個人の力だけで挑戦や失敗から学ぶ文化をつくることは簡単ではありません。転職してみると簡単に今までの固定観念を解き放てたり、新しいご縁に巡り合えたりする。もちろんこれまでの仲間はずっと大事にしつつですね。

いま周りを見渡すと「素直に人の話を聴ける」「素直に人の話を受け入れられる」、それらができる人は、かえって真に強いなと思います。「できる人」というのはとてもあいまいなものでしたが、質問の仕方ひとつとっても気遣いに溢れます。人への頼り方に、尊敬できることが多いです。「できる人」像が一変したという感覚です。

エンジニアの仕事にしても、「不具合」と「仕様」の境目を扱わねばならないときをイメージしてみると良いかもしれません。前提となる仕様が不具合としてお客様に指摘されることってありますね。真に意図した挙動や利用想定と異なるなら謝るべきですが、そうでないなら「こういう背景なのでこの動作なのです」だとか、言い訳ではなく純粋なコンセプトがあるはずで、かといってすべきは喧嘩ではなく、相手の立場を十分に理解したうえでどうできるかでして。お詫びのことばも必要ですし、自分の伝え方が足りないなと学びにできるはずなのです。導線が分かりづらかったかなだとかの、製品改善の種にもなるかもしれません。

意図しないエラーが発生したら誠実に謝るしかないですが、ドキュメントを拡充するとか、社内にフィードバックしたり、代替案を提案したり。エンジニアとして単なる「ごめんなさい」だけでなく、お客様のゴールを一緒に追求することと、「これはこうしたいと思います」と説明すべきところを考えて、製品の将来を守っていくことの面白さですね。私の昔のスタイルなら、意固地に自分の考えを押し付けるだけでしたが、今はすべての人とのかかわりから学びを見いだして製品に還元させたい、そんな気持ちです。

転職後に描く「良きスペシャリスト」像

前回紹介した、私のキャリアに共通する「何かを始めるときの頭の中」は以下でした。

→ (ドキュメント読む) なるほどわからん

→ (環境揃えてみる) やっべ全くわからない

→ (助けを求める) 言われた通りにやってるはず…たぶん…

→ (でもなんか違う) やばいおこられる…

→ (もっかい調べる、人に聞く) まさか

→ うおおおお!動いた!

そして「平坦な道じゃきっとつまらない」という詞。いまもそのフレーズは心に留め置いてはいるのですが、転職後の心境の変化からなのか、それをIT エンジニアを志し始めた人たちに「お前らもこの道を這い上がって進め!」などとは、あまり思わなくなりました。

かねてより私はスペシャリスト、最強の個人でありたいとは思っていたものの、それはシンプルに私個人、自分がずっと何かを極めたいからでした。映画監督とかいうよりは、ずっと自分なりの役を追求して、演技を日々考えて、長く深く役者を続けたいみたいな。でも転職してみることでその「良きスペシャリスト」への解像度は、少しずつ変化していると言えます。

振り返ると 2019 年、2人目の出産を終えて開発の現場に戻りました。そこで私が感じたのは「平坦な道」を歩いているな、という感覚です。環境や境遇からリミッターを掛けられることにすごく違和感がありそれが窮屈にもなってきた時期でした。

現場に戻ってみると、皆、歓迎してくれる。それは非常にありがたいことですし、開発作業も一度経験したことがあることばかりだから、それを思い出すだけでなにかと「こなせる」。最初の頃こそ、そうして敵をバタバタと倒していく感覚というのは爽快です。だけど、それだけではつまらなくなってしまうのです。その理由って、単にこなすことがルーティンワークになり、挑戦の機会が無くなってしまうからなのではないか、と今では考えています。

ご機嫌に働き、周囲に良い影響を与える

とりわけ、マネジメントかスペシャリストいずれも関係なく、どちらの道であっても「個人の成功体験に乗っかって仕事をする」というのは、どのような人でも飽きるのではと感じます。

私が目指す「最強のスペシャリスト」は、孤高の一匹狼というより、悠々と群れを従えた巨象の方が近いのかもしれません。自然と周りの人を楽しませたり、場を和ませたりすることで組織に力を与える、変化にとんだ役者、エンターテイナーでなければならないなと。

最強のスペシャリストは、シンプルな言葉で言えば、やはり皆に良い影響を与えられる人です。どういう形でそれを実現させていくかというと、やはり「人を楽しませながら」良い影響を与えられることが必須だと感じます。いま、「他者に貢献する」ということを問われると、明確に、「困っている人を助けたい」「人を楽しませたい」、それを意識して働いています。

あ、勢いで手挙げちゃった

→ (ドキュメント読む) なるほどわからん

→ (環境揃えてみる) やっべ全くわからない

→ (助けを求める) 言われた通りにやってるはず…たぶん…

→ (でもなんか違う) やばいおこられる…

→ (もっかい調べる、人に聞く) まさか

→ うおおおお!動いた!

このサイクルを繰り返しながら、あれ、なんかこの人ずいぶんと楽しそうだな、と思ってもらいたいという気持ちです。

キャリアパスを描くってちっとも簡単ではないですね。今となってはようやく少し客観的に自分を見つめなおすことができている部分もあるのかもしれないですが、私が前職で知識を積み上げようとした 20 代のころというのは、それこそ目の前にあることに取り組むのに必死で、だけどその瞬間が楽しいからその嗅覚だけを頼りに仕事していたようなものでした。

「令和」な最近は、怒ってくれる人もいなくなって、飲みに敢えて誘ってくれるひとも少なくなって、より個人が尊重されるようになったように思います。けれど、それはより厳しい世界ということのようにも私には感じます。だからこそ、自然と飲みにも誘われるような人でずっといたい。属するコミュニティを大事にしたいなと感じています。年齢を重ねると「機嫌が悪い」ということそのものが格好悪くなりますし、組織に対してもコストも高くつくように思います。ご機嫌な人と働くのが誰にとっても幸せなはずです。そこに貢献したいなと感じます。

マネジメントを経験したからこそ現場を楽しみ尽くせる

マネジメントでも経営者でもなく 40 代だからこその 20 年目の新人として「生涯、エンジニア」。ピラミッドの頂点より、ピラミッドの底辺を縦横無尽に遊びつくしたいと思ってきました。その一方で、大嫌いだったマネジメントとしてのキャリアにも、尊敬の気持ちが高まりつつあります。この業界は既に、私が新卒入社した 2003 年から進化して、人とコラボレーションせずに仕事を完結することなんてできなくなっていますよね。システムと同じ。お互いを尊敬できる関係を築くことが必須だと思います。

昨年出版された本『スタッフエンジニアの道』の査読に参加した際、「エンジニアとマネージャーの振り子」という考え方があると知りました。インディビジュアルコントリビューター(IC)とマネージャーの役職を行き来してこそ、エンジニアとしてのスキルの幅広さや強さを身に付けられるというものです。世界最高のICは、管理職を経験した人たちである、そして世界最高の技術リーダーの多くは、その両方を行う人たちだと。各企業の CTO の方なんかを思い起こすと、すべからくもともと優れたエンジニアです。根底に流れる私のキャリアのスタートの頃の気持ち「平坦な道じゃきっとつまらない」、きっとその振り子ができれば、平坦ではない楽しい道なのでしょうね。この気持ちで、これからも私は生涯、現場とともに楽しんでいきたいと感じます。

編注:Yamadaさんの書評はこちらからご覧いただけます

『スタッフエンジニアの道―優れた技術専門職になるためのガイド』

『マネジメントは嫌いですけど』

『自分の小さな「箱」から脱出する方法』

関連記事

【新連載】「生涯、エンジニア」を目指す私が勤続20年で身に付けたキャリアの築き方

テック業界における35歳以降のキャリアをどのように描くか?意思決定の裏側にあった「人」とのつながり【R35. Meetupイベントレポート】

【新連載・栗林健太郎氏】私がキャリア戦略をもたない理由と、結局は一番大事だと思う3つの考え方の話。

人気記事