採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

採用CX(候補者体験)とは?向上させるメリットや設計方法を解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「応募者からの返信がない」「内定を出しても辞退される」このような採用の悩みを抱えていませんか?これらの課題を解決する鍵が「採用CX(候補者体験)」の向上にあります。

この記事では、採用CXの概要や採用CXが注目されている背景に加え、具体的な設計方法、向上させるためのポイントなどを詳しく解説します。採用活動に課題を感じている担当の方は、ぜひ参考にしてください。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

採用CX(候補者体験)とは

採用CXとは「候補者体験(Candidate Experience)」の略で、採用活動において、候補者が企業を認知してから選考を終えるまでの過程を通して、候補者に「入社したい」と思ってもらえるような体験を提供する取り組みを指します。

たとえば、求職者が企業のWebサイトを訪問した際の印象から、選考プロセス中の面接の雰囲気、内定後のフォローまで、採用活動における候補者との接点のすべてが採用CXに含まれます。

採用CXが注目される理由

採用CXが近年注目を集めている背景には、主に2つの要因があります。以下で、その理由を詳しく確認しましょう。

人材獲得競争が激化しているため

採用CXが注目されている理由には、少子高齢化に伴い人材獲得競争が激化していることが挙げられるでしょう。特にIT業界では、DXの推進によりIT人材需要が拡大し、優秀な人材の争奪戦が年々激しくなっています。

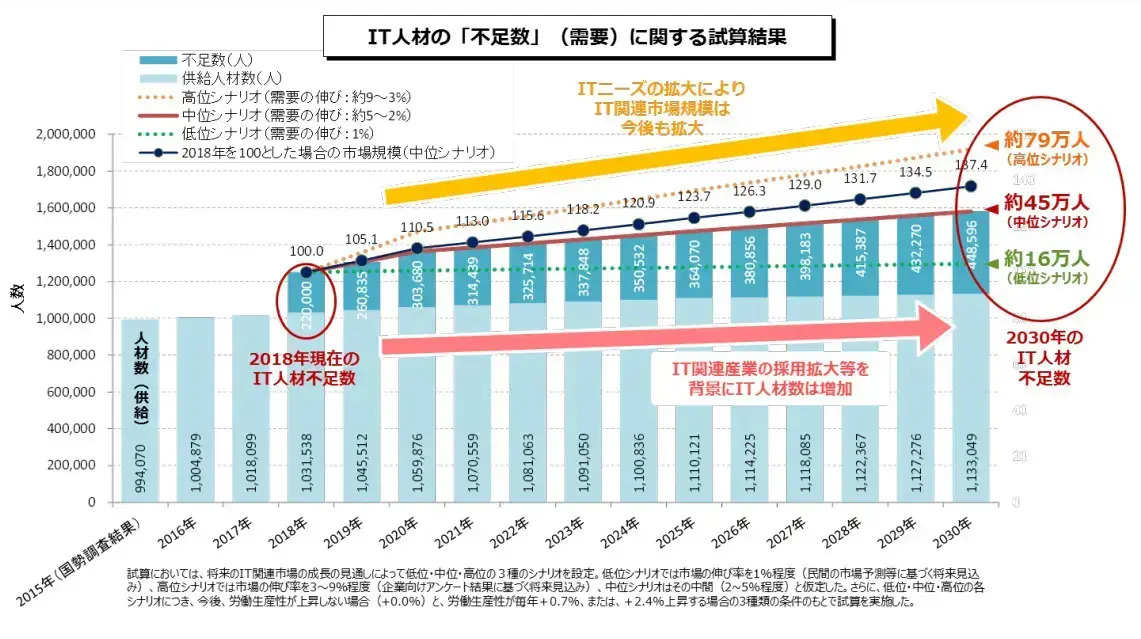

経済産業省が2019年に発表した「IT人材需給に関する調査」によると、2030年には最大で約79万人のエンジニアが不足すると予測されています。このため、IT関連市場規模は今後も拡大されていくと予想され、各企業は限られた人材を奪い合う状況となっているのです。

このような状況下では、ただ求人募集をかけるだけでは十分な応募が集まりにくいです。また、応募があった場合も、内定をもらった候補者が必ず入社するとは限りません。売り手市場により、企業が「選ぶ側」、候補者が「選ばれる側」という従来のような構図から変化し、双方が互いを評価し合う、より対等な関係になりつつあります。

特に優秀な人材ほど、複数の企業から内定をもらえる可能性が高いため、選考過程での体験の質が最終的な決断を左右するといえるでしょう。年収や福利厚生といった条件面だけでなく、企業文化や働き方、社会的評価など、多角的な視点から就職先を検討する候補者が増えているのです。

このため、企業側は採用プロセスそのものの質を高め、候補者に「この会社で働きたい」と思ってもらえるよう、満足度の高い採用CXを提供する取り組みが重要となっています。

求職者の企業の選び方が変化したため

採用CXが注目されているもう1つの理由は、インターネットの普及により、企業の情報収集が簡単になり、企業を選ぶ際の判断要素が増えたことが挙げられます。従来のような求職情報や企業のWebサイトだけでなく、SNSや口コミサイトといったさまざまな情報源から企業の評判や実態などを参考にできるようになりました。

このような情報収集環境の変化により、求職者はより慎重に企業を選ぶようになっています。口コミに投稿された選考の体験談は、その企業で働く環境の一端を示すものとして、求職者の判断材料となっているのです。

こうした変化に対応するため、企業は採用CXを重視し、求職者に対して自社の魅力を的確に伝え、良質な体験を提供することが求められています。求職者には、採用CXによる体験を通して、「この会社で働きたい」と思ってもらう必要があるのです。

最新のIT人材の採用市場動向を知りたい方へ

IT人材白書2025は他社の採用人数や予算の動き、エンジニア未経験者の採用、生成AIの活用状況などIT人材採用に関わる方が知りたい情報を一つにまとめた資料です。

⇒「IT人材白書2025」を無料でダウンロードする

採用CXを向上させる3つのメリット

採用CXを向上させることは、企業全体に大きな価値をもたらします。以下で、採用CXによって得られる主なメリットを3つ紹介します。

1.企業の評判やイメージを高められる

質の高い採用CXを提供できれば、企業の評判やイメージを向上することができます。たとえば、候補者が「面接官の対応が誠実だった」「担当者のフィードバックが的確だった」と感じれば、口コミサイトへの高評価投稿につながる可能性があるためです。

また、選考を通過しなくても、良い体験をした場合はその企業そのものや、商品やサービスに良い印象を持つ場合もあります。

このように、選考過程で良質な体験を提供することは、企業全体のイメージ向上につながり、将来的な採用活動の円滑化や顧客獲得にも貢献する、大きな資産となるのです。

2. 採用のミスマッチを防げる

良質な採用CXを提供することで、採用のミスマッチを防ぐことができます。採用CXにより、企業文化や業務内容、チームの雰囲気などを伝えられるため、候補者は企業への理解を事前に深められ、入社後のギャップを最小限にとどめられるのです。もしミスマッチが起きると、入社した社員が本来のパフォーマンスを発揮できない、早期離職につながってしまうなどのおそれがあります。

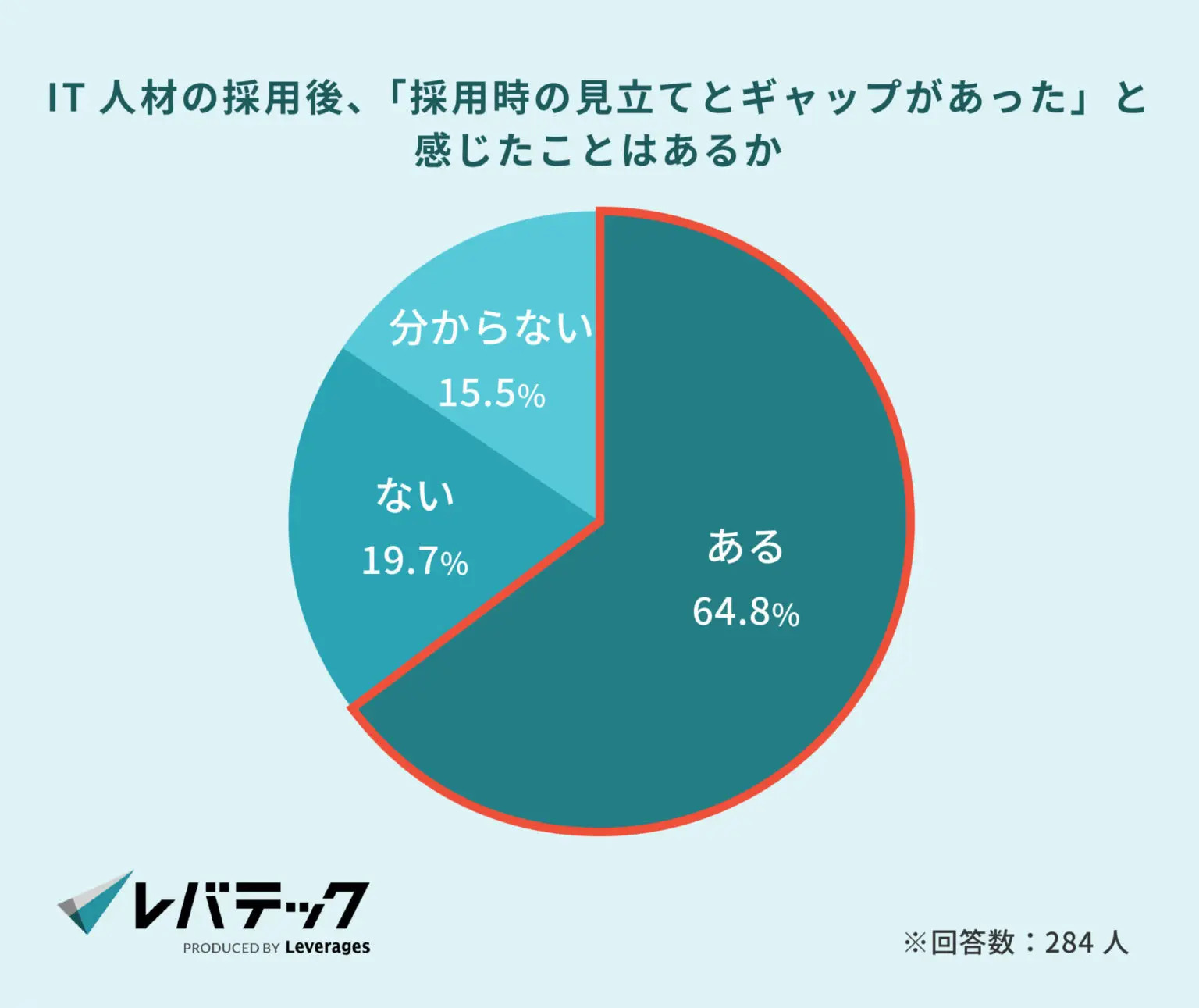

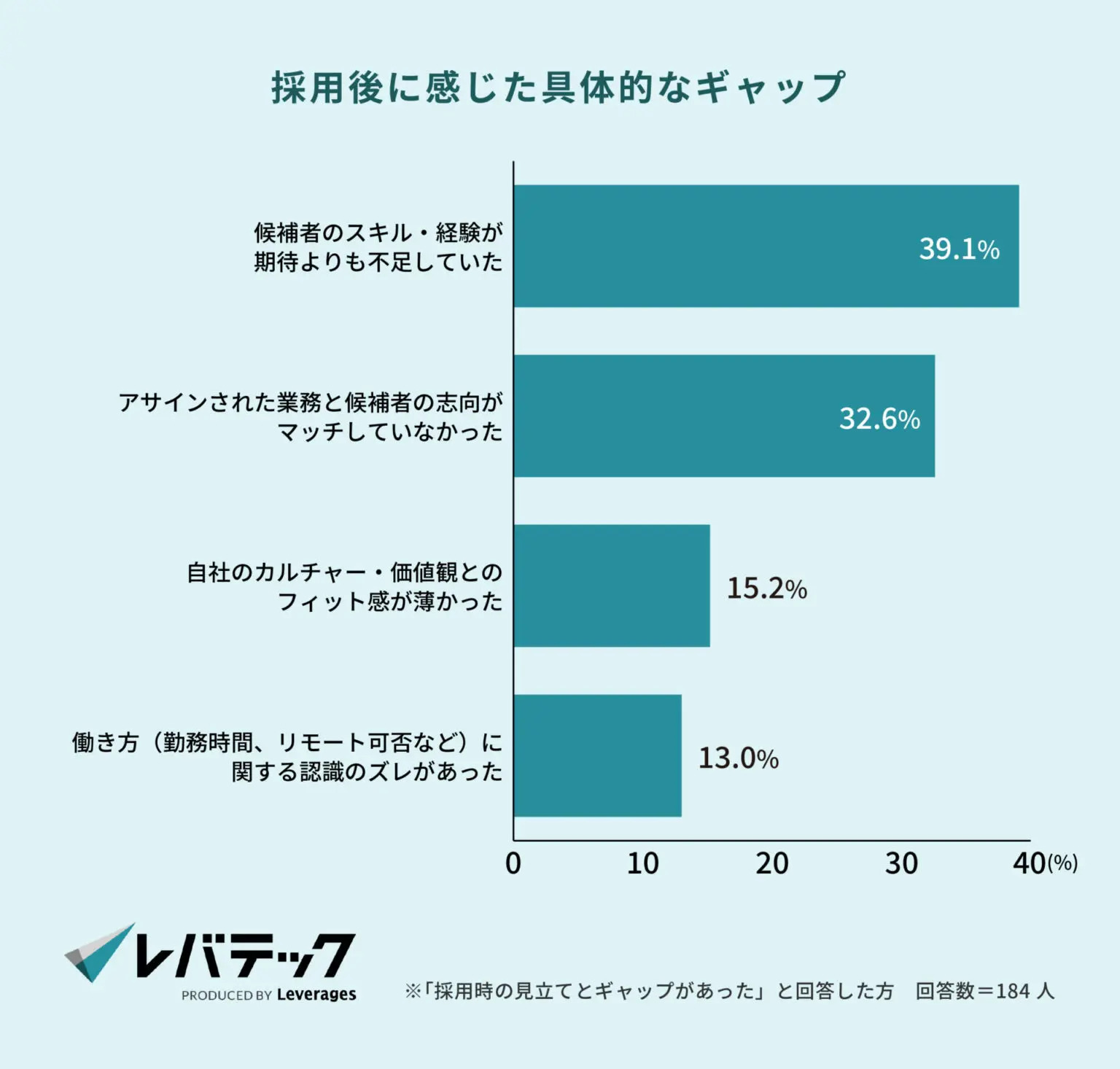

レバテックが行った「IT人材の採用・定着に関する実態調査」によると、採用後、「採用時の見立てとギャップがあった」と感じた採用担当者は6割以上にのぼることがわかりました。具体的なギャップとしては、「スキル・経験が期待よりも不足していた(39.1%)」という回答が最多です。ほかにも、「業務内容と志向がマッチしていなかった(32.6%)」「自社のカルチャー・価値観とのフィット感が薄かった(15.2%)」といった志向や価値観のズレが目立つ回答も挙げられています。

引用:IT人材の早期離職が「増加した」と約4割の採用担当者が回答、 AI活用によるミスマッチ防止も|レバテック

採用のミスマッチや対策方法を詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。

採用ミスマッチを防ぐには?原因やデメリット、具体的な対策を解説

3. 自社に魅力を感じる候補者を増やせる

採用CXの向上は、自社に魅力を感じる候補者の獲得にもつながります。なぜなら質の高い採用CXは、企業の価値観や強みを明確に伝えられ、優秀な候補者が「この会社で働きたい」と思う可能性が高まるためです。

たとえば、社員インタビュー動画の公開や、独自の福利厚生や研修制度などの詳細説明により、候補者は企業の雰囲気や成長機会などを把握できます。また、技術面接では一方的に質問するのではなく、自社のプロジェクト内容や技術スタックなど、技術的な魅力を伝えることで、自社への興味関心をより高められるでしょう。

このような採用CXの取り組みを通じて、企業と価値観が合う候補者を自然と引き寄せる採用活動が可能になります。単に給与や待遇などの条件面だけを見て応募するのではなく、「この会社で働きたい」という強い意志を持った候補者を増やすことができるのです。

採用CXにおける5つの全体像

採用CXは、企業側の準備から候補者の企業認知、応募、選考、内定・入社に至るまでの一連のプロセスで構成されています。以下で、採用CXのフェーズを順に解説していきます。

1. 企業準備

採用CXの第一歩は、社内の体制づくりから始まります。優れた候補者体験を提供するためには、自社の魅力や課題を客観的に分析し、採用ブランディングの方向性を定める必要があるのです。

この段階では、「どんな人材が必要か」「どのような体験を提供できるか」を明確にします。たとえば、エンジニア採用では、必要なスキルや経験を明確にし、自社の技術スタックや開発環境、キャリアパスなどの具体的な情報も整理します。

2. 認知

転職潜在層を含む多くの人に、自社を知ってもらう機会を提供するフェーズです。まずは、自社に興味を持ってもらうことを目標に、自社の取り組みや魅力を積極的に発信することが大切です。この段階で多くの人に企業を認知され好印象を持ってもらえれば、応募者の増加につながる可能性が高くなります。

たとえば、自社のWebサイトや採用オウンドメディアで社員インタビューや社内の取り組みを紹介する、技術ブログでエンジニアによる技術的な情報発信を行うといった方法があります。また、自社イベントの開催や合同企業説明会への参加も、直接候補者に魅力を伝えられるため、企業認知に有効な方法です。

これらの方法で発信される情報は、自社への第一印象につながるため、できるだけ印象に残りやすい情報を発信しましょう。

下記記事では、採用オウンドメディアについて詳しく解説しています。具体的なコンテンツ例も紹介していますので、こちらもぜひ活用してください。

採用オウンドメディアとは?メリットや成功のポイント

3. 応募

自社を認知した候補者に、応募意欲を高めてもらうための取り組みを行うフェーズです。候補者に「この企業で働いてみたい」「面接を受けてみたい」と思ってもらえるような体験を提供しましょう。

たとえば、候補者にスカウトメールを送信する、カジュアル面談を実施するといった方法があります。また、自社Webサイトの応募フォームは分かりやすい位置に配置する、シンプルで入力しやすくするなど、応募者が不便にならないような配置を心がけることも大切です。

さらに、候補者から応募が届いた後の対応も重要です。応募後は迅速に受付確認の連絡を行い、次のステップや選考スケジュールの見通しを伝えましょう。スピーディーかつ丁寧なレスポンスを行うことで、候補者の不安を払拭できるだけでなく、自社に良い印象をもってもらえる可能性が高まります。

4. 選考

候補者を企業が選考するフェーズです。選考プロセスにおける候補者の体験は、最終的な入社意欲に大きく影響します。

選考段階における候補者との接触ポイントには、以下のようなものがあります。

- 受付の対応

- 社内の雰囲気や内装

- 社員の挨拶、身だしなみ

- 面接時の雰囲気や対応

- 採用ピッチ資料

候補者はこの段階で初めて採用担当者と顔を合わせたり、社内の雰囲気を実際に目にしたりするケースが多いため、どのような印象を与えるかが重要です。特に面接官の雰囲気や対応は候補者の印象に残りやすく、満足度に影響するポイントといえるでしょう。選考段階で好印象を持ってもらうためには、候補者に寄り添った対応を心がけることが大切です。

また、採用・不採用に関係なく、各選考ステップ(書類選考、一次面接、二次面接など)後のフィードバックも迅速かつ丁寧に行いましょう。たとえ不採用の場合でも、最後まで候補者の満足度を高める取り組みを心がけることで、企業イメージの向上につなげることができるのです。

5. 内定・入社

内定から入社までの期間は、候補者が最終的な入社判断を固める重要な時期です。この間のコミュニケーションの質が、内定辞退率や早期離職率に影響します。

内定者とは定期的に連絡を取り、質問や不安に迅速に対応することが大切です。また、入社前研修や内定者交流会などを通じて、社風や業務内容への理解を深める機会を提供することも効果的でしょう。

エンジニア採用担当者必見!「エンジニア採用要件のNGパターン」とは?

業界歴15年のエージェントが採用成功の秘訣を解説します。

⇒「NG例5選|エンジニア採用に失敗する採用要件」を無料でダウンロードしてみる

採用CXの設計方法

効果的な採用CXを構築するには、計画的なアプローチが必要です。以下で、4つのフェーズに分けて解説します。

1. 求める人物像(採用ペルソナ)を明確にする

採用CXの設計において最初に行うべきことは、採用したい人物像(採用ペルソナ)を設定することです。技術スキルだけでなく、価値観や志向性も含めた人物像を明確にすることで、その人物に合致した体験の設計が可能になります。

たとえば、「3年以上のJava開発経験があり、チーム開発を好み、新しい技術に積極的なエンジニア」というように具体化すると良いでしょう。

また、求める人物像を設計する際は、人事部門だけでなく、現場の社員ともすり合わせしておくことも大切です。このすり合わせができていないと、現場が求める人材像とのミスマッチが起きてしまう可能性があります。

採用ペルソナの設計については、下記記事でも詳しく解説しています。ぜひあわせてご活用ください。

採用におけるペルソナの設計方法を解説!作成時に役立つフォーマットも紹介

2. 候補者との接点を洗い出す

次に、候補者が企業と接する全ての接点(タッチポイント)を洗い出します。これには、自社の採用ページやSNS、求人広告などのオンラインの接点から、面接や企業説明会などのオフラインの接点まですべて含まれます。接点は採用チャネルごとに整理すると把握しやすくなるでしょう。

接点を洗い出す際は、各接点において候補者が何を期待し、どのような体験だと満足してもらえるかを考えることが大切です。たとえば、SNSであればDMでの対応やレスポンスの速さ、面接であれば面接官の対応や質問内容などが候補者の満足度に影響を与えやすいでしょう。このように、各接点に適した体験を設計することが重要です。

3. 各接点における候補者体験の効果を検証する

洗い出した各接点において、現状の候補者体験の効果を検証しましょう。応募率や内定承諾率といった数値データに加え、候補者からのフィードバックや口コミサイトの評判なども参考にすると良いでしょう。

たとえば、内定承諾率が低い場合、自社より条件の良い企業から内定をもらった、選考プロセスのどこかに不満があったなどのさまざまな要因が考えられます。口コミサイトで「面接官の対応が気になった」というコメントが多ければ、そこに改善の余地があるといえるでしょう。このような分析により、候補者体験の課題点が明らかになるのです。

4. 課題への対応策を立てる

検証結果をもとに、各接点における課題への対応策を立てます。この際、候補者の期待と実際の体験のギャップを埋めることを意識しましょう。対応策は優先順位をつけて実行することが効率的です。

たとえば、応募から面接までの連絡が遅いという課題に対しては、連絡フローの見直しといった検討が必要と考えられます。また、面接通過率が低い、面接官の評価にバラつきが多いという課題であれば、評価シートの作成や面接官のトレーニングが効果的でしょう。

また、改善策を実施した後は、定期的に効果を測定し、必要に応じて調整を加えましょう。PDCAサイクルを回し、継続的に改善していくことが重要になります。

採用CXを向上させるための3つのポイント

ここでは、採用CXを向上させるため、特に効果的な3つのポイントを紹介します。

候補者へのレスポンスは迅速に行う

候補者からの応募や質問があった際は、できるだけ早く返信することが大切です。返信が遅れると「この会社は自分に興味がない」「自社の業務管理においても非効率なのではないか」という懸念を抱かせるおそれがあります。特に優秀な候補者は複数の企業から声がかかっているケースが多いため、対応の遅れが採用機会の損失につながるでしょう。

レスポンスを迅速に行うためには、応募後の初回連絡や各選考フェーズ後のフィードバックなど、各段階ごとに「〇日以内に行う」といった明確な基準を設けると良いでしょう。また、万が一遅れが生じる場合は、「確認中」である旨や次の連絡時期を伝えるだけでも印象が大きく変わります。

また、自動返信ツールの導入や返信テンプレートの準備など、迅速な対応を可能にする仕組みづくりも有効な方法といえるでしょう。

事前に採用ピッチ資料を送付する

面接前に採用ピッチ資料(会社概要や業務内容などをまとめた資料)を送付しましょう。事前に企業の情報を提供することで、候補者の企業に対する理解度を深めることができます。

また、資料には、会社概要や業務内容だけでなく、会社のビジョン・ミッション、プロジェクトの具体例、技術スタック、働き方の特徴などを盛り込むと良いでしょう。これらの情報を盛り込むことで、候補者は自身のスキルや経験がどう活かせるかをイメージしやすくなります。

また、この取り組みは「情報をオープンにする企業文化」をアピールすることにもつながります。資料は定期的に更新し、常に最新の情報を提供することを心がけましょう。

面接時は候補者がリラックスできる環境を作る

面接時は候補者が落ち着いて参加できるような環境を作りましょう。候補者が緊張した状態では、本来の能力や人柄を正確に評価することができないためです。

たとえば、面接の冒頭で簡単な雑談を交えたり、堅苦しい質問ばかりでなく候補者の興味や強みに関する話題を取り入れたりしましょう。また、企業側が一方的に質問するのではなく、対話形式で進行する方法も有効です。互いにリラックスした雰囲気で面接が進むため、双方ともに相互理解を深めることができるでしょう。

面接官が高圧的な態度を取ったり、採用に無関係な質問をしたりするような面接は避けなければなりません。候補者を見極めることは大切ですが、相手を尊重する姿勢で臨むことが大切です。

エンジニア採用、なぜうまくいかない?激化する市場で”求める人材を確保するコツ”を紹介。

⇒「求める人材を確保するコツ」をダウンロードする

採用CXに関するよくある質問

最後に、採用CXに関して、よく寄せられる質問とその回答をご紹介します。

Q.採用におけるCXとは何ですか?

A. 採用におけるCXとは「Candidate Experience(候補者体験)」の略称で、候補者が企業を認知してから、応募、選考、内定、そして入社(あるいは不採用)に至るまでの一連のプロセスで得られるすべての体験を指します。

具体的には、求人情報の分かりやすさ、応募手続きのスムーズさ、面接官の対応、連絡のスピード、オフィスの雰囲気など、候補者が企業と関わるすべての接点(タッチポイント)での体験が含まれます。

単なる採用手続きではなく、候補者が企業に対して抱く「感情」や「印象」の総体と捉えることが重要です。良い採用CXは、企業のブランドイメージ向上、入社意欲の向上、そしてSNSなどでのポジティブな口コミにつながり、採用競争力の強化に直結します。

Q.採用CXを改善するにはどうすれば良いですか?

A. 採用CXの改善は、候補者の視点に立って自社の採用プロセスを客観的に見直すことが大切です。

まずは、候補者との各接点における現状を把握して課題を特定し、具体的な改善策を立てて実行しましょう。たとえば、面接で「企業の魅力が伝わっていない」という課題であれば、採用ピッチ資料の活用やリラックスできる面接環境づくりなどの施策が有効です。

施策実行後は、応募率や内定承諾率などの数値を追い、改善効果を測定しましょう。一度で完璧を目指すのではなく、PDCAサイクルを回し、継続的に改善していくことが重要です。