採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

同一労働同一賃金とは?企業が行うべき対応をわかりやすく解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

同一労働同一賃金とは、正社員と非正規社員の待遇差を解消するためのルールです。正社員と非正規社員の間に不合理な待遇差がある場合、企業は雇用形態に縛られない待遇改善をしなければなりません。

待遇差が合理的か判断する指標として、厚生労働省の提示したガイドラインがあるので、参考にしながら対応していきましょう。この記事では、同一労働同一賃金のメリットや、企業が行うべき対応について解説します。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

同一労働同一賃金とは?

同一労働同一賃金とは、雇用形態の違いによる待遇差を改善するために導入されたルールです。同じ業務内容・責任範囲で仕事をしている場合、正社員・非正規社員問わず同じ賃金・待遇としなければなりません。また、業務内容や責任範囲、その他の事情に違いがある場合でも、その差に応じた賃金・待遇とする必要があります。

同一労働同一賃金の基準

同一労働同一賃金に関しては、厚生労働省が作成した「同一労働同一賃金ガイドライン」があり、このガイドラインを基準に不合理な待遇差があるかが判断されます。ガイドラインは、正社員と非正規社員との間に生じる待遇差のなかで、合理性に関する指標の原則となる考え方・具体例を示したものです。

同一労働同一賃金のルールにおいては、正社員と非正規社員の間に待遇差があること自体が違法になるわけではなく、その差が不合理である場合が問題になります。

同一労働同一賃金の目的

厚生労働省によると、「同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」とされています。

現在、日本では正社員と非正規社員の賃金の差が大きいことが問題視されています。正社員は昇給やボーナス、退職金など、基本給以外の賃金や手当が支給されるため、生涯収入は非正規社員を大きく上回っているのが現状です。こうした正社員・非正規社員の待遇差が一因となり、同一労働同一賃金が導入されたと考えられます。

参考:

同一労働同一賃金ガイドライン|厚生労働省

同一労働同一賃金特集ページ|厚生労働省

同一労働同一賃金が適用される時期

同一労働同一賃金は、大企業では2020年4月1日より、中小企業は翌年2021年4月1日より施行されました。2024年12月現在では、すべての企業に適用されているルールです。正社員と非正規社員での待遇差について、自社内の状況を確認していない場合には、早期にチェック・対応する必要があります。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

同一労働同一賃金の対象となる待遇

同一労働同一賃金では対象となる項目があります。該当項目に関しては待遇差についての合理性を問われるため、どのような項目があるか確認しておきましょう。

同一労働同一賃金の対象となるのは、主に以下の項目です。

- 基本給

- 賞与(ボーナス)

- 各種手当(特殊作業手当、特殊勤務手当、精皆勤手当、時間外労働手当割増率、通勤手当など)

- 福利厚生施設の利用

- 病気休職

- 法定外有給休暇その他休暇

- 教育訓練

対象となるのは給与などの賃金だけではなく、福利厚生や休暇、教育制度といった項目も含まれます。

同一労働同一賃金で不合理な待遇差があると判断される基準

同一労働同一賃金において、不合理な待遇差があるかを判断する基準は以下のとおりです。

- 1.職務の内容…職務/職種の内容、業務に関する責任の範囲

- 2.職務内容や配置の変更の範囲…転勤・職種の配置転換の有無や範囲

- 3.その他の事情…挙げられる成果、持っている能力/経験、労使慣行/労使交渉の有無

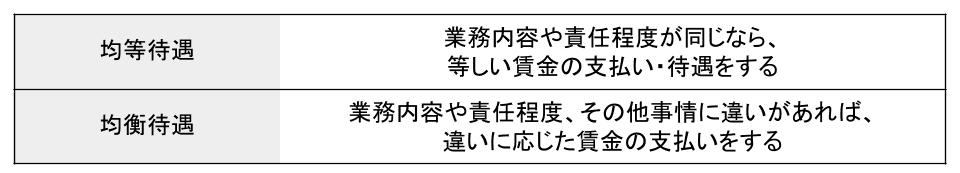

同一労働同一賃金においては、上記の項目に基づき、正規社員と非正規社員の待遇差が不合理かどうかを判断します。待遇差の合理性については、「均等待遇」と「均衡待遇」も踏まえて判断しましょう。

待遇差をつける場合は、均衡待遇の範囲内であると説明できることが条件です。

たとえば、業務内容が同じ従業員に対しては、均等待遇として福利厚生や給与などの扱いを同じにしなければなりません。一方、業務内容や責任に差がある場合は、均衡待遇として違いに応じた待遇差をつけることが認められます。

ガイドラインを守らなかった場合のリスク

同一労働同一賃金はガイドラインを守らなくても罰則はないのが特徴です。しかし、罰則がないからとガイドラインを守らずにいると、労働者からの訴訟や行政指導につながるかもしれません。具体的にどのようなリスクがあるか解説します。

労働者から訴訟される恐れがある

雇用形態による不合理な待遇差が見られる場合、労働者から差分の金銭保証を求められるリスクがあります。同一労働同一賃金では、業務内容・責任範囲などをもとに合理性の有無が判断されるため、要求や訴訟をされた場合でも必ず支払わなければならないわけではありません。しかし、訴訟をされただけでもブランドイメージは悪くなってしまうでしょう。

行政指導が入る可能性がある

訴訟をされていなくても、不合理な待遇差があると認められた場合、厚生労働省労働局長から使用者に行政指導または処分などが行われる場合があります。また、派遣社員に対する不合理な待遇差の場合には、これらに加えて改善命令や公表などをされるおそれがあるでしょう。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

同一労働同一賃金のメリット・デメリット

同一労働同一賃金の概要を確認したところで、次に施行のメリット・デメリットを見ていきましょう。

メリット

同一労働同一賃金導入のメリットには、以下の例が挙げられます。

従業員の意欲向上により生産性アップが期待できる

非正規社員が納得できる賃金・待遇を受けられるようになれば、労働意欲が高まるでしょう。モチベーションアップは労働生産性の向上につながりやすいです。これまでと同じ時間の労働であっても、今まで以上の成果が得られるようになる可能性があります。

人手不足を解消できる可能性がある

正社員同様に非正規社員にも教育訓練の機会を与えることで、非正規社員がキャリアアップ・キャリアチェンジしやすくなるでしょう。特にIT業界など人手不足が顕著な領域であれば、非正規社員に学習機会を与えて必要なスキルを身につけてもらえば、人材確保がしやすくなります。

デメリット

同一労働同一賃金には以下のようなデメリットがあります。

人件費が増加する

同一労働同一賃金を導入すると、適用する福利厚生や教育内容が増えるため、企業の人件費が大きくなることが予想されます。人件費増大を防ぐためには、社内業務のシステム化に努め、人力によらない作業を増やしていくなどの取り組みが大切でしょう。

就業規則など会社の制度の見直しが必要になる

雇用形態で待遇差があり改善をしなければならない場合には、賃金規定を含む就業規則や、人事制度などの見直しが必要になります。規則・制度の変更をする際には、社員全員への連絡・新たな契約書の作成などもしなければらなないため、その手間がかかります。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

同一労働同一賃金に対し必ず企業が行うべき対応

同一労働同一賃金では、雇用形態による待遇差を改善するために、3つの規定を設けています。企業が行うべき対応を具体化した内容なので、確認しておきましょう。

1.不合理な待遇差の解消に向けた規定を明確化する

同一労働同一賃金のガイドラインにもとづき、正社員と非正規社員の待遇差に関する規定を明確化するものです。均等待遇と均衡待遇を基準に、各雇用形態の業務内容や責任程度、職務内容・配置変更範囲、成果・能力・経験などその他事情について明確にします。

2.労働者の待遇に関する説明を強化する

同一労働同一賃金においては、企業は労働者から説明を求められた際に待遇に関する説明をしなければなりません。これまでは企業は有期雇用の非正規社員に対して、待遇差に関する説明責任がありませんでした。現在は、労働者の要求に応じて賃金に留まらず、待遇面についても説明を行う必要があります。

3.裁判外紛争解決手続「行政ADR」の規定整備をする

裁判外紛争解決手続(行政ADR)とは、使用者と労働者間で紛争があった際に裁判以外の方法で解決するための手続きです。都道府県労働局で紛争解決手続きをするための整備をしておくことで、紛争解決援助や均衡待遇調停会議による調停が受けられます。企業・非正規社員ともに無料・非公開で紛争解決ができ、企業情報・個人のプライバシーを守れます。

ガイドラインに抵触しないための手順

同一労働同一賃金のガイドラインに抵触しないためにも、以下の手順で自社の状況の把握や待遇差改善の取り組みを行いましょう。

自社社員の雇用・待遇状況を把握する

まずは、自社に同一労働同一賃金の対象になる雇用形態の従業員がどれくらいいるか把握します。次に、正社員に支給している賃金・用意している待遇のなかで、非正規社員には支給していない賃金・行っていない待遇や、支給していても計算方法・支給額が異なる賃金があるか確認します。

待遇差がある場合は説明できるか確認する

正社員・非正規社員の待遇差がある場合、理由を合理的に説明できるか確認します。「非正規社員だから」というのは、合理的な説明にはなりません。誰もが納得できる内容であるかが焦点となるため、理由は明確にしておきましょう。

労働者は、雇用に際し正社員と非正規社員の待遇差に関する説明を、使用者に求めることができます。使用者は説明要求があったら、必ず答えなければなりません。使用者が労働者に説明を行うタイミングは以下のとおりです。

- 雇入れ時

- 労働者から説明の求めがあったとき

- 派遣社員の場合は派遣時

原則、説明は資料を使い口頭で行うこととされていますが、説明内容がすべて記載されていれば文書の配布でも構いません。

説明ができない場合は待遇差の改善を図る

合理的な説明が困難な場合は、待遇差を解消しなければなりません。賃金制度全体を見直す必要があるため、基本給以外にも、正社員に支給されていて非正規社員には支給されていない賞与や手当がある場合、非正規社員への支給も検討しましょう。

待遇を等しくできないのであれば、非正規社員の業務内容や責任の度合いを軽減することで正社員と区別しましょう。このほか、正社員と同等の業務をこなしている非正規社員を正社員登用するといった待遇差をなくすための対策を講じます。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

同一労働同一賃金に関するよくある質問

同一労働同一賃金に関してまだ理解が足りないと感じている企業は多いようです。特に、制度の概要や、導入による企業側のメリット・デメリットについて知りたいと考えている企業は多いでしょう。ここでは、同一労働同一賃金に関するよくある質問に答えます。

Q.同一労働同一賃金とは何?

A.同一労働同一賃金とは、雇用形態を問わず同じ業務内容や責任範囲であれば、同様の待遇にしなければならないというルールです。たとえば、正社員とパートでも、同じ業務を同じ責任範囲で行っているのなら、等しい給与の支給・待遇としなければなりません。

Q.企業から見る同一労働同一賃金のメリットは?

A.正社員と同様の給与・待遇になるため、非正規社員のモチベーションが高まり、生産性向上が期待できるでしょう。また、非正規社員が研修などを受けられるようになれば、スキルアップにつながります。企業側はスキルを持った人材を育成でき、人手不足を解消できるでしょう。

Q.企業から見る同一労働同一賃金のデメリットは?

A.正社員と同じ賃金の支払いをし、福利厚生や研修などの待遇も同様にするため、人件費が増加します。また、同一労働同一賃金の対象となる人材・対象にならない人材を明確にするために、各雇用形態に合わせて業務内容の見直しをしたり、制度自体を整えたりする手間がかかるでしょう。